文字是心灵的呼吸

——阅读作家孙贻荪

一

著名诗人、作家孙贻荪先生八十寿辰之际,在自贡众多文友为孙先生庆贺寿辰的晚宴上,他送给我和先生张秀岩一本新书:《回望岁月》。

很惊喜地手捧着这本装帧精美的新书,我深知它是一部负荷着老诗人、老作家孙贻荪先生八十年人生的沉甸甸的“回望岁月”之作。晚宴上与孙先生和夫人相隔着一个大圆桌,我举杯祝贺高寿的文学老人孙贻荪先生八十寿辰,衷心祝愿孙先生和夫人健康长寿!

在送给我们这本书的扉页上,有孙贻荪先生的题词:“文字是心灵的呼吸”。这是诗人、作家孙贻荪先生对像我这样的文学晚辈说出的文学箴言,于我而言,是极具勉励的话语。我将这句语重心长的话语用作我这篇文章的篇名。我想在今年这个异常炎热的夏天,闭门谢客,静坐空调房间,再次认真拜读孙贻荪先生送给我的这几部文学书籍,试图走近这位走过八十年漫漫风雨人生之路,有着别样精彩人生的文学长者的丰富的内心世界。

二

在我的家乡自贡这方土地上,孙贻荪先生是一位值得我敬重和热爱的老师辈诗人、作家。

1984年8月,当我的第一部中篇小说《一个女性的遭遇》在北京《当代》杂志第四期发表后,我带着两个孩子离开福建石狮回到家乡自贡。由于少小离家,而立之年回到家乡已经没有几个相识的人,对自贡文学界的情况更是一无所知。然而就在此时,孙贻荪先生在红学家邓遂夫先生的陪同下,专程来到我当时居住的高山井我父亲和弟弟的家,细致地了解我们母子三人的生活状况,热情地关心和鼓励我的创作及其它。这是我第一次见到孙贻荪先生。那时我刚刚踏上文学这条崎岖小道,而孙贻荪先生则已经是著名的诗人和散文家,时任自贡作家协会的主席。当在孙贻荪先生八十寿辰庆贺的晚宴上,孙先生对我说,他还记得当年去到高山井看我的情景。还记得那时我家中只有两个孩子、两张椅子、一张床,可谓家徒四壁。但是那时因年轻而不知天高地厚的我,却很自信很骄傲地告诉孙贻荪先生和邓遂夫先生说,我从福建带回两个儿子,还有这么一大摞在写的书稿,我觉得自己很富有。回到家乡,有娘家可住,已经很知足。孙先生的回忆令我吃惊。真想不到,已经过去几十年的往事,八旬老人孙贻荪先生竟然记忆犹新。

记得那次孙贻荪先生和邓遂夫先生到高山井我家访问不久,在自贡市文联为我举办的“贝奇作品讨论会”上,孙贻荪先生发表了热情洋溢的讲话。他热情、慷慨、无私地给予我这个文学后进以极大的鼓励和温暖的友情。当年的情景我至今难以忘记。

从1984年算起,我认识孙贻荪先生已有三十年。三十年岁月不算短,我与孙贻荪先生虽然同在一座城市,却很难得见一次面。偶尔在文联的年会上遇见,相互微微笑握握手而已,没有任何私下密切的交往,比如去王爷庙喝喝茶聊聊天,去张爷庙优美环境的茶园膝足长谈之类。

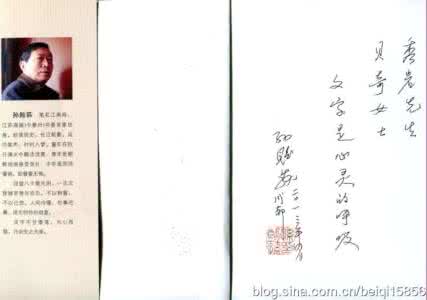

在自贡人眼里,我是一个行踪不定、常年出门在外的人。家乡文友一般都以为我不在自贡。1990年8月,孙贻荪先生将他题赠的一本新书《风雨人生路》交给我的好友温怀清,请她负责交到我的手里。那时我在北京师范大学和鲁迅文学院联合举办的首届文学创作研究生班读书。暑假回到家里,从好友温怀清手里接过孙贻荪先生赠送的书,我很感激。孙先生在该书扉页上题字:“贝奇女士:当你远离故乡的时候,愿这本小书为你旅途消遣。孙贻荪 1990年8月于王爷庙 ”,如此谦逊、温和、善良的话语,出自一位曾经给予我热心支持和鼓励的前辈作家之手,我的眼睛有些湿润。

待秋季开学时,我随身带着孙贻荪先生的《风雨人生路》,一路颠沛,乘坐两天两夜的火车回到北京。一路上,我读孙贻荪先生的书,景仰他的人格,学习他的热情和善良,欣赏他的诗意和激情。此后,我常常渴望能读到孙先生的书。我在北京上学三年,常常遥遥地注视着家乡自贡,遥遥地注视着孙贻荪先生那一双睿智、善良、温和的眼睛。在那一双文学长者慈祥的眼睛面前,我常常觉得自己有许多话要说,并因此觉得我的家乡自贡文学界是有人情味的,是关怀游子的,也是有希望。并不是自己错觉中那么陌生,那么遥远。

1991年我在北京读研结束后,随即去北美和欧洲游历,继而游历香港、菲律宾等国家和地区。1996年之后,我曾长达数年居住在福建石狮,采访并写作《石狮百人》。这一忙就是好几年。2000年之后,我在北京购置了房屋并长期住在京城。2008年元月,我决定回到家乡自贡居住。在自贡,我很少与文学界的朋友交往和联系,所以我不知道,孙贻荪先生已于2004年举家搬迁至省城成都。2008年的5.12汶川大地震改变了很多人的生活。我的个人生活也因此发生了变化。2009年7月的一天,忽然接到孙贻荪先生从成都打来的电话。原来他看到2009年第一期《蜀南文学》上刊登了我的先生张秀岩的一篇文章:《情牵釜溪河》,于是,打电话给自贡文联副主席明梅,问到我家的电话。孙贻荪先生在电话里详细询问了解我这些年的创作情况,对我建新家庭深表祝贺和祝福。孙先生要了我的家庭地址,希望今后通过手机信息和电子邮件保持联系。临了说,他很快会将新出版的散文集《别样人生》交邮寄给我。

记得我当时手握听筒内心非常感动。我没想到年过古稀的孙老师迁居成都后还在挂念着行踪不定的我,还特意给我家打来两次长途电话分别向我先生和我本人表示祝贺和祝福。几天后,我们收到孙贻荪先生寄来的书籍。孙先生在《别样人生》这本书的扉页上亲笔写下了他的美好祝福:“秀岩先生贝奇女士,祝你们夫唱妇随写出更多的好文字,奉上拙作敬请赐教。孙贻荪二00九年七月于成都”。书中还夹寄了一封热情洋溢的书信。

孙贻荪先生通过邮局寄赠给我和秀岩的散文新作《别样人生》,读后令我们感概、感动不已。我给孙先生发去邮件,向他深表敬意和感激。

为写今天这篇文章,我特意打开126邮箱,找到2009年8月我给孙贻荪先生的几封邮件。其中一封写道:“孙老师您好! 看到您的来信和文稿,非常感谢!近日我和先生张秀岩一同在拜读您的著作。孙老师别样的人生,有着别样的风采,读后令我们深受教育和感动,我们对您钦佩之至。您的著作《别样人生》是一本好书,对于没有亲历过你们那段岁月的我们,是一本很好的教科书,是您精彩人生的真实写照,拜读后我们深受教益。您是值得我们永远敬重的老师辈朋友。 前日在与文联朋友聚会的宴席上,我已经将您的著作转交给温怀清,她表示十分感谢,并说要亲自给您去电话。当天宴会上几乎所有人都说很怀念孙老师,都说孙老师是一个大好人!昨日,秀岩已经将他的读后感以博文形式发在了他的博客上,为了表达我对您老的敬意,我也将此文转载在我的博客,同时转载的还有您发在您的博客上的两篇文章。今特向您致谢!虽然孙老师已经回到成都生活,但在我的眼里,在我的心中,孙老师您是一个很优秀的自贡人,很优秀的自贡作家!您永远都是我尊敬的老师辈的朋友! 我相信,无论是自贡的文史,还是自贡的文友们都不会忘记孙老师! 希望您有时间多回自贡走走看看,我们大家都很想念您,我们欢迎您!”

孙先生很快回复邮件:“贝奇女士:收到邮件后,马上打开了你的博客和你先生的博客,非常感动,三伏天,秀岩先生写了这么精彩这么长的文章,凸现了文人之间的真情,而当今这种真情愈显珍稀矣!我因外出开会,匆匆回复,请向秀岩先生转达我的谢忱!顺祝夏安!孙贻荪2009年08月17日”

邮件和手机信息的一来二去之间,我们和孙贻荪先生建立了一种新的联系方式。在与孙先生的手机信息交往中,无论信息长短,孙先生总是每信必复,亲切随和,彬彬有礼,令人感动。

自贡市文联前党组书记温怀清近日在电话里说到作家孙贻荪,说在自贡文友们的心目中,孙贻荪先生不仅是一位优秀的诗人和作家,更是一个难得的好心人,热心人,善人。温怀清说:“我敬重孙贻荪老师,希望能借你的文章,表达我对孙老师的敬重和景仰!”

三

从认识孙贻荪先生的那一天,我就知道孙先生头顶诗人的桂冠。

我喜欢外国诗人普希金,聂鲁达,叶芝,泰戈尔,更喜欢我们中国古代诗人屈原的悲壮,陶潜的自在,李白的潇洒,杜甫的执著,白居易的浪漫,辛弃疾的豪迈。八十年代初,我喜欢当代诗人舒婷。孙贻荪先生是一位诗人,很可惜我没能读到他的诗集。所幸在他的书中或扉页上,每每可以见到他的一首短诗或他用诗的语言写的自序。

在1988年8月出版的《风雨人生路》,诗人孙贻荪在页眉上写出了他的《自白》——

“血液里流婉转莺啼,唱秦淮烟雨,故笔名江南。幼读经史,梦想握董狐笔,写民间疾苦,世上疮痍。不料战争把我造就成军人。古人云文章憎命达,我则说命达无文章。我一直把人生当做一本大书,读世事沧桑,冷暖瞬变;读不肯谢幕的悲剧喜剧。失落多年的笔复归。我曾用它写过一本半诗集,如今用它写散文,并无意为自己涂抹亮色,只是心灵上积淀太多,写属于我的那个世界罢了。虽华发早生,自信对生命和文字依然敏感。”

2013年最新出版的《回望岁月》封底里,有诗人孙贻荪的一首战火中的诗:《战场上》—— “战场上,我有 两个生死相依的 战友:一匹出生入死的 战马,一把久经沙场的 左轮。战马 倒在血泊,只剩 左轮厮守,它如壮怀激烈的 猛士,死守住最后一粒 子弹,随时 成全我,军人的 气—节—!”

作为诗人、作家,孙贻荪先生真诚热爱文学,不是一朝一夕,而是一生一世。

八十年人生,孙贻荪先生将自己的青年、中年和老年几乎全都献给了他所挚爱的文学,他将自己的创作和编辑工作熔铸在他所喜爱的事业中,这是织入四川文学之锦的一条粗韧的纤维,相信它永不会折断,因为他所献身的事业——文学是不朽的。

孙贻荪先生出身于江南书香门第,自幼听莺飞草长,读灯影桨声,他自称血液里流动着江南杏花春雨的色彩。一场战争让年轻的孙贻荪奉召远行。在残酷战争的岁月,在生与死的空隙里,孙贻荪有幸与诗为伴,领略到战火中“青春的高昂代价”,遂成为一名真正的战士和诗人——

军号 在天际回荡

召唤我奔赴战场

远去了,一次次回头张望

我们浸渍在岩石上的

血鲜 汗水

像朵朵绚烂的鲜花

定格在如血的残阳

——《告别成渝路》

不是每一个诗人都曾经是战士,也不是每一个战士都能有幸成为诗人。孙贻荪先生回望自己的人生历程,应该为自己有当诗人、战士、作家这样的经历,为自己有如火的青春感到特别的骄傲和自豪。

孙贻荪先生的新作《回望岁月》,用精美的文字和大量的往日照片以及各地文友对寿星老人深挚热烈的祝贺所组成。诗人张新泉首先祝贺老友生日,赋诗曰:“这就是那时的我们,这是证据----从那时到现在,是不是一篇急就章?在何处,我们忘乎所以 在哪里,我们留下病句?”

孙贻荪先生用《一个甲子的文学》回望自己的文学生涯:“八十载岁月,如黄河九曲!一个甲子的文学,虚数而已;虚度的年华,岂可复得!”

回望自己的八十载光阴,孙贻荪先生十分感叹: 一次次穿越苦难与欢乐,童年时在抗日烽火中颠沛流离;青年时赴朝鲜战场接受血与火的洗礼;中年时虽因诗罹祸,却对文学眷爱无悔。“年轻时写诗,若干年后再握笔时,写起了散文。无论是写诗还是为文,都绝非易事。”

孙贻荪先生从诗人到作家,著名诗人雁翼先生对他的评价是中肯而有分量的。

雁翼先生说:“贻荪是位诗人,好久不见他的诗了,突然读到他的散文,惊异伴着喜悦,然后便是赞佩和沉思。他的散文给我的感触很重,比他的诗重得多。总体的感觉是‘诗神在散文里主事’。就孙贻荪的创作个体来说,他的散文里诗的成份很重,或者说他把诗的感受用散文表现出来了,而且不少篇章表现得颇具特色。我以为这是他生命具有特色的反映,那就是诗的顽强追求,诗的敏锐观察,诗的深沉感受。而这一切,又都以他自身心灵的经历为经纬的。”

孙贻荪先生的散文《风雨人生路》正是以他自身心灵的经历为经纬而写出的不朽之作。阅读这本书,让我们真实地了解到诗人孙贻荪,这位西南军政大学的毕业生,前中国人民志愿军文工团员,走过了一条时代为他所铸就的风雨人生路。散文集真实感人地记录了诗人的人生阅历:那引他走上革命道路的新四军女战士,那与富商家庭决裂以身殉国的军大女学员,那在烽火连天战地涂抹口红的朝鲜女军官,那在秦岭、嘉陵江、大凉山、金沙江艰难修筑铁路和苦心经营铁路的千千万万平凡的男女,都活脱脱地跃然纸上,给我们留下深刻难忘的记忆。更让我们过目不忘的是孙先生对那些细节真实的描写:在朝鲜战场上,“一群饥饿难耐的虱子,此时把我当成‘唐僧肉’了,分享我的血液,弄得我一身奇痒,芒刺在背。” 在阶级斗争“年年讲月月讲天天讲”的年代里,诗人孙贻荪将已在陕西人民出版社出版的诗集和中国青年出版社出版的诗集清样,统统付之一炬。“自己焚烧自己的诗稿,其心情就像一位母亲亲手活埋自己得了绝症却又无力救治的孩子那样,充满强烈的负罪感”

不仅写自己个人的遭遇和苦难,在散文集《风雨人生路》的《车轮变奏曲》这一辑中,孙贻荪先生还用很大的篇幅,真实地记录和描写了当年修筑宝成铁路的那些不可忘记的历史往事。写于1956年7月的《山重水复之间》、《成昆路乐章》、《马道印象》等篇章,热情地唤回了我们对修筑四川铁路的英雄们的记忆和感恩。“蜀道难,难于上青天”的天府之国四川,自从开通了宝成铁路、成渝铁路、成昆铁路,这才使蜀道不再难,使巴山蜀水变通途。在作家孙贻荪的文字里,他对往事真实而炽热的回忆,引发我们对当年那些修筑铁路的英雄们无限的缅怀和崇高的敬意。作家孙贻荪在开篇中写道:“成渝线全线通车了,我的脚刚刚踏上宝成的这片热土,军号响了,我匆匆北上。我捧上一撮热土走了。今天我又风雨兼程地回来。我多想站在千山万壑中呼喊:‘我回来了!我回来了!’”。

一个诗人、一个战士、一个作家,就这样响应时代的召唤,北上南下,风雨兼程,满怀热情,满怀激情,满怀斗志。“这条险山恶水的铁路,从历史的云雾中向我走来,从严峻的生活中向我走来,我甘愿为它消瘦,为它憔悴!”

在散文集《风雨人生路》里,《待哺的生命》、《种子》等篇章则真实记录并因此而唤回了我们对当年那个特殊年代里人们饥饿的记忆,真是不堪回首忆当年。

在另一本散文集《别样人生》里,孙贻荪先生自己作为一个年轻诗人的坎坷经历,更是让我们深感揪心、悲愤、无奈和不平。在该书《生命忽蹉跎》一文中,孙贻荪先生记录了自己在1958年遭遇浩劫,被宣布下放劳动,干部名分随之取消,白天苦力般劳动,晚上如坐枯井,只能听老鼠打架。一个上过战场打过仗的老兵,竟遭如此恶待,只因为生活在那“政治斗争年年讲月月讲”的年代。

“我被打入另册的这一年,未满23岁,两年前出了个人诗集,第二本诗集即将在北京付印。一朝沦落成为人之另类,必定成为诗坛上最短命的青年诗人。我百思不得其解,我本像一片还没有成型的嫩叶,竟如此过早地离开了母体,是我得了疾病,还是我的母体出了什么毛病?心里一片茫然!” 、“这段往事我一直深藏心底,不轻易向人泄露,说了又何用,那个青春年少写诗的我,早已死去,死在宣布我下放的那个早晨,人死了岂能复生?”、“我真不知道,谁又来为我的22年的青春岁月买单,不,为我夭折的文学生命买单!”

孙贻荪先生遭此浩劫仅仅是源于历史上的一桩冤案。 行文至此,作家孙贻荪先生已是声泪俱下。

四

暮年是知天命的年代,也是心灵备受折磨多苦恼的年代。孙贻荪先生用自己的亲历写就的这些真实、厚重的散文作品,读后感人至深,催人泪下,令人警醒。

即令是一个悲观的阶段,生活也在前进!作为一种回顾与反思,作为一种敢于抗暴的人格力量,一种人类激情的燃烧,一种生命高扬于搏击而凋谢于失败的悲壮历程,作家孙贻荪的作品不仅提醒我们永远不要忘记我们的民族在上世纪五十年代所经历的苦难,更重要的是一定要了解造成我们民族和人民这些不应有的苦难的历史根源,以解除这些悲剧的祸患。

发生在中国近代史上的历次政治运动,特别是在极左路线猖獗时期所发生的那些令人匪夷所思的往事,不仅应该由遥远的历史负责,而且也应该由近期的历史负责。也许可以说,像《生命忽蹉跎》这样的文章,是在历史哲学而不是在政治学的意义上来描写苦难的,这是一个新的、难度很大的角度,有不少诗人、作家也曾经有所尝试。

阅读作家孙贻荪,走近作家孙贻荪。

“文字是心灵的呼吸”。孙贻荪先生的文字给我留下最深刻印象是真诚、质朴、纯洁、无暇,就像孙先生的外表给人以朴实、厚重、善良、温暖一样。

阅读作家的书,是了解作家精神世界的唯一捷径。

迄今为止,我读过孙贻荪先生三本厚重的书:《风雨人生路》、《别样人生》、《回望岁月》。给我留下深刻印象的篇章不胜枚举。在如今乱纷纷的书市上,沾着自己心汁的作品已经越来越少。而孙贻荪先生的文章,正是沾满他自己的心汁,满含他自己特殊的感情。无论哪一篇文章,在作家孙贻荪先生的笔下都充满真情,充满火热的激情。

作家孙贻荪,是那种播散阳光在人们心头的人。

今年夏天,我是孙贻荪先生作品的最大受益人。我谨在此向孙贻荪先生遥致敬意、感激和问候!

爱华网

爱华网