唐山大地震:四十年前,那一夜地动山摇

文 | 李辉

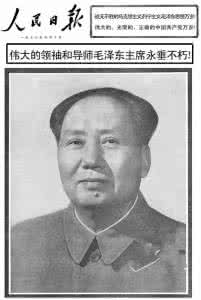

《人民日报》报道毛泽东逝世版面。

我们一个宿舍的知青。左起:刘陆海、何国平、李辉。

当年在茶场开荒时。左二红旗下为本文作者。

听到电台播发毛泽东逝世消息的那个下午,我们一群知青正在茶场山上干活。

九月,秋茶采摘接近尾声,也卖不出好价钱,虽是干活,却不像采春茶时节那样紧张,也没有了夏天酷热的折磨。大家干干歇歇,说说笑笑,轻松许多。忽然,茶场的高音喇叭里传来哀乐声,凝神聆听。与我一起干活的是同一宿舍的何国平,他说了一句:“不知道中国以后会怎么样?”只说了这一句,我俩都不再讲话,也不知道该怎么讲。山上所有人都停下干活,坐在地上,一片沉默。

1976年9月18日《时代》封面人物毛泽东。

十天之后,一九七六年九月二十日出版的《时代》杂志,又一次选择毛泽东为封面人物。封面上是一张毛泽东的大幅肖像照片,说明文字极其简单,只有两个醒目的单词——AFTER MAO (毛之后) 。以The Helmsman Passes(舵手离去)为题,《时代》报道毛泽东的去世对中国乃至世界带来的震撼和不同反映。

毛泽东逝世之前的一个多月时间里,七月二十八日发生的唐山地震,一度牵动人们神经。不过,说是牵动,其实也不准确,因为地震灾区远在北方,距湖北两千余里之遥,我们并不清楚地震造成的损失到底有多么严重,当时也没有“唐山大地震”这一说法。印象中,报纸和广播从未谈及具体伤亡人数,为印证这一记忆,我特地查阅一九七六年七月底、八月初的《人民日报》。

1976年7月29日《人民日报》报道唐山地震。

唐山大地震中被撕裂的民用建筑。

七月二十九日《人民日报》,共发表两条与地震相关的新闻。头条为毛主席和中共中央发出的慰问电,领题为:河北省唐山、丰南一带发生强烈地震后;主标题为:伟大领袖毛主席、党中央极为关怀中共中央向灾区人民发出慰问电。慰问电写道:

一九七六年七月二十八日,唐山、丰南一带发生强烈地震,并波及到天津市、北京市,使人民的生命财产遭受很大损失,尤其是唐山市遭到的破坏和损失极其严重。伟大领袖毛主席、党中央极为关怀,向受到地震灾害的各族人民和人民解放军指战员致以亲切的慰问。

(《人民日报》,一九七六年七月二十九日)

另一条为新华社消息,其中这样报道地震状况:

新华社一九七六年七月二十八日讯 我国河北省冀东地区的唐山—丰南一带,七月二十八日三时四十二分发生强烈地震。天津、北京市也有较强震感。据我国地震台网测定,这次地震为七点五级,震中在北纬三十九点四度,东经一百一十八点一度。震中地区遭到不同程度的损失。

(《人民日报》,一九七六年七月二十九日)

地震发生后的一周时间里,《人民日报》头版关于唐山地震的报道,时有时无。七月三十日,无报道;七月三十一日,仅一篇关于北京的地震救灾报道,未提及具体伤亡情况;八月一日,无报道;八月二日,整版为地震报道,上为《人民日报》社论《英雄的人民不可战胜》,下为长篇报道唐山人民抗震救灾;八月三日,无报道;八月四日,整版为地震报道,上为《英雄的唐山人民》,下为《天津人民团结战斗势夺抗震救灾的胜利》。所有报道,几乎都是正面歌颂抢险救灾,至于灾情到底多么严重,有多少人员伤亡,未有提及。这与后来我们亲历的汶川、玉树等地震的密集式报道相比,不可同日而语。

1976年8月11日,《人民日报》发表社论《深入批邓抗震救灾》。

不仅地震报道少,就在抢险救灾紧张进行之际,号召全国继续开展深入批判邓小平的运动,仍是最突出的重点。八月十一日,《人民日报》社论为《深入批邓,抗震救灾》;八月二十三日,再发社论:《抓住要害,深入批邓》。随着这些社论的发表,出现在报纸上最引人注目的,不是地震后的抢险救灾,而是连篇累牍的批判文章。

地震退居后台,批邓走到前台。仿佛为了证明批邓的重要性和谢绝国际地震救援的必要性,新华社还特地发表一条消息《一些国家报刊继续发表评论 中国人民以阶级斗争为纲抗震救灾创奇迹》:

新华社一九七六年八月二十四日讯 一些国家的报刊继续评论我国人民在伟大领袖毛主席和党中央领导下,在抗震救灾中发扬英勇斗争、人定胜天的革命精神。

……

《民主朝鲜》的文章说:“在这次消除地震灾害的斗争中,中国人民很好地表现了自己高尚的精神道德面貌,高度发扬自力更生的革命精神,迅速地进行了救灾工作。”“兄弟的中国人民在消除地震灾害的斗争中取得的巨大胜利,光辉地显示了社会主义制度的优越性,说明了中国人民以阶级斗争为纲,批判邓小平的反革命修正主义路线,反击右倾翻案风正在取得巨大成就。”

……

《埃及新闻报》八月十九日发表一篇社论说,中国的唐山市于上月遭到地震的破坏。“许多国家都表示要提供帮助,但是都被中国人婉言谢绝了。”“如果根据中国自它革命以来的全部历史来判断这一回答的话,那我们只能认为这样的回答是值得称赞的。”“中国人的艰苦奋斗、独立自主、满怀信心和‘让我们继续克服它’的这种顽强的精神是令人肃然起敬的。”

(《人民日报》,一九七六年八月二十五日)

身处这种氛围之中,我们这些知青,对唐山地震的严重程度,自然不会过于关注。实际上,其关注程度,甚至远远不及一年之前河南驻马店的大洪灾。

我们湖北随县(今随州市)北边山区与河南的信阳、驻马店相邻,其距离比到省会武汉要近很多,前些年,如果从北京回家,坐火车在信阳下车,一个多小时汽车就可抵达市区。 当年,两省来往最频繁的是汽车运输。一九七五年八月,酷夏时节,驻马店发生大洪灾,我们随县跑运输的司机,有的一去不归,顿时,关于这一洪灾的各类消息,由县城返回茶场的知青等不同渠道传到茶场——一个叫板桥水库的开始溃坝,接连冲垮下方一个又一个大大小小的水库,汽车被冲得不见影子;湖北工厂连夜生产密封塑料袋运去河南以装遇难者,天气酷热不可耽误;一些侥幸活下来的人,见到水面冲来饼干盒,饥饿难耐的他们,立即撬开,吃了一块又一块,然后,口干舌燥,需要不停地喝水,他们不知道这是军用仓库里的压缩饼干,结果活活撑死……

如此大的灾难,当年未见媒体公开报道,许多年后,关于这一洪灾的说法,依旧莫衷一是。死亡人数的统计,颇为悬殊,多者为二十余万,少者为两万多。这里暂且取《中国历史大洪水》(当代中国出版社,一九九九年版)一书的说法,此次洪灾被称作“七五·八大水”。该书写道:“河南省有29个县市、1700万亩农田被淹,其中1100亩农田受到毁灭性的灾害,1100万人受灾,超过2.6万人死难,倒塌房屋596万间,冲走耕畜30.23万头,猪72万头,纵贯中国南北的京广线被冲毁102公里,中断行车18天,影响运输48天,直接经济损失近百亿元。”百度百科在编辑这一条目时,在死难人数后面加了一条注释:“据近年陆续解密的文献资料统计洪灾和次生灾害总共死亡人数近二十四万。”迄今为止,驻马店的这一次连锁水库溃坝导致的洪灾,仍被认为是世界最大的垮坝灾难。

正值“文革”期间,关于驻马店的洪灾,中国媒体上连一个字的公开报道也没有。因此,一年之后当唐山强烈地震发生之后,相关报道“犹如琵琶半遮面”,也就不足为怪了。倒是十天之后出版的《时代》杂志,依据几位外国游客的亲历,比较及时地向世界呈现了那一夜地动山摇的惨状:

电影《唐山大地震》剧照之一。

上周,北京狂风暴雨之夜,听到第一声不详巨响,一位日本人说,它听起来“就像飞碟在城市上空呼啸掠过”。

九十英里之外的天津,原澳大利亚总理高夫·惠特拉姆(Gough Whitlam),在下榻酒店的八层卧室里,被猛烈震醒。这幢现代设计的新建筑,开始“像手风琴一样”挤压。他和夫人赶紧跑下楼,站在大街安全地带,眼见着整个酒店前后摇摆。如玛格瑞特(Mgrgaret)所说,“那样子就像它在决定到底往哪个方向倒。我们所有人都在想,‘上帝啊,摇摆的时间太长了!’”

一位法国游客莫里斯·蒙格(Maurice Monge )下榻在唐山的一家酒店,恐慌地逃下扭曲的楼梯,爬过废墟,简直是一场噩梦。“它太恐怖了。我们就像在大海里迷失了方向,大海上的一切都在移动。”

(《时代》,一九七六年八月九日)

《时代》报道唐山地震的标题为《中国:震撼与恐怖之夜》,应该说恰如其分地呈现出地震给中国带来的巨大损失,尤为难得的是,这篇报道还在第一时间公布了地理专家的震级预测:八点二级。这比当时中国媒体报道的七点五级,显然更准确。这位一九七四年曾访问过中国的美国专家,根据这一地震震级而判断灾区人员死亡数目,将达到“数十万”:

电影《唐山大地震》剧照之二。

巨大损失。这种震动和恐怖的场景,可能是一五五六年以来世界最惨烈的地震,那一年发生在中国陕西省的地震,造成八十万人死亡。上周发生的第一次最强烈震动达到里氏八点二级,为一九六四年以来全世界最强地震记录,当时阿拉斯加发生八点四级地震。在发生第一次地震十六个小时之后,又发生第二次地震,震级为七点九级。两次地震令地面如波浪一般起伏,摧毁中国人口最密集地区之一的建筑和堤坝。(参见地图)有紧靠渤海湾的河北省,另有北京的七百万居民,中国第三大城市天津(四百三十万人)、工业和煤矿中心唐山(一百万人)。中国政府只公开承认“造成人员伤亡和财产的巨大损失”,但拒绝外国提出的援助请求,目前正组织军队和公民救援队应对灾难。

北京的许多建筑已经损坏或明显不安全,城市就像一个巨大的避难中心。害怕还会发生地震,数以百万计的居民在公园、街道上搭建临时帐篷,约三千名外国人,在使馆院子、网球场上支起帐篷,厨具和床都搬到室外,绳子拉在柱子或电线杆上,树枝上挂起蚊帐。一些中国样式的避难屋,紧挨着墙壁,用棍子或者砍下来的树枝支撑搭建,至少可安顿下一个家庭。

最惨烈的毁灭发生在唐山,那里是地震的中心。在那里参观的一个法国友好代表团的成员们,描述那里“百分之一百全都毁灭”。引发中国工业的灾难会极为严重,因为这座城市是中国的蒸汽机火车头、柴油发动机以及其它一些重型机械的制作中心,同时,也是国家最大的煤矿工人最多的地方。地震发生时刻,许多矿工正在工作,恐怕已被埋在这座城市的地下深处。

在发生第一次地震之后,官方几乎一整天没有提及此次灾难,北京政府只是谈到北京约有五十人死亡。可是,西方地震专家称此次地震是“激变式”和“灾难性”的。美国地理观察家罗伯特·汉密尔顿(Robert Hamilton )一九七四年曾访问过该地区,根据这一地区的人口数量,砖瓦修建的斜屋顶建筑,地震发生时大部分人都在入睡,他估计最后的死亡人数将达到“数十万”之多。

(《时代》,一九七六年八月九日)

唐山大地震留下的伤痛记忆不能被遗忘。

那一夜,地动山摇。

一位年轻的解放军救灾队员,很快与救援队伍一起走进唐山。他叫钱刚。他身穿防疫队的白色大褂,穿行于废墟之间。十年之后,钱刚已是《解放军报》记者,他重返唐山,深入采访,创作长篇纪实力作《唐山大地震》,作品发表后立即引发轰动。当年唐山地震灾难的集中报道与描述尽管姗姗来迟,但是,毕竟有了弥补。曾被忽略,甚或被一度遮掩的历史惨烈一幕,从此不再被人遗忘,并且成为一个持久话题,令人们追寻、探讨、反思。

一夜之间的地动山摇虽已结束,历史的震撼却刚刚开始。

▌六根为今日头条签约作者。

-END-

六根者谁?

李辉 叶匡政 绿茶 韩浩月 潘采夫 武云溥

醉能同其乐,醒能著以文

微信号:liugenren

爱华网

爱华网