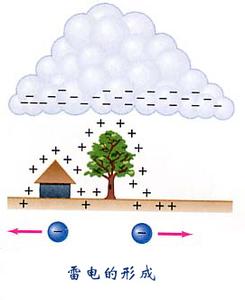

雷电,是伴有闪电和雷鸣的一种雄伟壮观而又有点令人生畏的放电现象。那么,雷电是怎样形成的?

现代科学早已证实了我们生存的这个大气环境中有大量的负离子,它们弥漫在整个大气层中,在不同的气体物质中以不同的离子态存在。

由于受到地球内部的负电场的“感应作用”,必然存在“大气电场”。在导电率较高的云层中,由于地内电场的这种作用,将使云层的上表面聚集大量的负电荷,下表面会感应出大量的正电荷,如果云层本身就是个绝缘层,则下表面将聚集负电荷,上表面感应出正电荷,这都会形成上下两个电场。如果两个电场之间存在足够的绝缘,电势会逐渐积聚,形成强电场。如果不存在这样的绝缘层,则电子将不会聚集在对流层的某个层面,而是直上“九霄云外”,“逗留”在另一些气体层面上,比如,臭氧层、电离层等,最终向太空放电。

研究大气物理的专家们发现,地表和电离层之间确实存在着较强的大气电场,而局部积雨云层间存在更强的电场。通过实验发现,许多雷雨云中的电场强度通常在10万伏—40万伏/米之间。

实验表明,使空气电离需要的电场强度值约在250万伏/米以上。而40万伏/米的电场产生闪电是很奇怪的。

1992年,俄罗斯某物理研究所的科学家亚历克谢·古列维奇提出“逃逸崩溃论”,他认为是宇宙射线引发了电场间空气分子的离子化,产生了连锁反应,导致电荷流动,产生了闪电。他的解释很有道理,宇宙射线可能真的是引发电场放电的原因之一,对此提供证实的有这样的案例:有人在雷雨天接听手机,结果惨遭雷击。原来手机发出的电磁波也可以引发雷电!

但是,人们不要忽略,积雨云中的空气中带有大量的自由电子,它们会使空气的耐压值发生变化。如果我们明白人类其实是生活在电场之中,那么对闪电的研究将不必煞费苦心。

云层中的离子还是造成雨雪的主要原因。云层中的水分子如果没有离子或带电尘埃作为它们的凝聚核心,它们根本不会聚集成雨滴落下来,这早已被物理学的“云室”实验所证实。因此,我们甚至连雪花和冰雹的形成原因都需重新认识。

雪花的六枝状结构历来为科学界所不解,现在,知道它有了电场的核心,就会明白这是由电场引力使水分子按一定的规律排列成的状态。至此,我们也就明白了雪花是一个带电体,所以,它落在电视天线上才会干扰电视信号,落在水面上才会因放电发出次声波。而冰雹也不是人们以前所说的在云层中上下反复起落几次形成的,它也是在离子电场的引力作用下聚集的水分子,降落过程中表面经过热空气的融化,所以形成了球状。

云层所带的正电与大地间的剧烈放电,站在潮湿地面上的人接触到民用输电线时惨遭电击等现象,实质上都是地电场的威力所赐,其本质都是地电场的感应电场在放电,所以说,雷电现象实际上暗示了我们,在地球内部,必然有一个巨大的负电场存在。

站在天文学的角度,地球的大气层本来就属于地球的一部分(我们实际上是生活在地球的两个层面——气态物质和固态物质的结合处)。按照地内电场的“感应”原理,云层与云层之间有放电现象(空中雷电),在云层与地层之间也有放电现象(落雷现象),而在地层与地层之间同样应该有放电现象,一些破坏性地震所表现出来的电现象与雷电有着完全相同的特征,这同样证明了地内电场的存在。1752年美国科学家富兰克林通过在雷雨天气将风筝放入云层,证明了雷闪就是云层的放电现象。

从此,人类对雷电现象有了较深的认识。然而,闪电是如何形成的呢?这却一直是未解之谜。正如美国佛罗里达技术学院研究闪电的乔·德怀尔所说的:谁也不知道那里发生了什么,许多人做过猜测,可是毫无线索。几百年后,这实际上还是非常令人不解。

多年来,人们一直以为是水分子受到摩擦使云层带上了电荷,真的是这样的吗?

卫星观测表明,在地球空域的对流层中,平均每24小时约有八百万次雷电现象,而向太空放电的雷闪,即“高空闪电”,每24小时将近十万次。

这些大规模的普遍的放电现象,怎么可以用“摩擦带电”来一言以蔽之呢?许多物理教师都知道,“摩擦起电”实验必须让器材保持干燥,否则实验不会成功。在自然界中,各种摩擦起电现象严格受到湿度限制,水分子自身很难在摩擦中带电。即使水分子能够因摩擦带电,因受到范围限制,电荷也会很快中和掉,是不会聚集而产生雷电现象的。

放电现象是正电场和负电场之间的绝缘层被电势击穿,同时产生的声光现象。这需要二个因素:一是相对电势;二是绝缘层。二者缺一不可,特别是绝缘层。

因此,雷电现象严格受到空气导电率的制约,冬天没有雷电,正是因为空气干燥使导电率下降,电子运动受到限制。

现代科学早已证实了我们生存的这个大气环境中有大量的负离子,它们弥漫在整个大气层中,在不同的气体物质中以不同的离子态存在。

由于受到地球内部的负电场的“感应作用”,必然存在“大气电场”。在导电率较高的云层中,由于地内电场的这种作用,将使云层的上表面聚集大量的负电荷,下表面会感应出大量的正电荷,如果云层本身就是个绝缘层,则下表面将聚集负电荷,上表面感应出正电荷,这都会形成上下两个电场。如果两个电场之间存在足够的绝缘,电势会逐渐积聚,形成强电场。如果不存在这样的绝缘层,则电子将不会聚集在对流层的某个层面,而是直上“九霄云外”,“逗留”在另一些气体层面上,比如,臭氧层、电离层等,最终向太空放电。

研究大气物理的专家们发现,地表和电离层之间确实存在着较强的大气电场,而局部积雨云层间存在更强的电场。通过实验发现,许多雷雨云中的电场强度通常在10万伏—40万伏/米之间。

实验表明,使空气电离需要的电场强度值约在250万伏/米以上。而40万伏/米的电场产生闪电是很奇怪的。

1992年,俄罗斯某物理研究所的科学家亚历克谢·古列维奇提出“逃逸崩溃论”,他认为是宇宙射线引发了电场间空气分子的离子化,产生了连锁反应,导致电荷流动,产生了闪电。他的解释很有道理,宇宙射线可能真的是引发电场放电的原因之一,对此提供证实的有这样的案例:有人在雷雨天接听手机,结果惨遭雷击。原来手机发出的电磁波也可以引发雷电!

但是,人们不要忽略,积雨云中的空气中带有大量的自由电子,它们会使空气的耐压值发生变化。如果我们明白人类其实是生活在电场之中,那么对闪电的研究将不必煞费苦心。

云层中的离子还是造成雨雪的主要原因。云层中的水分子如果没有离子或带电尘埃作为它们的凝聚核心,它们根本不会聚集成雨滴落下来,这早已被物理学的“云室”实验所证实。因此,我们甚至连雪花和冰雹的形成原因都需重新认识。

雪花的六枝状结构历来为科学界所不解,现在,知道它有了电场的核心,就会明白这是由电场引力使水分子按一定的规律排列成的状态。至此,我们也就明白了雪花是一个带电体,所以,它落在电视天线上才会干扰电视信号,落在水面上才会因放电发出次声波。而冰雹也不是人们以前所说的在云层中上下反复起落几次形成的,它也是在离子电场的引力作用下聚集的水分子,降落过程中表面经过热空气的融化,所以形成了球状。

云层所带的正电与大地间的剧烈放电,站在潮湿地面上的人接触到民用输电线时惨遭电击等现象,实质上都是地电场的威力所赐,其本质都是地电场的感应电场在放电,所以说,雷电现象实际上暗示了我们,在地球内部,必然有一个巨大的负电场存在。

站在天文学的角度,地球的大气层本来就属于地球的一部分(我们实际上是生活在地球的两个层面——气态物质和固态物质的结合处)。按照地内电场的“感应”原理,云层与云层之间有放电现象(空中雷电),在云层与地层之间也有放电现象(落雷现象),而在地层与地层之间同样应该有放电现象,一些破坏性地震所表现出来的电现象与雷电有着完全相同的特征,这同样证明了地内电场的存在。

爱华网

爱华网