一路西行,到达新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县吉根乡斯姆哈拉村,伊尔克什坦口岸就在这里。

这是祖国最西端的国家一类口岸、南疆最大的公路口岸,吞吐量在全疆排名第三。口岸坐落在斯姆哈纳山口,海拔3000多米,年均8级以上大风日为120天,年均积雪日为160天,年平均气温是零下2℃,含氧量为平原地区的80%。此处距南疆最大城市喀什市250公里,距吉尔吉斯斯坦奥什市210公里,是中国通往吉尔吉斯斯坦乃至中亚、南亚的重要门户,也是中国与吉尔吉斯斯坦进出口货物的最大中转站和集散地。伊尔克什坦曾是古丝绸之路的重要通道和驿站,1997年7月临时恢复开通,2002年5月20日正式对外开放。

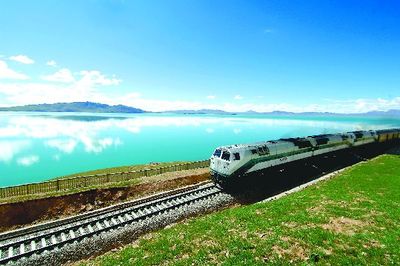

口岸的办公楼不算旧,但工作条件较差。这里是山沟,海拔高、气压低,最低气温可达零下30℃,昼夜温差很大,工作人员常有缺氧反应。由于面积较小,再加上2008年10月的地震破坏,口岸的功能受到了很大限制。随着中国与周边国家的贸易扩大以及309省道高速公路和中吉乌铁路的修建,口岸的过货能力、后勤保障、综合服务已无法满足通关需求,其在中亚贸易和南疆经济发展中的优势已经受到制约。

口岸管委会的何书记说,为改变现状,伊尔克什坦口岸将迁到地处“平原地带”的乌恰县城西。在那里,一座新办公楼正在建设中,那是口岸的二期工程。工程规划面积为3.5平方公里,投资2.45亿元,2009年5月开工,预计 2010年底完成,2011年验收。下迁后,口岸的通关能力和可持续发展能力都会大幅增强,新口岸将成为集货物集散、生产加工、贸易洽谈、商品展示、旅游休闲、仓储业务于一体的多功能区域。

抵达口岸时,工作人员还没有上班。大家顶着几天来难得一见的大太阳在口岸前面的广场上乱转,追着帅气的吉尔吉斯司机连说带比划地聊天。司机口中零零星星的故事,加上何书记一本正经的讲述,还原出了一个忙碌、友善、和平、宁静的伊尔克什坦:

2008年5月12日,中国四川、甘肃等地发生特大地震,塔吉克斯坦等国家迅速调用战备物资支援中国。那时候,一辆辆大型集装箱运输车就从伊尔克什坦入关,星夜驰援陇南灾区。

2008年10月5日,吉尔吉斯斯坦发生6.8级强震,中国政府迅速决定提供物资援助,伊尔克什坦口岸成为主要运输通道。当时的口岸24小时全线开关,确保救灾物资昼夜出关,农副产品则被放在通关的最优先等级,同时,口岸还随时为入境旅客办理手续。

2009年2月2日,中吉边境寒潮突至、大雪封山,大量人员和车辆被困山中。伊尔克什坦口岸紧急动员,为沿途被困旅客送衣送水,帮助车辆发电,连续奋战直至道路恢复通行。

2009年5月,一名东北人在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克摔伤,因当地医疗条件有限,必须回国救治。适逢春季大雪封堵道路,中吉两国的口岸展开了一场跨国接力:吉方边检站派专车将伤员接至边境,中方迅速接应,全程节约了两个小时的救治时间。

爱华网

爱华网