庄子之死

用现代流行语来评价庄子,那是绝对的“高富帅”,出身名门,身上流着皇族血液,家庭出身高贵。拥有绝对先天优势的庄子没有走上纨绔子弟的道路,反倒是一心积极上进,成为了一名大人物。大人物活着的时候人生璀璨,离开这个世界的时候也注定了要“不走寻常路”。

庄子的名言

战国时期,人的平均寿命也就四、五十岁,而庄子却活到了八十多岁高龄,这在当时可算得上高寿了。庄子之所以能活这么大岁数,完全是因为他想得开。他认为生死是人世间的自然轮回,不以个人意志力为转移,对于自然而然的事情完全没有必要痛苦与悲痛。

庄子自感所剩时日不多,便对弟子交代自己的身后事。他提出在他死后不需要陪葬品,让他清清白白的离开。平日里弟子们对老师天马行空的思维方式早已见怪不怪,但这个想法一出来都还着实吓了一跳。战国时期的陪葬文化比较流行,认为陪葬品可以保障人在下个轮回生活富足。而像庄子这么好地位的大家,陪葬品定是少不得的。庄子看透弟子们的心思,笑而不语,指指天与地,世间万物都在他的脑子里长眠。

庄子的绿色葬礼在当时社会足够前卫,引得人们议论不断。有人说庄子在他妻子死后敲着盆唱歌,那时候就看出他精神不正常了。有人说庄子追求的与众不同是道家崇尚的天人合一。即使饱受争议,庄子从生到死,一直都在做他自己,这一点自始至终没有改变过。

庄子生死

庄子集道家所成,崇尚以自然之法生存,认为世间万物都处于轮回的平等状态。他的思想在当时引起很大轰动,与纷乱的格局显得格格不入。

庄子雕像

庄子出生于世家,是皇族后裔。他出生之前的几天狂风乱做雷雨交加,他的母亲很是担心,担心这样恶劣的天气会影响孩子的出生。可是在庄子出生那天,天气顿时晴朗,蓝蓝的天空中飘着白云,空气里满是青草的味道。他的家庭在宋国属于上流社会家庭,对庄子的教育非常重视,遍请名师为他讲学。当时正处于百家争流的时期,各种学派思想层出不穷,庄子不满足课堂上的知识,待成年之后就出外游历了。

游历的途中,庄子看到因为战乱百姓苦不堪言,流离失所。他认为争斗是世间不和谐的本源,争斗来源于内心的不平静。他非常认同道家的大爱思想,立志于道家学说的发扬光大。他做过漆园小吏,观察世事,观察不平等带给人的影响。后来归隐南华山,潜心问道。

庄子临死前,对自己的身后事做出安排,叮嘱弟子在他死后不要在墓中放入陪葬品。弟子遵从他的遗愿,为庄子举办了一个绿色环保的葬礼。庄子不是事事追求与他人不同,他只是遵从个人内心真实思想行事。他的精神境界已经超脱物质层面,只追求精神领域的怡然自得。庄子毕生追求无为、平等,他遵照自然法则生存,不把自己的意志强加给万物,让事物保持原有的状态就可以了。

庄子天道

《天道》是庄子的著作之一,主要集中体现了他的哲学思想。他认为事物本身是具有运动状态的,自然法则是它们唯一需要遵从的规律。

庄子碑林

庄子是战国时期的人物,他的平静与社会的动荡形成鲜明对比。楚国君主非常认同庄子的思想,打算请他去出任楚国宰相,特意派人来请庄子。庄子不愿意出仕,他认为自己一旦介入朝堂,道不成道法不成法,自己会变为一个四不像的人。另外,君主都认为自己的权力地位神圣不可侵犯,自己崇尚的人人平等自是与君主的思想矛盾。当时楚国的宰相是庄子的朋友,他也害怕楚王重用庄子,从而自己下岗失业。

庄子听闻后,借游历的机会来到楚国,跟自己的宰相朋友促膝长谈。他给朋友讲解自然之道,自然万物都处于平衡的运动状态,如果刻意改变就会破坏原有的气场和规律。庄子表示自己一生追求真理自由,不会把精力放在权力中心。宰相很是惭愧,觉得自己的小人之心在庄子的君子之德面前真是抬不起头。他拜见楚王,将庄子的真实想法告诉楚王,劝诫楚王不要用武力来使庄子屈服。楚王仔细读了庄子的《天道》,发现不能以常人的思维来衡量庄子。

庄子的文学造诣很高,与他的道家思想相得益彰。借助文笔,他能够把他的思想原原本本的呈现出来,表达出他对自然的崇尚和尊重,让世人通过有形的文学作品来解读道家的无形。

2015-12-16 09:15:44来源: 武林军事 责任编辑:军事小x0条评论庄子后人

庄子一生看破功名利禄,追求忘我的精神世界。他在漆园为吏时看到当地有人仗着家里财大气粗到处惹是生非,官府畏惧权势不敢管。庄子当时就在想在生命的延续与传承中应该把道德和境界传给后代,而不是尘世纷扰。

庄子雕像

庄子辞官回家后很长一段时间没有去各国游历,而是一门心思来教育自己的孩子。他觉得教育应该遵循小孩子的天性,尊重他们的年龄,让他们遵从本性来学习。一天,他带着孩子们出门拜访宋国宰相。宰相知道庄子登门拜访后,亲自跑到大门口去接,拱手作揖迎接庄子跟他的孩子们进门,热情款待。第二天,庄子让孩子们自己去拜访宰相,但是不准报他的名号。孩子们满心欢喜的前去,可是回来的时候一个个却垂头丧气。

原来,他们不仅没能见到宰相,还被门童当做熊孩子给轰了出来。庄子笑笑,告诉孩子们这样一个道理。宰相迎接的不是他这个人,而是他的名气,他的名气能带给他们名利,但不是尊重。一个人要想赢得他人的尊重,必须要修德行重品德,一切靠自己。

庄子归隐后,他的孩子们在市井当中过着普通人的生活,从不招摇过市。庄子死后,他们也没有打着他的名号去谋求荣华富贵,依旧是沿着各自的生活轨迹生活。

如今,名人之后铺天盖地的映入大众视野,唯独不见庄子之后出来认祖归宗。他们世代遵从庄子教诲,平平静静的在自己的世界里生活。

庄子世称

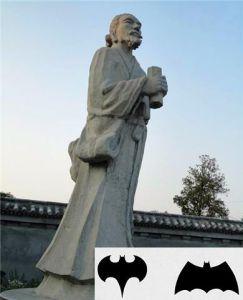

世称指的是后世对某个人的尊称,且世代流传。世称可不是随便哪个人都能获得的,此人须取得过瞩目成就,是名留青史的人。庄子在道家学说、文学创作上都有很深的造诣,影响意义深远,他被后世称为南华真人。

庄子剧照

庄子的世称与他隐居的地点有着紧密联系,他当时就隐居在南华山中。庄子是个“大仙儿”级的人物,他的思想与当时纷乱的局势形成鲜明对比。他不理会世事纷扰,只在自己的世界里随心所欲。他满腹才学,但是不刚愎自用,知道自己独特的思维方式不适合走仕途,也不适合与权力打交道。他唯一想要做的就是传播“天人合一”的无为境界。

庄子隐世,一是逃离纷扰的世事,二是寻找一个适合清修的世外桃源。选择在南华山,庄子是费了一点小心思的。南华山离都城不是太远,能够及时获取政治、经济、文化各方面的信息。君王非常了解庄子的才能,但是又担心庄子入朝后凝聚人心威胁到自己的绝对话语权,对待庄子的态度是外热内冷。但是君王很赞同庄子看待问题的角度,他与庄子达成了某种程度上的默契。选择南华山,路程不远,君王有问题想与他探讨时,来回也方便一些。

庄子集道家之所成,在老子的基础上对道家大义进行总结升华。他个人的生活态度与他的精神追求一致,选择隐居南华山,就是选择了道家的归隐。

庄子故里

庄周,历史资料记载为战国时期宋国蒙人。历史上没有具体的记载庄周的故乡所在地。战国时期的蒙地有三个出处。庄子故乡具体是哪一处,还没有统一的说法。

庄子故里图

两千多年前的地址需要经过现在史料甄别,实地考察。因为历史记载粗略,需要经过仔细的推敲才能确定。 现代出版的地图里已经有庄子故乡的注释。一个是河南商丘地区民权县的顺河乡,那里有一个庄子井,距离庄子井不远有庄周墓。另一版地图则直接标志庄子故里在商丘民权县顺河乡东。两个地图出版物里的地址标注都是商丘民权县附近。

史记里最早写了庄子为蒙人,但没有指明是哪里的蒙地,蒙属于哪国。唐代有了说明,资料说蒙,梁国之地。然而还有资料显示宋国蒙地,是庄子故乡。最后经过考察发觉梁国的蒙地其实指的就是宋国的那个蒙地。

宋国蒙地就是今天的河南商丘民权县一代。又有资料显示他为蒙泽人,那就是具体蒙县蒙泽人。那里流传一口井据说是庄子饮水的地方,后人就称为庄子井。这口井往南几公里的地方还有一个庄子墓。那么当地村民的对这些庄子井和墓的流传也说明这里就是庄子曾生活的地方。

庄子临死前,弟子们要给他安葬,庄子说,人死,天地为棺,不需要额外的陪葬,有星辰,天地相陪已经足够。弟子遵从了遗嘱,所以庄子墓地简陋。

庄子故里,蒙地,古时位于宋国中心,水草丰美,人杰地灵,历代多为名人出于此。我国为纪念庄子,在此发行了庄子邮票。每年都有大量游客前往民权县祭拜庄子。

爱华网

爱华网