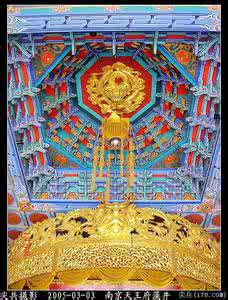

中国传统建筑中天花板上的一种装饰。名为“藻井”,含有五行 以水克火,预防火灾之义。一般都在寺庙佛座上或宫殿的宝座上 方。是平顶的凹进部分,有方格形、六角形、八角形或圆形,上有雕 刻或彩绘,常见的有“双龙戏珠”。

室内顶部天花装修

中国古建筑的室内顶部天花装修有三种手法露明、藻井和平綦。

1、露明

露明,又称砌上明造,即对室内顶部空间不作任何掩盖处理,梁、檩、椽等木构架尽露。此法古已有之,可以说我们的先祖在懂得盖屋顶时就衍生了露明法。远古人类是无能力进行露明以外的装修处理,只能听之任之,随其自然。当后人有能力对屋顶的空间界面进行装修时,露明处理是一种选择,它可以展现屋顶木构架的结构美,是无为而为。露明法对本构架的工艺处理、细节把握及整体关系的要求更高。露明法用于早期建筑和次要建筑,南方民居建筑中亦多见。彻上露明造又称明袱。

彻上露明造

藻井

2.藻井

藻井是用于古代高等级建筑内天花中心处的一种较复杂的装修,其基本形状为一向上凹的四角形(斗四)或八角形(斗八)形式。藻井的存在可以强调出室内上部空间的中心所在,突显其整个笼罩空间的重要性,突出了空间构图的中心。因为藻井下一般设皇帝御座或神佛像。所以一般人家中是不准设藻井的。

藻井是覆斗形的窟顶装饰,因和中国古代建筑的屋顶结构藻井相似而得其名。敦煌藻井简化了中国传统古建层层叠木藻井的结构,中心向上凸起,四面为斜坡,成为下大顶小的倒置斗形。主题作品在中心方井之内,周围的图案层层展开。由于藻井处于石窟内中央顶部,使石窟窟顶显有高远深邃的感觉。 藻井的形状有圆形、四方形、椭圆形成螺纹回旋形以及八卦形等。 这些藻井,自古以来被认为是中华木造建筑一项繁什的装饰技术。藻井,工艺非常复杂,是匠人们不用钉子,利用榫卯、斗拱堆叠而成的,是中国特有的繁复绚丽的装饰技术。从宋、元、明、清一路发展而来,藻井也从最早的斗八,演化成数不胜数的复杂造型。从明到清,藻井无论从官方还是民间,都向着繁复发展,直到清代,藻井顶部中心象征天庭的明镜变成垂下的盘龙,并口悬明珠,藻井也就发展到了顶峰,而此时,藻井也就有了龙井的别称。 从制作材料分类可分石雕、砖砌和木构三类:举例图片:河南洛阳龙门石窟某窟藻井(北魏)——石雕

北京田义墓碑亭藻井(明)——砖砌

明镜演变:明镜——盘龙——悬珠(明镜高悬)举例图片:浙江宁波秦家祠堂戏台藻井(清)——明镜

河南嵩山中岳庙大殿藻井(明)——盘龙

北京故宫宁寿宫藻井(清)——悬珠

从安装地点分类藻井在古代是一种有着从人间通向天庭象征意义的建筑装饰,所以大多运用在大型寺院的主要殿宇或者是宫殿中。后来,大量出现在城隍庙、会馆、宗祠等大型集会场所的戏台之上,这些藻井不仅起着美观的作用,甚至有集音扩音的作用。仅苏州一地,在上世纪50年代末的考察统计来看,全市一共132个会馆,一个会馆一个戏台,基本一个戏台有一个藻井,所以藻井在民间的运用也相当广了。只是苏州戏台、藻井已存世不多,江南地带似乎浙江的存世量多一些。 宫殿藻井:北京故宫皇极殿藻井(清)

南京天王府大殿藻井(清)

宗教藻井:北京雍和宫大殿藻井(清)

芮城永乐宫无极殿藻井(元)山西芮城永乐宫藻井简介(简介摘自百度):藻井方形向上凸进三重:第一重为斗拱层,每朵斗拱做出外拱四跳,四周交圈;第二重为八角形,在每个角内再用斗拱会合,每朵五跳;第三重做圆形,再划分10个斜梁支撑,在10条斜梁底面全部做斗拱,一直交到藻井顶部,再雕塑出二龙戏珠。

戏台藻井:山西平遥城隍庙戏台八角藻井(清)

从结构分类藻井的结构形式有方形、矩形、圆形、六角、八角、斗四、斗八、螺旋,又在单个藻井中利用斗拱或不用斗拱区分出层数,每层都有自己的特点。非斗拱类:福建宁德天后宫大殿藻井八角三层绘龙(清)

斗拱类:方形:北京东岳庙碑亭藻井(清)——方型

山西平遥文庙大成殿藻井(清)——三层,一层方形,二层八角,三层圆

山西临汾牛王庙戏台藻井(元)——三层,一层方形,二层八角,三层八角

矩形:浙江台州三多堂主殿次间藻井(清)

圆形:浙江台州戚继光祠戏台藻井(清)——圆形四层

八角:金华城隍庙山门次间藻井(清)——八角两层

浙江衢州周宣五灵王庙门厅藻井(清)——八角三层

浙江诸暨西施祠藻井(清)——八角转八角转螺旋

浙江宁波安澜会馆后戏台藻井(清)——八角

斗八:浙江湖州飞英塔藻井(宋)——砖砌斗八

山西临汾汾城城隍庙戏台藻井(清)——似为斗八变形

螺旋:浙江宁波庆安会馆前戏台藻井(清)

浙江宁波安澜会馆前戏台藻井(清)

浙江金华城隍庙山门明间藻井(清)

浙江金华城隍庙戏台藻井(清)——螺旋八角

以年代区分:可分宋、元、明、清等,但似乎这样的分类不怎么采用。宋代:福州文庙大成殿藻井

元代:临汾牛王庙献殿藻井

明代:河北蔚县释迦寺大殿藻井

清代:浙江台州三多堂主殿藻井

3. 平綦

平綦俗称天花板,以掩盖屋顶内空间的结构部分,以使室内各个界面(墙面、地面和顶面)整齐划一,整体感好。南北朝石窟顶面多刻作平某,其形是以支条分格.有分成方格者,亦有分成长方格者,形似棋盘,已成规范。南北朝后长方格的平綦已不见存在,至清代均为方格平綦。在木构架上,平綦做法为先由梁枋下加木条纵横组成井字形框架,再于每个框架内钉板,板上和框条上还要彩饰。平綦方格内的图案构成一般都为圆形.方与圆的对比作用,给视觉以丰富感。明清平綦上的龙纹、凤纹均用于主要宫殿。花卉图案和写生花等一般用于次要建筑。

一般情况下平某的方格形早期较小,至明、清时较大。明、清的框条也较为宽大,因此在接点处还画上四朵向心如意藻头.使各个方框内的图案不显孤立。

天花上除使用平綦装修外,还有叫做“海墁天花”的,其做法是以木条贴于梁坊下做骨架.再于其表贴纸或钉薄板成为平整的天花。另一种是用秸杆或竹子等轻质材料扎架,再于其表糊纸或平铺苇席,俗称吊棚.这些天花都用于经济状况不同的民居中。

爱华网

爱华网