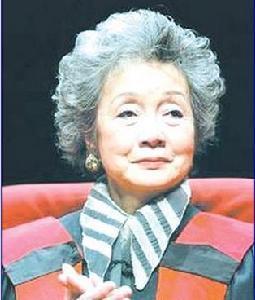

美籍华人“女政客”“女猎头”陈愉做客珠海文化大讲堂讲述成才心得 成长 才是女人最好的归宿我以一种很“中国”的方式成长

听众全神贯注。

文化周刊:你作为一位在美国出生,从小英语不好又不会和旁人打交道的华人,如何在后来成功融入美国社会,并且进入政坛?

陈愉:在美国出生长大的,在我小时候,父母赚钱不多,却省吃俭用把我和弟弟送到了白人学校念书。在那里,我英语说得不好,也不会跟旁人打交道,经历了一段很是黑暗的时光。然而,十二三岁时跟父亲的一番谈话却彻底改变了我的心态。我的父亲是一位三十多年始终为政府效力的工程师,工作勤勉却未能获得应有的肯定,融入不了美国的圈子。他的经历让我明白了如果要在美国社会生存下去,必须要懂得美国社会是怎样的,以及怎样融入美国社会。我下定决心,要学得多一些,搞清楚这个社会如何运转,弄明白自己怎样做才能出人头地。这个学习的经历将我一路带入了美国社会的深处,甚至进入了政界。

虽无法选择出身,但每个人都有超乎自己想象的驾驭生活的能力。如今回头看,我也看到了以一个不合时宜的孩子身份长大所赋予我的特殊优势。我觉得自己又笨又穷又难看,可这也意味着我别无退路,只有努力前行,想着明天或许会好些,而孤单促使我阅读,我如饥似渴地探索着自己那狭小世界之外的广阔天地。如果我没有那许多的挣扎,就不会有拼命塑造自己的经历,也就无从拥有后来成功的事业和幸福的生活。回想起来,我甚至可以这样说:以一种很“中国”的方式,不一样地长大,是发生在我身上最幸福的事情。

40岁前不要过分忧虑你的事业

文化周刊:从洛杉矶前副市长到全球顶尖公司的负责人,你有什么成功的经验要和年轻人分享的?

陈愉:很多中国的年轻人不知道怎样最好地跟周围的人沟通,尤其跟其他文化背景的人沟通,因此在国际化公司中很难融入,很难得到领导的赏识,在升职上碰到一些问题。

在美国的大公司,每一个很成功的人都有自己的导师。我生活上有很重要的导师,第一个是靳羽西。我在大学的时候给她做了六个星期的实习生,她帮我扩展了眼界,原来在美国不只是可以做科学家和工程师,还可以做很多其他的事情。她是我看到的第一个中国女人在做别的事,她很会和美国人沟通。中国年轻人最大的问题是,没有人教我们怎么跟人家沟通,而且我们没有导师教我们。我当猎头的时候发现这些事,回想到我的父亲和他的事业,他也没有导师告诉他怎样可以在国际环境中爬上去。

成功不是一蹴而就的,你的事业不会在两年内有所建树,而是要经过接下来的半个世纪。你的强项将在日积月累中逐渐显现。你要将每一份工作当作一个新的学习机会。有时候,从那些经营较差的公司、糟糕的老板身上,你能够学到的东西要比从好的工作环境中学到的还要多。利用这段时间去听、去观察,去操练自己的战略性思维,以及与周围的人好好配合。

我很理解那种在面对职业选择时的纠结。在这一点上,我得到的最好的建议来自洛杉矶前市长理查德·赖尔登。他是靠自身奋斗成功的亿万富翁。他对我说:“放宽心,不到40岁不要过分忧虑你的事业!”起初我还不以为然,我觉得40岁已经老了,不可能再去发现一个人真正的事业,但是如今,作为一名已经跨过40岁门槛的猎头,我对他的观点深信不疑。靳羽西、洪晃、比尔盖茨、奥普拉,这些很成功的人,在40岁之前都是一直在充分伸展自己。到40岁的时候,他们已经习惯了边前进边继续重新塑造自己。

成功的婚姻重在“意见一致”

文化周刊:事业上出色的同时,还找到了你的Mr.Right,生了宝贝女儿,拥有幸福完美的家庭。这些都是按照你的规划一步步去实现的吗?你是如何去平衡这些关系的呢?

陈愉:为生活作打算对每个人来说都是不容易的,对于现代的女性来说更是如此。要事业与家庭兼顾时需要走很重要的两步。首先,嫁给一个能够成为你真正伴侣的人,这才是对你最大的帮助;然后,找到你周围能够找到的所有帮助,或许从你自己的父母、公婆那里,或者是家政服务,以及其他任何你能够获得的帮助。因为作为女人,我们需要有在家庭之外的角色。这对于我们跟自己的关系和我们跟他人的关系来说同样重要。而培养孩子们独立精神的最好的方式,就是展现给他们一个独立母亲的形象。

对于当今的女性,婚姻和做母亲带来重大的好处,也带来巨大的成本和风险。成功的婚姻并不要求男女完全平等,但它要求你和你的丈夫必须对生活的安排意见一致。不要因为想象中的某种安逸的生活,或是理想化的做母亲的生活,就放弃你对事业和梦想的追求。我们的生活是多变的,我们也在进步。如果你想拥有想要的生活,你就能拥有,但在去往目标的路上,在每一个路口,你都必须要看清前面的选择,早作打算。

以上言论只代表专家观点,与讲座主办单位及本报无关。

爱华网

爱华网