后人对孟子的评价

南宋时期的大儒朱熹、程颐对于先圣孟子的评价,都认为:自从孟子之后,中国就再也没有可以继承儒家学说的代表人物了。是故才有尧传舜,舜传禹,禹传汤,汤传周公,周公传孔,孔传孟的说法。而他们认为,孟子之后儒家就再也得不到真传了。而到了后世,东汉时期的赵岐对孟子的评价就更高,他认为,《孟子》一书保罗万象,是一部经典中的经典,足可以和圣人孔子相比,所以,他就把孟子成为“亚圣”。这也是孟子被称亚圣的最早说法。

孟子画像

其实,说点实在的,这些都是后人给予孟子的评价,先秦之前,根本就没有儒家这一说。当时人们信奉的,都是“黄老之术”。其中,黄指的是皇帝,老指的是老子,也就是说,先秦之前,人们信奉的都是道教。所以也就没有了三皇五帝各代相传的儒家道德之说了。

但是在后世,人们对于孟子的评价还是挺高的,甚至已经超越了诸子百家,仅次于孔子。孟子提出的政治观点“民为重,社稷次之,君为轻”的说法,在他所处的战国时代,有着一定的先进性。他在竭力维护封建主义的统治和社会的安定方面,有着积极的作用。

而孟子对于人性方面的思想,也颇具有前驱性。他认为,人形本善,只是后天的影响才让人有了善恶之分。所以他一直坚持“舍生取义”的说法,他和孔子一样,认为老百姓应该遵守礼制,才能让天下太平。

孟子是战国时期哪国人

孟子是战国时期著名的政治家、思想家和教育家。是继孔子之后儒家学派最杰出的代表人物。他出生于邹国,当时正值战国争雄的时期,所以他又是东周时期人。

孟子雕像

孟子的出生地,邹国,是当时东周时期东面的一个子爵国,因为其势力并非出类拔萃,所以是当时强大的鲁国的附属国。现在这个地方属于山东省邹城县。虽然邹国是个小国家,但他在西周之初就已经立国。他们的祖先是安,周武王封安的子孙(第五世)侠,在当地建国。而实际上,除了侠之后的历代君主,都没有收到过周天子的册封。在周宣王二十一年,邹国国君夷父颜发动叛乱,把鲁国的国君鲁懿公杀死。十一年后,宣王讨伐鲁国,击败鲁国,杀死了夷父颜。夷父颜的弟弟叔术代理邹国国君。

春秋时期,齐桓公称霸中原,邹国予以积极支持。为了答谢邹国,齐桓公封当时的邹国国君克为子爵。从此,邹国国君终于有了其相应的爵位。

直到公元前614年,邹国被楚国灭亡。

孟子当时正出生于邹国,他在周游列国的时候,曾和邹国的国君邹穆公有过一段对话。当时邹国正处于鲁国的交战中,邹穆公对孟子说他的人民不肯为官吏牺牲,致使他的官员战死了三十三个人,而没有一个百姓牺牲。孟子说:你的国内贫富差距严重,而你的官员却没有把百姓的辗转流离的情况告诉你,这是他们的失职。所以你只要施行仁政,百姓就会拥护你,他们也会为了官吏而战死了。

孟子戒母的故事讲诉了什么

孟母戒子的故事,出自于西汉时期的韩婴的著作《韩诗外传》,《韩诗外传》每一条以一句《诗经》中的话来引文总结,并由360条轶事、道德说教等组成的一部杂编。

孟母戒子

孟母戒子讲诉了这样一个故事:孟子的小的时候,他的父亲早早就死了,只剩下他和他的母亲相依为命。有一次,他在背书的时候,他的母亲就在他的旁边织布。孟子背到一半的时候,突然停了下来,过了一会,又接着继续背诵。孟子的母亲知道他是忘记了书中的内容,就把他叫过来,问他说:你背书为什么背到一半的时候要停下来。孟子说:背到一半的时候突然忘记了,过了一会又想起来了。孟子的母亲就拿起手里的刀,割断了他正在织的布,说:我现在把布都割断了,还能继续接着再织吗?从此以后,孟子读书就更加认真专心了,再也没有忘记过书本中的内容。

孟母用刀割断自己的织布,用以警示孟子背诵的时候不可遗忘,通过这个故事,告诉我们这样一个道理:读书做事不能半途而废,同时从另一个角度也告诉我们,读书必须读熟,否则就有可能随时遗忘。而作为小辈,应该理解长辈的教导,擅长和长辈沟通。

对于读书为学的态度,应该谨慎,学习必须专心致志,全神贯注,不可半生不熟。而父母对于子女的教育,也要言传身教,才能达到很好的教育子女的目的。而正是孟母的这种教导,才让孟子日后成为了一个大思想家,政治家。

揭秘孟子的字是什么

孟子是春秋战国时期鲁国人,是孔子的同乡,相传他原名孟轲,字子舆或子居。孟子祖上也是贵族后裔,可是家道中落,到他这一辈已经是家境贫寒的普通百姓,也就是社会平民阶层,所以孟子从小就生活在市井百姓中间,很早就体会到民间疾苦。

孟子像

虽然孟子家已经是平民百姓,但是他家学渊源,重视教育读书,所以他拥有当时贵族才会有的正式的名和字,并且酷爱读书,他的母亲为了给他创造一个良好的学习环境不信几次搬家,由此有了著名的孟母三迁的故事,这也让孟子意识到环境对人的巨大的影响,成为他后来思想学说的理论之一。

孟子是孔子的再传弟子子思的学生,从小接受儒家教育,长大后也效仿孔子周游历国,试图想孔子那样推销自己的学说,不过他没有认识到在春秋战国的乱世中,儒家那一套仁义道德是根本没有市场的,当时凡是有所作为的国君都想着如何称霸诸侯,如何当天下霸主,谁会在乎如何与人为善,如何提高个人修养呢,所以孟子最终还是像孔子那样失败了,他的失败其实是注定的,孟子虽然慷慨激昂,善于辩论,但是这些都没用,谁也不会因为你把人驳倒了,就采用对自己根本没有好处的观点,而且孟子也不向孔子那样总是谦逊有礼,因而得罪了不少人,他为此闷闷不乐,不到四十岁就死了。后来人们把他的学说编成《孟子》一书,后来成为儒家的四书五经之一,成为儒家的经典。

孟子的四端什么意思

孟子是春秋战国时期既孔子之后的另一位儒学的集大成者,人们常说“孔曰成仁孟曰取义”,就是对孔子和孟子学说最精炼的概括,可以说一个“义'字概括了孟子思想的全部内容。

孟子

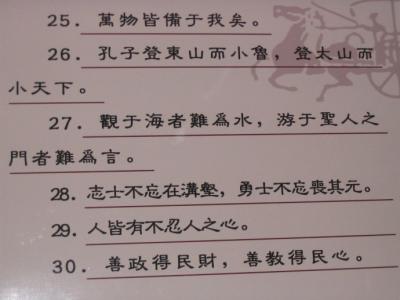

孟子曾提出儒家著名的四端学说,所谓四端就是指恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心,它们分别是仁义礼智的发端,所以说四端。孟子认为这四端是一个人之所以成为人,之所以能够成为圣人,能够治理国家的根本,是一个人在世上的立足之本。

孟子提倡以人为本,坚持朴素的民本思想,这在两千多年前的封建社会之初的社会背景下,是一种非常超前的思想,也是孟子作为一位思想家的伟大之处。

当时人们的思想还没有十分开化,奴隶主虐待奴隶的事情经常发生,而且社会上还有各种处罚犯人的各种酷刑,甚至还用活人祭祀陪葬,当时的统治者认为只有用严刑峻法压制百姓,让百姓感到害怕,百姓还不敢犯上作乱,统治者的统治基础才会稳固。但是孟子指出”民为本,社稷次之,君为轻“,他认为人皆有恻隐之心、不忍之心,人都有羞耻之心,谦让之心。否则人与禽兽之间有什么区别呢,如果一个国君不懂得爱护他的百姓,一味滥用刑法,即使百姓因为害怕表面上不敢表现出来,但是心里难免有怨恨,时间长了,慢慢累积,百姓总有一天心里愤怒的火山会爆发出来的,到时候恐怕离亡国的日子不远了。

揭秘孟子字什么

孟子原名叫孟轲,字子舆。然而有一种说法说子舆待考证,一说字子车或子居。父亲名叫激,母邹氏。关于他的身世,流传到今天的非常少了,我们知道的也就“孟母断织”,“孟母三迁”等几个寥寥可数的故事了,但我们也不难从中看出,孟母对孟子的教育是很重要的。

孟子像

“敬人者,人恒敬之。”、“人之相识,贵在相知,人之相知,贵在知心。”、“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”、“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能。”当我们读到这些名句的时候,我们就想起这些都是亚圣孟子的名句。

我们都知道孟子生活在战国时代,他曾经用了很多年去面见各个诸侯国的君主,比如:梁惠王,齐桓公等等,他想让这些国君都能效法周礼,实行德治,用比较宽厚的政策对待民众,但我们知道在战国时期,这显然是行不通的,实行德政虽然能慢慢稳定发展下去,但面对大趋势是不可取的。所以在孟子多年游说无果之后,他选择了教书,写文章。他写出了许多蕴含哲理,又辩论有据的文章。孟子又属于儒家学派,而且可以说除了孔子,他是最伟大的儒学先驱。他主张仁政和德治,提出了人性本善的论断。所以人们尊称他为“亚圣”。在一定程度上可以说孟子推动了整个文学界的发展。他的思想对历代人们精神素质的养成起到了至关重要的作用。那么孟子的名和字又是什么呢?

总之,对于孟子的探究是历代学者的一个重要课题,对于孟子的字,我们今天普遍认为是子舆。

爱华网

爱华网