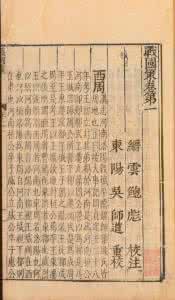

《战国策》是一部国别体史学著作,又称《国策》。记载了西周、东周及秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山各国之事,记事年代起于战国初年,止于秦灭六国,约有240年的历史。分为12策,33卷,共497篇,主要记述了战国时期的游说之士的政治主张和言行策略,也可说是游说之士的实战演习手册。

士为知己者死,女为悦己者容。

士乐于为知己的人舍生忘死。女子乐于为喜欢自己的人修饰打扮。

感悟:在《战国策》原文中,这是豫让决心为重用,信赖自己的知伯复仇时说的话。豫让是晋国人,是战国四大刺客之一,跻身智伯门下后受到尊宠,称他为国士。智伯伐赵襄子没有成功,被赵襄子战败身亡。豫让改名换姓,为了改变相貌、声音,不惜在全身涂抹上油漆、口里吞下煤炭,乔装成乞丐,找机会报仇。

在邢邑(即今邢台市)多次行刺赵襄子未遂后终于被捉,豫让知道非死不可,于是恳求赵襄子把衣服脱下让其刺穿以完成心愿;赵襄子答应了要求,豫让拔剑连刺衣服三次,然后自杀。豫让成为比荆柯刺秦还要早若干年的'赵燕慷慨悲歌之士'的代表人物。

“士为知己者死,女为悦己者容。”这两句话概括了人们的一种典型心理,自古知己难得。千百年来不同时代的人们又赋予这两句话不同的含义而经常引用。

效小节者不能行大威,恶小耻者不能立荣名。

注重小节的人不能成就大的威名,不忍受小的耻辱的人不能建立美名。

感悟:我们常说,成大事者不拘小节。春秋时代,管仲用箭射齐桓公,射中了他的带钩,这是篡夺;侍奉公子纠而不能为他殉死,这是怯懦;被鲁国囚禁,这就是身遭凌辱。这三种行为可以说是一般人都难以忍受的耻辱。假使使管仲终生穷困,因为曾遭监禁感到压抑而不出仕,因为自己所造受的耻辱感到惭愧而不去拜见齐桓公,就不免做一辈子被羞辱的'卑贱之人。然而管子同时拥有这三种过失,却执掌齐国的政事,一举匡正天下,九次会盟诸侯,使齐国成为五霸的首领,美名传遍天下,光辉照權邻国。

论至德者不和于俗,成大功者不谋于众。

“成事者不谋于众”的意思是:要成就大事,不应该去听从身边人的意见或者建议。

感悟:成大事者不谋于众,这一原则通俗地说,就是谋求特别重大的事情,不必与人商量。因为谋求非常重大事情的人,自己必定有非同一般的眼光、心胸与气度,自己看准了,去做就是了,如果和别人商量,反倒麻烦搜索。

首先,如果别人见识低下,心胸狭小,气度平凡,必定不理解你的想法。七嘴八舌,会动摇你的意志,也会破坏你的信心和情绪。第二是人多口杂,也会出现走漏风声、葬送机会的坏事。

秦孝公的商鞅变法就是这样的情景。当时秦孝公支持商鞅改革,秦国的大臣都不太支持。商鞅就对孝公讲一番道理:“对于一般人,事情开始的谋划,和他们谈不拢,只能成功之后和他们共同享乐。讲究崇高道德的人,不附和于俗人,建立大功大业的人,不必和普通人商议。能使国家强盛,旧的章法便可换一换。”

圣人不能为时,时至而弗失。舜虽贤,不遇尧,不得为天子;汤、武虽贤,不当桀、纣不王。故以舜、汤、武,不遭时不得帝王。

即使是品格,智慧最高超的圣人,他也不能创造时势,时机来了就不能把它放过。虞舜虽贤,如果不遇到唐尧,他也不会成为天子,商汤、周武王虽贤,如果不是遇到昏君夏桀和商纣,他们也不会称王于天下。所以,即使是贤能的虞舜、商汤和周武王,他们如果不遇到时机,也都不可能成为帝王。

感悟:时势是不以人的意志为转移的,即便是圣人也只能在时机到来的时候及时抓住,而不能够创造时事。

无形者,形之君也。无端者,事之本也。

无形者,形之君也:无形之物是有形之物的主宰。君:统辖,主宰。无端者,事之本也:没有发端的事物是一切事物的根本。

感悟:中国古代从老子开始,非常注重“虚无”的东西,《道德经》里说,天下万物生于有,有生于无,这是形而上学的说法。在现实中,我们要做事也要特别重视那些无形的事物的价值,谁能看到“无”的价值,利用“无”的价值,就必然更容易成功。这句话还告诉我们,要见微知著,在事物还没有成型、事情还没有发端的时候就看清它的走向。

爱华网

爱华网