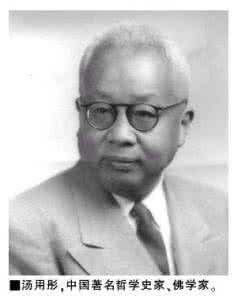

汤用彤(1893.6.21-1964.5.2),哲学家、佛学家、教育家、国学大师。祖籍湖北省黄梅县,生于甘肃省渭源县。1917年,清华学堂毕业后留学美国,入汉姆林大学、哈佛大学深造,获哲学硕士学位。回国后历任国立东南大学(1928年改为中央大学,1949年更名为南京大学)、南开大学、北京大学、西南联大教授。中华人民共和国建立后,历任北京大学副校长,中科院哲学社会科学部学部委员,中国人民政治协商会议第一届全国委员会委员、第三届常务委员,第一、二、三届全国人民代表大会代表。 汤用彤是现代中国学术史上少数几位能会通中西、接通华梵、熔铸古今的国学大师之一,与陈寅恪、吴宓并称“哈佛三杰”。 着作有《汉魏两晋南北朝佛教史》、《印度哲学史略》、《魏晋玄学论稿》等。

汤用彤_汤用彤 -学术成就

正如西方哲学的创始人泰勒斯所说,哲学的意义在于“不将自己交给1个简单的信仰,而是不间断地探索本原”,汤用彤先生一生都在为此孜孜以求。其学术探索主要集中在印度哲学、中国佛教和魏晋玄学等领域,而尤以中国佛教史的学术成就最为突出。

哲学成果

佛学领域

汤用彤的晚年汤用彤在中国佛教方面最著名的成果就是出版了《汉魏两晋南北朝佛教史》一书。其《跋》中自云:“十余年来,教学南北,常以中国佛教史授学者,讲义积年,汇成卷铁”。但他每次讲课都要对原来的讲义作出修改。从20年代初就开始撰写,20年代末完成初稿,30年代又全部修改和补充了一次,再花了近四年的时间才完成。其原因正如他对钱穆先生所说,总是心感不满。直到芦沟桥事变,由于担心手稿遗失,才考虑将其中一部交付出版。因此本书于1938年由商务印书馆印行。这部着作,开辟了中国佛教史研究的新纪元,受到学术界的广泛称赞。胡适在校阅该书稿本第一册时,称赞此书极好,“锡予训练极精,工具也好,方法又细密,故此书为最有权威之作”。贺麟评论现代中国哲学亦有云:“汤用彤得到西洋人治哲学史的方法,再参以干嘉诸老的考证方法。所以他采取蔡勒尔(ze11er)治希腊哲学史一书的方法.所着《汉魏两晋南北朝佛教史》一书,材料丰富方法严谨,考证方面的新发现,义理方面的新解释,均胜过别人。”抗战期间,此书与陈寅格的《唐代政治史述论稿》同获前政府教育部学术研究评奖哲学类一等奖。

汤用彤通晓梵语、巴利语等多种外国语文,熟悉中国哲学、印度哲学、西方哲学,毕生致力于中国佛教史、魏晋玄学和印度哲学的研究。所着《汉魏两晋南北朝佛教史》、《隋唐佛教史稿》,用科学方法系统地阐述了佛教从印度传入到唐朝时期的历史发展过程及其特点、佛学思想与中国传统思想的相互关系;详细地考察了中国佛教各个学派、宗派的兴起和衰落过程及其原委。他对中国佛教史料中关于佛教传入汉族地区的时间、重大的佛教历史事件、佛经的传译、重要的论着、著名僧人的生平、宗派与学派的关系、佛教与政治的关系等等都作了谨严的考证和解释。由于他对佛教有系统的研究,因而对印度哲学发展过程也有深入、全面的了解,他在《印度哲学史略》中采录了中国所保存的不少重要史料,并作了考证和评价,其学术成就获得中外有关学者的一致好评。

印度哲学

汤用彤回国后在各大学一直讲授印度哲学,1929年编成讲义,1945年修改后以《印度哲学史略》为书名,由重庆独立出版社印行。这是用现代科学方法研究印度哲学史的一部极重要的着作,其内容恰为他研究中国佛教史提供了必要和丰富的印度历史知识。此外还有遗稿两部:《汉文佛经中的印度哲学史料》和《汉文印度佛教史料选编》。前一部由商务印书馆即将出版。印度古代哲学相当丰富,但资料多已失散。公元一世纪后佛教传人中国,以后译经不断,其数量之多和时间之长是少有的,特别是中国所译佛经大部分都保存下来。这些史料多为欧美学者所未见,却使汤用彤的印度哲学研究具有自己的特色。

魏晋玄学

汤用彤认为外来佛教在中国之流传,先是依托汉代流行的道术,而为佛道;近而又附属于魏晋玄学,而为“佛玄”;至南北朝后期佛教经论讲习之风大盛,到隋唐出现了中国式的佛教。由于佛教同玄学的历史联系,在西南联大期间,他一度对玄学用力较多,并想“采取文德尔班(Windelband)写西洋哲学史的方法,以问题为中心,写一部《魏晋玄学》”。当时生活极不安定,自然难以完成,但发表了许多有创见的论文,勾画出了魏晋玄学演变的比较可信的轮廓,对许多玄学问题进行了深入的分析。由于佛、道二教长期争执,汤用彤在研究佛教史时还注意了道教史的有关问题。并在西南联大期间指导王明研究道教。王明的《(太平经)合校》,后来成为研究道教的必读资料。

个人着作

专着

1、《汉魏两晋南北朝佛教史》,商务印书馆,1938年;中华书局,1955年,1963年,1983年,1988年;台北弥勤出版社,1982年。

2、《魏晋玄学论稿》,人民出版社,1957年;中华书局,1962年,1983年;台北育民出版社,1980年,收入《玄学·文化·佛教》。

3、《印度哲学史略》,重庆独立出版社,1945年;中华书局,1960年,1988年。

4、《隋唐佛教史稿》,中华书局,1982年。

文集

汤用彤1、《往日杂稿》,中华书局,1962年。

2、《汤用彤学术论文集》,中华书局,1983年。

3、《理学·佛学·玄学》,北京大学出版社,1991年。

纂着

1、《高僧传》校注,中华书局,1992年。

2、《汉文佛经中的印度哲学史料》,商务印书馆,1994年。

论文(本栏按年代罗列)

1914年

《理学谵言》,《清华周刊》第13-29期。

《孤嫠泣》,《清华周刊》第13、15、16期。

《理论之功用》,《清华周刊》第15期。

《新不朽论》,《清华周刊》第20期。

《植物之心理》,《清华周刊》第27-29期。

1915年

《快乐与痛苦》,《清华周刊》第30、31期。

1916年

《谈助》,《清华周刊》第65、66、68、70期。

《说衣食》有四篇短评,《清华周刊》第75期。

1922年

《评近人之文化研究》,《学衡》第12期。

1923年

《叔本华之天才主义》,《文哲学报》第3期。

《释迦进代之外道》,《内学》(支那内学院年刊)第1辑。

1924年

《佛教上座部九心轮略释》,《学衡》第26期。

《印度哲学之起源》,《学衡》第30期。

1925年

《释迦时代之外道》,《学衡》第39期。

1928年

《南传念安般经译解》,《内学》第4辑。

《与胡适论禅宗史书》,《胡适文存》第3集。

1930年

《读慧皎〈高僧传〉札记》,《史学杂志》第2卷第4期。

1931年

《唐贤首国师墨宝跋》,《史学杂志》第2卷第5期。

《矢吹庆辉〈三阶教之研究〉》,《史学杂志》第2卷第5期。

《摄山之三论宗史略考》,《史学杂志》第2卷第6期。

《唐太宗与佛教》,《学衡》第75期。

1932年

《竺道生与涅槃学》,《国学季刊》3卷1号。

1933年

《释道安时代之般若学述略》,《哲学论丛》。

1934年

《评〈唐中期净土教〉》,《大公报》3月17日。

《王维诚〈老子化胡说考证〉审查书》,《国学季刊》4卷2号。

1935年

《读〈太平经〉书所见,《国学季刊》5卷1号。

《释法瑶》,《国学季刊》5卷4号。

1936年

《The Editions of t-he SSǔ-Shin-ˇErh-chang-ching》(Transla-tion by J. R. Ware),《Harvard journal of Asiatic studies》volume I number I

《汉魏佛教的2大系统》(哲学年会报告摘要),《哲学评论》第7卷第1期。

《关于〈肇论〉》(哲学年会报告摘要),《哲学评论》第7卷第2期。

1937年

《中国佛教史零篇》,《燕京学报》第22期。

《大林书评》:《评〈考证法显传〉》,《唐贤首国师墨宝跋》,《矢吹庆辉〈三阶教之研究〉跋》,《微妙声》第3期。

《大林书评》:《评日译》,《评〈小乘佛教概述〉》,《微妙声》第8期。

1939年

《读〈人物志〉》,昆明《益世报》读书双周刊第119期至121期。

作者 :汤用彤1940年

《读刘劭〈人物志〉》,《图书季刊》第2卷1期。

《魏晋玄学研究两篇:〈魏晋玄学流别略论〉〈向郭义之庄周与孔子〉》《国立北京大学四十周年纪念论文集》。

1942年

《王弼大衍义略释》,《清华学报》第13卷第2期。

1943年

《文化思想之冲突与调和》,《学术季刊》第1卷第2期。

《王弼圣人有情义》,《学术季刊》第1卷第3期。

《王弼之〈周易〉〈论语〉新义》,《图书季刊》新4卷1、2合刊。

《向郭义之庄周与孔子》,《哲学评论》第8卷第4期。

1944年

《隋唐佛教之特点》,《图书月刊》第3卷第3、4期。

1946年

《谢灵运〈辨宗论〉书后》,天津《大公报》10月23日《文史周刊》第2期。

1947年

《Wang pi’s new interpretation of the I Ching and Lun-Yü》(Translation and Notes by walter Liebenthal ),《Harvard journal of Asiatic studes》voiwme 10 number 2.

1961年

《康复札记四则·“妖贼”李弘·云中音诵新科之诚·何谓“俗讲”》、《佛与菩萨》,《新建设》6月号。

《针灸·印度古医书》,《新建设》7月号。

《谈一点佛书的“音义”》,《光明日报》10月19日。

1962年

《论中国佛教无“十宗”》,《哲学研究》第3期。

《关于慧深》,《文汇报》10月14日。

《从一切道经说到武则天》,《光明日报》11月21日。

1963年

《给巨赞的信(关于东汉佛教的几个问题的讨论)》,《现代佛学》第2期。

《中国佛教宗派补论》,《北京大学人文科学学报》第5期。

1964年

《读〈道藏〉札记》,《历史研究》第3期。

1980年

《魏晋玄学与文学理论》,《中国哲学史研究》第1期。

《贵无之学(下)——道安与张湛》,《哲学研究》第7期。

《〈高僧传初集〉按语选录》,《文献》第1辑。

《隋唐佛教史稿》(一),《中国哲学》第3辑。

《隋唐佛教史稿》(续一),《中国哲学》第4辑。

1981年

《五代宋元明佛教事略》,《中国哲学》第5辑。

《隋唐佛教史稿》(三),《中国哲学》第6辑。

1982年

《隋唐佛教史稿》(四),《中国哲学》第7辑。

译作

《亚里士多德哲学大纲》(译Edwin Waddace:Outlies of philo-sophy of Aristotle),《学衡》第17、19期,1923年。

《希腊之宗教》(译W. R. Inge: The Legacy of GreeceReli-gion ),《学衡》第24期,1923年。

汤用彤_汤用彤 -人物评价

汤用彤-著作中国社会科学院网:我们常用“学贯中西”来称道一些著名学者的博学多识,但对于用彤先生来说,“学贯中西”就显得狭隘而不够用了。因为先生是中国十分罕见的学贯中、西、印的大师,他在中、西、印文化与哲学思想研究上,都有独到的造诣和重大的贡献,在这3大文化领域内都立下了一座座丰碑。先生并不是将中、西、

印哲学与文化孤立起来进行研究,而是着眼于三者的相互关系。他广搜精考事实,系统地研究了中印文化交流和融汇的历史,总结出其历史发展的规律;他依据历史的经验和规律,对出现在国人面前的中西文化冲突与调和的状况及趋势进行了高瞻远瞩而又切中时弊的考察,提出了许多至今仍在熠熠生辉、吸引我们去发扬光大的真知灼见。先生在这一领域中的建树和观点,构成了中国学术思想发展中的一座里程碑。

汤用彤从“昌明国故,理学救国”而至“中西互补,因革损益”的文化系统工程建设,以及对其学术思想的催化与导引而开创的学术黄金时代。从而再现了一代学术大师汤用彤以其严谨的治学精神,宏阔的学术襟怀及其开代学术风气的学术业绩而鼎立于20世纪的中国学术界。

季羡林《汤用彤先生诞辰百周年纪念·论文集》:太炎先生,几位国学大师,比如梁启超、 王国维、陈寅恪、陈垣、胡适等,都是既能熔铸今古,又能会通中西。… …我认为,汤用彤(锡予)先生就属于这国学大师之列。这实际上是国内外学者之公言,决非我1个人之私言。

钱穆:①锡予之奉长慈幼,家庭雍睦,饮食起居,进退作息,固俨然一钝儒之典型。②一团和气,读其书不易知其人,交其人亦难知其学, 斯诚柳下惠之流矣。

胡适:锡予(汤用彤)的书极小心,处处注重证据,无证之说虽有理亦不敢用。

汤用彤_汤用彤 -治学态度

尊重原着

汤用彤对他所讲述的理性派与经验派诸家的哲学思想都要求有事实的根据,这个根据就是哲学家们的原着。

—般说来,汤用彤决不按照他人的转述——哪怕是西方的著名专家的着作来安排教学内容,而是严格地按照所讲哲学家本人的主要着作(1种或2种,视具体情况而定),以致汤用彤的讲课在某种意义上几乎可以看作是哲学家原着的导读。同时,在讲到哲学家某个观点或问题时,汤用彤都要指明见其某本着作的某章某节或某命题(如对斯宾诺莎)。汤用彤的讲授显示了其讲课有根有据、客观真实、可靠可信的鲜明风格,同时汤用彤也仿佛是在要求听众亲自去看看原着,并这样地亲自检验一下、判定一下他所讲的是否正确,是否真实可信。

推陈出新

汤用彤的讲授虽然是严格按照原着,但绝不是“照本宣科”。

他在通盘把握哲学家的思想和各方面(如有关时代思潮、科学发展、同时的和先后的哲学家的思想等等)的关系的基础上,以西方哲学传统所固有的通过分析和推论以求知求真的精神和方法,再现原着的本质内容和逻辑线索。汤用彤要求他所讲授的内容应有客观的真实性,不是那种表面的、细枝末节的或形式主义的真,而是运用科学方法所达到的本质的、整体意义上的客观真实性。在汤用彤看来,中国学术传统不重分析、也不从事分析,与此相反,重分析、重逻辑、重方法则是西方哲学传统得以存在和发展的灵魂。所以汤用彤对哲学家关于方法的观点和所使用的方法特别重视”;在讲到任何1个哲学家时,不管他是理性派还是经验派,开章明义第1个问题就是他的“方法”。汤用彤本人非常重视分析,也长于分析,在这一点上可谓得了西方哲学的真髓,正是这种“分析的头脑”,使他区别于和优越于同时代的其他一些学者。如汤用彤在进入笛卡尔哲学之前,就以题名为“心理学的分析”的一章,对笛卡尔所使用的思想、感性、想像等心理学的名称进行分析,以一方面辨明它们在笛卡尔哲学中与现代的不同的意义,另一方面揭示它们在其哲学中的多种用法和含义。而在讲了笛卡尔关于心灵和物质的观点之后,在进入其心物关系学说之前,汤用彤来了1个总结,指出笛卡尔哲学整个为二元论所笼罩,并从其心物二元的总根子里分析出了心物关系上的6种二元对立。

汤用彤选集再次,汤用彤对哲学家的某种根本的观点或原则,总要作1种客观的质疑,其形式或者是摆出哲学史上对其提出的批评或反对意见,或是通过汤用彤自己的分析指出其理论上的困难。

一般说来,汤用彤只是客观地陈述其疑点或问题,而不对其是非作主观的判决。先生的这种态度也许是来自他对西方哲学史发展的规律性的理解,因为没有1种哲学的原则或根本观点能免于批评和反对,但同时这种规律性本身,正如黑格尔指出的那样又是驳不倒的、永恒的,并活生生地保持在现代的哲学里。同时,汤用彤的这种态度也给学生留下了发展理论思维兴趣的空间。在《哲学概论》讲授大纲中,汤用彤的这种客观质疑方法表现得尤为突出和频繁。如“真误”这一章列举出了西方哲学史中关于真理标准的4种学说——相对说(即符合说)、自明说、实用说和贯通说。他对每1种学说都提出了质疑,而没有对其是非做出主观的最终判决。但是,这绝不是说汤用彤在任何时候、在任何问题上都不表示自己的主张或观点。如在讲到“休谟哲学的2个解释”时,汤用彤针对康蒲·斯密(KempSmh)把休谟哲学解释为从洛克而来的1种信仰一情感决定论的观点,列出事实进行了反驳,最后得出结论说:“我们赞同kemp对信仰的重视,但不同意他关于休谟把哲学放在新的情感的基础上的观点。”

坚持真理

汤用彤讲授理性派和经验派哲学时,只是对这些学说本身进行理论的分析与阐述,而不言其“用”,无论是“今用”还是“中用”。从汤用彤对“中国轻视应用,故无科学”的观点的驳斥中,悟出了其中的道理。

总起来说,汤用彤之研究和传授西方哲学的特点在于:把它作为—1种客观的对象,即作为一门客观的学问而进行科学的研究和探讨。这不仅是由于国人对西方哲学知之不多、知之不深,而且是由于“我国几无哲学”,因而 就更应采取虚心的客观态度,将其作为客观对象而认识之、研究之。在当时“西化”成为时髦、“中国文化本位”呼声四起的情况下,汤用彤对西方哲学的这种态度真可谓特立独行、独树一帜,在这面旗帜上写下了“文化之研究乃真理之讨论”这样一句掷地有声、颠扑不破、气势磅礴、意蕴精深的至理名言。

胡适在日记中记汤用彤自认只能作小心的求证,不能作大胆的假设。钱穆在《师友杂忆》中记他在北平曾与汤用彤有过交往,并多次清谈。但每当友辈间发生学术上的争论,汤用彤总是在一边沉默不语,并不参与。新中国建立后的历次运动中,多有从旧时代过来的名儒硕学,或迫于时势,或主动趋奉,或诚心改造,乃纷纷删削旧作,改易观点,填充新词。而汤用彤则只是旧着重印,不曾妄加修订。

牛bb文章网欢迎您转载

爱华网

爱华网