现在的疾病模式发生了变化,慢病人数越来越多,这时候要转变思维怎样控制成本,互联网医疗是不是能提供更低成本的服务?

医改的大逻辑是什么?

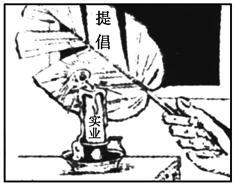

现有的医疗体系一定会发生变化的逻辑在于国家医保正呈现出收不抵支的现象,未来医保必须借助商业健康保险,但商业健康保险要控制费用,就必须改变目前医院医生获得收入的方式,不能靠检查、检验和药品获得收入,医生检测和药品上获得的收入一旦被切断,必须有别的途径来回报医生的劳务价值,提高医生技术服务价格,这个逻辑看起来好象蛮有道理,实际上里面漏洞百出。

收不抵支也有很多矛盾,现在医院跟医保是各执一词,恰恰因为医保的全面,医疗卫生事业近些年才有大发展。未来医保必须借助商业健康险?这显然站不住脚,但商业健康险究竟用不用发展,只要有需求它自然就能发展。过去连基本医疗保险都没有的时候,应该是商业保险发展最好的时候,它发展的比例也不是那么大,所以这个逻辑是站不住的。当然,现在来看,商业健康险近几年的总额是在大幅度增加,但它占整个医疗保险的比重还是显得微不足道,整个基本医疗保险的体量太大。

很多人争议政府主导,又说全面放开,实际上整个医改很复杂,不是简简单单的政府主导还是市场化能够解决的。简单说,首先要考虑投资的体系,也就是钱从哪儿来,是从财政来,还是从保险来,或是个人付费呢?从国际上来说,个人付费只是为了控制道德风险的一种手段,现在个人付费的比例还是比较大,形成了投资的来源。国外成熟的医疗保险体制,或者英国那种体制里,个人付费仅仅是为了防止你过度的不合理的利用,现在我们的国情不是那样,没有那么多钱达到那个目标,因此就产生了很多复杂的结果,钱来了以后很重要的是谁来提供,现在整个体系是一级二级三级医疗机构,还有公共卫生服务体系,其实公共卫生整个占的比例是非常小的,这是不合理的。

我们的制度是不是应该保证医疗、保证健康管理,甚至是很多公共范围呢?从筹资来说,另外一个很重要的是提供者提供什么样的服务。基本医疗服务,很多人说,实际上就是我可负担的,为什么要强调“可负担的医疗服务”,因为有它的经济属性在里面,中间很关键的一个环节就是支付方式,特别是医保的支付方式。有一个更简单的例子可以说明这个作用,好比当年英国人把囚犯运到澳大利亚,开始的时候是按上船人数计算,这时候到澳大利亚,一般是有10%的死亡率,犯人会死掉,因为船舱里的卫生环境很差,犯人吃也吃不好,最多会死掉30%,后来政府就想了各种各样的办法,增加激励,提高标准,还派人上船介入,但没有改善,最后改变了付款方式,以下船人数来作为结算标准,很快死亡率就下降到1%,很多船东开始想办法改善船舱的条件,甚至有的船东还给囚犯配备了医生,这实际上就是支付方式的作用。

我们希望有很多改革,通过这种激励措施让医生提供一个考虑到质量、考虑到效率、考虑到安全以及病人满意度的服务。但因为资源有限,所以能优先提供什么样的服务,就要考虑是不是价钱最低,但这个标准是错的,其实最佳的是考虑它的成本效果。也就是说,要考虑投入和产出之间是不是成正比。更通俗地说,要考虑这个产品或服务是不是有性价比,有了性价比我才购买。

互联网在医改中扮演什么样的角色?

其实国家很关注公平性的问题,要保证低收入人群或者弱势人群能够获得基本的医疗服务,这是医改首先要考虑的。

互联网医疗跟医改的关系,首先是不是能够提高整个医疗服务体系的效率,能不能通过互联网提高效率。互联网是大势所趋,从买单方来说,在思考怎样维持资金平衡的问题,过去的平衡就是算多少人生病,每个人生病国家拿多少钱,可是现在的疾病模式发生了变化,慢病人数越来越多,这时候要转变思维怎样控制成本,互联网医疗是不是能提供更低成本的服务,这又能跟医改逻辑结合起来了。

其次是分级诊疗,按照过去的逻辑,一级二级医疗机构,过去九几年职工医疗改革,其中有一个,发动大家做这个事情,说保险好,可以自由选择医疗机构,已经走了这样一个路,再往回收,实际上是比较困难的。其实现在的高校系统和军队系统还是有一个分诊的机制,并不是没办法做到,而是有很多因素在里面。

很多观念已经变化了,交通、信息,整个的结构都变化了,还要求它从一级二级三级转诊,这不一定,也许将来就在网络上分诊,找到最合适的病人。从这个角度来讲整个医疗体系需要重塑,但现有的方式解决不了,因为支付体系不支持,三级医疗机构、二级医疗机构提供的服务是同样的,但质量不同,而且三级医疗机构的性价比最高,虽然花的绝对值更多,但质量增加的幅度比价格还要高,为什么要去二级医疗机构呢?而且通过这种支付体系,三级医疗机构和二级医疗机构本质上是一种竞争的关系,医保的补偿,资金的流动是跟着病人走的,不是按结果来付费的,所以这是分级诊疗的关系。

最后,互联网医疗至少跟对医生的评价有关系,过去对医生的评价是很少的,因为信息比较少,且受限于看病就医的模式。随着互联网、大数据发展,基于APP,搜集到很多过去根本想象不到的数据在里面,是不是有可能对医生的服务、对他的评价发生变化,会不会将来的医疗按结果付费呢?这个问题可以拭目以待。

互联网医疗是否会重塑整个医疗体系?这个观点乐不乐观,要看怎么界定。医疗服务也不是一成不变,最早是神学主义,后来是患病治病理论、生物医学模式,以及发现疾病不光是生理的问题,也是心理的问题,再提出了第三种:社会心理环境医学模式。现在我们处于这种阶段,我们的很多行为,包括心血管领域的,要对他的行为进行干预,控制致病因素,在健康改善后就会减少医疗支出,健康结果也得到改善。这种健康干预行为,我们的医保是不是可以对它付费呢?美国那些商业健康险公司就自动的为这个东西买单,这实际上是对我们的基本医疗保险提出了一些启示,是不是需要做一些转型。

笔者比较看好互联网医疗,当然互联网医疗会有很多新的问题,因为过去都是面对面的诊疗,比如法律框架,总是滞后于新事物的发展。其实,前面所提到的,都是从卫生经济学的角度,指出互联网医疗能够解决一些问题,但有些问题是解决不了的,比如伦理问题。

哪些问题应该支付,哪些问题不支付?曾经有一个效率换算,把健康货币化,然后折算哪个更有效率,可问题是假如两个不同级患的患者,一个视力不太好,一个腿部行动不便,你能说腿部行动不便重要还是眼睛不好重要?有些问题是回答不了的,所以在整个变化的过程中,实际上是需要政府、需要企业,需要做研究的,以及需要民众共同参与到这个过程中来,一起见证这个新时代的到来。

延伸阅读:首届中国中药材物流大会在京隆重召开温再兴称中药材现代流通体系亟待建立河南为中药材戴二维码“身份证” 为中药普及中药材现代流通体系亟待建立中药“最后一公里”难题 打造中药材数字化平台湖北英山县中药材产业发展的调查与思考 爱华网

爱华网