●人是社会的人,社会是人的社会。人生的意义在于创造新生活,人生乐事在于创造着生活的艺术。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

●在学书中学着做人,从学书中领悟人生。

书法是一种心灵艺术,书法富有人生领悟人生。哲理,充满了艺术辩证法,能丰富人生,书法给了我许许多多的人生感受。

虚实相生

人是社会的人,社会是矛盾的社会,所以人的一生是在矛盾中度过的。乐极生悲,福祸相倚,一件事的两个极端构成了人生诸多玄机。

一位诗人倾其一生精力于诗,最后却在诗的浪漫中投入大海,把生命做了诗的替身。当代著名画家<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />吴冠中先生说:“鹿死于角,獐死于麝,我将死于画乎。”

画家画柳,顺风之柔,画松逆风之韧;画牛顺风而摇曳,画马逆风而奋蹄。书家写横先左而后右,写竖先上而后下。黑与白、轻与重、提与按、徐与疾、生与熟……都是辩证统一,虚实相生。

书与人,画与人,情理相通。有咏柳的文,人要和柳一样,随地可生根。也有咏松的诗,人要做高山之巅的劲松,不畏寒暑,四季长青。既要当老黄牛,埋头苦干,又要做奋蹄马,老骥伏枥,志在千里。做人要有轻有重,处事要有缓有急,处世要能屈能伸,虚虚实实。有时要做聪明人,有时又要做糊涂人,郑板桥说得好:“聪明难,糊涂难,由聪明变糊涂更难。”

人难做,字难写,难就难在虚虚实实难把握,达到虚实相生,难就难在矛盾中寻找“登陆点”,走出自己的阳光道,树立起自己的艺术风帆。

曲线美

中国自古以来,就讲究曲线美。传说这是来自于太极图中的S曲线。曲能生气,也能贮气。曲则有情,曲则生韵。

为人处事,做人做书都要讲究艺术,讲究曲线美。直则易折。作书忌僵直之线,讲求一波三折。折钗股、屋漏痕皆言屈曲之美。所以讲话要娓娓道来,作文要曲尽其衷,老子说:“曲则全,枉则直。”诗经开篇就是“窈窕淑女”,就是曲线美。谈情说爱,直来直去就没有味道,如恋于曲线之中,情才厚,爱才深,味才浓。再说,发脾气骂人当然不是一件好事,如果你骂别人:“你这个蠢猪,这点都不懂”,则对方一定受不了,甚至要和你吵起来,如果你运用曲线技巧,转个弯:“不懂要问,否则我们都会被人家看成是蠢猪一样。”尽管他不高兴,但心里总是能接受得了的。如果你硬是要骂他“蠢猪”,那你就不懂“曲则全”的道理了。

这里不妨讲一个故事,说是汉武帝的奶妈,自以为是皇帝养母,故经常在外仗势犯事,汉武帝就要依法严惩。奶妈只得求东方朔,东方朔对奶妈说:“此非唇舌所争”,意即这件事靠嘴巴讲是没有用的。于是他告诉奶妈“而必望济者,将去时,但当屡顾帝,慎勿言此,或可万一冀耳!”你要我帮忙,就要等皇帝下命令要办你,你被拉下去的时候,什么也不要说,但要走两步,便回头看看皇帝,走两步,又回头看看皇帝,你什么都不要说,“或可万一冀耳!”或者还有万分之一的希望。当皇帝下令拉下奶妈时,“乳母既至”,奶妈照做了。东方朔站在旁边骂道:“汝痴耳!帝今已长,岂复赖汝哺活耶,”你这老太婆神经啦 ,皇帝已经长大了,还要吃奶吗?你快滚吧!东方朔这么一说,“帝凄然,即敕免罪”,皇帝听了很难过,自省,结果将奶妈放了。这就是东方朔运用“曲而全”的艺术。救了汉武帝奶妈的命,也免汉武帝后来的内疚。

所以善于言词的人,讲话只要有此一转就圆满了。既能达到批评教育人的目的,又不伤感情和气。

发脾气、骂人,是一种无能的表现。人是有感情的,人是通道理的,人和人的关系是讲道理的关系,既然有理可以讲得清,就用不着骂人和发脾气了,还能以免伤身。直来直去,往往是行不通的。这和写字是一样的,“无往不复,无垂不收”,不能老是横和竖,不用“使转”。当然“使转”过了头,字中尽是些圈圈眼眼,就太俗了,人也就变得滑头滑脑了。

曲直之间,“运用之妙,存乎一心”。

中和美

书法在笔法上,讲求“藏头护尾,力在字中”,做人就要“刚柔共济”;笔法上要“入木三分,力透纸背”,做人要脚踏实地,一步一个脚印;用笔上要“藏露互见,方圆并备”,做人要能上能下,能屈能伸;结字上,讲求“重心平稳”,做人就要稳重,不要轻浮;结字要“点画呼应,顾盼有情”,做人要讲信任,和睦相处。我常讲:“同志信,夫妻情,家庭和”;章法上讲求“计白当黑”,“虚实相生”,“阴阳调和”……这些都体现着中国传统的审美观——“中和美”,体现着中国传统的道德观——“和为贵”。

“中和之道”,字如此,人也如此。

谦虚谨慎是我们中国人的美德。“谦受益,满招损。”做人要谦虚,但谦虚过了头就变成了骄傲。就是说,做什么事情不能过头,要适可而止。什么事一过了头,就会适得其反,“弓满则斩,月满则缺。”喝酒,欠一杯就好,多一杯,就会丑态毕露。老年人吃东西,就只能吃九成饱,过饱和就要出麻烦。年轻人谈恋爱,也要讲究点艺术和哲学,凡是你最可爱的,就是爱得死去活来,往往爱不到,即使能卿卿我我,又能有多久?

好事怎能长久?财富如何保往?权力怎样维持?就要做到“不欲盈”,不要过份,不要过头。孔子云:“过犹不及。”孔子特别强调做事的分寸,“过”和“不及”都要尽力避免。

“此情可待成追忆,只是当时已惘然”,名利如此,权势也如此。就是一个家庭,夫妻之间,要留一点缺陷,才会感到美。《红楼梦》中的憾事多,才说它是美的,如一件极美的装饰品,若上面有一点缺陷,你总是感到很痛心,若它完好无缺摆在那里,只是看看而已,你绝不会痛心。人们觉得心痛这才有价值,才有意味!

做人,整天唯唯诺诺,没点朝气,不好;整天风风火火,全身长剌,也不好。邻居、亲家,一定要和睦相处,如果亲密得无间了,定会出漏子。总之要既谦恭有节,又不亢不卑;即个性鲜明,又不乏火气,方为全人。可惜人无全人。

“中和美”,既熟又生,既巧又拙,虚实相生,做书做人,难啊!

平淡本色

孙过庭在《书谱》中说:“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。”这段精辟的论述,不仅揭示了学书的哲理,而且还讲出了人生道理。“唯大英雄能本色,是真名士自风流。”所谓大英雄,其本色就是平淡,例如宋代名臣赵忭,退出官位后,回到家里,写了首诗:“腰佩黄金已退藏,个中消息也寻常,世人欲识高斋老,只是柯村赵四郎。”一生风云,其实很平常,退掉“黄金印”,就是一个普通的赵老四,就是那么平淡,那么平凡。所以一个最了不起的人,就是最平凡的人。他就是历史上的赵清献公,他把一生都奉献给了国家,而一生清正,要做到这一点是很难的。毛泽东主席说过,一个人做一件好事并不难,难的是一辈子做好事,不做坏事。字就要耐看,百看不厌,人就要经得起历史的考验、时间的考验、风浪的颠簸。

人们喜欢用“百尺竿头,更进一步”去鼓励别人。我们想一想,一根一百尺高的竿子,当你爬到了顶点,还要你进一步。那进一步不又掉下来了吗?所以这句话就是勉励人,要由崇高归于平淡,“极高明而道中庸”。

一个人和一幅字一样,险绝已经做到了,还要复归平正。这里复归的“平正”,并不是倒退到前面所讲的“平正”,而是指达到高级阶段以后的平正,是险绝中的“平正”,“通会”之后的“平正”。一个人不要迷于帝乡厚禄,迷于绚烂,字不要过于巧,巧过了头就俗,字要求变,但不能求怪,书也好,人也好,不必“锦上添花”,要平淡,要自然,做书做人,贵在自然,不怪。人和艺术要达到这种地步的确不是一件容易的事。这里讲一个民间相传的笑话。说的是一个老童生,考状元,老考不中,步入中年了。一次和儿子同科应考。一天儿子看榜回来,高兴地敲门大叫:“爸爸,我考取了!我考取了!”这时老子是在关门洗澡,便在房内大斥道:“考取了,有什么了不起,有什么大惊大喜的,这样沉不住气,大吼什么。”儿子又轻声轻语告诉老子:“爸爸,你也考取了。”老子听了,高兴极了,惊喜若狂,一冲而出,大声呵斥儿子:“你为什么不早说?”儿子一惊:“爸爸,你怎么不穿裤子?”要做到“宠辱不惊”,难啊!

北京师大教授、著名书法大家启功先生曾撰联:“立身苦被浮名累,涉世无如本色难。”一个人成名了,当官了,不要“得意忘形”。一个人失意了,也不要自卑,不要“失意忘形”。孟子讲得好:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”一个人得意也好,失意也好,宠辱不惊,去留无意,总是那个样子,这是最高境界的修养。

书,可清心也

我曾在《青少年书法报》看到一篇“书法艺术的异化”文章,举了古今不少例子,结论是“历来书家”,“必为官家”。固然不全是如此,如怀素、智永等人好似没当过官,而是做了一辈子和尚,更主要的是我们要历史地看问题,辩证地看问题。

中国历史上,可说是文史不分、文哲不分、文政不分,大多的政治家都是文学家,就连老粗皇帝汉高祖也能吟唱“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡”这样的诗句。能成为书法家的,大都是文学家、政治家,这必然书家就是“官家”。

科举制度的实行,讲文、讲书,致使要去考官的人,其中许多都能写得一手好字,这也必须使书家成为“官家”,写不好字,也就成不了“官家”。

搞政治工作、社会工作的人,社会交往既多又广,人与人打交道,必然产生矛盾也多,造成的烦恼也多,记得《增广贤文》上有句话:“识人多处是非多”,西方人将烦恼付诸于宗教。中国人用诗、用书化解烦恼。而诗、书都富于感情,诗的修养也就是艺术修养,历代为政的人大都有诗、书的修养。不论文官、武官在朝中遇有烦恼,退朝回到家中,拿起笔,字一写,诗一诵,胸中烦闷就发泄了。在这一点上,我看许多书家都有如此体会,书,可清心也。

生活的艺术

一个人从娘肚子里降生到这个极其美妙、极其复杂的世界上,就开始了人生生活。相对于自然界来说,人生如梦,人生只是一瞬间,太短暂了。“记得少年骑竹马,来看又是白头翁。”在这一生中,如何活得快乐点,要讲究点生活艺术。

人之所以是人,不仅是因为他是由细胞组成的,是世界上的存在物,而主要是因为人有思维、会说话、能劳动。除了生理上的需要,诸如吃、穿、住、生儿育女等等之外,还要有精神上的需要。人总要有点精神,人没有精神支柱,没有精神寄托是很痛苦的。要得到精神生活的需要,就必须有文化修养、文学修养、艺术修养、精神修养。没有文化的人在精神上往往是空虚的,他找不到人生的意义,找不到人生的价值,总是感到生活的寂寞,有的就走上了宗教的路子,甚至去当了和尚、尼姑。

中国自古以来,许多人就用文学、艺术来调剂生活,充实生活,使人生充满乐趣。读书人、艺术家,一天到晚总是忙个不停的,一生忙个不停。因为学养是永无止境的。如写毛笔字,一辈子也毕不了业,要说哪个人的字写得好,达到了绝境,谁也评断不了。而且有些人的字写得好,也不一定就能成为书法家,只能说是他的字写得好。而有些人的字写得并不那么好,可评论起字来是一套套的。写字是如此,诗词又何不是如此呢?文学、艺术都是一个无底洞,永远也追求不到顶点。

现在退休的老人越来越多,如何愉快地渡过晚年呢?整天埋在麻将里是没有什么好处的,既不利于精神,也不利于身体。中国几千年以来,许多老人总是写写字,或是作作诗、填填词,这样一来,好像就有忙不完的事,这是他们心理上支持着这样做的。人总是要死的,只有“死”,对任何人是绝对的公平,人一死,身躯不存在了,所以总希望留点精神上的东西给人间作个纪念,诸如诗词、书画、文学作品之类,让之流传下去,这是没有时间限制的,人死了,精神永在。这样他们生活得很充实,很快乐,始终充满着希望和进取之心。以我自己来说,也已近古稀,一爱上了书法,就无休无止地追求着他,社会交往也多了,所以我总感到有事做,不空虚,生活很充实。我是工薪阶层,有饭吃,有衣穿,没有什么钱,所以,我是穷快乐。

书亦醉人何必酒;

墨能香我不须花。

书,年轻了我。

我发现有些人,其中包括一些中青年,似乎除了钱以外,世界上就没有什么可追求的东西了,他们一般精神很落寞,究其原因就是缺乏精神上的修养。

没有精神修养的人,即使是百万富翁,我说他也是最穷的,穷得一点精神都没有。

名和利

相传乾隆皇帝游江南,站在江苏的金山寺,看见长江中有许多船只来来往往。他问金山寺一个老和尚:“你在这里住了多少年了?”老和尚不知他是皇帝,随口回答:“住了几十年了。”乾隆皇帝又问:“几十年来看见每天来往的有多少只船?”老和尚说:“只看到两只船。”皇帝感到奇怪:“现在江中就有这么多船,你为什么几十年来只看到两只船?”老和尚回答说:“人生只有两只船,一只是名,一只是利。”乾隆皇帝听了很高兴,认为这个和尚了不起。

一个婴儿哇哇落地,就要吃奶,他就是为了利,为了要活着。我看世界上没有哪个人不为名利。一个国家的领导人,是为了全国人民的名和利;一个单位的头,是为了集体的名和利;一个人是为自己的名利;打广告、撒名片,都是为了名和利。

一个人做任何事,其目的也是为了名和利。对人们有利,人们才会去作,去追求,无论是东方和西方,任何一种文化,一种艺术都是以求利为原则,如果不是为了名和利,你去做他干什么?例如我们进行书法学习,进行书法创作,如果没有利,那么你劳那么大的神去干什么呢?书法的利就是使人得到美的享受,叫做“饱眼福”,受到情操的陶冶,起到教育人,鼓舞人的作用,自己也在其中受利,传情、清心、消愁、解闷、调剂神情,延年益寿,还可使人成名成家等等,这不是为了名和利吗!

利和名,名和利又是分不开的,名中有利,利中有名。我在一次听气功课时,一位气功师说,气功的最高境结是“无我”,我说,只能是“忘我”。“无我”是不可能的,也是不现实的,不是为了健身、修性、养神等等这些利,那你去练气功干什么?那些去当和尚、尼姑的、修道的,也是为了个人的利,修道的人,看起来似乎与世无争,实际上修道的人,是最讲究自利的人,他抛弃世间一切而不顾去修道,修道是为了自己成仙、升天,这不是自利又是什么呢?!

名和利,人人有之,事事有之,关键在于把握好分寸,为多数人的名和利是可敬的!用自己的智慧和劳动而获得的应该得到的名和利是可喜可贺的!损人利己,损公利己是可卑的!我们学习书法,研究书法,为了弘扬祖国传统文化艺术,为了教育人,鼓舞人是可尊的,不顾大体为了自己谋私利是可恶的!

人生是短暂的,对于名和利没有必要去斤斤计较,生不带来,死不带去。清朝书法家何绍基,在省府当了一名小官,他的侄儿在家与邻居争地基,修书于他,请当官的叔叔帮他打官司。何绍基当即回了一信,即一首诗:“今接家书只为墙,让人三尺又何妨。万里长城今犹在,不见当年秦始皇。”做人,在坚持原则的前提下,要讲究“退让”,“路留一步,味让三分”。写字,在遵守规范的前提下,要注意“就让”,否则都要扯皮打架。

人生乐事

书艺千古事,仕途一时红。

当一个人选择了某种人生哲学之时,总会自觉或不自觉地寄情于其中。如果你选择了书道,书将陪伴你的人生。

书法是艺术,艺术就美,美的东西总是使人产生一种赏心悦目的快感,正如车尔尼雪夫斯基说的:“美的事物在我们心中唤起的感觉,类似我们当着亲爱的人面前时洋溢于我们心中的那种愉悦。我们无私的爱美,我们欣赏他,喜欢他,如同喜欢我们亲爱的人一样。”的确是这样,当你一头扎进了这书法艺术的海洋之中,你会像在热恋中对待你的情人一样,迷恋他,时时刻刻想着他,舍不得离开他。

每逢喜事当你高兴的时候,书法会给你助兴,“粉壁长廊数十间,兴来小豁胸中气,忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字。”心融意畅,莫可名言。

当你遇到不高兴的事情时,你一拿起笔,心中就只有黑白世界了,什么忧愁苦闷一概烟消云散了。

当你感到寂寞无聊的时候,你一泼墨挥毫,就感到生活充满着欢乐,人生是幸福的。

当你工作繁忙,感到劳累疲惫时,你忙里偷闲写几个字,精神为之一振,疲劳不辞而别了。

每当节日来临,一幅幅春联、婚庆喜联从你笔下涌出来时,你将是何等兴奋!

每当你的朋友向你索取书法,将你的佳作送到朋友手中时,你将是何等得意!

你将自作的诗文书写成对联、或中堂、或横披悬挂在客厅、卧室,自我欣赏,自我陶醉,其乐无穷。

一个人在平时总是怕这怕那,怕老板炒尤鱼,怕生意失机失本,怕小孩不听话,怕老婆有外遇,钱多怕人谋,无钱怕人辱,有权怕失掉,无权怕人欺,……几乎是在“怕”中度日,但当你泼墨挥毫时,什么也不怕了,进入了一种真正的自由世界。

按科学观点,一个人正常寿命在一百五十岁以上,可为什么又达不到这种寿命呢?据我观察认为:短命的人主要不是什么营养不良,工作太累,等等,而往往是因为思想不开朗,老是忧心忡忡,“怕”得太多,郁闷不解,心情不畅,气不顺,神不正而导致的。书法艺术就是清心丸,化忧剂,长寿丹。

关于书法与人生,我在《学习书法对人生的意义》、《字如其人新说》等文中也谈及了,总之作书做人密切相关,叫你留着青白在人间。

笔墨精良人生乐事,气质变化学问深时。

书法,的的确确是人生的乐事!

巧与拙

做书有“巧拙”,做人有“愚智”,如何才能达到巧拙的辩证统一?如果处理得好,字,则可成为“形拙神巧”的不朽名作;人,则可成为“大智若愚”的名人。

傅青主云:“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排,足以回临池既倒之狂阔矣。”“写字无奇巧,只有正拙。正极奇生,归于大巧若拙已矣。”书法艺术中的“正拙”,可阐释为“风韵正,天真全”,其核心就是讲究自然美。“正拙”的反面就是“雕琢”、“修饰”,进而言之“媚”即作态,涂脂抹粉巧妆“西施”美女。黄山谷论书云:“凡书要拙多于巧,近世少年作字,如新妇子妆梳,百神点缀,终无烈妇态也。”浓妆厚抹刻意雕饰,只能是“弄巧反拙”。书法艺术中的“拙”是用笔厚重,线条苍劲,结体古补;书法艺术中的“巧”是用笔熟练,布白巧妙。“拙”是追求艺术高境界的手段,“巧”是书家追求的目的。归根到底,“宁拙毋巧”最终还是为了“巧”。但拙之又拙,拙过了头,毫无生气,书必死矣;而巧中又巧……,不师古法,任笔为体,随墨成形,无巧可言。只有“拙中生巧”,“藏巧于拙”,“形拙神巧”,才是书法艺术中“宁拙毋巧”的真谛。

做书是这样,做人亦然。人都希望自己成为一个有才智的聪明人,不愿做一个笨拙的愚人。这是人之常情。可是在现实生活中,往往那些聪明乖巧的人成了愚人,而一些看来笨拙的人却成了智者、名人。

老子曾说:“大巧若拙”。古希腊哲学家苏格拉底有句名言:“我知道,我什么也不知道。”苏东坡说:“大勇若怯,大智若愚。”日本的学者、禅师铃木说:“我并非一个学者,只是一个对于一般人类文化的发展深感兴趣的门外汉。”我国著名语言学家夏承焘说:“笨字从本,笨是我治学的本钱。一部《十三经》我是一卷一卷地背。”“京剧天皇”梅兰芳说过:“我是一个拙劣的学艺人,没有充分的天才,全凭苦学。”被誉为“古今完人”的曾国藩正是自守愚拙才成为一代名人。

相反,越是“半瓶子醋”,越是骄狂诈妄,自以为聪明的人,结果反被聪明误。广西玉林原市委书记李乘龙,这位惯于“作重要指示”的人,振振有词的高论:“我不收,他们照样会把钱送给别人。人家收,我不收,那我李乘龙不就成了笨蛋!”这并非李大官人一个人的心态,大大小小、明明暗暗的李乘龙被“贪”字糊住了心智,变成了愚者。

真正的智者是善于守拙的。也唯有守拙者才能在这花花世界上避开陷阱顺利度过人生。

字如其人

刘熙载说:“书,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”姜夔说:“点者,字之眉目,全借顾盼精神,有向有背……所贵长短合宜,结束坚实。撇捺者,字之手足,伸缩异度,变化多端,要如鱼翼鸟翅,有翩翩自由之状。弯钩挑剔者,字之步履,欲其深实。”这形象地说明了字如其人。形如人,字讲结体,人讲身材体格;貌如人,字讲墨色,人讲皮肤水色;势如人,字论力度,人论体力;品如人,书讲书品,人讲人品;情如人,“艺术就是感情”;神如人,书讲风神,人讲精神。

古人说:“书品即人品,”书品与人品虽没有必然的联系,人品高尚的人不一定就能写出上乘之作,品德低劣的人就写不出好字来。但两者关系密不可分。

首先,从品性角度来看,不论其人道德品质是好是坏,但什么样品性的人就会写出什么样品性的字,这点是无疑的。流畅的书写反映出随和与机灵的性格;生硬的书写则表达出富有进取心和泼辣的风格;断续的书写说明直观感觉能力好;爱写草书则表明逻辑思维能力强;字里行间,间隔距离大,则意为害羞或性格孤僻;笔锋上斜表现出感情奔放;笔锋下斜则为消沉和压抑的象征。王羲之的行书,清风出袖,明月入怀,遒劲媚逸,萧散平和;颜真卿之书,雄劲独出,格力无纵;柳公权的字,筋张骨露,险中生态;赵孟頫的字,书技极熟,圆滑灵活,骨力不足;毛泽东主席的字,锋芒毕露,表现出他的“与天斗其乐无穷,与地斗其乐无穷,与人斗其乐无穷”的品性;周恩来总理的字,处处藏锋,与他清风明月,真诚忠义的高尚品性一脉相承。看到毛泽东、周恩来这两位伟人的书,似乎书就是人,人就是书。

其次,从其价值观念来看,立身清廉的王羲之,为人公正的王献之,论议持正的虞世南,风毅雄特的颜鲁公,秉性刚强的柳公权,爱国名将岳飞等等,都是人品高尚,为后人所学的书法家,他们的墨迹也都刻石留芳,永垂千古,成为无价之宝。相反,北宋蔡京,书法造诣不错,亲书石碑,颁立天下,名噪一时,还排为北宋四大书家之一。这个人和林彪一样,宋徽宗时他任太师,排斥异已,遍布党戚,诬害贤良,压害百姓,金兵入侵时,率全家南逃,死于途中,为后世所恶。于是后人将蔡京从四大家中取消,换上了蔡襄,石碑也为人民粉碎。还有明代张瑞图也写得一手好字,其人品可恶,书法也为后人所斥。汪精卫的字很秀丽,他成了汉奸后,人们一看到他的字,就说:“这是汉奸的字”,书与人同臭。还有秦桧也是能书,字体柔媚,可人们一看到岳飞的“还我河山”,就令人望而起敬,而秦桧无一字传世。这正反的事实足可说明书法的价值与人品是切切相关的。就是说,人品不正的人,风格低下的人,字写得最好也是没有价值的。蔡京、秦桧、汪精卫等人在书法上没有任何作品流传后世,也没有谁家谁个去悬挂他们的书作来欣赏,更说不上后人去学习他们的书法了。江西省原副省长、贪官胡长清字也写得好,在南昌写了许多招牌,人处死后,他的招牌也都被挫掉了,字与人一起沉亡。

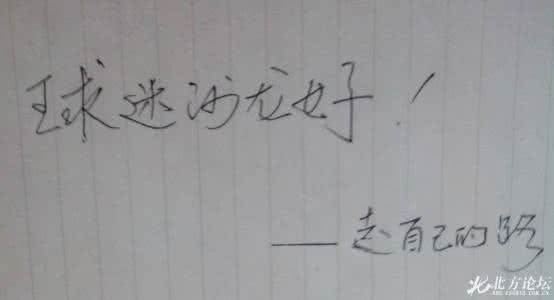

写自己的字,走自己的路

赵孟頫练字,常常睡在床上在他老婆背上用手指画来画去,一次把老婆弄醒了,她说:“你老是画王羲之的字,画得再好还是王羲之的字,为什么不写你自己的赵字?”赵孟頫听了非常兴奋,立即起床开始练自己的赵字。因为如此,才有赵体的碑帖流传后世。

二000年中央电视台举办的“第九届步步高杯歌手大赛”,一位评委讲了这么一席话:“不少歌手是学彭丽媛的,一听就是彭丽媛的味道,不是他自己的味道。学彭丽媛当然可以,但要唱出自己的味道来。譬如,听郭兰英、关牧村、郭颂、胡松华的歌,一听就知道是谁唱的歌。”

我教了一些学书法的学生,我再三强调,只能按我教给的方法去练字,千万不要学我的字。我不记得是哪位书家讲了这么一句话:“学书,顺我者亡,逆我者昌”。很有道理,学王羲之学得再像,可达到以假乱真的程度,结果还是王羲之,而不是你自己的字,这就是“顺我者亡”。临摹法贴,学习他人,只是一种手段,目的是博取众长,化归己有,写出自己的字。不跟着别人后面爬行,就是“逆我者昌”。记得陈永贵讲过:“嚼别人嚼过的馍馍是没有味道的。”书法的“味”,唱歌的“味”,是靠自己创造出来的。创作出“味”,一定要掌握“法”。无“法”就无法创造出“味”。“趣味”“趣味”,有“趣”才有“味”,有“味”才出“趣”。有人问我:什么样的字好?我说,有“趣”有“味”的字就好,越看越有“趣”,越看越有“味”的字就更好。

写字如修行,道由心悟,不可外求,认定灵光处,一直朝前走,不要左顾右盼,就能写出自己的风貌。

写字,要写自己的字;唱歌,要唱自己的歌。同样,走路要走自己的路,走自己的人生之路。

不要去羡慕别人潇洒、漂亮。你有你的风度,你有你的魅力。你以你的个性决定了你有别于他人而成为自己。笑也好,哭也罢,虽然笑之态哭之容没有别人那样好看,但只要不矫揉造作,只要不虚情假意,一样的动人一样的美。

不要把眼光投向那挥金如土、灯红酒绿的生活。虽是粗茶淡饭,倒也爽口和胃;虽是清静朴素,倒也心旷神怡;虽没卿卿我我,倒也相亲相爱。生活的美好本来就具有你的那一份。没有必要去羡慕别人,更不能轻视自己,吃自己的饭,穿自己的衣,过自己的日子。

人生是会有憾事的,有憾事才有追求。我们虽不能成为伟人,成为英雄,但我们可以以独特的生活与生命意识,去干属于自己的事业,去追求属于自己的幸福,同样会活出自己的个性与风采来,同样能品尝自己的人生滋味。

兴来一画不可收,有法无拘竞自由。

我写我书心所好,修行入道撒风流。

爱华网

爱华网