由于清明节是根据节气而定的,故清明是少数与西历大致吻合的中国传统节日。清明为台湾、大陆、香港等地唯一根据节气而定的休假日,在澳门则还有冬至。

在古代,清明还不如寒食节(现在已和清明合并为同一日)重要。寒食节主要节俗为禁火、不许生火煮食,只能吃已备好的熟食、冷食,故有此名。由于日期接近,宋代之后,寒食扫墓之俗渐移到清明之中。清明节由一个单纯的农业节气提升为重要的大节日,但寒食的习俗却有若干以变形的方式传承下来了,并保存于清明节中。南台湾部分地方、韩国仍举行寒食节。踏青春游、荡秋千等习俗只在清明时举行。

清明节的起源,据传始于古代帝王将相“墓祭”之礼,后来民间亦相仿效,于此日祭祖扫墓,历代沿袭而成为中华民族一种固定的风俗。由于中国广大地区有在清明节之日进行扫墓、祭祖、郊游的习俗,逐渐演变为华人以扫墓、祭拜等形式纪念祖先的一个中国传统节日,在仲春与暮春之交,一般为冬至之后106天,寒食节的后一天。扫墓活动在节前后可延续十天至半个月左右。

清明节的习俗在中国南方和北方地区的规模、方式不尽相同。民间还有插戴柳枝、放风筝、取薪火、画蛋、斗鸡、荡秋千等活动。此习俗也流行于白族、苗族、蒙古族、纳西族等少数民族。在越南、韩国、琉球等地,清明节也是重要的节日。

河北:在冀北的扫墓,讲究“早清明,晚十一(农历寒衣节)”。上坟烧纸钱,在清明前一个礼拜就开始了,而清明当天已很少有人去扫墓了。冀南地区则选择在清明节的前一天寒食节扫墓。

北京[编辑]燕京大觉寺中的玉兰花会于每年的清明前后绽放,持续到谷雨,因此 大觉寺玉兰是北京春天踏青的胜景。

上海:清明节的主要活动是扫墓、踏青,每年清明前后祭扫出行人次近千万。由于改革开放推动公墓化的兴盛,而相关选址以外省的苏州、嘉兴等地为主。因此前往上述区域的人次达到一百余万之多,从而在清明前后数天往往会造成出省交通的拥挤。此外,青团是江南地区的清明时令点心。其主体由糯米粉制成,经青艾(草头汁)调和而呈绿色糕团,一般为豆沙馅或芝麻馅。食用时保留了寒食的习惯。对上海人而言,青团是清明祭祖时必不可少的供品。

福建:闽南并不一定在清明节扫墓,扫墓日期一般有两种,泉州习俗是在清明节前后几天,漳州则有部分人士会选在三月初三的上巳节附近扫墓,客家人则通常在春节之后。扫墓也不执著于哪一个特定的日子,因须宗族亲戚共赴祭扫,所以在清明或上巳前后半个月内,都是正常情况。

方式是,先徒手礼拜,告知守坟的土地神与先人要开始扫墓了,清理坟墓环境,翦除杂草乱木,甚或修补墓园,如梁柱、墓碑裂缝,完成后,先祭拜土地神,然后祭祖。祭拜完后在坟墓上,用小石头压上“墓纸”,代表已经将坟墓修缮完毕。清明节当天一般是不煮食物,只吃冷的润饼,这是源于寒食节的习俗。

闽南习俗,通常扫墓除了线香、蜡烛、纸钱、烧酒之外,是不设供品的。如果设置了牲礼、粿饼等供品,则称为“培墓”。“培墓”一次,必须要一连三年都“培墓”,通常是新坟、新葬、捡骨或家族成员荣登金榜(考取知名大学、公务员等)或结婚生子,才会“培墓”。少数闽南人会准备水果、白煮蛋、茶与香烟等供品祭拜,祭拜时口吟“果子不是礼,有扫无祭”,以表明此并非“培墓”,也可规避一培三年的规定。

四川:都江堰放水节祭祀大典,祭祀李冰父子清明会(二王庙庙会)(成都都江堰)。

香港[:清明是香港的重要节日,香港人会到祖先坟前,烧香烛、焚冥镪,祭物多为鲜花、水果、烧猪或白切鸡。港人时常为避免人多挤迫,习惯提早数星期拜山,并不一定恪守清明当日扫墓祭祖的传统。

早在港英时期,粤、港边界纵然自从国共内战结束,中共执政之后守护深严,但每逢清明,位处粤、港边界的沙头角禁区多会有限度地开放,让人到沙岭坟场拜祭;1950年至1970年代中前期,中国仍未实施改革开放政策,不少人亦会在清明节,以祭祖为理由回乡,人人身穿多层衣服,携带异常大量的日用品,用以接济广东的乡间亲友,粤港火车票亦会出现抢购潮和抄黄牛票的情况。

近数十年,香港人为先人清除坟前杂草时,不少人相信“火烧旺地”的风水说法,放火烧杂草,结果引发多宗严重山林大火,备受社会关注。2007年更有团体要发动“清明无山火誓师大会”,呼吁市民勿再放火除杂草。[1]

台湾:台湾人口中有六成以上为闽南后裔,故大部分人扫墓习俗与闽南相同。另外,民众由于不同的祖籍与族群(福建泉州闽南人、漳州闽南人、客家人、外省人等),扫墓日期迥异,民众并不一定会在这一天扫墓(例如客家人春节开始即可扫墓,不少漳州人则流行在上巳节扫墓。)早在1935年起,民国政府就明定清明节为民族扫墓节,并不放假。1975年4月5日蒋中正过世,政府将“清明节”订为国定假日“民族扫墓节”放假一天。此后,愈来愈多宗族依其祖俗、并顾虑到现代假期的配合,而选在清明节齐聚祭祀。在清明节这一天扫墓、祭祖,遂在台湾成为重要而普遍的文化习俗之一。台湾民间清明节扫墓可分成两种仪式,“挂纸”及“培墓”。“挂纸”时,先要将生长在祖先坟墓上的野草,用锄头或镰刀整理清除,再用小石头或砖块将墓纸压在坟上,表示这个坟是有后嗣的,否则很容易被人误以为是无主的孤坟,而受到破坏。“培墓”也就是“扫墓”,又叫墓祭、祭扫或上坟,就是修墓与祭拜。

琉球:琉球人会在清明节祭祖扫墓,拜祭完毕后家族会在祖先墓前一起分享祭祖的食物,如豚肉料理、糖果、水果等。

马来西亚:清明是马来西亚华人最为关注的节日之一,仅次于农历新年,很多在外打工的游子都会回乡按照传统上山扫墓。清明节在马来西亚并不是公共假日,所以当地华人都会提早一两个星期的周末假日上山扫墓,清明正日前的周末人潮最为拥挤。当地华人通常会出动全家人,两三辆车载着祭品到义山、公冢或灵骨塔去。一般上他们会先祭拜大伯公(或称后土,福德正神)。之后把坟墓上的杂草除去、打扫干净,再为褪色的墓碑文字补上漆,然后奉上三牲,水果、糕点和茶酒,烧香点蜡烛,再依照辈分依序上香跪拜,在墓碑上压上墓纸,最后焚烧纸钱、纸扎祭品。马来西亚华人的墓碑碑文都会完整交代阴宅主人的姓名、祖籍(例:福建、广东、信宜、琼州、漳州、泉州、安溪、泉安、潮州等)、身份、子孙、安葬日期,墓碑的高和宽、字体的尺寸大小,也受到传统信仰以丁兰尺订吉凶的限制。

新加坡:东南亚地区拥有独特的宗乡会馆文化,其形成与华侨的清明节祭祖传统密切相关。正是为了处理同胞的身后事,早年闯荡南洋的华人共同凑钱置地,建“义山”(免费公墓),盖大伯公(土地神)庙,以实现共同的祭祖愿望,由此逐渐形成对东南亚华人社群起到重要凝聚作用的宗乡会馆文化。不过,在华人约占总人口75%的新加坡,由于土地资源有限,政府自1960年代起采取了移风易俗的措施,倡导华人改土葬为火葬,并在郊区建造了大型骨灰瓮安置所,市区内的坟场因此渐渐消失。如今在新加坡,若要土葬,买一处政府提供的坟地约需坡币六七千元(坡币1元约合0.8美元),不仅费用高昂,而且使用期只有15年。新加坡华人至今仍按照传统仪式扫墓,多半为闽南仪式。每逢清明时节,新加坡华人多会举家出行,亲戚朋友相邀同往,坐满一、两辆小货车浩浩荡荡去扫墓,大多先祭祀土地神。然后在亲人墓前摆上酒食、果品和鲜花,燃起香烛,压上墓纸,再将纸钱焚化,磕头行礼,最后当场将酒食、肉、果吃完回家,一般会准备五牲祭拜祖先,当中少不了蛤、螃蟹、鸡、鸭等。祭拜完毕便当场剥蛤吃,然后把蛤壳丢在坟前,表示子孙已来扫过墓。回中国寻宗认祖、祭拜先人,则是近一二十年新加坡华人兴起的潮流。在清明节前,祖籍海南的新加坡华人见面时往往会用家乡话互相询问:“回屋(家乡)做清明不?”

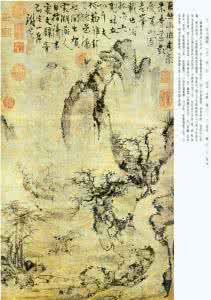

元,佚名 《春山图》

爱华网

爱华网