(一)文化情境里的秋韵

(二)我言秋日胜春朝

(三)秋思

(四)秋声:秋叶、秋雨、秋风、秋蝉、秋雁

(五)秋山

(六)秋水

(七)秋月

(八)秋菊

(九)秋色

(4)秋蝉

蝉声响亮而高远,古往今来,那知了知了的鸣唱,虽然在秋声中只剩下尾音,但亦曾使情感丰富而细腻的诗人们写下了诸多优美动人的诗篇。秋蝉又叫寒蝉,还有叫暮蝉、蝉鸣、蝉泣等名字,也就是深秋生命终期的哀蝉,让人产生愁绪、伤感的景物(意象)。唐朝姚合《闻蝉寄贾岛》就说:“秋来吟更苦,半咽半随风”,同时代的雍裕之亦有同感“一声清溽暑,几处促流身。志士心偏苦,初闻独泫然”。

王国维在《人间词话》有云:“蝉本无知,然许多诗人却闻蝉而愁,只因为诗人自己心中有愁,以我观物,故物皆著我之色彩”。唐朝卢仝《新蝉》有云:”泉溜潜幽咽,琴鸣乍往还。长风剪不断,还在树枝间”。宋朝朱熹亦云:”高蝉多远韵,茂树有余音”。但王籍《入若耶溪》却认为:“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”。宋代诗人杨万里在《听蝉》有自知之明:“蝉声无一添烦恼,自是愁人在断肠”。

唐朝的白居易常常喜欢在立秋日蝉声里,惦念远方的朋友

“故人千万里,新蝉两三声”这是在怀念元稹;”一与故人别,再见新蝉鸣”这是想起了刘禹锡。“蝉迎节又换,雁送书未回。君位日宠重,我年日催颓。无因风月下,一共平生杯。”是咏怀寄汴州节度使李二十尚书,而自己亦有《立秋日登乐游原》:”独行独语曲江头,回马迟迟上乐游。萧飒凉风与衰,谁教同会一时秋”,想起自己的年华一日日老去,却只能眼睁睁看着李二十升官得志“忙”得连朋友的信都不回了,相形之下,更增添了白居易失意的惆怅。

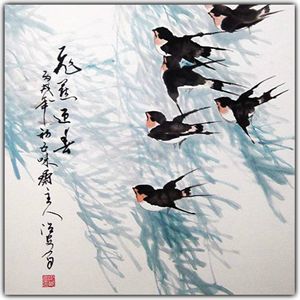

(5)秋雁

每到秋天,北方的严寒气候不再适合大雁生存,便会飞往温暖的南方,常令到游子思乡。在长途飞行中,雁群的队伍组织得十分严密,它们常常排成人字形或一字形,它们一边飞着,还不断发出嘎嘎的叫声,大雁的这种叫声起到互相照顾、呼唤、起飞和停歇等的信号作用。这南北迁徙的候鸟,因时节变换而迁动,从不爽期,至秋而南翔,故言‘雁之信”,这景象亦把秋天称为”雁天“。

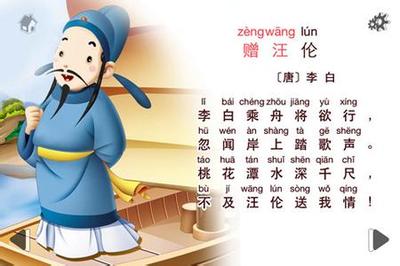

著名的有唐朝杜甫的《月夜忆舍弟》:”戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。有弟皆分散,无家问死生。寄书长不达,况乃未休兵“。

题目是“月夜”但作者却不从月夜写起,而是首先描绘了一幅边塞秋天的图景“戍鼓断人行,边秋一雁声。”路断行人,写出所见;戍鼓雁声,写出所闻。耳目所及皆是一片凄凉景象。沉重单调的更鼓和天边孤雁的叫声不仅没有带来一丝活气,反而使本来就荒凉不堪的边塞显得更加冷落沉寂。用今天白话传述诗是说:戍楼上的更鼓声隔断了人们的来往,边塞的秋天里,有一只孤雁正在鸣叫。从今夜就开始进入了白露节气,月亮还是故乡的最明亮。但兄弟却却分散各处,没有家无法探问生死。寄往洛阳城的家书常常不能送到,何况战乱频繁还没有停止。

而李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》更是绝唱;”长风万里送秋雁,对此可以酣高楼,弃我去者,昨日之日不可留; 乱我心者,今日之日多烦忧。长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览明月。抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。人生在世不称意,明朝散发弄扁舟“。

原诗是这么说的:抛弃我而离去的是那无可拘留的昨日时光;扰乱我不得安宁的是眼前诸多的烦恼和惆怅。万里长风送走一群群的秋雁,面对此景,正好畅饮于高楼上。由衷地赞美汉家文章建安风骨,更喜爱小谢这种清新秀发的诗风。都怀有无限的雅兴心高欲飞,要到那九天之上将明月把弄。但抽刀断水水仍流,用酒消愁更添愁。人生坎坷总是不能称意呀,倒不如披着散发去江湖中放舟。

开首二句不写叙别不写楼,却直抒郁结道出心中烦忧。三四句突作转折,从苦闷中转到爽郎壮阔的境界,展开了一幅秋空送雁图。一“送”,一“酣”,点出了“饯别”的主题。“蓬莱”四句,赞美对方文章如蓬莱宫幽藏,刚健遒劲,有建安风骨。又流露自己才能,以小谢自比,表达了对高洁理想的追求,同时也表现了诗人的文艺观。明朝散发弄扁舟,寓喻退隐恬淡生活的追求。

同样精彩的还有宋朝范仲淹的《渔家傲》:”塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里,长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪“。

作者于宋仁宗康定元年(1040)任陕西经略副使兼知延州,抵御西夏发动的叛乱性战争。他在西北边塞生活达四年之久,对边地生活与士兵的疾苦有较深的理解,治军也颇有成效。当地民谣说道:"军中有一范,西贼闻之惊破胆”。这首词反映了边塞生活的艰苦。一方面,表现出作者平息叛乱、反对侵略和巩固边防的决心和意愿,另一方面,也描写了外患未除、功业未建以及久戍边地、士兵思乡等复杂矛盾的心情。这种复杂苦闷心情的产生,是与当时宋王朝对内对外政策密切相关的,由于作者的政治主张并未朝廷被采纳,终于遭致了战争的失利。他自己还遭受过诬陷和打击。词中所反映的那种功业未建的苦闷心情,正是这一历史现实的真实写照。

上片描绘边地的荒凉景象。首句指出"塞下"这一地域性的特点,并以"异"字领起全篇,为下片怀乡思归之情埋下了伏线。"衡阳雁去"是"塞下秋来"的客观现实,"无留意"虽然是北雁南飞的具体表现,但更重要的是这三个字来自戍边将士的内心,它衬托出雁去而人却不得去的情感。以下十七字通过"边声"、"角起"和"千嶂"、"孤城"等具有特征性的事物,把边地的荒凉景象描绘得有声有色,征人见之闻之,又怎能不百感交集?首句中的"异"字通过这十七个宇得到了具体的发挥。下片写戍边战士厌战思归的心情。前两句含有三层意思:"浊酒一杯"扑不灭思乡情切;长期戍边而破敌无功;所以产生"也无计"的慨叹。接下去,"羌管悠悠霜满地"一句,再次用声色加以点染并略加顿挫,此时心情,较黄昏落日之时更加令人难堪。"人不寐"三字绾上结下,其中既有白发"将军",又有泪落"征夫"。"不寐"又紧密地把上景下情联系在一起。"羌管悠悠"是"不寐"时之所闻;"霜满地"是"不寐"时之所见。内情外景达到了水乳交融的艺术境界。在北宋柔靡词风笼罩词坛的形势下,能够出现这样气魄阔大的作品,的确是难能可贵的。它标志着北宋词风转变的开端,并说明范仲淹实际上是苏轼、辛弃疾豪放词的先驱者。

朱敦儒的【卜算子·旅雁】:“旅雁向南飞,风雨群相失。饥渴辛勤两翅垂,独下寒汀立。鸥鹭苦难亲,矰缴忧相逼。云海茫茫无处归,谁听哀鸣急!

靖康之难对于北宋末年的词人来说,是一次创深痛巨的灾难。不少爱国词人通过多种多样的创作手法将国家民族的这次大灾难在他们的词作中反映出来,朱敦儒就是其中之一。靖康元年(1126)十一月,金兵强渡黄河,进逼朱敦儒的家乡洛阳,中原大地沉浸在血与火的深渊。朱敦儒不得不背井离乡,加入了混乱的流亡队伍,开始了他艰辛的颠沛流离的逃难生活。这首咏旅雁的《卜算子》词就是借失群旅雁来反映他的流亡生活的。朱敦儒南逃正是靖康元年的冬天,故而词的起拍便指出冬天。旅雁在南飞途中遭到了风雨的侵袭,行列凌乱,孤雁失群。这风雨既是自然界的风雨,也是借指如风雨骤来的战争。遭受风雨袭击的旅雁,沿途饥渴劳累,疲惫不堪,翅垂翼重,无法高飞,只好独宿寒汀,处境孤苦。以此比喻他在流亡途中忍饥受渴,孤苦无依,困顿不堪的遭遇。借旅雁来为自己写照,并非从朱敦儒开始的。白居易就写过一首旅雁诗。朱敦儒的这首《卜算子》在艺术手法上与白居易的《旅雁》颇相类似,不同的是白居易只是借旅雁的遭遇自伤个人的贬谪南迁,而后者却是借南飞的失群旅雁为喻,不但倾诉了自己个人的痛苦,同时也反映了广大人民群众流离转徙的苦难生活,表现了国亡家破的深哀巨痛,其意义远远超出了个人的荣辱升沉范畴。而具有代表性和普遍意义。

以雁抒情著名的还有温庭筠,他的《菩萨蛮》”江上柳如烟,雁飞残月天”,描写江上如烟的杨柳, 高挂天上的一钩残月、一行征雁, 画面显得高旷清远,还带了些惆怅。他的《瑶瑟怨》亦有:”冰簟银床梦不成,碧天如水夜云轻。雁声远过潇湘去,十二楼中月自明“等名句。

(五)秋山

秋山是怡人,它呼唤诗人的到来,李白的《赠庐司户》就说了”秋色无远近,出门尽寒山”。

我个人还是喜欢王维的《山居秋暝》:”空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留“。

诗句描写一场新雨过后,青山特别清朗;秋天的傍晚,天气格外的凉爽。明月透过松林撒落斑驳的静影,清泉轻轻地在大石上叮咚流淌。竹林传出归家洗衣女的谈笑声,莲蓬移动了,渔舟正下水撒网。任凭春天的芳菲随时令消逝吧,游子在秋色中,自在留连徜徉。

王维的《山居秋暝》是山水诗的代表作之一,它唱出了隐居者的恋歌。全诗描绘了秋雨初晴后傍晚时分山村的旖旎风光和山居村民的淳朴风尚,表现了诗人寄情山水田园,对隐居生活怡然自得的满足心情。

诗的开头两句用大手笔勾画的雨后山村的自然画卷.其清新宁静淡远之境。一个“空”字渲染出天高云淡,万物空灵之美,诗人隐居于此是何等的闲适,如此描绘山水田园之典型环境流露出诗人的喜爱之情.。被雨水洗涤后的松林,一尘不染,青翠欲滴;山石显得格外晶莹、剔透新亮;就连月光也像被洗过一样,极其明亮皎洁;山雨汇成的股股清泉顿时流淌于拾级而上的石板上,又顺着山涧蜿蜒而下,发出淙淙的清脆悦耳的欢唱,好似宛转的“小夜曲”奏鸣.“照”与“流”,一上一下,一静一动,静中有动,动中有静,仿佛让人感受到大自然的脉搏在跳动.此时此刻诗人也仿佛觉得自己也被洗净了一般,自然的美与心境的美完全融为一体,创造出如水月镜般不可凑泊的纯美诗境.此种禅意非隐居者莫属.苏轼把此联誉为“诗中有画”的典范之秀句. 接下来诗人由写景转为写人.在这幅山水画作之中,山村的自然美和村民们的生活美是水乳交融的.“竹喧归浣女,莲动下渔舟”,此二句均为写人——“浣女”、“渔夫”的活动的画面.诗人采用了“未见其人,先闻其声”的写法.可不是么,既是夜间,又被竹林遮挡,怎么能见到浣洗完衣服归来的女人们呢!然而,竹海之中传来的女人们缓步挪移时拨动夜露浸润的翠竹,发出“沙沙”的声响,又伴着她们银铃般的笑声,好一派欢声笑语的喧闹竟打破了如此宁静的夜空;再听水面莲叶波动,渔舟顺流而下,这便是渔夫要乘着今晚的月光去捕鱼.诗人触景生情,感慨油然而生:山民们戴月而作,随性而起,这般勤劳、朴素、开朗的性格,远比宦途官场清明、纯净得许多.这些细节无不传达出诗人不仅喜爱这儿的景美,更喜爱这里的人美.这就很自然地给结句作了有力的铺垫. 尾联两句“随意春芳歇,王孙自可留”,是诗人有感而发.虽然春光已逝,但秋景更佳,愿意留下来.王孙指诗人自己,这是诗人对《楚辞·招隐士》“王孙兮归来,山中兮不可以久留”的诗意的反其义而用之,是说春天的芳华虽歇,秋景也佳,隐着自可久留。正如诗人在《青溪》所言:“我心素已闲,清川澹如此.”其喜归自然,厌恶宦海之情溢于言表. 总之,这首山水田园诗画山绣水,清新宁静,于诗情画意中寄托了诗人的高洁情怀和对理想的追求,含蕴丰富,耐人寻味.。

王维还有一首《辋川闲居赠裴秀才迪》也是很著名:”寒山转苍翠,秋水日潺湲。倚杖柴门外,临风听暮蝉。渡头余落日,墟里上孤烟。复值接舆醉,狂歌五柳前“。

这首所要极力表现的是辋川的秋景。一联和三联写山水原野的深秋晚景,诗人选择富有季节和时间特征的景物:苍翠的寒山、缓缓的秋水、渡口的夕阳,墟里的炊烟,有声有色,动静结合,勾勒出一幅和谐幽静而又富有生机的田园山水画。诗的二联和四联写诗人与裴迪的闲居之乐。倚杖柴门,临风听蝉,把诗人安逸的神态,超然物外的情致,写得栩栩如生;醉酒狂歌,则把裴迪的狂士风度表现得淋漓尽致。全诗物我一体,情景交融,诗中有画,画中有诗。这是一首诗、画、音乐完美结合的五律。首联和颈联写景,描绘辋川附近山水田园的深秋暮色;颔联和尾联写人,刻画诗人和裴迪两个隐士的形象。风光人物,交替行文,相映成趣,形成物我一体、情景交融的艺术境界,抒写诗人的闲居之乐和对友人的真切情谊。

首颈两联,以寒山、秋水、落日、孤烟等富有季节和时间特征的景物,构成一幅和谐静谧的山水田园风景画。但这风景并非单纯的孤立的客观存在,而是画在人眼里,人在画图中,一景一物都经过诗人主观的过滤而带上了感情色彩。那么,诗人的形象是怎样的呢?请看颔联:“倚杖柴门外,临风听暮蝉。”这就是诗人的形象。柴门,表现隐居生活和田园风味;倚杖,表现年事已高和意态安闲。柴门之外,倚杖临风,听晚树鸣蝉、寒山泉水,看渡头落日、墟里孤烟,那安逸的神态,潇洒的闲情,和“策扶老以流憩,时矫首而遐观”(《归去来辞》)的陶渊明不是有几分相似吗?事实上,王维对那位“古今隐逸诗人之宗”,也是十分仰慕的,就在这首诗中,不仅仿效了陶的诗句,而且在尾联引用了陶的典故:“复值接舆醉,狂歌五柳前。”陶文《五柳先生传》的主人公,是一位忘怀得失、诗酒自娱的隐者,“宅边有五柳树,因以为号焉。”实则,这位先生正是陶潜的自我写照;而王维自称五柳,就是以陶潜自况的。接舆,是春秋时代“凤歌笑孔丘”的楚国狂士,诗人把沉醉狂歌的裴迪与楚狂接舆相比,乃是对这位年轻朋友的赞许。陶潜与接舆──王维与裴迪,个性虽大不一样,但那超然物外的心迹却是相近相亲的。所以,“复值接舆醉”的复字,不表示又一次遇见裴迪,而是表示诗人情感的加倍和进层:既赏佳景,更遇良朋,辋川闲居之乐,至于此极啊!末联生动地刻画了裴迪的狂士形象,表明了诗人对他的由衷的好感和欢迎,诗题中的赠字,也便有了着落。颔联和尾联,对两个人物形象的刻画,也不是孤立进行,而是和景物描写密切结合的。柴门、暮蝉、晚风、五柳,有形无形,有声无声,都是写景。五柳,虽是典故,但对王维说来,模仿陶渊明笔下的人物,植五柳于柴门之外,不也是自然而然的吗?

(六)秋水

南唐李璟《浣溪沙》有词云:”菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间“,这不正是《庄子·秋水篇》开篇写的“秋水时至,百川灌河”吗?

写秋水最精彩的要数王勃的《滕王阁序》的”落霞与孤鹜齐飞, 秋水共长天一色“,素称千古绝唱。青天碧水,天水相接,上下浑然一色:彩霞自上而下,孤鹜自下而上,相映增辉,构成一幅色彩明丽而又上下浑成的绝妙好图。这两句在句式上不但上下句相对,而且在一句中自成对偶,形成“当句对”的特点。这“秋水共长天一色”之天空和水面本来并不相交的平面经过持续的变形相交了,并能使人感到整个画面具有三维立体空间的真实感。不仅如此更把人们的视线引到水天相接之处的“落霞与孤鹜齐飞”视野的最高处。这一景象又映在秋水中,使具有最大高度的景物又有了最大的深度。落霞是绚丽的,多重的,孤鹜是清淡的,单一的,落霞是自上而下的,孤鹜是自下而上的,秋水长天,天水相接,浑然一体,远近、上下、立体式的展现出一幅深秋江天图,有远有高有深,境界开阔,给人一种强烈的立体美。

(七)秋月

春花秋月各有所爱,南唐李煜感叹人生“春花秋月何时了,往事知多少”。我们都期待秋月,东晋陶渊明说了“迢迢新秋夕,亭亭月将圆”,唐朝杜甫也说“天上秋期近,人间月影清”。

我们知道处暑以后,除华南和西南地区外,中国大部分地区雨季减少,晴天增多,秋高气爽。即使有云,云彩也显得疏散舒卷,而不像夏天的浓云成块成团。这种云被称作“巧云”,民间有“七月八月看巧云”之说,宋代诗人张耒就有“秋高孤月静,天末巧云长”之句。这正是人们畅游郊野、迎秋赏景的好时节。处暑还与传统节日“七夕”靠近,北宋词人秦观写牛郎织女忠贞爱情的名篇《鹊桥仙》中有“纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度”之句。

这秋夜是迷人的,刘禹锡望洞庭赋诗云:”湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺“。这是诗人遥望洞庭湖而写的风景诗,诗中描写洞庭湖的水光与秋月交相融和,水面波平浪静就好像铜镜未磨。远远望去洞庭湖山水一片翠绿,恰似白银盘子托着青青的田螺。全诗纯然写景,既有描写的细致,又有比喻的生动,读来饶有趣味。

描写秋月秋夜著名的诗还有孟浩然的:移舟泊烟渚,日暮客愁新。野旷天低树,江清月近人。

这首秋江暮色的《宿建德江》是其代表作之一,也是唐人五绝中的写景名篇。作者把小船停靠在烟雾迷蒙的江边想起了以往的事情,因而以舟泊暮宿作为自己的抒发感情的归宿,写出了作者羁旅之思。第一句点题,也为下面写景抒情作了准备;第二句中“日暮”是“客愁新”的原因;最后两句,因为“野旷”所以天低于树,因为“江清”所以月能近人,天和树、人和月的关系,写得恰切逼真。此诗前两句为触景生情,后两句为借景抒情,描写了清新的秋夜,突出表现了细微的景物特点。全诗淡而有味,含而不露,自然流出,风韵天成,颇有特色。 在这场没有主角的表演中,谁会成为今夜唯一的观众?

在唐诗宋诗中曾出现多首以【中秋月】为名的篇章,其中最为著名的是苏轼的《阳关曲-中秋月》:”暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘。此生此夜不长好,明月明年何处看“。这首小词 ,题为“中秋月 ”,自然是写“人月圆”的喜悦;调寄《阳关曲 》,则又涉及别情。记述的是作者与其胞弟苏辙久别重逢,共赏中秋月的赏心乐事,同时也抒发了聚后不久又得分手的哀伤与感慨。诗是这么写的:夜幕降临,云气收尽,天地间充满了寒气,银河流泻无声,皎洁的月儿转到了天空,就像玉盘那样洁白晶莹。我这一生中每逢中秋之夜,月光多为风云所掩,很少碰到像今天这样的美景,真是难得啊!可明年的中秋,我又会到何处观赏月亮呢?这首词从月色的美好写到“人月圆”的愉快,又从今年此夜推想明年中秋 ,归结到别情。形象集中,境界高远 ,语言清丽,意味深长。

诗作中最诗情画意的【秋夕】自然要数杜牧流传至今的”红烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤,天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星“。我们看到秋夜白色的烛光映着冷清的画屏;画面上的主角手执绫罗小扇轻盈地扑打流萤。天街上的夜色有如井水般清凉;卧榻仰望星空牵牛星正对织女星。这看似是写失意宫女生活的孤寂幽怨。首句写秋景,用“冷”字,暗示寒秋气氛,又衬出主人公内心的孤凄。二句写借扑萤以打发时光,排遣愁绪。三句写夜深仍不能眠,以待临幸,以天街如水,暗喻君情如冰。末句借羡慕牵牛织女,抒发心中悲苦。蘅塘退士评曰:“层层布景,是一幅着色人物画。只‘卧看’两字,逗出情思,便通身灵动。”

王维的《秋夜曲》:”桂魄初生秋露微,轻罗已薄未更衣。银筝夜久殷勤弄,心怯空房不忍归“。更是一首借题发挥的典型宫怨诗,作者委婉诉说在秋露初生的深秋之夜,宫女身着薄薄的丝绸却不肯更衣,深夜了还在弹琴,为什么?打发空守闺房的孤寂呀!王维看似明写宫女实则在写自己,他借宫女的心怯空房状自己的怀才不遇仕途不畅,读来令人戚戚然矣!

李白的《子夜秋歌》:长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情。何日平胡虏,良人罢远征。

古代文人墨客的悲秋情结是与古代社会的大气候及其个人处境阅历与心境分不开的。但李白这首《子夜秋歌》通过秋月却将长安城映成一片银色,不尽的秋风飒飒吹来,犹闻此伏彼起的捣衣声,那是思妇们在想念出征的男人啊!秋风、明月、丽人、捣衣声……真乃“声声捣秋月,肠断卢龙戍”,这情景能不令忧国忧民的诗人心碎么?

(八)秋菊

唐朝元稹《菊花》有诗云:”秋丝绕舍似陶家,遍绕篱边日渐斜。不是花中偏爱菊,此花开尽更无花“。

菊花不象牡丹那样富丽,也没有兰花那样名贵,但作为傲霜之花,它一直受人偏爱。有人赞美它坚强的品格,有人欣赏它高洁的气质,而元稹的这首咏菊诗,则别出新意地道出了他爱菊的原因。东晋陶渊明最爱菊,家中遍植菊花。“采菊东篱下,悠然见南山”(《饮酒》),是他的名句。这里将植菊的地方比作“陶家”,秋菊满院盛开的景象便不难想象。如此美好的菊景怎能不令人陶醉?故诗人“遍绕篱边日渐斜”,完全被眼前的菊花所吸引,专心致志地绕篱观赏,以至于太阳西斜都不知道。“遍绕”、“日斜”,把诗人赏菊入迷,留连忘返的情景真切地表现出来,渲染了爱菊的气氛。诗人为什么如此着迷地偏爱菊花呢?三、四两句说明喜爱菊花的原因:“不是花中偏爱菊,此花开尽更无花”。菊花在百花之中是最后凋谢的,一旦菊花谢尽,便无花景可赏,人们爱花之情自然都集中到菊花上来。因此,作为后凋者,它得天独厚地受人珍爱。诗人从菊花在四季中谢得最晚这一自然现象,引出深微的道理,回答了爱菊的原因,表达了诗人特殊的爱菊之情。这其中当然也含有对菊花历尽风霜而后凋的坚贞品格的赞美。这首诗从咏菊这一平常的题材,发掘出不平常的诗意,给人以新的启发,显得新颖自然,不落俗套。在写作上,笔法也很巧妙。前两句写赏菊的实景,渲染爱菊的气氛作为铺垫;第三句是过渡,笔锋一顿,迭宕有致,最后吟出生花妙句,进一步开拓美的境界,增强了这首小诗的艺术感染力。

王勃亦有”九日重阳节,开门有菊花。不知来送酒,若个是陶家“的诗句,充满季节好友相聚的喜悦。李商隐写了12首《菊花》其中忆菊不离思念心中无以言表的恋人之苦:”一季西风未尽思,秋心最记傲霜时。黄花灿灿篱枝绽,瘦影纤纤山月知。蝶叶翩跹摇梦远,冰魂缱绻念君痴。诗中宿怨经年叹,憔悴潇湘待约期“。

(九)秋色

秋天最精彩的就是秋色,网络上有蛮多中国十大秋色美景的评比推荐,镜头下的美丽有时觉得美的有点不真实,或许是构图剪裁采光技巧的效果,直到你亲临现场才叹为观止。笔者孤陋寡闻,只去过苏州红枫节的天平山,闻名遐迩的九寨沟,北京的香山公园以及日本的京都等景点。

在秋季,满山的桦树叶变成了黄色,而枫树叶则成了红色,倒映在蔚蓝的湖水之中,如同一幅画卷。至于苦楝树的火红、银杏的金黄,在炊烟盘绕在粉墙黛瓦之上,被晨曦染成亮金色,登高一望,美不胜收。在茂密的胡杨林,行走其中,金秋的壮美之感始终伴随左右,尽管到处都是金色,但却没有让人感觉到单调乏味。当太阳普照胡杨林时,繁茂的胡杨叶便开始施展她们的魔力,将整个胡杨林景区域妆点成了一片金色海洋。小小的村落里,粉墙黛瓦、飞檐翘角的数十幢古民居依山而建,间杂着错落有致的黄色林木,一颗颗火红的柿子挂在枝头,点缀其中,而路边乌桕树的红叶就已那么动人心魄,这里的美已足够让人迷醉!

如果你想要一睹美丽的秋景,到东北去站在高岗上,无论向哪个方向眺望,映入眼帘的都是一望无际的白桦流金,十分壮观。北京的香山公园,最著名的就是秋天那漫山遍野的红叶,有“十万黄栌尽染红”的美誉,还有漫山遍野的黄栌树叶,红得像火焰一般,霜后呈深紫红色。

在秋季正是九寨沟山水最明艳动人的时候,树林与水面达成了最美妙的配合,高原上海子五彩纷呈,这里的水本身清冽无色,沉积的矿物和缠绵的水藻,透过如镜的湖水,在阳光下折现出无比丰富的色泽,还有路旁遍野一片片红橙绿黄颜色各异的丛林,漫步其中,犹如误入阆苑仙境。

但笔者觉得最迷人秋枫还是日本的京都,在遮天蔽日的枫林里,红黄橘绿,千年古刹掩藏其中,这一池山影,一份闲适所营造出来的禅意,无畏岁月更迭时代变幻,更赋有唐诗宋词的【文化情境】。

读中国的文学史,总觉得战乱时代的秋色最显寒惨,如三国魏国曹丕的’秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜”,东晋陶渊明的”榈庭多落叶,慨然知已秋“。秋天到了唐宋就多姿多彩,唐朝杜牧的《山行》:“远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花’。王维的《阙题二首·山中》:”荆溪白石出,天寒红叶稀“。宋朝苏轼的《赠刘景文》“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”。还有宋朝程颢的:“清溪流过碧山头,空水澄鲜一色秋。隔断红尘三十里,白云红叶两悠悠“。

其实秋天也是果实成熟的季节,也是一年之中最为绚烂的季节。澄净蔚蓝的天空,清澈碧绿的湖水,再加上色彩纷呈的树林,秋日美得令人沉醉。李峤有诗云:“解落三秋叶,能开二月花”。李绅亦云;”春种一粒粟,秋收万颗子”。唐诗宋词里文化情境秋韵是壮阔深邃,感动的是人的内心,而现代的秋韵,则更具有视觉上的震撼,尤其是旅游和交通的便利。

(十)结句

写着写着,望着窗外赣江的落日斜照在对岸的滕王阁群楼上,没想以王勃的‘落霞与孤鹜齐飞, 秋水共长天一色’来形容这里的景色,因为这里早已发展成高楼林立现代化的‘红谷滩新区’,我反而联想起五四新文学运动时刘大白的《秋晚的江上》:归巢的鸟儿,尽管是倦了,还驮著斜阳回去。双翅一翻,把斜阳掉在江上;头白的芦苇,也妆成一瞬的红颜了.........

耳边响起林枚作曲,吴村作词,费玉清演唱的《秋的怀念》:”秋静静的徘徊,静静的徘徊,红叶为她涂胭脂,白云为她抹粉黛。秋静静的徘徊,秋静静的徘徊,静静的徘徊。红叶为她遮烦恼,白云为她掩悲哀。秋静静的徘徊,她永远怀念,永远怀念怀念著代代慈祥的草原。她永远怀念,永远怀念,怀念著年年可恋的村间,秋静静的徘徊,静静的徘徊”..........

生活在现代繁华车水马龙高楼林立的社会里,我们也只有到唐诗宋词里,才能寻找文化情境之秋韵,至于灿烂的秋色,就留在旅途上和摄影镜头里面了,这美丽迷人的秋,一直都在我心里徘徊,不曾离去。

爱华网

爱华网