很多人以为“敬启”是寄信人在信封正面写的请受信人拆封的一种礼貌语词,误把它理解为“我恭敬地请您把信封打开看信”,这种理饵是错误的。我国传统信封用语中从来未见用过这个词,但它常出现在信纸的内容中,一封信的正文写完后,写信人要在结尾处署上自己的名字,“敬启”二字就用在写信人的署名后,构成“××敬启”,意思是以上的内容都是我恭恭敬敬地讲述给您的。比如,1933年3月17日,北京大学校长蔡元培写给著名学者胡适的回信结尾便是:“此复,并祝著祺。弟元培敬启。”如今我们常看到许多刊物上有一些类似公告性质的“本刊敬启”、“栏目敬启”等,其题目中的“敬启”也是这个意思。

但是,日常生活中我们确实见到许多信封上都有“启”字,难道他们都写错了吗?当然不是,上文只是说“敬启”不能用在信封正面,但“启”组成的其他词是可以用在信封正面的。因为“启”这个字有两个意思,一是用在“敬启”中,是陈述的意思。另一个意思是用在信封表面,是拆封的意思。可以写作“启”、“道启”、“大启”、“收启”等,,是请收信人拆封的礼貌语词,它表达了发信人对收信人的感情和态度,所以,写信时不能追求简单,一律在收信人一栏写“××收”。当代著名语言学家王力先生在《谈谈写信》中说他曾收到一些信,信封上写着“王力收”。于是王力先生幽默地回信说“你在信内称我做尊敬的王力教授,太客气了,你在信封上写王力收,又太不客气了”。

在郑重严肃的书信中,对不同的收信人所用的“启”词也不同。一般说来,写给高龄尊长要用“安启”、“福启”,著名作家沈从文曾写过一篇《在别一个国度里》,文中讲的是一个落草为寇的山贼大王想娶宋家小姐为妻,于是便给宋小姐的妈妈写了几封信,第一封信是这样描述的:“此信用大八行信笺,笺端印有‘边防保卫司令部用笺’九字。封套是淡黄色棉料纸做就的,长约八寸,横宽四寸余。除同样印有‘边防保卫司令部函’八字外,上写着:即递里耶南街庆记布庄转宋伯娘福启……”。

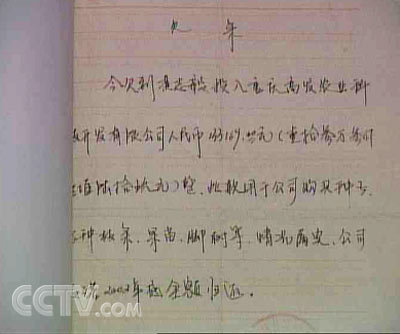

写给一般长辈或自己尊重的人可用“赐启”、“钧启”。《民国档案》1994年第1期曾公布过1946年和1948蒋介石旧时的一个同学郑发写给蒋介石的两封信。其中第二封信所标收文日期为1948年6月2日,信封上写着“总统府文官处吴秘书长鼎昌转呈大总统钧启”,落款为“南京升州路糯米巷16号郑缄”。虽然郑发与蒋介石是同学关系,但此时两人关系与各自的地位已不可同日而语,信中讲郑发是作为一个普通的老百姓想到“蒋大总统”那里谋一官半职,当然要在信封上写“钧启”二字以示敬重。

写给平辈的要用“台启”、“大启”,1945年11月9日,周恩来写给柳亚子的信,信封上便是“面呈柳先生大启”。书画家林乾良曾收藏一封书画大师吴昌硕写给其同道兼诗友诸贞壮的信封,上面写的即是“诸贞壮先生台启”。

写给晚辈的一般用“启”、“收”、“手启”、“收启”就可以了,1949年7月23日,周恩来曾给烈士李少石的女儿李湄写过一封信,信封上的内容是:“华北大学八区队八十四队李湄同志启”。

写给女士的要用“芳启”、“惠启”,比如,民国时作家张恨水的名著《金粉世家》写到柳春江暗恋金家的丫环小怜,于是偷偷写了封信让一个老妈子送给小怜,小怜看时,“原来外面不过是寻常一方手绢,里面却包了一个极小的西式信封,那上面写着:金晓莲女士芳启,柳上”(《金粉世家》第十六回)。

此外,写给学术界和教育界的信要用“道启”,写给师长的也要用“道启”或“赐启”;写给军政人士的可用“勋启”、“钧启”,给上级领导的可用“赐启”,写给居丧的人可以用“礼启”、“素启”;机密性的信件或特别强调需要收信人亲自启封的信要用“亲启”,公函用“公启”。

但是,明信片、贺年卡、柬帖以及托人带交的便信便条等,本身就只有一张纸。不存在拆封的问题,因此,不能出现“敬启”等带“启”字样的词,而应该把“敬启”改为“收”。

另外,一般的信封常在寄信人的姓名后加上“缄”或“寄”等字样。这个“缄”就是“封”的意思,它的命名是有来历的。很久以前的信是把内容写在用木头做成的薄片上面,这个薄片叫“牍”,写好后为了保密,再用另一块木板覆盖在上面,这块木板叫“检”,然后用绳子将牍和检一并捆扎、再打上结,称为“缄”,所以“×××缄”就相当于是“×××”把这封信封起来的,也就是在说,这封信是“×××”写的。民国以来,很多政府机关或企业集体印制的信封上落款常常是本单位的名字后空一格以便让写信人写自己的名字。这一空格之后便是一个“缄”字,比如,解放后中央政务院相当长一段时间内信封上的落款都是“中央人民政府政务院 缄”。过去给一般人写信时要写“缄”或“寄”,对尊长不写“寄”,而是在“缄”前面加一个“谨”字,表示对尊辈的敬重。

而明信片、贺年卡、柬帖以及托人带交的便信、便条等同样也不存在封信的问题,所以寄信人的落款处不能在姓名后写“缄”,而要写“寄”。

信封上的这些知识看起来很简单,实则体现了中国传统文化中自谦而敬人的礼仪核心。对比英文信封我们可以发现,英文的信封是把寄信人的姓名和地址写在左上角,把收信人的姓名和地址写在右下角,而我们的书信无论是横写还是竖写,总是把收信人的姓名和地址写得比寄信人的位置高。同时,我国传统文化特别注重在细微处见精神,所以常常通过一两个字的变化来体现双方的关系。体现在信封上便是众多的“启”系列词,让旁人一看信封便知道写信人与寄信人双方关系的尊卑、长幼、亲疏、性别……真可谓字里乾坤。这种信封文化在旧时流传很广,从沈从文《在另一个国度里》可以看到,当时甚至连土匪抢老婆也不忘恭恭敬敬地给丈母娘写求婚信。

由于文化断层等历史原因,我们现在写信封都不太讲究格式了,传统的书信礼仪反而在韩国、日本和我国港台地区保留得比大陆还完整。每次看到这些地区寄来的信时,那简洁的信封中体现的自谦敬人的中国传统美德,一种古朴、典雅的美感油然而生,但是大陆的年青人能看懂的却不多。研究中华礼仪的专家、清华大学人文学院历史系彭林教授曾经收到过韩国著名儒学研究教育中心汉城成均馆大学宋载邵教授的一封来信,信封上写着:“彭林教授将命考。”周围的朋友及学生传观后,都不理解“将命考”是什么意思。“将命”,是指古代士大夫家中为主人传话的人。如果信封上写“××将命者收”是一种敬辞,意思是不敢劳烦主人亲自收信,只要将信交由收信人的传命者转交就可以了。“考”是“副”的意思,“将命考”就是传话的人的副手,如果信封上写“××将命考”。意思就是连主人手下的传话人也不敢劳驾,只敢让主人手下的手下去送信了。还有的人在信封上写“××茶童收”、“××书童收”都是这个意思。现在并没有什么做“将命”、“将命考”或“茶童”、“书童”的人,信封上的用语也不是一定要找这样的人,写这些词只是为了表达对收信人的一种敬意。

书信不仅是信息交流的手段,也是一种礼仪和文化,了解并使用书信礼仪不仅可以增加个人修养和文雅气质,还可以传承和发扬传统文化,促进我们与东方文化圈中各国、各地区的交流。

百度搜索“爱华网”,专业资料、生活学习,尽在爱华网!

爱华网

爱华网