花随月转阴晴收录于随缘日志

腊月廿三,又被称作“小年”,它是我国传统习俗中“祭灶神”的日子。传说这天灶王爷要上天,禀告玉皇大帝各家各户的善恶情况,提请赏罚!所以这天晚上,家家户户都会做糖瓜,让灶王爷嘴巴甜甜的,在玉皇大帝面前说不出坏话。

小年祭灶习俗的来历和传说

按照中国的传统,进入腊月,家家户户就要开始为过年做准备了。今天是农历腊月二十三,谚语说“二十三,糖瓜粘”,“小年”的到来预示着春节期间各种活动的开始。

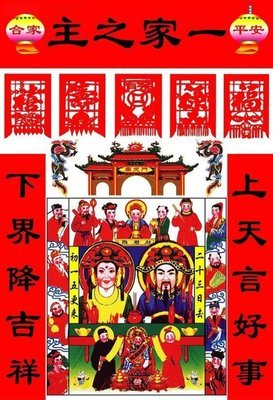

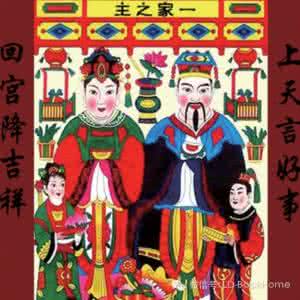

在民间,“小年”是祭灶的日子。相传灶王爷本是天上的一颗星宿,因为犯了过错,被玉皇大帝贬谪到了人间。灶王被称为“人间司命主,天上耳目神”,他端坐在各家各户的厨灶中间,记录人们怎样生活,如何行事。每年腊月二十三,灶王爷都要上天向玉皇大帝禀报这家人的善恶,让玉皇大帝赏罚。人们在腊月二十三都要祭祀贴在锅灶上方的灶君神像。两边常配联曰:“上天言好事,回宫降吉祥”,横批“一家之主”。祭灶时,人们要把关东糖用火化开粘住灶王爷的嘴,意为让灶王爷的嘴甜,光说好话,不进恶言。所谓“拿人手短,吃人嘴软”,人们像请客送礼一样“贿赂”好灶王爷,祈求来年幸福安康。

北京地区民间还有更为生动有趣的传说。这灶王爷本不是什么神话人物,而是个姓张的泥瓦匠,他善于盘灶。于是方圆几十里的人家都找这位张瓦匠盘灶,时间久了便得了个“灶王张”的绰号。灶王张除了给人盘灶,还心地善良,见谁家有矛盾纠纷都帮着调解。灶王张在70岁这年的腊月二十三去世了,这时他的家里乱了套,几个儿子、儿媳关系不和开始闹着分家。灶王张有个弟弟对家务事一窍不通,但却有画画的本事,而且水平很高,画出来的形象十分逼真。转年腊月二十三,灶王张去世一周年那天晚上,灶王张的弟弟突然把孩子们叫到了一起说,你们的爸爸显灵了,快跟我到厨房看看。大家到厨房一看,灶台之上真有一个自己爸爸的影子,昏暗的厨房里两支蜡烛的闪烁下,这个影子似乎也在晃动。灶王张的弟弟告诉他们,灶王张听说你们要分家,气得显灵了,要到玉皇大帝那里去告你们的状,这时孩子们吓得赶紧磕头,表示不再分家,一定保证家庭和睦。一传十,十传百,乡亲们都知道了这件事,感慨原来这个灶王张是个能调解家庭不和的神仙,于是家家户户就都把他的画像挂在厨房,期盼和睦幸福。

民间传说在接地气而又亦真亦幻的演绎中传达了世俗的祈愿,按照中国人的朴素理解,“头上三尺有神明”,这是灶王爷在日常生活中起到了劝善的作用。不过借此批判中国传统中糟粕一面的也大有人在,有个相声段子曾把灶王爷当做封建迷信的批判对象,戏言“灶王爷是一家之主,可户口本里没他”。也有人说,祭灶这种在关键时刻用请客吃饭、给予好处的办法封人之口,可谓是如今社会风气腐坏的劣根。当年鲁迅曾在文章中调侃说,“坐听着远远近近的爆竹声,知道灶君先生们都在陆续上天,向玉皇大帝讲他的东家的坏话去了,但是他大概终于没有讲,否则,中国人一定比现在要更倒霉。”并批评现今世上难有不偏不倚的公论,请客喝酒之后的评价之语常常只能姑妄听之。

旧时,差不多家家灶间都设有“灶王爷”神位。“灶王爷”也被称为“司命菩萨”、“灶神”、或“灶君司命”,传说他是玉皇大帝封的“九天东厨司命灶王府君”,负责管理各家的灶火,是中国古代神话传说中的司饮食之神,并被作为一家的保护神而受到崇拜。

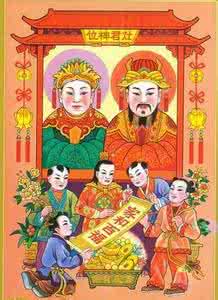

灶君,在夏朝就已经成了民间尊崇的一位大神。灶君本人,早期有炎帝、祝融之说。后来又衍生出许多说法。晋以后则列为督察人间善恶的司命之神。魏晋以後,灶神有了姓名。隋杜台卿《玉烛宝典》引《灶书》称,“灶神,姓苏,名吉利,妇名搏颊”。唐李贤注引《杂五行书》又称,“灶神名禅,字子郭,衣黄衣,披发,从灶中出”。灶神初为女神,或称是老妇,或称是美女,说法诸多。大约出于清代的《敬灶全书》则称,灶君姓张,名单,字子郭,当属男神。现在民间供奉的东厨司命定福灶君,是一对老夫妇并坐,或是一男两女并坐,即灶君和灶君夫人的画像。

灶王龛大都设在灶房的北面或东面,中间供上灶王爷的神像。没有灶王龛的人家,也有将神像直接贴在墙上的。有的神像只画灶王爷一人,有的则有男女两人,女神被称为“灶王奶奶”。两旁贴有“上天言好事,下界保平安”的对联,以保佑全家老小的平安。

按照中国的传统,进入腊月,家家户户就要开始为过年做准备了。今天是农历腊月二十三,谚语说“二十三,糖瓜粘”,“小年”的到来预示着春节期间各种活动的开始。

在民间,“小年”是祭灶的日子。相传灶王爷本是天上的一颗星宿,因为犯了过错,被玉皇大帝贬谪到了人间。灶王被称为“人间司命主,天上耳目神”,他端坐在各家各户的厨灶中间,记录人们怎样生活,如何行事。每年腊月二十三,灶王爷都要上天向玉皇大帝禀报这家人的善恶,让玉皇大帝赏罚。人们在腊月二十三都要祭祀贴在锅灶上方的灶君神像。两边常配联曰:“上天言好事,回宫降吉祥”,横批“一家之主”。祭灶时,人们要把关东糖用火化开粘住灶王爷的嘴,意为让灶王爷的嘴甜,光说好话,不进恶言。所谓“拿人手短,吃人嘴软”,人们像请客送礼一样“贿赂”好灶王爷,祈求来年幸福安康。

北京地区民间还有更为生动有趣的传说。这灶王爷本不是什么神话人物,而是个姓张的泥瓦匠,他善于盘灶。于是方圆几十里的人家都找这位张瓦匠盘灶,时间久了便得了个“灶王张”的绰号。灶王张除了给人盘灶,还心地善良,见谁家有矛盾纠纷都帮着调解。灶王张在70岁这年的腊月二十三去世了,这时他的家里乱了套,几个儿子、儿媳关系不和开始闹着分家。灶王张有个弟弟对家务事一窍不通,但却有画画的本事,而且水平很高,画出来的形象十分逼真。转年腊月二十三,灶王张去世一周年那天晚上,灶王张的弟弟突然把孩子们叫到了一起说,你们的爸爸显灵了,快跟我到厨房看看。大家到厨房一看,灶台之上真有一个自己爸爸的影子,昏暗的厨房里两支蜡烛的闪烁下,这个影子似乎也在晃动。灶王张的弟弟告诉他们,灶王张听说你们要分家,气得显灵了,要到玉皇大帝那里去告你们的状,这时孩子们吓得赶紧磕头,表示不再分家,一定保证家庭和睦。一传十,十传百,乡亲们都知道了这件事,感慨原来这个灶王张是个能调解家庭不和的神仙,于是家家户户就都把他的画像挂在厨房,期盼和睦幸福。

每年腊月廿三或廿四,民间都会流传灶王爷要在这一天升天,向玉帝报告一年的情况,旧时人们会为灶王爷摆上供品,这就是所谓的祭灶。祭灶时,麦芽糖和酒是必不可少的,酒是为了让灶王爷喝得忘乎所以,晕头转向,而麦芽糖又甜又黏,目的是要用它糊在灶王爷的嘴上,这样一来灶王爷想说坏话也张不开口,只能说个含含糊糊。 宋代范成大《祭灶诗》中云:“古传腊月二十四(廿四),灶君朝天欲言事。云车风马小留连,家有杯盘丰典祀。猪头烂熟双鱼鲜,豆沙甘松粉饵圆。男儿酌献女儿避,酹酒烧钱灶君喜……” 据有关资料记载:每年腊月廿三,清朝皇帝都例行在坤宁宫大祭灶王爷,同时安设天、地神位,皇帝在神位前行九拜礼,以迎新年福禧。祭灶这天,坤宁宫设供案,安放神牌,神牌前安放香烛供品,殿廷中设燎炉、拜褥。 皇家也像民间一样,在灶王爷临升天汇报工作前,要用糖封住灶王爷的嘴,以防他在玉帝面前胡说八道。祭灶时,宫殿监奏请皇帝到坤宁宫佛像、神像、灶王爷前拈香行礼。礼毕,宫殿监再奏请皇后依次向灶王爷等神位行礼。 民间还有灶王奶奶的传说 传说玉帝的小女儿贤慧善良,十分同情天下的穷人。她爱上一个给人烧火帮灶的穷小伙,玉帝得知后十分恼怒,就把小女儿打下凡间,跟那个穷小子受罪。 王母娘娘疼爱女儿,从中讲情,玉帝才勉强给“穷烧火的”封了个灶王爷的职位。人们就称“穷烧火的”为灶王爷爷,玉皇的小女儿自然就成了灶王奶奶。 灶王奶奶深知百姓疾苦,常常借着回娘家探亲的机会,从天上带些好吃的、好喝的分给穷苦百姓。玉帝本来就嫌弃穷女婿,察觉此情后更是火上加火,于是只准小女儿每年年底回娘家一次。 第二年,眼看快要过年了。可是百姓们还是缺这少那,有的连锅也揭不开,灶王奶奶看在眼里十分难过。腊月廿三这天,她决定回娘家,给百姓们要点吃的。但自己家里连点面屑也没有了,路上没有干粮怎么办?百姓们知道后,便设法烙了些面饼,送给灶王奶奶在路上做干粮。 灶王奶奶回到天上,向玉帝讲述了人间疾苦,玉帝不但不同情,反而嫌女儿带回一身穷灰,要她当晚就回去。灶王奶奶气得当时就想走,但转念一想,两手空空,回去无法向百姓们交代。正好此时王母娘娘也过来说情,灶王奶奶便顺势说自己要扎把扫帚带回去扫穷灰。 大年三十儿这天,灶王奶奶正在包饺子,玉帝派人告诉她今天必须回去。灶王奶奶看自己这几天已经把东西准备得差不多了,便依依不舍地离开皇宫。 这天夜里,百姓们都不肯睡觉,坐在火炉边等灶王奶奶,等到灶王奶奶回来了,便纷纷点起香烛、放起鞭炮。此时已是初一的拂晓了。 人们为了纪念灶王奶奶的恩德,每年腊月廿三都要烙发面饼,大年三十儿包饺子,夜里不睡觉“熬岁”,为的就是迎接贤惠善良的灶王奶奶。 一些地方有把灶王爷“赶出去”的习俗 在民间也有不祭灶的地方,有的甚至还要把灶王爷赶出去。 有资料记载,过去有一个姓程的穷秀才,满腹经纶却无人相识,次次科举名落孙山,只能天天上街卖字,换一些米面,同妻子勉强度日,因而乡人都叫他“程受罪”。 有一年祭灶日,“程受罪”几天没有卖出半个字,也就没钱去买那些祭灶品了。天很晚了,程秀才只好硬着头皮到一家肉店,准备赊些肉回去祭灶。店主不在,店家婆便赊了一些残肉给他。程秀才回家让妻子把肉煮好,正要给灶王爷供上,谁知肉店主满脸怒气地闯了进来,把肉拿起来扔到门外给自家的狗吃了,嘴里还说:“把肉赊给你‘程受罪’,不知何年何月能还账?还不如给狗吃了呢!”说完就恶狠狠地走了。 程秀才见妻子跟着自己受气实在可怜,便取出文房四宝,画了一匹马,又画了一只马鞭,然后随手写道:一匹马骓一只鞭,送君骑去早升天。玉帝若问人间事,就道文章不值钱。 写后觉得“送”字不解恨,又改为“赶”字。然后在灶王神位前烧起来。妻子在一旁甚是不解,程秀才对妻子说:“灶王爷实在难为一家之主,他在咱家只知道白吃白喝,忘了自己的职责。今天把他赶出去,让他去给他的主子汇报吧!咱家穷到这个地步,还能再咋个穷法。” 夫妻二人破涕为笑,程氏又对灶王爷说:“请你再捎上几句话:一没果、二没供,要赶你老上天宫,你老得给你老说,就说我家老是穷。”程氏夫妻赶灶王爷的做法传出以后,每年都有不少穷人按照此方法去做。 爱华网

爱华网