尿道阻力降低

保持有效的控尿机制需要两个因素:完整的尿道内部结构和足够的解剖支持。尿道内部结构的完整性决定于尿道黏膜对合和尿道闭合压二者所产生的阻力。尿道黏膜对合是由黏膜皱襞、分泌物表面张力和黏膜下静脉丛形成的,对合密闭可阻止漏尿。尿道闭合压来自黏膜下血管和肌肉的张力。尿道闭合压增高,阻力大,可控制排尿。盆底组织的松弛损伤而致尿道阻力减低。有研究发现是神经肌肉的传导障碍在腹压增高时不能反射性地引起尿道内压的升高。这类压力性尿失禁为尿道内括约肌障碍型。

尿道膀胱的压力关系

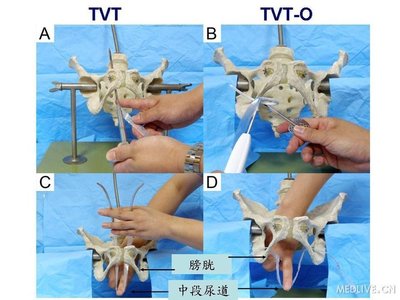

控尿机制良好者其近侧尿道压力等于或高于膀胱内压力,在腹压增加时,由于腹压平均传递到膀胱及2/3近侧尿道(位于腹腔内),使尿道压力仍保持与膀胱内压相等或较高,因此不发生尿失禁。相反,压力性尿失禁病人由于盆底松弛而致2/3近侧尿道移位于腹腔之外,在静止时尿道压力减低(仍高于膀胱内压),但腹内压增加时,压力只能传向膀胱而不能传递给尿道,使尿道阻力不足以对抗膀胱的压力,遂引起尿液外溢。解释了膀胱颈高运动性的压力性尿失禁的发生机制。

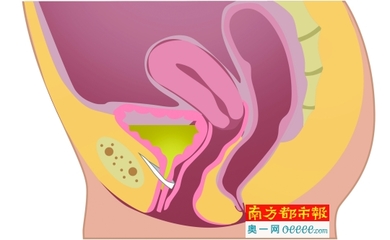

尿道膀胱的解剖关系

正常尿道与膀胱底部的后角应为90°~100°,上尿道轴与站立位垂直线所成的尿道倾斜角约30°。在压力性尿失禁患者,由于盆底组织松弛,膀胱底部向下向后移位,逐渐使尿道膀胱后角消失,尿道缩短。这种改变,宛如排尿动作的初期阶段,一旦腹内压增加,即可以诱发不自主排尿。除尿道膀胱后角消失外,尿道轴也发生旋转,使其从正常的30°增加至大于90°。这也从某一侧面解释了膀胱颈高运动性的压力性尿失禁的发生机制。

爱华网

爱华网