刘绍华 金敏华 文 | 勾特 插图

Q&A

刘绍华:

我希望替凉山的这些年轻人翻案

welcome

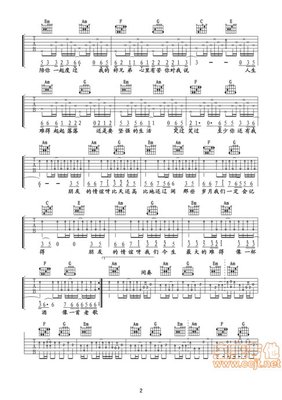

一部交织着人类学、社会学、经济学、民俗学、政治变革的独特民族志《我的凉山兄弟》脱颖而出。自2015年9月简体版上市起,短短几个月席卷各大好书评选榜。一位美国人类学者评价说:这是继林耀华1942年夏天考察凉山并写出《凉山夷家》,时隔多年后第一本深入凉山蹲点的民族志。

《我的凉山兄弟:毒品、艾滋与流动青年》

刘绍华 著

中央编译出版社

2015年9月版

一甲子后的新“凉山夷家”

▼

Q:不为人知的是,彝族是中国第七大族群。为什么直到今天您“惊觉”生活在这片土地上的很多人,他们对凉山彝族的认识,跟2002年您去凉山的时候差不多,趋近于零?

A:凉山非常大,大概是6万平方公里。当地人跟我打招呼,都不是问“吃了没”,而是“你的腿酸不酸”。我逐渐了解到彝族在历史上是非常强势而独立的存在。可能在历代当政者的眼里,彝族都是挑战自己权威的一个存在。当政者当然不想把它写进自己的教科书里面。13年之后,当我站在北京的讲坛上宣称“我对彝族算是有一些很基本的认识”时,仍然再三提到自己“当年对彝族这么的不熟悉,其实具有反省意义”。

大凉山彝族留守的儿童和老人

发现一个民族的自尊

▼

Q:作为一个人类学者,请谈下您写这本书所用的“民族志的研究方法”。

A:所谓民族志的研究方法第一是人得在那里。除了观察、和人家聊天,很重要的一点是身心要去体会。对年轻人来讲,最可怕的事情是没有希望。但是要走到没有希望通常是很长的一个过程,那么平常觉得很可怕的事情是什么?是无聊。当地的年轻人,当他已经没有多少农活可干,然后整天电视上都在告诉他,外面的世界是怎么样的。用身心体会他们的生存处境,对我去理解他们的所思所行,蛮有帮助的。

《我的凉山兄弟:毒品、艾滋与流动青年》

刘绍华 著

台湾群学出版社

2013年1月版

尽可能理解每一个不同的角色

▼

Q:在书里面为什么用了一个词“荣誉男人”形容自己在凉山的社会角色?

A:那些男人觉得我跟当地女人不一样,又不是男人,当我是例外,是“荣誉男人”。他们愿意以对待男人的方式对待我。但我可能又具备了女性的一些特质,所以我就成了他们讲述自己人生、甚至病痛方面的诉苦对象和忠告对象。

Q:您并非第一个关注凉山彝族“毒品、艾滋与流动问题”的学者。为什么您能写出《我的凉山兄弟》?

A:当时进凉山的初衷是很想知道当地人是怎么理解艾滋病这件事情的。这是我的一个切入角度,我想要知道这些行为发生的脉络。不管是当地的耆老起来自救,或者是政府对他们进行一些卫生教育或者是辅导工作,其实都是针对年轻人。普遍都是直接把他们的行为说成“偏差”,做了不好的事。对我而言,偏差论述其实是主流社会的理解,不是他们自己的理解。

我不预设立场,也不预设我的诠释。我尽可能地尝试理解每一个不同的角色,去访问、去聊天。当我做完研究,开始去分析和诠释整个事情背后复杂的因果关系时,我的立场就出来了。

对于大凉山的孩子们来说,快乐不知愁是他们的天性。

我所采用的研究方式比较像归纳法,不是演绎法。

“现在很多学生实际上是在用演绎法做人类学的人文研究,所以导致很严重的问题,可能掉了一堆书袋,谈了一堆理论,想要到田野里找东西印证自己的刻板假设,这是演绎法,但这是实验室里面的。”

Q:要怎么样才能做出一个比较说服人的归纳呢?

A:基本上是要充分理解。如果一开始就预设立场,获取信息的机会就已经受到很大的限制,在研究方法上根本是一个错误。你必须要清楚地告诉人家,如何提出你的观点,你的数据,清楚交代你的方法。这是一个负责任的人类学或社会学研究学者必须要做的工作。

书里讲到两个数字:利姆两乡5000多人当时已有200多名青壮年死于艾滋病,其中有个家支失去了90多名青壮年。

“荣誉男人”的翻案之作

▼

Q:您描述现代化浪潮中凉山彝族的脆弱和苦难。深层关注透过表面的社会问题,洞见当代中国卷入的全球化变迁中人的行为。试图理解一个非主流群体在社会、文化、历史变迁中脆弱性形成的时代过程。他们未来何去何从,您希望的是什么?

A:我希望这本研究著作是一本“翻案之作”。我希望替这些年轻人翻案,他们可能干了很多坏事、傻事,但是我很难直接说他们是坏人。就算发生了所有这些以疾病为征兆的社会问题,即便个人有行为上的责任,但那不是全部,更不是最重要的根本原因。整个凉山所承受的后果,根本就是他们始料未及的,也不应该全部由这些年轻人来承担。

海洛因是一级毒品。没有人是为了生病而吸毒,都是在莫名其妙的过程中掉到那个坑里。我的那些兄弟,当他们真的把毒瘾戒了,我打心底佩服他们。

图为凉山祭司戒毒仪式 。

Q:在成见非常深的人眼中,真理是无力的。您怎么看?

A:凉山的艾滋病不是发生在凉山,而是发生在中国大城市里。相当一部分凉山彝族青少年男性到大城市之后找不到工作,不得不在城市底层游弋,经常打群架,靠盗窃生存、靠各种各样不得已的方式生活,包括贩毒。

凉山地区过去没有真正意义上的市场经济,新中国成立后进入人民公社,进入社会主义,与市场经济或无缘。改革开放后,凉山彝族男性青年迁移到大城市打工,一下子飞跃到市场经济中,生存体验复杂曲折。我强烈感受到少数民族的边缘化和主流化过程是同时发生的。

所谓的主流化并不是他们真的变成主流,而是他们被逼迫着必须跟主流往同一个方向走。对于这些年轻人而言,在融入主流文化的过程当中,我觉得是持续的边缘化。”

凉山的年轻人就像世界上其它很多地方的人一样,跟主流人群有各种差异:文化差异、族群差异、语言差异、社会位阶差异、教育背景差异、财富经济差异,各种差异发展成不平等,而这一不平等最后可能发展成为社会悲剧。

《我的凉山兄弟》的英文版书名'走向刚阳之路’是一个比较中立、中庸的说法。

让人感动的民族志

▼

Q:本书是您2007年攻读哥伦比亚大学人类学的博士论文,2010年在美国斯坦福大学出版社出版。您的学术责任、成绩在英文书出版的时候就已经完成了,为什么还要把它变成中文?

A:这是我的社会责任和生命责任。2013年在台湾出版繁体字版,我自己改写成中文,那些彝族兄弟的说话口气,这件事情只有我能做。

中文版修正,主要有两个方向:第一是增加了后来发生的部分内容,包括有人死了;第二是删节,主要是把对中国读者来讲很基本的历史常识和地方文化叙述删除。这本书的简体版与繁体版几乎没有什么差别,大陆现在蛮开放的。

凉山彝族火把节(李伟)

读者

少有的让人读了非常感动的民族志。从里面看到的不是苦难或者悲惨遭遇,而是每天的日常生活,是活生生的人。

清华大学社会学系教授景军

艾滋病问题在凉山地区的出现纳入历史文化以及全球化的维度加以分析。在优美细腻的叙述中,读者不仅看到人类苦痛,还发现了一个民族的自尊。

中央民族大学民族学教授庄孔韶

作者的“媒体经验和人类学知识”起了作用,“细腻的文笔”展示了诺苏人面临内外政经巨变之时的艰难选择,“他们的刚烈与信奉、悲情与踯躅一览无余”。

三辉图书总策划严搏非

刘绍华书中的基本立场,就是“对个体生命的尊重。“它一定在什么地方打动了我们”。里面的问题和我们有了交集,是这部纯粹的学术著作能够产生如此大众影响的原因。

中央编译出版社总编辑刘明清

学术著作只要关注现实,从一个角落里说明真实的中国是什么状况,就会得到读者的响应。“刘绍华这本书的价值就在这里”,“现在国内学界不做调查就想当智库,未能成佛先要渡人,在书斋里推演伪问题,编排宏大叙事吓唬领导和同胞,既不现实又不接地气。”

刘绍华

人类学者

台湾“中央研究院”民族学研究所副研究员

另著有《柬埔寨旅人》(《中国时报》2005开卷十大好书)

爱华网

爱华网