寂寞凭高念远,向南楼、一声归雁。

【译文】 寂寞时登上高处眺望边远,转向南楼又听一听凄切的归雁。

【出典】 南宋 陈亮 《水龙吟·春恨》

注:

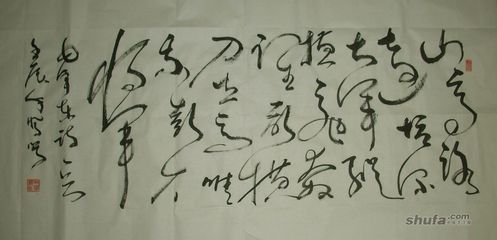

1、 《水龙吟》 陈亮

闹花深处层楼,画帘半卷东风软。春归翠陌,平莎茸嫩,垂杨金浅。迟日催花,淡云阁雨,轻寒轻暖。恨芳菲世界,游人未赏,都付与、莺和燕。

寂寞凭高念远,向南楼、一声归雁。金钗斗草,青丝勒马,风流云散。罗绶分香,翠绡封泪,几多幽怨!正消魂又是,疏烟淡月,子规声断。

2、注释:

闹花:形容繁花似闹。繁花,盛开的花。“层楼”,原本作“楼台”,据别本改。

迟日:长日。《诗·豳风·七月》:“春日迟迟,采蘩祁祁。”

平莎:平原。

金浅:指嫩柳的浅淡金黄颜色。

阁雨:停雨。阁,犹搁,停止。

芳菲:芳华馥郁。

青丝勒马:用青丝绳做马络头。古乐府《陌上桑》:“青丝系马尾,黄金络马头。”

罗绶分香:指离别。秦观《满庭芳》词:“消魂,当此际,香囊暗解,罗带轻分。”罗绶,罗带。

斗草:一种游戏,古代女子采百草嬉戏。

3、译文1:

盛开的花丛深处,耸立着高楼,东风从半卷的画帘吹入,令人觉得分外柔软。春天已经回来,苍翠镀上阡陌,平莎长得娇嫩,垂杨轻轻地飘荡着金线。春日迟迟地催开百花,云烟淡淡地搁住新雨,刚刚感到微寒,忽又稍微和暖。可恨这繁华似锦的世界,游人还未欣赏,却全都交给了黄莺和飞燕。

寂寞时登上高处眺望边远,转向南楼又听一听凄切的归雁。回想拔下金钗挑斗绿草,牵住青丝勒紧征马,别后已象风云飘流分散。只有丝带还飘荡着芳香,翠绿的薄绸还残留着眼泪,有多少的幽恨愁怨?正在为离愁伤感却又是稀薄的烟雾中透出淡淡的明月,远处传来杜鹃悲切的叫声令人肠断。

译文2:

高楼掩映的繁花深处,春风温和柔软,画帘半卷。春风染绿了道路,平野上嫩草一望无际,垂柳的柳条黄色清浅。迟迟的丽日催促着花儿开放。淡淡的云彩留住春雨的雨点,天气温和宜人,轻寒或轻暖。只恨如此美好芬芳的景色,游人未曾欣赏,却全都付给黄莺和飞燕。

寂寞时凭栏念远,听南楼传来一声声归雁。不禁忆念起欢乐的从前,你拔下金钗去斗百草,我牵着青丝缰绳的宝马,笑着欣赏观看,但这一切风流美好的生活都烟消云散。赠与熏香的罗带权作留念,翠色的丝巾上还有你的泪痕。那里包含着你多少幽怨。正当我极度伤心的时候,又传来几声子规的悲啼,满目尽是淡月疏烟。

译文3:

百花盛开的深处,有一座高楼,柔和的东风吹过,画帘半卷。春天将山路小径染绿,平野上嫩绿的小草一望无际,垂柳依依,金黄一片。春日温暖,催开了百花。云层淡薄,细雨绵绵,天气忽寒忽暖。可惜了美好的景色,没有人欣赏,全都交付给了莺燕。

孤寂时,我登上高楼思念远人,对着南楼询问归雁,想当初一起拔钗斗草,骑马游玩,到如今如风云般消散。分别时,她以香罗相赠,翠袖巾上沾满了泪水,这其中饱含多少幽怨?正当黯然神伤之时,只见烟月迷离,耳边传来子规的悲啼声,时续时断。

4、陈亮(1143~1194)南宋思想家、文学家。字同甫,原名汝能,后改名陈亮,号龙川,人称龙川先生。婺州永康(今属浙江)人。婺州以解头荐,“因上《中兴五论》,奏入不报。”孝宗淳熙五年诣阙上书论国事。后曾两次被诬入狱。光宗绍熙四年策进士,擢为第一,授建康军节度判官厅公事,未到任而卒。有《龙川文集》、《龙川词》。存词70余首。

5、这首词初看起来,是一首伤春念远的词。上阕写春光烂漫,又作转折,说春色如此美妙,却无人欣赏。下阕开头既已点明全词的“念远”主旨,接下通过回忆,写昔日邂逅的情境与别后的“幽怨”,后又回到眼前,烟月迷离,子规声咽,一片凄清景致,更增几多离愁。陈亮乃南宋气节之士,其创作绝少儿女情长。故有人认为此作寄托了恢复之志。

起首用“闹”字烘托花的精神情态,同时总揽春的景象,与宋祁《玉楼春》“红杏枝头春意闹”句相比,毫不逊色,加上东风软(和煦),更烘托出春光明媚,春色宜人。翠陌,翠绿的田野;平莎茸嫩,平铺的嫩草,用茸嫩形容初春的草,贴切恰当;垂杨金浅,浅黄色的垂柳。迟日催花,春日渐长,催动百花竞放;淡云阁雨,云层淡薄,促使微雨暂收;轻寒轻暖,不寒不暖,气候最佳。这些都是春归大地后带来的春景、春色。荟萃如此多样的美好景色,本可引人入胜,使人目不暇接而留连忘返。可是歇拍四句却指出:在今朝,游人未曾赏玩这芳菲世界,只能被啼莺语燕所赏玩。莺燕是“能赏而不知者”(《草堂诗余正集》沈际飞语),游人则为“欲赏而不得者”(同上)。

鉴于人情世故都是这样,尚有何心踏青拾翠!过片两句,因寂寞而凭高念远,向南楼问一声归雁。从上片看,姹紫嫣红,百花竞放,世界是一片喧闹的,可是这样喧闹的芳菲世界而懒得去游赏,足见主人公的处境是孤立无助的,心情是压抑的。雁足能传书信(见《汉书·苏武传》),于是鸿雁充当了信使,因为征人未回,向南楼探问归雁消息。金钗三句,谓昔年赏心乐事,而此时已如风消云散。金钗斗草,拔金钗作斗草游戏。宗懔《荆楚岁时记》:“竞采百药,谓百草以蠲除毒气,故世有斗草之戏。”青丝勒马,用青丝绳做马络头。古乐府《陌上桑》:“青丝系马尾,黄金络马头。”罗绶三句,谓难忘别时的恋情,难禁别后的粉泪,难遣别久的幽怨。罗绶分香,临别以香罗带贻赠留念。秦观《满庭芳》“罗带轻分”,亦此意。翠绡封泪,翠巾裹着眼泪寄与对方,典出《丽情集》记灼灼事。几多幽怨,数不清的牢愁暗恨。正销魂三句,有两种断法,一断在“魂”字后,另一断在“又是”后,两者都可,而后者较恰当。因为一结要突出“又是”之意,用“又是”领下面两句,由于又看到了与昔年离别之时一般的疏烟淡月、子规声断,触发她的愁绪而黯然销魂。子规,一名杜鹃,相传古代蜀君望帝之魂所化。(《华阳国志·蜀志》)子规鸣声凄厉,最容易勾动人们别恨乡愁。

这首词上片,作者几乎倾全力烘托春景的无比美好,而歇拍三句,却来一个大转折,指出人们以不能游赏美好的春景为憾事,以如此芳菲世界被莺燕所占有为惋惜,才领会前面之所以倾全力描绘春景者,是为了给后面的春恨增添气势。盖春景愈美好,愈令人惆怅,添人愁绪,也就是春恨愈加强烈。杜甫所谓“花近高楼伤客心”(《登楼》),“感时花溅泪”(《春望》),即为此种思想感情的反映。下片似另出机杼,独立成篇,其实不然,它是全词的一个有机组成部分,上下片有岭断云连之妙。上片因春景美好反而引起春恨,这是客观景物与内心世界的矛盾,而所以铸成此种矛盾的,伤离念远是一个主要因素,下片就是抒写离愁别恨的,因而实与上片契合无间。从赏心乐事的一去不返,别后别久的十分怀念,别时景色的触目销魂,都在刻画主人公的感情深挚。可是作者是一位“推倒一世之智勇,开拓万古之心胸”(黄宗羲《宋元学案·龙川学案》)的铁铮铮汉子,他写作态度严谨,目的性明确,每一首词写成后,“辄自叹曰,平生经济之怀略已陈矣”(叶适引陈亮语)。所以很难想象他会写出脂粉气息浓郁的艳词。据此,才知下片的闺怨是假托的,使用这类表现手法在诗词中并不鲜见,大率以柔婉的笔调,抒愤激或怨悱的感情。此种愤激之情是作者平素郁积的,而且与反偏安、复故土的抗金思想相表里,芳菲世界都付莺燕,实际的意思则是大好河山尽沦于敌手。为此,清季词论家刘熙载评这几句词:“言近旨远,直有宗留守(宗泽)大呼渡河之意。”(《艺概》)以小词比壮语,不觉突兀,是因其精神贴近之故。

陈亮传世的词七十多首,风格大致是豪放的,所以明代毛晋说:“《龙川词》一卷,读至卷终,不作一妖语、媚语,殆所称不受人怜者欤!”(《龙川词跋》)后来他看到此篇及其他六首婉丽之词,修正自己的论点,曰:“偶阅《中兴词选》,得《水龙吟》以后七阕,亦未能超然。”(《龙川词补跋》)其实毛晋本来的论点还是对的,无须修正。作家的作品,风格、境界可以多样。陈亮词的基调是豪放的,但也出现一些婉约的作品,毫不足怪。苏轼《水龙吟·和章质夫杨花》、辛弃疾《摸鱼儿·暮春》,情调岂不缠绵凄婉,但毕竟与周(邦彦)、秦(观)不同,苏、辛和陈亮的词,和婉中仍含刚劲之气,所谓骨子里还是刚的,关于这一点,明眼人一眼就能看的出。

6、雁

一、触发乡情、亲情,抒写游子思妇的绵绵思念。雁是候鸟 ,随季节变换而迁移, 春天北飞,秋日南归。季节更替之时,大雁都仿佛在奋力飞回故巢,这种特点常常唤起人们逆旅乡思、离恨别愁的幽微情感。因此诗人常常借雁抒情,寄寓自己浓浓的乡愁和天荒地老永不褪色的亲情。“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意”(范仲淹《渔家傲》)“戍鼓断人行,秋边一雁声”(杜甫《月夜忆舍弟》)“雁字回时,月满西楼”(李清照《一剪梅》) 指君子古人认为大雁冬去春归,是很讲信用的,“信也”;大雁南飞的时候排成整齐的雁阵,是很有礼貌的,“礼也”;大雁晚上休息的时候是有放哨的,很聪明,“智也”;同伴受伤了,也不离弃,是很讲义气的,“义也”。古人有很多赞美大雁的诗词,只不过是对人性的一种寄托罢了。

二、代指书信、音信。“凉风起天末,君子意如何。鸿雁几时到,江湖秋水多。” (杜甫《天末怀李白》)“乡音何处达,归雁洛阳边。”(王湾《次北固山下》)

三、比拟自身,表现落寞孤单之苦。雁行有序,自是伟丽壮观,但失群之雁,也会倍显孤单凄惶,因此诗人每每在遭受磨难、壮志难酬、仕途坎坷、怀才不遇之时,就自然会想起孤雁来。有时是表现自己的孤傲不屈。缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来?缥缈孤鸿影”(苏轼《卜算子》),有时是表现自己的孤苦无依。“人是岭头云,聚散无谁管。君似孤云何处归,我似离群雁”(周紫芝《卜算子》),有时是表现自己的落寞迷惘, “欲问孤鸿向何处,不知身世自悠悠”(李商隐《夕阳楼》), “寂寞凭高念远,向南楼,一声归雁”(陈亮《水龙吟》)。

7、仍记得儿时最初的语文课:“秋天来了,天气凉了,一群大雁往南飞,一会儿排成个‘人’字,一会儿排成个‘一’字……”简单的文字,描绘出苍凉神奇的境界。年轻时去乡下“插队落户”,在长江边围垦,常看到雁群从天空飞过,确实时而“一”,时而“人”,春天往北,秋天向南,在辽阔天幕中,它们是不辞辛苦的迁徙者,不管世事如何变迁,大雁年年南来北往,这是个永恒现象,是生命在大自然中创造的奇迹。凝望空中的雁阵,曾引起我无穷遐想。

古代的诗人,善于触景生情,他们当然不会忽略南来北往的鸿雁,他们把感慨写在诗中,让无数读者共鸣。雁作为古诗中常出现的意象,代表了什么?

羁旅中的诗人,仰头见雁,怀想的是故乡,听到空中雁鸣,牵动的也是思乡之情。如隋人薛道衡《人日思归》:“人归落雁后,思发在花前”;欧阳修的《戏答元稹》中有名句:“夜闻归雁生相思,病入新年感物华”;唐人赵嘏《长安秋望》:“残星数点雁横塞,长笛一声人倚楼”;宋人戴复古《月夜舟中》:“星辰冷落碧潭水,鸿雁悲鸣红蓼风”。诗中有雁出现,意境必定苍凉,一个雁字,牵动无限愁思。韦应物有五绝《闻雁》,也写于旅途之中:“故园眇何处?归思方悠哉。淮南秋雨夜,高斋闻雁来。”异乡之夜,秋雨绵绵,忽闻空中传来雁鸣,在一个远走他乡的游子的耳中,这声音意味着什么?无须议论,已将萧瑟孤寂的心境和盘托出,让人读来感觉到无限凄凉。宋人陈亮《水龙吟》中,“寂寞凭高念远,向南楼、一声归雁”,表达的也是类似心情。

在古人诗中,鸿雁也是信使的象征,鸿雁一词,有时就直接代指书信。譬如杜甫《天末怀李白》中,“鸿雁几时到,江湖秋水多”;李商隐《离思》中,“朔雁传书绝,湘篁染泪多”,都是人们熟悉的名句。

在我的记忆中,印象更深的,是苏东坡的两句:“人似秋鸿来有信,去如春梦了无痕。”苏东坡由大雁联想到了人生,人生来去如鸿雁迁徙,代代往复,生生不已,而人的经历又像春梦一样,去而无返,形迹缥缈。这是诗人的联想,却使无数人吟之而共鸣。

7、寂寞凭高念远,向南楼,一声归雁。金钗斗草,青丝勒马,风流云散。罗绶分香,翠绡封泪,几多幽怨!正销魂,又是疏烟淡月,子规声断——初夏时节,吟诵着陈亮的词句,于景于情都很相宜吧。

漫游了很久以前的那片林子,在小木屋里坐坐,一卷有关于情感的故事重新鲜活在心中。

那是很久很久以前,一个美丽的童话在那初冬的季节里诞生了。故事是从泪水中开篇,第一次真切地听到她的声音竟然是哭声,那么动情,那么温婉。于是,他真了,他在乎了,他把她珍藏在最柔软的心底——好像可以更早的,由于担心寂寞孤旅,在那个热闹的长假里出行的不便,莫名的牵挂最终按捺了冲动。现在细想,却不后悔,他说。后来,他不在的时候,她就在那小木屋里静静地坐坐。而今重温当初的文字,心是那么的怅然!

那时候,他常常漫游在山间的林中水边,常常仰望衡阳秋雁远征暮霭苍烟,云掠山巅,晴空深远,其实怎深得过想念?垂首扼腕,仰天长唤,夜幕下的林子里虫鸣如线,莲子年少,玉藕初成的荷塘边,一个人静静的摆弄着思恋。悠悠淮水,怎长得过渴盼?秋蝉嘶哑,萤光黯淡,那是心境如麻乱。多想卷起长川,叠掉山峦,立即拉她到眼前。

后来的故事很甜,就像童话那样灿烂。有人说,钟情只需一见。在那个喧嚣热闹的车站,虽不曾有过深情的对视,可见她的第一眼,他便知道,她与他想像中是一个模样,然后,他把看到的她和想像的她,温柔的粘在一起,放在他心里,永远都不会放她出去。他们常常流连在那山间的小木屋——想锁住那一抹绿。

不知始于何时,不知缘于何事,一向温婉顺从的她把“不”常常挂在嘴边。是觉得那简单太单调?觉得那规律太乏味?于是,她已开始思念她的过去,开始回归她的宁静。或许,五百年的佛前苦求仍不够虔诚,这山间的小木屋注定成不了她的家园。而他,随缘,却不化缘。最终,他将独语千年,她却不再流出一颗泪滴。

回到久别的那间小木屋,再读过去的诗句,执手霜风吹鬓影,露寒人远书相应——那是很久以前的陌生了。如烟往事凝为一种仪式,于是这个故事有了尾声。

清晰的最后记忆是:他往左,她往右,走过那条街,回到两个世界。

8、真的是很羡慕国内在爸爸妈妈身边生活的人,多幸福啊!我的同学曾经好羡慕我在国外可以吃西餐,我说那叫你天天啃面包你愿意吗?当你饥饿的时候多希望有碗热汤哪怕有碗咸菜也好。天天吃甜的冷的食物,真是在考验自己的胃呢!以前只是知道三毛在旅居的时候曾经觉的酱油拌饭很好吃,我以前是觉的那一定是世界上最难吃的饭了,现在看来有的时候可能是最美味的了。昨天我就用辣椒酱拌饭当作了午餐。有的时候可以这么想,有的吃总比没有好吧,所以这么想我看来还是很幸福的。以前在国内喜欢喝热的水,什么都是热的。现在总算是锻炼出来了,大冬天也喝凉的,去麦当劳吃饭都是冰的饮料,几乎都是加冰的,不知道乌克兰人是否经常冒火气以至于要用冰块给自己降降火呢?以前在国内,我从来不在大街上吃东西,觉得那样很掉价,穿的整整齐齐弄个吃东西的模样很丢脸,现在有的时候赶着上课,我就自己带的面包直接在学校人最多的大厅里等候,一边等一边吃,那也顾不上什么形象了,还自备茶水,看着杯子里泡的茉莉花茶吃着干冷的面包,中西结合,心里还有点自豪。同学问我呀你怎么在这里吃东西,好多人在看你呢?我说:“要的就是这个效果!我的午餐不差呢,饮料还是茉莉花茶呢!”因为好像真有的我心苍茫的感觉。所以国内的朋友应该很知足吧,因为在这里有的时候吃块豆腐都是很不容易的事情。所以每次回国都会想饿狼一样扑进超市大选购一番,看什么都好吃。真的是饿坏了。不过说归说,大部分留学生都是如此,艰难归艰难,过程还是很享受的吧,一生难忘------还是中国的食物营养健康又好吃。

寂寞凭高念远,向南楼、一声归雁。

9、总觉得古代的人情感比现代人要丰富许多。一次离别,一阵感慨。生活中的每一种心情,都可以造就一段流传千古的美词佳句,连古代的男子,也都具有如女子那般婉约细腻的心思。

且看:晏殊的“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”,柳永的“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,东坡的“纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜”,秦观的“天涯旧恨,独自凄凉人不问”,豪迈如李白,也有“举杯邀明月,对影成三人”的时候。

总是在寂寞的时候读唐诗,总是在寂寞的时候品宋词,如果唐诗宋词有一个主题,我想那应该是:寂寞。

旷达如东坡,悲壮如岳飞,豪迈如稼轩,他们的词里,也都不乏悲凉的味道。稼轩的“道晚正愁予,深山闻鹧鸪”可谓是把这种寂寞悲凉之感写到极至,而他们的悲凉,无外乎念远,追忆,壮志难酬。才华难识,抱负难展——他们只能在深山旷野中踱步,自嘲的同时感叹生不逢时,寂寞的同时感叹流年易逝——人生若白驹过隙,而瞬间鬓已星星矣。

这种人生如梦的寂寞和苍凉,谁躲得过呢?花开花落月圆月缺是人类共有的无常的悲慨,诗人们以自己敏锐,真纯的心灵去体会了那种共有的慨叹和寂寞。而将这种寂寞展示得淋漓尽致的,是唐诗宋词。我不能不赞扬它的美。千年飞逝,早已不见亡灵墓冢,而让我们百般品味爱不释手的,让我们情不自禁默念出口的,让我们带着满心萦绕的慨叹高声朗诵的,让我们在寂静的夜里默默品读,畅流出口犹如满室生香的,是那些美丽的词句,是千年前善感的诗人们或喜或悲或豪迈或寂寞的心情。

寂寞凭高念远,向南楼、一声归雁。自古以来的诗人都是一样的,他们都关心世间万物,都保持着一颗敏锐善感的心灵,所以他们才能看到别人看不到的。大自然的风雨江山,花开花落,月圆月缺,夕阳残照,都能给他们很深的感触,使他们“悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春”,正因为这样,他们才能比常人更加享受寂寞的时光。

寂寞是千古命题,无论是伟人,凡人,古人,今人,还是诗人,和我们常人,但有智慧的人会在寂寞中得出诗意的感触和深刻的见解。

“对酒当歌,人生几何,譬如朝露,去日苦多”,像曹操这样一代英雄,当他对酒当歌时也会说出这样感慨悲凉的话来。还有晏殊的“一场愁梦酒醒时,斜阳却照深深院”,试想:可能是念远,或者伤春,待不久酒醒梦回,寻梦不得,内心的清冷正与射进深院的一抹残阳相映,这是何等的冷寂悲凉!

自古英雄多寂寞,而自古诗词也是寂寞的吧,它被一个寂寞的诗人在寂寞的时候吟出,寂寞地流传千古,被后人在寂寞的时候细细品味,惟有寂寞懂诗词,惟有诗词懂寂寞。

念远,伤春,追忆,相思,都离不开“寂寞”二字。

最寂寞不过英雄末路,不过美人迟暮,不过辗转反侧,不过物是人非,时过境迁……

爱华网

爱华网