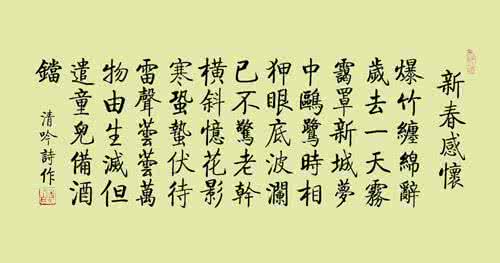

“从小读宋词”的第二十六课

▼

◆◆ ◆

词人

周紫芝(1082-1155年),安徽宣城人。他的词婉约清丽,没有当时雕琢堆砌的毛病,读起来很轻松,但又有余味。

◆◆ ◆

词解

“一点残红欲尽时”。开篇点染了一个深夜对孤灯的形象。“欲尽时”三个字把长夜思念的漫长刻画出来。

“乍凉秋气满屏帏”。夜凉如水,更何况是初秋的晚上?

开篇两句,很容易让人感觉到温庭筠的味道,也有一点晏几道的风格,都是先点染几笔景物,在景物的描写中呈现给人一种思念的情感。

温庭筠的词说:“小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪”。正是这种手法的代表作,周紫芝的开篇这两句,正是继承了这种手法。

“梧桐叶上三更雨,叶叶声声是别离”。这句平白如话,意思很好理解。这也是周紫芝词的特点,用词不晦涩,不纠结文字的雕琢,但却很有回味。温庭筠的词说:“梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明”。这句正是从温词化来的。

李清照的词说:“梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴”。“叶叶声声”和“点点滴滴”是同样的手法,也给人同样的感觉。

梧桐这个意象在中国诗词里常常代表的是离别和愁苦,白居易《长恨歌》说:“春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时”。李后主的词说:“寂寞梧桐深院锁清秋”。梧桐叶密,在秋雨的滴落中声音细索,如同思人自语,所以说“叶叶声声是别离”。

“调宝瑟,拨金猊。那时同唱鹧鸪词”。“宝瑟”和“金猊”给出来的意象很华美,也代表的是当年时光的美好,李商隐说:“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年”。用的是同样的手法。好的诗人都会用一两个精确的抽象描写,来表达更丰富的感情。

“如今风雨西楼夜,不听清歌也泪垂”。收尾是从回忆写到如今,不听清歌也泪垂,因为是风雨交加的夜晚,独自在西楼对着残灯,正好回应首句的“一点残红欲尽时”。

很多人读这首词都会记住这一句,因为它非常好理解,用平实的语言写出深挚的感情,对诗人来说,“风雨西楼夜”是实笔,但在读者看来,任何一个离别的场景都可以是“风雨西楼夜”,因为“西楼”这个意象已经不是简单的理解为西边的小楼了,就跟“梧桐”一样,在中国诗词历代的发展中,“西楼”也成为带有特指意象的一个词。

“西楼”一词最早见于六朝诗歌中,南朝鲍照在《玩月城西门廨中》诗里说“始出西南楼,纤纤如玉钩”。描写的是一弯月牙挂在西南楼边的景色。同样南朝的庾肩吾也说:“天禽下北阁,织女入西楼”。到后来唐诗有:“从此无心爱良夜,任他明月下西楼”。“西楼”所代表离别愁苦的意象就越发明显了。再到宋词,用的就更多了,李后主的“无言独上西楼”,晏几道的“醉别西楼醒不记”,李清照的“雁字回时,月满西楼”。

在中文里有很多字和词都是有特定的属性的,只要这个词一出来,就能准确地传达想要传达的特定情感,这是打动读者的一条捷径。

所以在周紫芝《鹧鸪天》的最后收尾这句“如今风雨西楼夜”,虽然用字平白如话,但却蕴含了丰富的意象情感,这就是它“有余味”的原因。

至于“不听清歌也泪垂”,这是用的巧笔,前面有着“风雨西楼夜”,后面不管听不听清歌都会泪垂的,清歌不是泪垂的主要原因,但诗词有时候就是不讲逻辑的,诗人偏要这么写,这更能增加情感的深婉,比直接写“泪垂”要更加能触动人。

▼

【从小读宋词】

这里是宋词的王国

浅吟低唱、风花雪月的世界

爱华网

爱华网