多伦淖尔镇位于内蒙古自治区锡林郭勒盟南部,是多伦县所属镇,该镇是中共多伦县委、多伦县人民政府驻地,是全县的政治、经济、文化、教育、科学技术中心。全镇总面积513平方公里,南和丰宁县、大北沟镇接壤,西与大河口乡毗邻,北与蔡木山乡交界。是内蒙古自治区到北京直线距离最近的镇。多伦淖尔镇气候属中国东部季风区,中温带,半干旱向半湿润过渡地区的典型大陆性气候,年平均降水量385.5毫米,年平均风速3.6米/秒,无霜期100天左右。

申请报告

(节录)

多伦淖尔镇史称多伦诺尔,亦称兴化镇。多伦诺尔系蒙古语,汉语为七个湖泊之意。又因此地曾建有汇宗寺和善因寺两座藏传佛教寺院,故俗称喇嘛庙。

多伦淖尔镇地处内蒙古高原南缘,阴山山脉北坡的多伦县中部,是多伦县人民政府驻地,全县政治、经济、文化中心。公路里程南距北京市360公里,南距张家口市280公里,东距承德市和赤峰市均约280公里。多伦淖尔镇陆路交通便捷,贯穿全境的南北大通道北与省级通道相连,南与张承高速公路接通,处于以省道308线和京伦大道,多克线公路为“十字”型骨架所构建的“三纵三横”的公路网络上。此外,途经多伦淖尔镇的桑虎(桑根达来至虎什哈)铁路正在兴建中。

多伦县历史文化底蕴深厚,历史上一直是汉地农耕文明与北方游牧文明相冲突和融合的最前沿,有保存较为完整的清代建筑群落,是全国文物保护工作先进县,全国科普示范县,全国小城镇建设先进县。

多伦淖尔镇处于东部季风区,中温带半干旱向半湿润过渡地带,气候宜人。境内地貌多姿,风光秀丽。素有“塞上江南,草原水乡”之称。溪流、湖泊、草地、沙丘交相错落,自然形成的空间肌理与古城相衬托,展现了独特的自然人文景观。

多伦诺尔有较为久远的历史。考古发现境内存有史前文化遗址,并出土过石斧、石针、刮削器等石器器物,说明新石器时期这里就留下人类活动足迹。

史料记载,多伦地区,商、西周时属鬼方,春秋战国时属东胡。燕昭王三十年(公元前300年)“燕以秦开为将,破东胡,扩地千里”,之后,筑长城,以防东胡南下。燕长城从县境通过。秦统一六国,多伦县城长城以北属东胡,以南属秦。西汉时,为上谷郡北境。东汉时,属乌桓。晋为鲜卑地。北魏为怀荒、御夷镇地。北齐为燕州北境。隋为涿郡雁门北境。唐及五代为契丹地。宋朝时,先后为辽金所控制。元朝,初为开平府辖地,后升开平府为上都,则属上都路开平县。明初,县境属开平卫。明末开平卫内徙,此地渐为蒙古部落游牧地。悠悠岁月,在漫长的历史长河中,这里积淀了深厚的历史文化内涵,周边、域内历史文化氛围浓郁。多伦诺淖尔镇南距燕、秦长城和金界壕遗址30公里,西北距元上都遗址30公里,距元避暑行宫东凉亭15公里,东与清代的木兰围场相邻,西距元上都砧子山古墓群20公里。南距辽肖太后“梳妆楼”100公里。

康熙五十二年(1713年),汇宗寺的群体建设基本完成,整个寺院建设得富丽堂皇,宏伟壮观。整体布局由主体庙,十座活佛仓、五座官仓和蒙古各旗的当子房等建筑组成,总占地面积27.5万平方米。建筑风格融入了汉、蒙、藏、满等多种艺术形式。主体庙位于全寺的中心位置,共五进院落,五座主要庙宇,一座藏经楼。其中主大殿外观形制似北京护国寺大殿,楼二重,阔七间,深五间,底层出抱厦五间,二层出抱厦三间,高15米,顶覆青色琉璃瓦,融中原建筑风格与藏蒙艺术色彩于一体。康熙五十三年(1714年),康熙皇帝为汇宗寺亲书“汇宗寺”额和“声闻届远”匾,并御制满、汉、蒙、藏四种文字碑文。对当时多伦诺尔城镇情景,此碑文中记述到“殿宇廊庑,钟台鼓阁,日就新整,而居民鳞比,屋庐望接,俨然一大都会也。”咸丰五年(1855年)汇宗寺的主大殿因火焚毁,由于缺乏经费,搁置了六年才得以修复,咸丰十一年(1861年)竣工,但庙顶未能使用琉璃瓦,仅用青筒瓦代替。

康熙五十五年(1716年),被“市肆鳞繁,货财骈集,日新月异,获三倍之资”的兴化镇吸引而来的众多河北籍商人,为解决集会和议事的场所,集资兴建“直隶会馆”,此会馆因是集会馆与祭奉“天、地、人”三官为一体的庙宇式建筑群,故亦称“三官庙”。其中“文昌亭”精巧壮观,是当时全城最高建筑。

在多伦诺尔这个商业市场上,一方面因为众多的商人做大做强的生意促进了城镇的繁荣和发展,另一方面又有多少商人在这里砥砺才干,历炼本领,为后续发展奠定了基础。历史上的多伦诺尔与外地的关系渊源流长,多有不解之缘。民国十年由常赞春总纂而成的《常氏家乘》记述,山西榆次车辋村常家大院的常家之先祖常威“清康熙间始裕,至于起家,即率经商,其经商地则多伦诺尔,兴化镇……。”即说常家的发迹起家是因在多伦诺尔等地经商,发财后回乡,瞄准商机,转而投资于其它市场,大做茶叶生意,成为山西最富的大茶商。

因多伦诺尔喇嘛宗教事务的发展,原有规模的汇宗寺已不敷使用,雍正五年(1727年),皇帝颁诏,发帑银十万两在汇宗寺西南里许敕建“善因”寺,雍正皇帝御笔亲书“敕建善因寺”额,并御制善因寺碑文。新建的善因寺总占地面积18.4万平方米,布局工整,气势宏伟,金碧辉煌。其布局以主体庙为核心,两侧建有五座官仓,三座活佛仓,以及众多的供内外蒙古各旗喇嘛居住的当子房,另外还有为预备雍正皇帝的驾临而特意建造的雍正行宫一处。主体庙尤为壮观,对此,《口北三厅志》如是记述:“仿西藏达赖喇嘛所居都岗之式建置,都岗者,华言经楼也。其制门二重,左右钟鼓楼各一,御书满汉文碑亭各一。正殿二重,前殿为楼,共八十一间。其中柱皆空以泄水。制作工巧,殿皆覆以黄琉璃瓦,周以缭垣,巨丽无比。”

善因寺建成,亦由第二世章嘉呼图克图掌管。雍正十年,因准格尔部噶尔丹策凌侵扰喀尔喀,外蒙古的哲布尊丹巴活佛受命由外蒙古移居善因寺。此时,由于汇宗、善因两寺有内、外蒙古最高级别的两大活佛居此,以及还有象甘珠尔瓦等在喇嘛教中地位较高的活佛在此,汇宗、善因两寺成为内外蒙古民众向往的地方,拜佛拈香者日众,内地至此贸易经商者蜂涌,致多伦诺尔进一步繁华。

善因寺建成,与汇宗寺东西对应,成为仅次于西藏布达拉宫的藏传佛教圣地。在城镇建设的格局上,隔鸳鸯河相望形成南为青砖瓦舍以汉、回文化特色为主的商业区,北为金碧辉煌的宗教城,构成多伦诺尔古城的独特景观。

乾隆十一年(1746年),朝廷派钦差抵多伦诺尔,特赐御笔“性海真如”匾,赐善因寺“智源觉路”匾。

此外,自康熙四十年(1701年)始,汇宗寺设“喇嘛印务处”,管理喇嘛教教务和所属蒙民,为政教合一的机构。

雍正十年(1732年),为管理“察哈尔东翼正白、镶白、正蓝、镶黄四旗及内札萨克,外喀尔喀一百三十余旗蒙民交涉,命、盗等案,并查辑逃匪,审理汉铺争讼、窃劫、人命各案之事”建置“多伦诺尔宣抚理事厅”,为口北三厅之一,多伦诺尔镇为理事厅厅治所在。建有理事厅同知署衙。并相应建置军事、治安等机构,先后建有巡检署、千总署、都司署和协副将署等署衙。以及朝廷户部下派多伦诺尔的办事机构“户部衙门”。

乾隆六年(1741年),因暂居多伦诺尔的第二世哲布尊丹巴活佛移回喀尔喀,为安置其“所遗库伦贸易商民”,在兴化镇东北一里,建“新盛营”(即今城镇北半部分),俗称“新买卖营”,而把原买卖营称“旧买卖营”。当时的新盛营南北长一里,东西广半里,周围长三里,编五甲。并形成了柔远、宁人、阜财、裕本、通利等五条街道。之后,新旧两营连片,城区扩大,至乾隆二十三年(1758年)时,多伦诺尔城已形成南北长七里,东西宽四里,分十八甲,十八条街道的规模。其中最繁华的四条街道兴隆街、福盛街、东盛街、长盛街的街面和两侧的排水沟均用方石铺砌,总长约十华里。东盛街北段为连接新、旧两营,建有小型石拱桥一座。城西环城河上建有三孔石拱桥大西桥。两座石桥结构奇巧,外观典雅。

《口北三厅志》记载,康熙皇帝于康熙三十年驾幸多伦诺尔与蒙古诸部会盟,又于康熙三十八年至多伦诺尔巡幸;之后又分别于康熙四十四年和康熙五十二年抵多伦诺尔,到汇宗寺拈香礼佛,会晤蒙古部落。乾隆皇帝于乾隆十年到塞外驻跸巡察多伦诺尔,宴赏蒙古诸部。由此曾在多伦诺尔民间留下许多传说和佳话。

乾隆十年(1745年),由山西籍商人集资兴建山西会馆,四进院落,现存建筑面积1800平方米,有房舍殿宇百余间,是集会馆与祭祀关公为一体的庙宇式建筑群。整体建筑设计精湛,匠心独具。楼、台、殿宇错落有致,雕梁画栋,无处不绘有以三国故事为主兼有山水花卉和禽兽的彩色图案,精美绝伦。院内的大戏楼高约三丈,以气势雄伟,结构精巧而闻名遐迩。以后,于嘉庆十二年重修,重修山西会馆碑记记载,此次重修,山西籍商号捐款者一千余家。之后又于宣抚元年重修,于民国元年竣工。

民国二十二年七月,抗日将领吉鸿昌收复多伦后,曾在山西会馆院内召开万人群众大会,吉鸿昌将军在大戏台上讲演,宣传抗日主张。山西会馆在“文革”期间遭破坏,五座牌坊、钟、鼓楼被拆除,但大部分古建筑尚存。

清代,多伦诺尔因外来人口的剧增,也是个多民族的聚集地,长期以来,多个民族和谐相处,多种文化水乳相融。市场经济的发展,河北、山东、宁夏等籍的回族商人迁住,伊斯兰教传入。自雍正至光绪年间,由回族群众发起捐资在城区先后建清真寺五座。这些建筑规模不同,形制各异,在多伦诺尔城另具特色,这些建筑,在“文革”期间,部分遭破坏、拆除,大部分建筑至今保存完好。

此外,汉传佛教、道教文化在多伦诺尔也有体现,镇内还建有兴隆寺、城隍庙、碧霞宫、灵祐寺、白云观、山神庙、河神庙等大小寺庙几十座。这些庙宇建筑艺术,各具特色,丰富了多伦诺尔的宗教文化内涵和城镇景观。

城镇的繁华,也推动了文化生活的开展,三百多年来,以宗教形式为特征的庙会活动和每年正月的民间社火活动在多伦诺尔传承相继,盛行不衰,特别是传统的“六月十五”庙会,形式丰富多彩,场面恢宏,蔚为壮观,成为草原盛会的亮点。自清以来,由于晋商文化的影响,晋剧很早就传入多伦,并被多伦群众所钟爱。清代,在多伦城镇范围内共建戏楼六座,诸多著名戏班应邀应时演出,清代和民国期间,山西、河北很多戏剧表演艺术家都曾在此献艺,他们的戏剧表演艺术曾在这些舞台上得到展现和升华。对此,从山西会馆大戏台墙壁上至今犹存的各时期一些戏班来此演出所留题记上可窥其一斑。

多伦诺尔商业的繁荣时期,据河北清宛人杨溥于民国21年来多伦调查后所著《察哈尔口北六县调查记》所述:“多伦当清咸丰同治最盛,商号增至四千家,且多殷富。又说:“商业盛时,西北至库伦桑贝子,北至满洲里,海拉尔,均为多伦商人势力所及之地”。当时,河北、京津、山西等地商人将大批的绸缎、布匹、铁木瓷器、日用杂货、茶叶、烟草、药材香料等物由内地运往多伦,转销内外蒙古各地,又将草原上的牲畜、皮毛、蒙盐、蘑菇等物汇集多伦,销往内地。商业的繁荣也推动了手工业的发展,铜银器制作,皮毛加工、鞍具、糕点、宗教用品等手工加工业久负盛名。特别是铜佛、铜法器的制作,工艺之高,产品之精,享誉中外。《察哈尔口北六县调查记》称“佛像为此邑名产,大至寻丈,小至盈寸,均能范铜铸造,……仪容微妙,衣饰挺劲古致,极有美术价值。”光诸十九年(1893年),俄国人阿.马.波兹得涅耶夫夫妇第二次来多伦考察,回国后所著的《蒙古与蒙古人》一书陈述:“多伦诺尔的佛像比北京和蒙古其他地方出的佛像都要好,佛像尺寸准确,贴金艺术水平高是其最大特点”。当时,多伦诺尔市场有“十三行”、“十大粮商”、“八大银号”、“五大烧锅”、“两大当铺”之说。市面上店铺林立,商号栉比,牲畜牙纪、屠宰加工、糕点制作、茶楼、饭庄、客栈、妓院、赌场等业一应俱全。商贾如流,街市繁华,北京、天津、上海、张家口、南京以及湖广地区的客商云集,在此进行常年的大宗贸易,多伦诺尔被誉为“南迎中华福,北接蒙古财”,“日进斗金,日出斗银”的漠南商埠。《大英百科全书》记载,多伦诺尔人口最多时为18万,称当时的多伦诺尔为中国北方最重要的城市。声明远播,蜚声中外。

史料记载:清朝政府在多伦设立税务机关,光绪八、九年时,年收皮毛、牲畜两项交易税达到四、五千万两银,盐关税收二十四、五万银元,另征地方杂税四十至五十万两银,总额超过归化城和包头两地总和。多伦的繁荣也引起了外国商人的注意,自同治年间开始,即不断有外国人至此观光考察,刺探情报,光绪年间,外国资本渗入,有英、美、德、日等国相继在多伦开设了“美丰”、“德成”、“新大兴”、“三井”、“怡和”等洋行。

多伦城镇商业和手工业在鼎盛时共有63个行业,各行业都有“同行公会”即“行会”。光绪三十年(1904年)成立商公所,把所有行会均纳入商公所管理范围,职责主要是协调市场,管理商人。民国八年(1919年)改商公所为商务会(商会),受中华全国总商会垂直领导。

光绪末年,因中东铁路修成,商路改变,多伦诺尔的贸易被外地所吸引;辛亥革命后,外蒙古搞独立,旅蒙商受损;军阀混战,兵燹匪患等影响致使多伦诺尔渐趋衰落。商业的衰落,导致市面的萧条,城镇面貌也渐次失去了昔时的辉煌。但往日的声誉和影响犹存,仍被有关方面所重视。民国三年,袁世凯政府宣布开放张家口、多伦、归绥等地为商埠。同年中央财政部在多伦设“口北蒙盐总局”。孙中山先生所著《建国方略》中之修建铁路计划指出西北铁路系统“以北方大港为出发点,以多伦诺尔为门户”,确定计划中的西北铁路中心当属多伦。民国17年,上海《国民日报》载:“内蒙大革命计划,经中央委员白云悌氏与各蒙王族代表有张家口协议……,设立内蒙政府于多伦诺尔”。

多伦诺尔镇民风淳朴,钟灵毓秀,历来重商亦重文,也是文儒辈出的地方。自始以来,私塾教育自成传统。光绪十年,由举人郑次超和秀才严文元等创办“兴化书院”,开始正规教育,为多伦培育了众多文化人才。

民国二年,废除多伦诺尔厅建制,改设多伦县,县公署驻在多伦县城。

历史上,因多伦诺尔一直处于汉地农耕文明与北方游牧文明冲突和相融合的最前沿,其地理位置、经济地位、宗教影响等诸多因素,使多伦诺尔成为“北扼沙漠,南屏燕蓟”的漠南锁钥,向为兵家所必争。是经过了血与火的考验,受过战争洗礼的地方。民国二年,乘辛亥革命中央政权更替之机而搞独立的外蒙古挑起“癸丑兵乱”,南犯内蒙,大库伦军围攻多伦县城,察东镇守使王怀庆率国民军与之激战,保护城区未遭焚掠,商民感戴,勒石树碑以志其事。民国十五年,奉系军阀与国民军在多伦交战,两军数次出入县城,商户、寺庙惨遭其害。特别是奉军进城,在对镇内商号大肆抢劫的同时,也窜入汇宗寺和善因寺,随意劫掠破坏,致使两寺损失惨重。民国二十二年,由土匪收编的日伪军刘桂棠部队侵占多伦,占领汇宗、善因两寺,纵兵掠夺,两寺又遭浩劫。寺院各个佛仓和官仓,被洗劫的千疮百孔、满目疮痍。之后两寺活佛及大部分喇嘛相继离去,内蒙古喇嘛教中心位置已名不符实。之后汇宗、善因两寺大部分建筑亦因年久失修,渐次颓废。

自民国二年至民国二十年,多伦地区设察东镇守使,多伦县城为察东镇守使公署驻在地。

民国十四年,在中共北方区委的领导下,共产党员陈镜湖等人来多伦活动,发展党组织和筹建革命武装,中共北方区委书记李大钊曾亲临多伦县城点检这支由中国共产党发起、组建和领导的革命队伍。

继东北沦陷,热河被日本关东军侵占之后,民国二十二年五月,日伪军侵占多伦。同年7月12日,吉鸿昌率抗日同盟军经五昼夜激战,击溃守敌,收复多伦,震惊中外,极大鼓舞了全国民众的抗日热情,多伦又因此为世人所瞩目。8月12日,多伦县城再沦敌手,多伦人民由此经历了12年之久的日伪统治。随后,日伪军在多伦县城设立伪“察东特别自治区行政长官公署”和伪“多伦县公署”。民国三十一年,侵华日军在多伦的特务机关将多伦喇嘛印务处政教分离,设立多伦诺尔旗,宗教事务另设喇嘛宗教委员会管理。

民国三十四年八月,苏联对日宣战,多伦光复。在驻多苏蒙联军的主持下,在县城建置“多伦诺尔苏维埃市”。中国共产党派干部接管多伦,建立新生人民政权。苏蒙联军在多伦驻军期间,苏蒙军士兵纵火焚烧了汇宗寺,宏伟壮丽的大经堂和钟鼓楼等建筑化为灰烬。部分庙仓建筑被拆毁。大量的寺庙设施和财产被毁坏、劫掠。

民国三十五年十月,中共多伦县党、政、军机关撤离县城,城区被国民党军占领。国民党设立的多伦县地方党政机关以及国民党“察哈尔省第一保安司令部行政督察专员公署”驻在于此。

民国三十七年(1948年)四月二十三日,中国人民解放军解放多伦县城,多伦人民开始了新的生活。

建国后,多伦淖尔镇文化事业快速发展,城镇面貌变化显著。

三、历史传统建筑群现状及价值特色

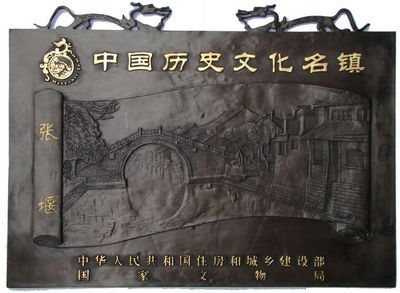

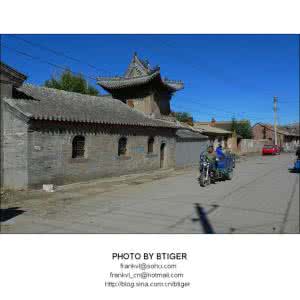

自康熙中叶至光绪末年,历经200余年的不断建设所形成的多伦古镇,是以寺庙建筑和商号宅院为主体的建筑群落,其代表性建筑组群汇宗寺、善因寺、山西会馆、清真寺和著名商号的商号宅院等建筑,规模不同,形制各异,其风格以中原形式为主,兼融蒙藏文化内涵,构成了草原商业古城的特点。汇宗寺、善因寺展现了皇家寺院的恢宏大度和豪华及藏传佛教的博大精深。山西会馆和商号宅院体现了晋商文化的细腻和中原建筑风格的精巧;清真寺的建筑则表达了伊斯兰教艺术的素雅。其中充满了多元化的文化魅力,透视出了多伦淖尔镇这座曾繁荣于清代200余年的蒙古草原寺庙之都和旅蒙商之都的历史文化特色。这些实物载体对研究内蒙古地区藏传佛教的兴衰,对研究旅蒙商的发展衰落等问题,极具价值。

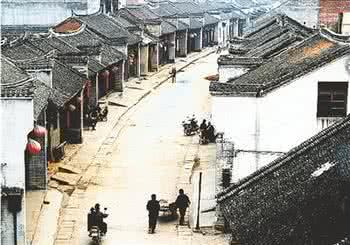

经历了地区的发展演变,经历了民国时期战争的洗礼和兵燹匪患的破坏,多伦古城早已面目全非,建国后,又由于文物保护意识的淡薄,有关部门对古建筑设施的随意拆除,部分古建筑占用,部分古建筑被改作民居不断改造。善因寺、碧霞宫和三官庙等处的主要建筑被拆除,山西会馆、兴隆寺和清真寺等建筑均遭不同程度破坏。虽然如此,但时间跨度200余年的古城风韵犹存,所遗存的历史建筑群落依然反映出多伦淖尔镇所具有的民族、宗教、经济等方面多元化的深刻历史文化内涵,体现着多伦淖尔镇形成、发展和演变的历史过程,记录了传统的建筑风貌和优秀的建筑艺术和当地的传统风俗和民情,极具研究和利用价值。

多伦淖尔镇现存古建筑占地面积12万平方米,建筑面积1.81万平方米。有列入国家级重点文物保护单位10处,区保3处,县保5处,待申报国家级重点文物保护单位3处。有原貌保存较好的古街巷8条,总长2260米。

汇宗寺

多伦诺尔历史上的商业非常发达,当时号称有商铺4000家,在清代这样的商业规模是很不简单的。多伦诺尔是察哈尔一带最为繁荣的城镇,北面可通锡林郭勒以至漠北直达库伦(今外蒙古的乌兰巴托),广大牧区的畜产品通过这里运至张家口内,内地的各种商品经由这里供应广大牧区。

由于城镇人口的日益增多,1710年(康熙四十九年)为喇嘛庙的商人设置了居住区兴化镇,乾隆年间又在兴化镇东侧兴建了新盛营,这时迁来的回族商人最多。这个城镇是作为地方物产集散地而发展起来的,当时这一带地方未被放垦,还没有农业村落出现,所需食粮全由坝下供给,即指在燕山以南张家口一带的农业地区提供食粮。1732年(雍正十年)设置了多伦诺尔厅,管辖察哈尔左翼的正蓝、镶白、正白、镶黄四旗的旗民事务。1734年(雍正十二年)又设置了独石口厅、连同张家口厅,合称为口北三厅。多伦诺尔地方由于未放垦,尚未有汉族农民在此进行农业生产,因此多伦诺尔厅的职责不是处置垦殖和汉人事务,不同于其他设置厅县情况。后来人口继续增多,又出现了农业垦殖,多伦诺尔抚民同知厅也就管领着汉民事务了。随着汇宗寺周围附近陆续建立了许多房舍,逐渐发展成为街市,人口每年都有增加,街区不断扩大,形成了一座宗教城市,今天多伦的新城规划的很齐整,建筑的颜色也很鲜艳,只是人很少,街上有不少五金店和装修店,显示这里的房地产似乎很兴旺。但是在这些房屋后面就能见到古老的平房和积水的街巷。

汇宗寺是康熙皇帝为了会盟外蒙古的喀尔喀部蒙古而建,清初卫拉特蒙古的准格尔汗国侵入外蒙的喀尔喀蒙古部,又进一步侵入已经附清的内蒙乌珠穆沁草原,直至威胁到距离北京不到500公里的乌兰步通草原(就是今天著名的木兰围场),康熙御驾亲征,在此地打败葛尔丹的卫拉特蒙古军队,接着康熙帝在距离乌兰步通以西100公里多伦诺尔,召集喀尔喀王公会盟,分别授予汗、王、贝勒、贝子、公等称号,赐给牧地,任命扎萨,组建为旗。在这次会上,康熙帝决定在多伦诺尔建立一座大型藏传佛教寺庙这便是汇宗寺,由内外蒙古各旗各派一名喇嘛住持,每年或间隔一年在庙内举一次大会,各旗扎萨及王公贵族集会向朝廷述职,朝廷也可在此对各部进行安抚。从此以后,内外蒙古各旗王公贵族年年集会子多伦诺尔,后来清王朝赐寺名为汇宗寺,意为各旗一憎合住在一庙内,象征蒙古诸部统一在清王朝管领之下。清王朝并迎请西藏活佛章嘉呼图克图驻在汇宗寺,住持汇宗寺的章嘉呼图克图为十七世阿噶旺罗布桑却拉。雍正时,章嘉呼图克图十八世罗赖毕多尔吉继位,于是又在汇宗寺西南方新建了一座大寺庙,赐名为善因寺,以供章嘉呼图克团驻在。章嘉活佛是当时的4大活佛之一,主要统领漠南的蒙古僧众。据记载清亡之后,汇宗寺逐渐衰落,但是庞大的规模仍在,但是二战末期苏联和外蒙古联军按照雅尔塔协议攻入中国境内与日军作战中,占据汇宗寺,尽掠财物,并且焚毁建筑,甚至以坦克将建筑撞倒,苏联军队的做法似乎来自于对宗教的敌视,就如同他们在外蒙毁坏额尔德尼昭一样,外蒙军队的做法似乎和抹杀当初喀尔喀蒙古内附的历史痕迹不无关系。现存的建筑很少,剩下的似乎都在整修恢复中。

油饰一新的山西会馆

蓝虎一图片记忆

佛殿

爱华网

爱华网