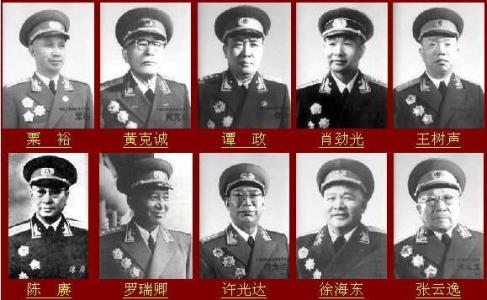

本页11位:王平 王震 王宏坤 王建安 王新亭 韦国清 乌兰夫 邓华 叶飞 甘泗淇 吕正操

中华人民共和国上将王平

王平,原名王惟允,曾用名王明,1907年10月12日出生于湖北省阳新县三溪口镇大湖地村。中华人民共和国上将。他1926年12月参与组织阳新县乡农民协会,并任负责人。1930年5月参加中国工农红军,1930年9月加入中国共产党。土地革命战争时期,历任红3军团第3师教导大队政治委员、第6师16团政治处主任、第4师11团政治委员,陕甘支队第2纵队11大队政治委员,红1军团第4师政治部副主任,红27军政治委员。 抗日战争时期,历任八路军总政治部组织部组织科科长,中共晋察冀临时省委军事部部长兼阜平县动委会主任、县长,晋察冀军区第3军分区政治委员兼政治部主任。历任冀中军区政治委员,第3军分区政治委员兼第3分区地委书记,冀晋军区政治委员兼政治部主任。解放战争时期,历任北岳军区第二政治委员兼第一纵队政治委员,北岳军区、察哈尔军区司令员。中华人民共和国成立后,任华北军区副参谋长兼干部部部长,1953年5月参加抗美援朝,任中国人民志愿军第20兵团政治委员、党委第一书记。参加了朝鲜夏季反击战役和金城战役。回国后,1955年3月任中国人民解放军总参谋部动员部部长,1957年2月第二次入朝,任志愿军副政治委员兼政治部主任,1957年10月任中国人民志愿军政治委员。组织部队加强战备,参加朝鲜的和平建设。1958年10月按照党中央的部署组织志愿军部队撤离朝鲜回国。荣获朝鲜民主主义人民共和国一级国旗勋章。第二次回国后,1958年11月任解放军军事学院政治委员,1960年1月任该院党委第一书记。“文化大革命”中,同林彪、江青反革命集团进行了坚决的斗争,遭受诬陷迫害达8年之久,被关押5年。1975年4月恢复工作,先后担任军委炮兵政治委员,武汉军区第一政治委员。1977年12月任解放军总后勤部政治委员、党委第一书记。1979年11月任中央军委副秘书长,1980年1月任中央军委常委,仍兼任总后勤部政治委员、党委第一书记。1985年退居二线。他是中国共产党第十一届中央委员会委员,第十二届中央顾问委员会常务委员,第十五次全国代表大会特邀代表;中华人民共和国第二、三、四、五届全国人民代表大会代表,第五届全国人民代表大会常务委员会委员,第二、三届国防委员会委员。1955年被授予中华人民共和国上将军衔。荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。1988年7月被中央军委授予中国人民解放军一级红星功勋荣誉章。他因病于1998年2月8日在北京逝世,享年92岁。著有:《王平回忆录》。

中华人民共和国上将王震

王震,原名王余开,曾用名王正林,1908年4月11日出生于湖南省浏阳县北盛乡马战村。中华人民共和国上将。他1927年1月加入中国共产主义青年团,1927年5月转入中国共产党。1929年参加中国工农红军。土地革命战争时期,1924年任粤汉铁路工会长岳段分工会执行委员、工人纠察队中队长。1927年1月,加入中国共产主义青年团。1927年5月,转入中国共产党。1927年大革命失败后,参加了长沙工人暴动,做中共地下交通和兵运工作。1929年任中共湘鄂赣边区特区区委书记,湘鄂赣边区赤卫军第6师政委。1930年后任红军湘东独立1师团政委、师政委、师党委书记,红8军师政治委员、军政治部主任、代理军长,中共湘赣省委委员,省军区代理司令员。1934年8月任红6军团政委。1934年10月任中共湘鄂川黔省委委员、中央军委分会委员、代理军区司令员。参加了长征。抗日战争时期,任八路军120师359旅副旅长、旅长兼政委。1942年兼任中共延安地委书记,延安军分区司令员、卫戍区司令员。1944年10月任八路军南下支队司令员。参加了忻口战役和南泥湾大生产运动。解放战争时期,1945年8月任中原军区第一副司令员兼参谋长。1946年冬,任中共晋绥吕梁区党委书记、军区司令员兼政委,晋绥军区第2纵队司令员兼政委,后任第1野战军第2纵队司令员兼政委。1949年6月,任中国人民解放军第1野战军第1兵团司令员兼政委。指挥了著名的中原突围。参加了延安保卫战及青化砭、羊马河、蟠龙镇、扶眉、解放青海和新疆等战役。中华人民共和国成立后,任中共中央新疆分局书记、新疆军区代司令员兼政委。1953年任中国人民解放军铁道兵司令员兼政委。1955年任中国人民解放军副总参谋长。1956年任中华人民共和国农垦部部长。1975年1月任国务院副总理。1976年任中共中央军委常委。1978年任中共中央党校校长、1988年4月当选为中华人民共和国副主席。他是中国共产党第七届中央委员会候补委员,第八、九、十、十一、十二届中央委员会委员,第十一、十二届中央政治局委员,第十二届中央顾问委员会副主任;中华人民共和国一至七届全国人民代表大会代表,第一、二、三届国防委员会委员。1955年被授予中华人民共和国上将军衔。荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。1988年7月被中央军委授予中国人民解放军一级红星功勋荣誉章。他因病于1993年3月12日在广州逝世,享年86岁。

中华人民共和国上将王宏坤

王宏坤,原名王宏春,1909年1月22日出生于湖北省麻城县乘马岗区石槽冲村。中华人民共和国上将。他从小家境贫苦,自幼放牛,做短工。后参加农民运动。1927年11月作为义勇军队员,参加黄(安)、麻(城)起义。1929年1月,参加中国工农红军,同年3月加入中国共产党。土地革命战争时期,1929年在鄂豫皖红11军31师当战士、班长。1930年任红1军第1师第1团排长、党支部委员、1连连长、特务连连长。1931年春任红4军第10师第28团第1营副营长。1931年5月任第10师30团团长。1932年春任红4军第10师师长。1933年7月任红4军军长。1934年11月,任红4方面军副参谋长。率部参加创建川陕革命根据地的斗争和各次反“围攻”与进攻战役。1935年5月参加长征。1935年7月任红军总司令部副参谋长。1935年10月随军南下川康地区,任红4方面军副参谋长。不久兼川康省军事部指挥长。1936年7月复任红4军军长。1936年10月改任军政治委员。抗日战争时期,任八路军第129师第385旅旅长兼陇东军政委员会书记。1938年12月任冀南军区副司令员。1942年12月任冀鲁豫军区副司令员。参加了“百团大战”和平汉、南乐、巨北、安阳等战役。解放战争初期,任晋冀鲁豫军区第二副司令员兼第6纵队司令员。1946年9月任晋冀鲁豫野战军第十纵队司令员,1946年12月兼任桐柏军区司令员。1949年5月任湖北省委第一副书记、湖北军区第一副司令员。参加了邯郸、临清、白晋、平汉、。宛西、宛东、襄樊、淮海、渡江等战役。中华人民共和国成立后,1950年5月任海军副司令员,朝鲜战争期间,兼任舰队司令员。1966年3月任海军第二政委。“文化大革命”中,因犯有严重错误,1977年被免去(后被撤销)海军第二政委职务。他是中国共产党第九届、第十届中央委员会委员;中华人民共和国第一、二、三、四届全国人民代表大会代表,第一、二、三届国防委员会委员。1955年被授予中华人民共和国上将军衔,荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。1988年7月被中央军委授予中国人民解放军二级红星功勋荣誉章。。他于1993年8月20日在北京逝世,享年85岁。著有《忆我的红军生涯》、《再忆征战生涯》。

中华人民共和国上将王建安

王建安,原名王见安,1907年11月8日出生于湖北省黄安(今红安)县桃花区朱家垅村。中华人民共和国上将。他1926年冬在家乡黄安秘密组织农民武装,1927年参加了黄麻起义,1927年8月加入中国共产党。土地革命战争时期,1928年在中国工农红军第11军31师当班长,1930年4月任红1军1师3团排长、连长,1931年1月任红4军第10师营长, 1931年11月任红4方面军第10师28团副团长,1932年12月任红四方面军第10师30团政治委员,1933年任红30军88师政治委员、政治委员。1936年入陕北抗日军政大学学习。参加了创建鄂豫边苏区的斗争,鄂豫皖苏区第一次、第二次、第四次反“围剿”,川陕苏区反“六路围攻”,长征,和杨家寨、杨平口、花园、四姑墩、新洲、双桥镇等战斗及黄安、商潢、苏家埠、潢光等战役,仪南、营渠、宣达、广昭、嘉陵江、绥崇丹懋等战役。抗日战争时期,1938年任八路军津浦支队指挥,1939年6月任山东纵队副指挥兼第1旅旅长,1942年8月起任山东军区副司令员兼参谋长。1943年3月任鲁中军区司令员。率部参与创建山东抗日根据地,参加了攻克临朐、博山、益都、莱芜、淄川、新泰等城镇和解放章丘、临沂的战斗。解放战争时期,1947年1月任华东野战军第8纵队司令员兼政治委员。1948年任华东野战军东线山东兵团副司令员。1949年2月任中国人民解放军第7兵团司令员,后兼任浙江军区司令员。率部参加了山东讨逆战、胶济路反击战和平安、鲁南、莱芜、孟良崮、沙土集、渡江等战役。中华人民共和国成立后,任第八兵团司令员兼政治委员。1952年9月参加抗美援朝战争赴朝作战,任中国人民志愿军第9兵团司令员兼政治委员。参加了朝鲜秋季战术反击作战。1953年10月25日,荣获朝鲜金日成主席亲自授予的朝鲜民主主义人民共和国一级国旗勋章。1954年春因病回国。1956年12月任沈阳军区副司令员。1961年10月任济南军区副司令员。1969年8月任福州军区副司令员。1975年8月任中共中央军委顾问。1977年8月任中共中央军委委员。他是中国共产党中央纪律检查委员会常务委员,中华人民共和国第二、三、四届全国人民代表大会代表,第五届全国人民代表大会常务委员会委员,第二、三届国防委员会委员。1955年被授予中华人民共和国上将军衔。荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。他因病于1980年7月25日在北京逝世,享年74岁。

中华人民共和国上将王新亭

王新亭,曾用名王兴庭,1908年12月23日出生于湖北孝感县小悟乡王家岗村。中华人民共和国上将。他1926年参加工人运动和农民运动。1930年春参加中国工农红军,1930年8月加入中国共产党。土地革命战争时期,1930年年冬任红1军1师3团连党代表。1931年1月,任红四军10师30团党委书记,1931年冬任红4军10师政治部副秘书长、红30团政治处主任。1933年1月任红12师政治部主任,后任红9军政治部主任,1935年6月任红4方面军红军大学政治部主任。1936年任红4方面军总政治部组织部部长,1936年9月任红31军政治部主任。参加了双桥镇、独山、浒湾、浠水等战斗和鄂豫皖革命抿据地反“围剿”、反“三路围攻”、反“六路围攻”及长征。抗日战争时期,任八路军第129师政治部组织部部长,1938年1月任第129师第386旅政委,1940年兼任太岳军区政委,1941年任太岳纵队政治部主任。1944年任太岳军区副政委兼政治部主任。1945年8月任太岳军区司令员、晋冀鲁豫军区政治部主任。参加了长生口、神头岭、响堂铺战斗和百团大战及太岳区反“扫荡”。解放战争时期,1947年7月任第8纵队司令员兼政委。1949年2月任第18兵团60军军长兼政委,1949年5月任第18兵团第一副司令员兼副政委参加了上党、邯郸、晋南、运城、临汾、晋中、太原、扶眉、秦岭、成都等战役。中华人民共和国成立后,1950年3月任西南军区政治部副主任,1952年任西南军区政治部主任,1954年任西南军区副政委兼政治部主任。1955年任济南军区代司令员兼第二政委,1958年入高等军事学院学习,并兼任速成系主任。1958年底任军事科学院副政委,1961年兼任政治部主任。1963年9月,任中国人民解放军副总参谋长。后任中共中央军委副秘书长。1972年10月任军事科学院政委。1975年8月任军事科学院顾问。他是中国共产党第九届中央委员会委员,1982年被选为中共中央顾问委员会委员;中华人民共和国第一至第三届国防委员会委员;中国人民政治协商会议第五届全国委员会常务委员会委员。1955年被授予中华人民共和国上将军衔。荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。他因病于1984年12月11日在北京逝世,享年77岁。

中华人民共和国上将韦国清

韦国清,原名韦邦宽,曾用名韦日宽,壮族,1913年9月2日出生于广西省(今广西壮族自治区)东兰县东院区太平乡弄英村。中华人民共和国上将。他1927年参加东兰农民协会。1928年参加农民自卫军,坚持农村游击斗争。1929年12月参加百色起义,随农军编入红7军,并加入中国共产主义青年团。土地革命战争时期,历任红7军第3纵队宣传员、第19师排长、连长。参加了保卫右江苏区和北上中央苏区的作战。1931年2月转为中国共产党党员。同年7月随红7军进入中央苏区。1932年选入中国工农红军学校学习,后任连长、军事教员。1934年初,入红军大学高级指挥科学习,毕业后,任红大党总支书记。参加了中央苏区第三次至第五次反“围剿”作战。1934年10月参加长征,历任军委干部团特科营营长、红军大学特科团代理团长、教导师特科团团长,在突破乌江、抢渡金沙江战役中建立战功。到达陕北后,在直罗镇战役中负重伤。抗日战争时期,历任八路军总部随营学校校长,抗大第1分校训练部长、副校长兼教育长,为我军培养了大批军政人才。1940年起,任八路军山东纵队陇海南进支队政委、新四军旅政委,旅长兼军分区司令员和地委书记,第4师副师长,为创建淮北和豫皖苏边抗日根据地作出重要贡献。解放战争时期,历任新四军兼山东野战军第2纵队副司令,军调部徐州小组中共代表、山东野战军2纵司令兼政委、华东野战军2纵司令兼政委、苏北兵团司令员兼前委书记、第3野战军10兵团政委兼兵团党委书记等职,率部参加朝阳集、宿北、鲁南、白塔堡、孟良崮、淮海、渡江等战役,挥师南下解放福州,功勋卓著。中华人民共和国成立后,历任苏州市军管会主任,中共苏州市委书记兼市长,福州市军管会主任,中共福州市委书记兼市长,福建省委组织部长等职,参与领导福建省的军管和建设工作。1950年应越南民主共和国邀请,率军事顾问团赴越,帮助越南人民军进行抗法战争,曾参加指挥奠边府等重大战役。1955年被任命为广西省省长、中共广西省委副书记。1958年起任广西壮族自治区政府主席、中共广西区委书记处书记、第二书记、第一书记,中南局第二书记。1962年被选为广西政协主席。1964年兼任广西军区第一政委。1973年任广州军区第一政委。1976年任中共广东省委第一书记,广东省革命委员会主任。1977年任中国人民解放军总政治部主任,中共中央军委常委,副秘书长。他是中国共产党第八届中央委员会候补委员、委员,第九至十二届中央委员,第十至十二届中央政治局委员;中华人民共和国第四至七届全国人大常委会副委员长,第一至第三届国防委员会委员;中国人民政治协商会议第四届、第五届全国委员会副主席。1955年被授予中华人民共和国上将军衔。荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。1988年7月被中央军委授予中国人民解放军一级红星功勋荣誉章。他因病于1989年6月14日在北京逝世,享年77岁。

中华人民共和国上将乌兰夫

乌兰夫,汉名云泽,幼名庆春,又名云时雨,化名陈云章,俄文名拉谢维兹,蒙古族,1906年12月23日出生于内蒙古土默特左旗塔布赛乡塔布村。中华人民共和国上将。他自幼勤奋好学,6岁开始一边帮家里干活,一边读书。早在青少年时代就接受进步思想,积极参加反帝爱国学生运动。1923年夏进入北平蒙藏学校学习,在李大钊、赵世炎、邓中夏等共产党人的帮助下,参加马克思主义研究小组,认真地学习马列主义理论,走上革命道路。1923年12月加入中国社会主义青年团,参加了“五卅”反帝爱国运动。1925年4月,与多松年、奎壁等共同创办了内蒙古最早的革命刊物──《蒙古农民》,鼓动和指导蒙古民族的解放斗争。1925年9月加入中国共产党。10月,受党组织委派赴莫斯科中山大学学习,1929年6月回国。1929年7月,他参加组织中共西蒙工委,先后担任工委组织委员、书记,并在内蒙古西部地区组织农民协会,发动群众开展斗争。1933年5月组织抗日救亡团体,参加察哈尔抗日同盟军成立大会,与冯玉祥将军共商绥蒙抗日大计。1936年2月,与云继先等人秘密策动蒙政会蒙旗保安队举行“百灵庙暴动”,打击了蒙古族上层卖国分子,振奋了内蒙古人民的抗日精神。为建立蒙古族抗日武装做出了贡献。抗日战争爆发后,蒙旗保安旅改编为蒙旗独立旅,他担任政治部代理副主任,并担任地下党委书记,坚持贯彻党的抗日救国十大纲领,为这支军队成为当时蒙古族中最大的抗日武装,在极困难的条件下,长期坚持抗日斗争,起了十分重要的作用。1941年8月,按照党组织决定赴延安工作,任延安民族学院教育长、陕甘宁边区民族事务委员会主任委员,为各民族团结抗战和培养民族干部付出极大心血。抗日战争胜利后,任绥蒙政府主席,中共晋察冀边区中央局委员,中共内蒙古工委书记,内蒙古自治运动联合会主席兼军事部长,内蒙古军政学院院长,内蒙古自治学院院长。他按照党中央的部署,深入发动群众,开展自治运动,先后于1946年、1947年成功地召开了内蒙古革命史上有着重要意义的“四.三”会议和“五.一”大会。按照党中央的指示,坚持中国共产党的领导,坚持民族区域自治政策,坚持国家的统一,经过艰苦的工作,使内蒙古出现了我党领导下团结统一的新局面,1947年在王爷庙(今乌兰浩特市)成立了我国第一个少数民族自治区。l946年先后任内蒙古党委书记、内蒙古人民自卫军司令员兼政委。l947年5月任内蒙古自治区政府主席,l947年7月任中共内蒙古工委书记,l949年5月任中国人民解放军内蒙古军区司令员兼政委、中共中央东北局委员。领导了内蒙古自治区的政权建设、军队建设、党组织建设、经济文化建设,完成了农村土地改革任务。对牧区的民主改革提出了符合牧区特点的政策,广泛地团结了各民族和蒙古族各阶层,使牧区生产得到迅速发展。在此期间,他还指挥部队消灭了内蒙古地区的土匪和反动地方武装,参加辽沈战役和平津战役,为建立巩固的东北根据地,解放东北、华北,做出重要贡献。中华人民共和国成立后,历任中央人民政府委员,政务院委员,国防委员会委员,中央民族事务委员会党组书记、副主任、主任,中央民族学院院长,华北行政委员会委员,中共中央华北局副书记,中共中央内蒙古分局书记,绥远省人民政府主席。1954年后,历任国务院副总理,中共内蒙古自治区党委第一书记、自治区人民委员会主席,内蒙古军区司令员兼政委,内蒙古大学校长,中共中央华北局第二书记,内蒙古自治区政协主席。1975年、1978年当选为第四届、第五届全国人大常委会副委员长。1978年当选为第五届全国政协副主席。1977年至1982年任中共中央统战部部长。1983年当选为中华人民共和国副主席。1988年当选为第七届全国人大常委会副委员长。他是中国共产党第七届中央委员会候补委员、第八届中央委员会委员、政治局候补委员,第十至十二届中央委员会委员,第十一届和十二届中央政治局委员;中华人民共和国第四、第五、第七届全国人大常委会副委员长,第一、第二、第三届国防委员会委员;中国人民政治协商会议第五届全国委员会副主席,1955年被授予中华人民共和国上将军衔。荣获一级解放勋章。他因病于1988年12月8日在北京逝世,享年82岁。他的夫人是云丽文同志。

中华人民共和国上将邓华

邓华,原名邓多华,字实秋,1910年4月28日年出生于湖南省郴县(今郴州市)永宁乡陂副村。中华人民共和国上将。他早年积极参加爱国学生运动,1927年3月加入中国共产党。1928年1月参加湘南起义,后随朱德、陈毅到井冈山。曾任中国工农红军纵队政治部组织科科长、军教导队政治委员、团政治委员、师政治委员等职,参加了中央苏区历次反“围剿”和长征。到陕北后,任红1军团第2师政治部主任,红1、红2师政治委员,率部参加了直罗镇、东征、西征和山城堡战役。抗日战争全面爆发后,任八路军第115师685团政治处主任,参加平型关战斗。后任115师独立团政治委员、晋察冀军区第1分区政治委员、平西支队司令员兼政治委员,参与领导开辟平西抗日根据地。1938年5月任八路军第4纵队政治委员,与司令员宋时轮率部到冀东开辟抗日游击根据地。1940年起,任晋察冀军区第5分区司令员兼政治委员、第4分区司令员,参加了百团大战。1944年到延安,任陕甘宁晋绥联防军教导第2旅政治委员,后入中共中央党校学习。抗日战争胜利后,任东北保安副司令兼沈阳市卫戍司令、辽西(后改辽吉)军区司令员,率部参加秀水河子战斗和四平保卫战。1947年起,任东北民主联军辽吉纵队、东北野战军第7纵队司令员,第44军军长,第四野战军15兵团司令员,兼广东军区第一副司令员,率部参加辽沈、平津、湘赣、广东等战役,组织指挥了海南岛战役。1950年参加抗美援朝,任中国人民志愿军第一副司令员兼第一副政治委员,协助彭德怀指挥第一至第五次战役。1952年起任志愿军代理司令员兼政治委员。1953年任志愿军司令员兼政治委员。荣获朝鲜民主主义人民共和国一级国旗勋章。1954年回国后,历任东北军区第一副司令员、代理司令员,东北军区党委书记,1955年3月任沈阳军区司令员,不久兼任人民解放军副总参谋长,1959年因受彭德怀错案株连,被撤销党内外一切职务。1960年转业到地方,任四川省副省长,主管农业机械工作。 粉碎“四人帮”后,1977年8月5日任中国人民解放军军事科学院副院长。8月25日任第十二届中央军事委员委员。1955年被授予中华人民共和国上将军衔。荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。他因病于1980年7月3日在上海逝世,享年71岁。

中华人民共和国上将叶飞

叶飞,原名叶启亨,曾用名叶琛,聂扬,菲律宾名西斯托.麦尔卡托.迪翁戈,1914年5月7日出生于菲律宾奎松省地亚望镇,原籍福建省南安县。中华人民共和国上将。他1918年归国。1928年加入中国共产主义青年团。1932年3月转入中国共产党。同年到闽东参与创建闽东苏区和游击武装。曾任中共闽东特委书记、闽东军政委员会主席兼红军闽东独立师政治委员,领导军民坚持了极其艰苦的3年游击战争。抗日战争全面爆发后,任新四军第3支队6团团长。1939年7月下旬,指挥部队突入上海虹桥机场,击毁敌机4架,震撼了日伪军,扩大了我党和新四军的政治影响。1941年皖南事变后,任新四军第1师1旅旅长兼政治委员、副师长。1944年3月,指挥了著名的车桥战役,一举扫除敌伪据点,歼灭日军500余人,受到了上级表彰。1945年任新四军第1师师长兼苏中军区司令员和中共苏中区委员会书记、苏浙军区副司令员,参与领导建立苏浙皖敌后新区,参与指挥天目山战役。在抗日战争中,他出生入死,战功卓著,为民族的独立和解放作出了重大贡献。解放战争时期,历任山东野战军第1纵队司令员,华东野战军第1纵队司令员兼政治委员、第l兵团副司令员兼第1纵队司令员,第三野战军10兵团司令员,福建军区司令员。中华人民共和国成立后,曾任中共福建省委第一书记,福建省省长,南京军区副司令员,福州军区司令员兼政治委员,交通部部长,人民解放军海军第一政治委员、司令员,第六、第七届全国人大常委会副委员长等职。1955年被授予中华人民共和国上将军衔,荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。1988年7月被中央军委授予中国人民解放军一级红星功勋荣誉章。他因病于1999年4月18日在北京逝世,享年86岁。

中华人民共和国上将甘泗淇

甘泗淇,原名姜凤威,又名姜炳坤,1904年12月21日出生于湖南省宁乡县沩山区南竹山村。中华人民共和国上将。他1925年加入中国共产主义青年团。1926年转入中国共产党。1927年赴苏联入莫斯科中山大学学习。1930年回国。土地革命战争时期,任中国工农红军独立1师党代表,中共湘赣省委宣传部部长,湘赣军区政治委员,湘赣省苏维埃政府财政部部长兼国民经济部部长,红18师政治委员兼政治部主任,红6军团政治部主任、代政治委员,红2军团政治部主任,红2方面军政治部主任。参加了长征。抗日战争时期,任八路军120师政治部副主任、主任,陕甘宁晋绥联防军政治部副主任、主任,晋绥军区政治部副主任。解放战争时期,任晋绥野战军政治部主任,西北野战军政治部主任,第1野战军政治部主任。中华人民共和国成立后,任西北军区副政治委员兼政治部主任,中国人民志愿军副政治委员兼政治部主任,中国人民解放军总政治部副主任。他是中国共产党第七次全国代表大会代表,第八届中央委员会候补委员;中华人民共和国第一届全国人民大代表大会代表。1955年被授予中华人民共和国上将军衔。荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。他因病于1964年 2月 5日12时在北京逝世,享年62岁。他的夫人李贞同志是新中国第一位女将军(1955年被授予少将军衔)。

中华人民共和国上将吕正操

吕正操,学名吕正言,字必之、必达,1905年1月4日出生于辽宁省海城县唐王山后村。中华人民共和国上将。他1922年参加东北军。1923年入东北讲武堂学习。1925年毕业后,任东北军连长、营长、少校副官队长。1929年任东北军第116师参谋处长。1932年至1936年任东北军第53军116师647团团长。1936年任东北武装同志抗日救亡先锋队总队长。1937年1月任东北军691团团长。1937年5月加入中国共产党。抗日战争时期,任冀中人民自卫军司令员。1938年5月任冀中军区司令员兼八路军第3纵队司令员。曾任冀中区党委委员、冀中军政委员会委员、冀中行政公署主任、冀中区总指挥部副总指挥。1943年11月任晋绥军区司令员,中共中央晋绥分局委员、常委。解放战争时期,1945年10月任中共中央东北局委员。1945年10月任东北人民自治军第一副总司令员、东北军政学校校长,1945年12月任中共中央西满分局常委、西满(辽热)军区司令员。1946年1月任东北民主联军副总司令员。1948年1月任东北军区兼东北野战军副司令员。1948年8月任东北军区副司令员。曾任东北人民政府铁道部部长,东北铁路管理总局局长。1949年1月任军委铁道部副部长,1949年5月起兼任中国人民解放军铁道兵团副司令员。中华人民共和国成立后,1949年10月任铁道部副部长,1949年11月任铁道部党组副书记,1961年3月任铁道部党委副书记,后任铁道部党委书记,1965年1月任铁道部部长;其间:1954年11月起兼任解放军总参谋部军事交通部部长,1954年12月、1959年4月相继当选为政协第二届、三届全国委员会常务委员,1958年起任铁道部代部长兼解放军总参谋部军事交通部部长,1962年任铁道部代部长兼西南铁路建设总指挥部副总指挥、工地指挥部司令员兼政治委员,1964年11月起任铁道部代部长兼铁道兵第一政治委员、铁道兵党委第一书记(1964年12月起),1965年1月起任铁道部部长兼铁道兵第一政治委员、铁道兵党委第一书记、中共中央西南局三线建设委员会委员。“文化大革命”中遭受迫害,1967年7月12日林彪、江青集团以“反革命修正主义分子”的罪名把他关押入狱长达7年,其夫人刘沙同志也被关押。1973年初秋,重获自由的刘沙给毛泽东主席写信,为他申冤。1974年7月,在毛主席的亲自过问下得以出狱,1975年1月当选为第四届全国人大常委会委员。1975年8月任铁道兵政治委员、铁道兵党委第二书记。1977年8月任中共中央军委委员。1977年12月任铁道兵第一政治委员、铁道兵党委第一书记。1980年1月,铁道部党组发出《关于为吕正操同志平反的决定》正式为其平反昭雪,恢复名誉。1983年6月当选为政协第六届全国委员会副主席。现任中国网球协会主席。他是中国共产党第七届中央委员会候补委员,第八届、十一届中央委员会委员,第十一届中央军委委员,第十二届中央顾问委员会委员;中华人民共和国第一届、二届、三届国防委员会委员。1955年9月27日被授予中华人民共和国陆军上将军衔。荣获一级独立自由勋章、一级解放勋章。1988年7月被中央军委授予中国人民解放军一级红星功勋荣誉章。他因病于2009年10月13日14时45分在北京逝世,享年106岁。 著有《吕正操回忆录》、《冀中回忆录》、《吕正操将军自述》、《西安事变与周恩来同志》(与罗瑞卿.王炳南合著)。

爱华网

爱华网