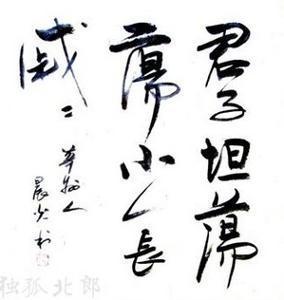

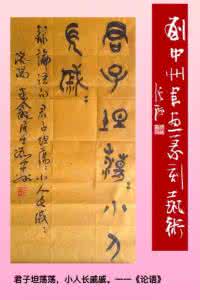

君子坦荡荡出自《论语·述而》,是自古以来人们所熟知的一句名言。许多人常常将此写成条幅,悬于室中,以激励自己。孔子认为,君子心胸开阔,神定气安。小人斤斤计较,患得患失。

内容释义

【原文】

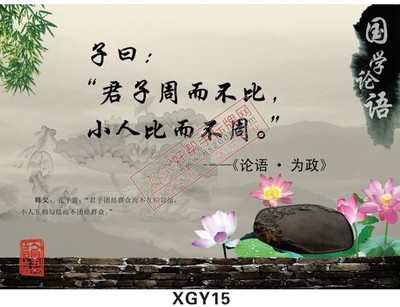

子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”

【译文】

孔子说:“君子光明磊落、心胸坦荡,小人则斤斤计较、患得患失。”

【注释】

荡:清除,洗涤。坦荡:形容率真无杂念,心神安宁的样子。

戚:在古代的意思形声。从戉,从尗,尗亦声。戉(yuè),斧子。戚戚:形容不断用斧子砍伐的声音。

【评析】

君子心胸开朗,思想上坦率洁净,外貌动作也显得十分舒畅安定;小人心里欲念太多,心理负担很重,就常忧虑、担心,外貌、动作也显得忐忑不安,常是坐不定、站不稳的样子。

坦荡之人不为事扰不为事忧,面无惧色依度而行;戚戚之人踱于事瞻于事形容枯槁于事,变坏于事。

“君子坦荡荡,小人长戚戚”是自古以来人们所熟知的一句名言。许多人常常将此写成条幅,悬于室中,以激励自己。

【论语】

《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其弟子编撰。它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、论理思想、道德观念及教育原则等。与《大学》、《中庸》、《孟子》、《诗经》、《尚书》、《礼记》、《易经》、《春秋》并称“四书五经”。通行本《论语》共二十篇。

全面解读

程子曰:“君子循理,故常舒泰;小人役于物,故多忧戚。”(见《论语集注》)

君子按照天地的规律要求自己,所以舒适安宁。小人则被外物所奴役,求名逐利,常常忧虑算计。

可以看出君子是修自身的,通过自然的规律去约束要求自己,达到天人合一的境界;

而小人因不修自己,而是向外求名逐利,不断斤斤计较,患得患失,以满足自己的私欲。

“天行健,君子以自强不息。(出自《易经》)” 君子是自立自强的。而要求别人为自己做什么,历来为古人所不齿。“己所不欲,勿施于人(出自《论语》)”。真正勇敢的人是能够不断审视和面对自己的人。“吾一日三省吾身”(出自《论语》)。而小人则是通过攫取别人的劳动而达到自己私欲的目的。这也正是君子和小人的区别。

君子用道来约束和要求自己。那么什么是道呢?“天道有常,不为尧存,不为桀亡”。可见天地间不是杂乱无章的,而是有“道”的。老子曰:上善若水,水利万物而不争。可见这种道还是为善的。如果君子能够不断按照这种道来要求自己,以企达天人合一之境界。那么君子和小人的差距也会越来越大,他们的得失也是不可以放在一起比较的了。所谓:以小人之心度君子之腹。说的就是这种差距太大了。

为什么君子要达到天人合一之境界呢?古人认为天、地、人是构成天道的三种元素。(”三才者,天地人“《三字经》。三才之间是和谐共处、相互依赖和制约的一种关系。作为三才之一的人,应该有能力和责任自立自强于天地之间,怎么能够向外去求,本末倒置,置人的尊严于不顾,侮辱自己的人格呢?此非君子之所为也。同时也能看出古人尊重人格(人为万物之灵,可与天、地相提并论),以人为本和自立自强的生命态度。引申角度看,天地宇宙至今为止仍然是穷奥不可探测,古人相信人与天地可相提并论,人体奥秘可能亦不可探测(比如解剖学无法找到人体经络,而人体确实有经络的存在)。从而引发无数的修行之境界,所谓行无止境。

《论语·述而》简介:

《论语·述而篇》是《论语》的篇章之一,共包括38章,是学者们在研究(aIhUaU.COm)孔子和儒家思想时引述较多的篇章之一,共包含六方面的内容,提出了孔子的教育思想和学习态度,孔子对仁德等重要道德范畴的进一步阐释,以及孔子的其他思想主张。

《论语·述而》包括以下几个方面的主要内容:“学而不厌,诲人不倦”;“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣”;“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”;“三人行必有我师”;“君子坦荡荡,小人长戚戚”;“温而厉,威而不猛,恭而安。”本章提出了孔子的教育思想和学习态度,孔子对仁德等重要道德范畴的进一步阐释,以及孔子的其他思想主张。

爱华网

爱华网