陈亮的三首咏怀词赏析

陈亮的三首咏怀词赏析

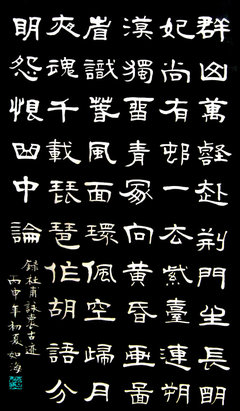

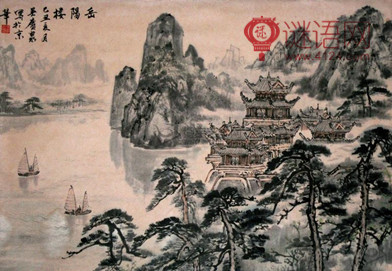

一. 《念奴娇·登多景楼》

危楼还望,叹此意、今古几人曾会?鬼设神施,浑认作、天限南疆北界。一水横陈,连岗三面,做出争雄势。六朝何事,只成门户私计?

因笑王谢诸人,登高怀远,也学英雄涕。凭却长江,管不到、河洛腥膻无际。正好长驱,不须反顾,寻取中流誓。小儿破贼,势成宁问强对!

【赏析】

这是一首借古论今之作。多景楼,在镇江北固山上甘露寺内,北临长江。这首词的写作背景是孝宗淳熙十五年(1188)春天,陈亮到建康和镇江考察形势,准备向朝廷陈述北伐的策略。词的内容以议论形势、陈述政见为主,正与其此行目的相通。

开头两句,凌空而起。撇开登临感怀之作先写眼前景物的俗套,大笔挥洒,直抒胸臆:登楼极目四望,不觉百感交集,可叹自己的这番心意,古往今来,又有几人能够理解呢?因为所感不止一端,先将“此意”虚提,总摄下文。南宋乾道年间镇江知府陈天麟《多景楼记》说:“至天清日明,一目万里,神州赤县,未归舆地,使人慨然有恢复意。”对于以经济之略自负的词人来说,“恢复意”正是这首词所要表达的主题思想,围绕这个主题思想的还有对南北形势及整个抗金局势的看法。以下抒写作者认为“今古几人曾会”的登临意。“今古”一语,暗示了本篇是借古论今。

接下来两句,从江山形势的奇险引出对“天限南疆北界”主张的抨击。“鬼设神施”,是形容镇江一带的山川形势极其险要,简直是鬼斧神工,非人力所能致。然而这样险要的江山却不被当作进取的凭藉,而是都看成了天设的南疆北界。当时南宋统治者不思进取,苟且偷安,将长江作为拒守金人南犯的天险,作者所抨击的,正是这种藉天险以求苟安的主张。“浑认作”三字,亦讽亦慨,笔端带有强烈感情。

“一水横陈,连岗三面,做出争雄势。”镇江北面横贯着波涛汹涌的长江,东、西、南三面都连接着起伏的山岗。这样的地理形势,正是进可以攻,退可以守,足以与北方强敌争雄的形胜之地。“做出争雄势”一语,表达了词人目击山川形势时兴奋激昂的感受。在词人眼中,山川仿佛有了灵气和生命,活动起来了。

他在《戊申再上孝宗皇帝书》中写道:“京口连岗三面,而大江横陈,江旁极目千里,其势大略如虎之出穴,而非若穴之藏虎也。”所谓“虎之出穴”,也正是“做出争雄势”的一种形象化说明。这里对镇江山川形势的描绘,本身便是对“天限南疆北界”这种苟安论调的否定。在作者看来,山川形势足以北向争雄,问题在于统治者缺乏争雄的远大抱负与勇气。因此,下面紧接着就借批判六朝统治者,来揭示现实中当权者苟安论调的思想实质:“六朝何事,只成门户私计?”前一句是愤慨的斥责与质问,后一句则是对统治者划江自守、苟安一隅的鞭策批判,——原来这一切全不过是为少数私家大族的狭隘利益打算!词锋犀利,入木三分。

换头“因笑”二字,承上片结尾对六朝统治者的批判,顺势而下,使上下片成为浑然一体。前三句用新亭对泣故事,“王谢诸人”概括东晋世家贵族的上层人物,说他们空洒英雄之泪,却无克服神州的实际行动,借以讽刺南宋上层统治集团中有些人空有慷慨激昂的言辞,而无北伐的行动。“也学英雄涕”,讽刺尖刻辛辣,鞭辟入里。

“凭却长江,管不到、河洛腥膻无际。”他们依仗着长江天险,自以为可以长保偏安,哪里管得到广大的中原地区,长久为异族势力所盘踞,广大人民呻吟辗转于铁蹄之下呢?这是对统治者“只成门户私计”的进一步批判。“管不到”三字,可谓诛心之笔。到这里,由江山形势引出的对当权者的揭露批判已达极致,下面转面承上“争雄”,进一步正面发挥登临之意。

“正好长驱,不须反顾,寻取中流誓。”中流誓,用祖逖统兵北伐,渡江击楫而誓的故事。在词人看来,凭借这样有利的江山形势,正可长驱北伐,无须前怕狼,后怕虎,应该象当年的祖逖那样,中流击水,收复中原。这几句词情由前面的愤郁转向豪放,意气风发,辞采飞扬,充分显示出词人豪迈朗爽的胸襟气度。

歇拍二句,承上“长驱”,进一步抒写必胜的乐观信念。“小儿破贼”见《世说新语。雅量》。淝水之战,谢安之侄谢玄等击败苻坚大军,捷报送达,谢安方与客围棋,看书毕,缄默无语,依旧对局。客问淮上利害,答曰:“小儿辈大破贼。”“强对”,强大的对手,即强敌。《三国志。陆逊传》:“刘备天下知名,曹操所惮,今在境界,此强对也。”作者认为,南方并不乏运筹帷幄、决胜千里的统帅,也不乏披坚执锐、冲锋陷阵的猛将,完全应该象往日的谢安一样,对打败北方强敌具有充分信心,一旦有利之形势已成,便当长驱千里,扫清河洛,收复国土,何须顾虑对方的强大呢?作者《上孝宗皇帝第一书》中曾言:“常以江淮之师为虏人侵轶之备,而精择一人之沈鸷有谋、开豁无他者,委以荆襄之任,宽其文法,听其废置,抚摩振厉于三数年之间,则国家之势成矣。”词中之“势成”亦同此意。作者的主张在当时能否实现,可以置而不论,但这几句豪言壮语,是可以“起顽立懦”的。到这里,一开头提出的“今古几人曾会”的“此意”已经尽情发挥,全词也就在破竹之势中收笔。

同样是登临抒慨之作,陈亮的这首《念奴娇。登多景楼》和他的挚友辛弃疾的《水龙吟。登建康赏心亭》便显出不同的艺术风格。辛词也深慨于“无人会登临意”,但通篇于豪迈雄放之中深寓沉郁盘结之情,读来别具一种回肠荡气、抑塞低回之感;而陈词则纵论时弊,痛快淋漓,充分展示出他那词人兼政论家的性格。

从艺术的含蕴、情味的深厚来说,陈词自然不如辛词,但这种大气磅礴、开拓万古心胸的强音,是足以催人奋进的。

二.《最高楼·咏梅》

春乍透,香早暗偷传。深院落,斗清妍。紫檀枝似流苏带,黄金须胜辟寒钿。更朝朝,琼树好,笑当年。

花不向沉香亭上看;树不着唐昌宫里玩。衣带水,隔风烟。 铅华不御凌波处,蛾眉淡扫至尊前。管如今,浑似了,更堪怜。

【赏析】

宋人咏梅的词不可胜数,并且大多把它写得高不可攀,傲视一切,以寄托自己离尘出世的思想。在写作手法上,象“寿阳”、“弄笛”之类的历史典故,经常被采用。而陈亮这首词却独出心裁,不仅把梅花写得清新高洁,其他花难以望其项背,而且在作者笔下,梅花并非傲视一切。这是词人本身不甘沉沦,积极向上内心世界的真实表白。他在写法上,不再象前人那样频频使用历史典故。为了衬托出梅花的与众不同的形象,他先后用了三种不同的花来作反衬,又用了两个人物形象加以渲染。这种写法也是不多见的。他的咏梅词前后共有九首之多,这是最有代表性的一首。

开头两句“春乍透,香早暗偷传”,起到了提纲挈领的作用。透,即浓的意思。黄庭坚《蓦山溪》词里有“春未透,花枝瘦”的句子,可证“透”字之意。

次句化用林逋咏梅名句“暗香浮动月黄昏”,写出了梅花的特色:春色忽然转浓,到了百花吐艳的时候,而梅花早在春尚未透之前,它的芳香已经暗暗传播开来。作者另一首《汉宫春》咏早梅的词说:“群葩如绣,到那时争爱春长。须知道、未通春信,是谁饱试风霜。”可以和这两句相参证。“深院落,斗清妍。”“深”字表明了梅花所处的幽静之地;“清”字表明它不同凡响。说梅花在幽静的院落里,以自己清高绝俗的标格斗奇争妍。到这里,已经把梅花特有的气质刻画出来。下边从外貌上加以描绘:“紫檀枝似流苏带,黄金须胜辟寒钿。”它的紫檀色般的枝干,下垂有如流苏;它的金黄色的须蕊,胜过辟寒金做成的花钿。这种外貌的描写是为表现它的内在的美服务的。

大诗人屈原在《九章。涉江》里对自己的服饰的描写是:“余幼好此奇服兮,年既老而不衰;带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬”,也就是这个意思。从梅花的外貌来看,它不仅具有清高绝俗的品格,且具有不加人工雕饰的天然的高贵仪态,两者构成了梅花的完整的形象,足以独冠花苑,压倒众芳。“更朝朝,琼树好,笑当年。”陈后主(叔宝)爱艳曲,创新声,他的《玉树后庭花》曲里有这样的两句:“璧月夜夜满,琼树朝朝新”。在词里,琼树是作为反衬的形象来引用的,认为它虽华贵,却只值得一笑,比不上高洁的梅花。

换头“花不向沉香亭上看”。唐人李濬的《松窗杂录》上说,唐明皇在一个春天里,带着杨贵妃在沉香亭上看牡丹花,并曾召大诗人李白写《清平调》三首,中有“名花倾国两相欢”、“沉香亭北倚栏干”之句,为人们所熟知。在词里,牡丹也是作为反衬形象来引用的,认为它即使为帝王所观赏,高洁的梅花也不愿与之同流合污。“树不着唐昌宫里玩”也是用典故。唐人康骈的《剧谈录》记载,长安安禁坊唐昌观有玉蕊花,每春发花,若瑶林琼树。元和年间,当盛开时,乘车骑马来游赏的摩肩接踵。在词里,这玉蕊花也是作为反衬形象来引用的,认为它即使是为万千游人所爱赏,高洁的梅花也不愿与之并列。那么,有没有可以和它比并的形象呢?有的,可以和它比并的形象同它有“衣带水”相连,只是隔着风烟。这就是“铅华不御”的宓妃,还有就是“淡扫蛾眉”的虢国夫人。这里是词人自比,借以抒发感慨。他家居婺州永康(今属浙江),地居武义江上游,由水路可以到达杭州。历史上的宓妃可以得到贤王的眄睐,虢国夫人可以得到唐明皇的“圣眷”,当今皇帝所擢用的尽是“庸愚龌龊”之徒,而自己却叩阍无路,白头有期。他这种怀才不遇的感情,在歇拍几句里表现得更为充分:“管如今,浑似了,更堪怜。”空相似而遭遇不同,“堪怜”的不是梅花,而是自己虽怀绝代之才,而终将老于乡土。

陈亮有积极向上,不甘平庸的用世思想。他曾在一篇上皇帝书中详细陈述了要想恢复中原,重振国家,他提出朝廷不仅要在对金政策方面作重大调整之外,还须不拘一格重用人才。而当时的国家处境是:隆兴和议之后,“徒使度外之士摈弃而不改聘,日月蹉跎,而老为至矣。”他在上书时才29岁,而一直等到50多岁,他这个“度外之士”仍未被朝廷重用,在家虚度光阴。他把他对身世的感慨,通过一些咏物词表达出来。这首词就是其中的一首。

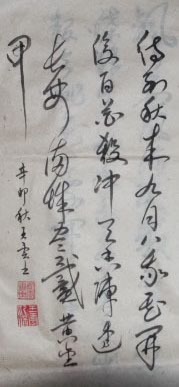

三.《水调歌头·送章德茂大卿使虏》

不见南师久,漫说北群空。当场只手,毕竟还我万夫雄。 自笑堂堂汉使,得似洋洋河水,依旧只流东?且复穹庐拜,会向藁街逢!

尧之都,舜之壤,禹之封。于中应有,一个半个耻臣戎!万里腥膻如许,千古英灵安在,磅礴几时通?胡运何须问,赫日自当中!

【赏析】

有人评论陈亮的这首词并非“高调”,也就是说,这首词写的太直,不含蓄,因而谈不上上乘之作。其实,这种评价十分片面。一般情况下,诗词应写得含蓄,力戒平铺直叙,但不能一刀切。没有真情实感的诗词,既使写得再含蓄,也浮泛无味。直中有深情,直而有兴味,直给人一种赏心悦目的美感。因此,炙手可热,气势逼人的披文入情的直接感染力量,仍能使读者耳目一新。

苟且偷安的南宋朝廷,自与金签订了“隆兴和议”以后,两国间定为叔侄关系,常怕金以轻启边衅相责,借口又复南犯,不敢作北伐的准备。每年元旦和双方皇帝生辰,还定例互派使节祝贺,以示和好。虽貌似对等,但金使到宋,敬若上宾,宋使在金,多受歧视;故南宋有志之士,对此极为恼火。

淳熙十二年(1185)十二月,宋孝宗命章森以大理少卿户部尚书衔为贺万春节(金世宗完颜雍生辰)正使,陈亮作词送行,便表达了不甘屈辱的正气,与誓雪国耻的豪情。对这种耻辱性的事件,一般是很难写出振奋人心的作品。但陈亮却以饱满的政治热情和对诗词创作的独特见解,敏感地从消极的事件中发掘有积极意义的因素,开拓词意,深化主题,使作品气势磅礴,豪情万丈。

词一开头,“不见南师久”就把笔锋直指金人,警告他们别错误地认为南宋军队久不北伐,就没有能带兵打仗的人才。“漫说北群空”用韩愈《送温处士赴河阳军序》“伯乐一过冀北之野而马群遂空”的字面而反其意,以骏马为喻,说明此间大有人在。“当场”两句,转入章森出使之事,意脉则仍承上句以骏马喻杰士,言章森虽单身当此任,却能只手举千钧,在金廷显出英雄气概。“还我”二字含有深意,暗指前人出使曾有屈于金人威慑,有辱使命之事,期望和肯定章森能恢复堂堂汉使的形象。无奈宋弱金强,这已是无可讳言的事实,使金而向彼国国主拜贺生辰,有如河水东流向海,岂能甘心,故一面用“自笑”解嘲,一面又以“得似……依旧”的反诘句式表示不堪长此居于屈辱的地位。这三句的含意对上是一跌,借以转折过渡到下文。“且复穹庐拜,会向藁街逢”。“穹庐”,北方游牧民族所居毡帐,这里借指金廷。“藁街”本是汉长安城南门内“蛮夷邸”所在地,汉将陈汤曾斩匈奴郅支单于首悬之藁街。这两句是说,这次遣使往贺金主生辰,是因国势积弱暂且再让一步;终须发愤图强,战而胜之,获彼王之头悬于藁街。“会”字有将必如此之意。两句之中,上句是退一步,承认现实;下句是进两步,提出理想,且与开头两句相呼应。这是南宋爱国志士尽心竭力所追求的恢复故土、一统山河的伟大目标。上片以此作结,对章森出使给以精神上的鼓励与支持,是全词的“主心骨”。

下片没有直接实写章森出使之事,但处处以虚笔暗隐对他的勖勉之情。“尧之都”五句,转而激愤地提出:在尧、舜、禹圣圣相传的国度里,总该有一个、半个耻于向金人称臣的人吧!“万里腥膻如许”三句,谓广大的中原地区,在金人统治之下成了这个样子,古代杰出人物的英魂何在?正气、国运何时才能磅礴伸张?最后两句,总挽全词,词人坚信:金人的气数何须一问,宋朝的国运如烈日当空,方兴未艾。

全词不是孤立静止地描写人和事,而是把人和事放在发展变化的过程中加以表现。这样的立意,使作品容量增大,既有深度,又有广度。从原本有失民族尊严的旧惯例中,表现出强烈的民族自尊心、自豪感;从本是可悲可叹的被动受敌中,表现出打败敌人的必胜信心。

马卡连柯说过:过去的文学,是人类一本痛苦的“老账簿”。南宋爱国词的基调,也可这样说。但陈亮这首《水调歌头》,由于立意高远,在同类豪放作品中,似要高出一筹。它通篇洋溢着乐观主义的情怀,充满了昂扬的感召力量,使人仿佛感到在暗雾弥漫的夜空,掠过几道希望的火花。这首词尽管豪放雄健,但无粗率之弊。全篇意脉贯通,章法有序。开头以否定句式入题,比正面叙说推进一层,结尾与开头相呼应而又拓开意境。中间十五句,两大层次。前七句主要以直叙出之,明应开头;后八句主要以诘问出之,暗合开篇。上下两片将要结束处,都以疑问句提顿蓄势,形成飞喷直泻、欲遏不能的势态,使结句刚劲有力且又宕出远神。词是音乐语言与文学语言紧密结合的特殊艺术形式。词的过片,是音乐最动听的地方,前人填词都特别注意这关键处。陈亮在这首思想性很强的《水调歌头》中,也成功地运用了这一艺术技巧。

他以连珠式的短促排句领头、也是全篇最激烈的文字:“尧之都,舜之壤,禹之封,于中应有,一个半个耻臣戎!”适当地安插在过片处,如高山突兀,如利剑出鞘,因而也充分地表达了作者火一般的感情,突出地表现了作品的主旨。

以论入词而又形象感人,是本篇又一重要特色。陈亮在《上孝宗皇帝第一书》中说:“南师之不出,于今几年矣!河洛腥膻,而天地之正气抑郁而不得泄,岂以堂堂中国,而五十年之间无一豪杰之能自奋哉?”在《与章德茂侍郎》信中说:“主上有北向争天下之志,而群臣不足以望清光。使此恨磊磈而未释,庸非天下士之耻乎!世之知此耻者少矣。愿侍郎为君父自厚,为四海自振!”这首《水调歌头》便是他这些政治主张的艺术概括。叶适《书龙川集后》说陈亮填词“每一章就,辄自叹曰:‘平生经济之怀,略已陈矣!’”可见他以政论入词,不是虚情造作或抽象说教,而是他“平生经济之怀”的自觉袒露,是他火一般政治热情的自然喷发。梁启超在《中国韵文里头所表现的情感》一文认为,这类作品“都是情感突变,一烧烧到白热度,便一毫不隐瞒,一毫不修饰,照那情感的原样子,迸裂到字句上。我们既承认情感越发真,越发神圣;讲真,没有真得过这一类了。这类文学,真是和那作者的生命分劈不开!”这些话对理解和欣赏这首词还是有启发的。陈亮此词正是他鲜明个性的化身,是他自我形象的一种表现。

在抒发爱国豪情壮志、促进词体发展的大合唱中,陈亮高亢雄壮的歌喉征服了千百年来的“听众”。在陈亮所有的爱国诗词中,这首送章德茂(名森)的《水调歌头》独树一帜,可算得颇具特色,立意深远,章法整饬。

爱华网

爱华网