唐小兵,1964年生于湖南邵阳,1984年毕业于北京大学英语系,后赴美留学,1991年获杜克大学文学博士学位。先后任教于美国科罗拉多州大学、芝加哥大学、南加州大学,现为密执安大学讲座教授。主要研究领域为20世纪中国文艺运动、中国先锋艺术,出版有《全球空间与现代性的民族主义论述――梁启超历史思想论》、《中国现代:英雄的与日常的》、《中国先锋派的起源――现代木刻运动》、《英雄与凡人的年代》(中文)等中英文著作,主编或联合主编《现代中国的政治,意识形态与文学话语――理论介入与文化批判》、《探寻当代东亚文化》、《再解读:大众文艺与意识形态》(中文)等,译有《后现代主义与文化理论――詹姆逊教授讲演录》。2008年4月,在美访学的李凤亮教授与唐小兵先生进行了访谈,内容涉及其学术经历、视觉现代性、“再解读”策略、海外华人学者等。本刊特请采访者整理出有关20世纪中国文艺运动研究的部分,以飨读者。

一、回望20世纪初的历史意识

李凤亮(以下简称“李”):我们从您的第一本书谈起吧。Global Space and the Nationalist Discourse of Modernity: The Historical Thinking of Liang Qichao(《全球空间与现代性的民族主义论述――梁启超历史思想论》,1996)是您在博士论文基础上扩展而成的第一本英文专著。最初怎么想到要以梁启超为题来写?

唐小兵(以下简称“唐”):我在杜克大学念博士到了三四年级的时候,对历史话语很感兴趣。这种历史话语还不只是西方启蒙运动以来所谓的历史主义。在欧洲中世纪,历史不是被作为一个发展的、有着无限潜力的一个过程来看,而是被当成一个设定好的、有意义的实体,这是基督教对历史的基本理解。启蒙运动的一个核心成分,就是打破中世纪以宗教为基础的对历史阐释的垄断。当时我感兴趣的,就是西方意义上的现代性和启蒙运动以来的历史主义、历史话语的关系。从这个角度再回头去看梁启超的论述,发现他做的这个连接实在太有意思了。同时,我也结合了80年代末以来知识界对中国现代性的思考、对现代化话语的关注,以此去审视晚清之际梁启超对历史的乐观主义想象,觉得很有分析的空间。换句话说,我是先对问题有了兴趣,然后再去读梁启超,某种意义上也可以说有点先入为主吧。

李:是希望从梁启超那里获得当代现实问题的一些答案?

唐:我感兴趣的,其实不只是80年代末90年代初中国的思想现实,还包括整个20世纪对历史、现代性等诸多问题的讨论。这方面受海登·怀特的影响比较大,他原来和詹明信是同事,其《后设历史》(Meta-History) 给我很大启发。带着这种理论兴趣再去看梁启超,就会发现很多问题。所以这里所谓的“现实关注”或者想回答的一些问题,实际上是和20世纪六七十年代以来美国带有左翼色彩的对西方传统的再思考、再审视、再批判、再发现密切相关的。美国学界的左翼里也有一些以人文主义价值观为出发点,还有以历史主义价值观为出发点的。前者往往体现为自由主义等一些普世价值观念,后者则包括马克思主义在内,看问题时往往显示出更有意思的思想方式。我本人更认同这种历史主义的倾向,这个显然也是受到了詹明信的影响。

李:梁启超确实是清末民初中国文化思想界充满历史复杂性的人物。在他的人生中,前后发展变化极大。在您看来,怎样理解梁启超身上所体现的“现代性”思考的复杂性?

唐:我关注梁启超的时候,英文学术界已有了三本有关他的研究著作,分别由李文森、黄宗智和张灏所著,他们三位都是搞历史或思想史的。当时所有关于中国近代思想史的论文集,基本上都会有对梁启超的讨论。另一方面,当时国内的思想界还是把梁启超作为康有为的同党、“保皇派”,在正统的史学叙述里对梁启超基本上还是否定的,这显然是和“五四”以来不断激进化的中国现代史阐述以及“文革”时期对“保皇派”的丑化有关,我开始觉得这很荒谬。我后来在《全球空间与现代性的民族主义论述》一书的序言中也说过:当时写梁启超很大的一个动机,就是拨乱反正,要显示出梁启超的复杂性,把他当时充满激情、富有正义感、丰富复杂的形象复现出来。我当时还有一个很明确的动机,就是要把梁启超从戊戌变法到去世期间其思想发展成熟的好几个阶段都写进去,这样写下来,就只能是很粗略的描述,很多重要的事件我都省略掉了。比如,虽然我是搞文学的,但因为注意力都集中在梁启超的历史思维上去了,所以他的那些关于诗界革命、新小说的论述我都没有细说,因为一本书不可能把他全部的复杂性都写进去。我当时认为,真正欣赏梁启超的话,着力于某个点很深刻地进行分析是一方面,把整个画面都铺开来写也是很好的一个方法;而这种全面展开的写法,跟后来我对20世纪整体性的关注是有联系的,就是希望和当时国内对梁启超形成的“保皇派”这样一个漫画型的历史描述展开对话,甚至形成突破,尤其重要的是把他的思想进程展现出来。后来我倾向于把20世纪作为一个整体连起来看,以及最近把20世纪二三十年代文艺运动横向连起来看,都是与当时这样一个想法一脉相承的。我在台湾《当代》上曾发表过一篇文章,讨论梁启超提出的“过渡时代”概念――到底什么是“过渡时代”,怎么知道我们处在一个“过渡时代”。现在回过头来看,20世纪各个历史时期的人都有自己的“过渡时代”,但从什么过渡到什么,怎么知道我们在过渡,怎样去实现这个过渡,这里面有好几个层次的问题。梁启超的这些概念当时触发了我很多的思考。

李:梁启超也是他那个时代为数不多的能够睁眼看世界的人物之一。我注意到您的书名中用了“全球空间”这样一个词。“全球空间”这一限定,是您对梁启超本人政治历史视野的描述,还是您本身考察梁启超的一种角度定位?

唐:梁启超30岁时曾在一个小型的自传里面,提到他早年去北京赶考时,第一次看到一张世界地图,才知道世界有五大洲。当然这种叙述可能有点夸张的戏剧化成分,但也说明了他有一个意识,就是中国只是全球地图里的一部分,只是世界民族之林里的一支。20世纪50年代,李文森在其《梁启超和现代中国的心灵》一书中提出:现代中国需要解决的一个核心问题,就是如何理解从原来的“天下”到现在的“国家”的转换。中国人一向有一种中心主义,有一套关于宇宙的神话般叙述;而19世纪中叶以后,中国人才知道原来那个宇宙是虚构的,并不是人家所认可的,原来这个中心不在中国,一下子跑到外面去了,自己成了边缘了。这才想到要重新定义天地人间,要从原来天经地义的“价值体系”向风云莫测的“历史经验”转变。这一系列精神、思想、文学、心灵上巨变的后果,以及在非中心化过程里面所产生的反应,在梁启超那一代人身上很充分地表现出来。从这个意义上讲,梁启超在其历史叙述中对全球意识、全球空间、全球时间的铭心刻骨式的把握,正是我在其著作中看到的最有意义的东西。在此之前,没有人完全把这一系列新的意识阐述出来,或即使有所分析或表达,用的也是另外一套语言。我觉得我现在再来用一种新的语言加以说明,可能会更加明确,更有意思,也更能和对当代一些问题的思考直接挂上钩。

李:我注意到您格外关注像梁启超、严复、黄遵宪等有机会看到世界、能够引起思想上波动的这样一个晚清知识分子群体,我在您课上还听到对像“岭南画派”这样一个清末民初艺术家群体的有趣分析。那么,对包括梁启超在内的晚清知识分子的研究,与您考察20世纪中国文艺运动及其现代性有什么关系?近百年后思考梁启超对历史的思考,可能提供什么样的借鉴?唐:我对像黄遵宪、梁启超等人提出的“诗界革命”、“小说界革命”等有过一些研究;也读过康有为等人的一些著作,觉得他真是应该予以深入研究的一个人物,其“大同说”的意蕴可能今人还未全部领会。不过我本人对晚清思想界的涉猎还不够广泛,以后或会更注意。整体来说,我觉得晚清那一代人和后来以胡适、陈独秀等为代表的“五四”一代人的一个不同点,就是前者对世界、对现代性的体会更多的是站在中国传统文化的角度去看的,而后者则多从西洋文化、西洋语言着眼,这样一来,他们设立的一些参考点就不一样。我们现在不可能再回到康、梁那个时代去了,但我们似乎应该好好整理、体会他们那一代人当时看世界的那种感觉。我有一个朋友,对晚清之际第一批派出去的外交官的游记很感兴趣,读到这些人第一次看到蒸汽机等新兴事物的描述,有一种回到原初场景的感觉。只是我们今人再去看、再去想象当时的情景,就已经很不一样了。

二、反思百年中国文学的现代性

李:或许有恍若隔世之感。我前段时间在看十集文献纪录片《爱新觉罗·溥仪》,虽然该片的立场仍是站在如何将一个末代皇帝改造成为一个公民,但仍能从这些文献记录中引发很多对于那个时代的感慨,以及对那种特定历史空间的思考和想象。2000年您出版了第二本英文著作――Chinese Modernism: The Heroic and the Quotidian(《中国现代:英雄的与日常的》)。这本讨论中国现代主义和现代性的著作,采取的路子似乎跟一般的不一样。书中收入了您的12篇论文,从鲁迅、巴金,到苏童、王安忆,跨度很大。在“英雄的与日常的”这样的标题下,这些文本如何被统一在一起?

唐:这本书我还是比较满意的,主要是因为自己觉得其中每一篇个案研究论文都很扎实;其中对巴金《寒夜》的讨论、王安忆“忧伤小说”系列的讨论,不管是在英文还是中文学术界都有它的贡献。当然作为一个整体来看,这本书也有它不平衡的地方,这和它是一个论文集有关系,也和我想处理一些大的题目有关系。如果真的要使其中每一篇都保留在同一个水准上,或者讨论的问题都具有同样的象征意义,那么这本书便不是十年二十年就能做得出来的,最后做出来的恐怕也就不是一本书,而是洋洋数卷的事了,我现在显然还没有那番功夫和能力。比如,到底什么样的作品可能跟鲁迅的某一个作品相匹配,这些现在都还很难说。另外,我当时确实想在这本书里突破“五四”以来所定义的正统精英文学研究的框架,所以书中所研究的一些作品并不都是人们认可的名篇或经典,像讨论80年代苏童小说时我就研究他一个带有习作性质的短篇,把他和台湾曾经较有名气的小说家小野的作品进行对读。有些人也许会说:这些怎么能和鲁迅的《狂人日记》、《故乡》,以及丁玲的一些小说放在同一个层面相提并论呢?而当时恰好我就有这样一个意识在里面,希望讨论20世纪中国文学里不同层面的东西,这是我要达到的一个目的。但是反过来说,这个方法我也实行得不是十分彻底,比如说我没有讨论纯粹的通俗小说,像三毛、琼瑶的作品就没有收录进来。所以我一方面想打开,另一方面还是有所选择,还是存在着以思想性、文化意义以及和所处时代发生关系的程度去选择作品这样的考虑。

另外当时这本书的一个整体设想,是想把20世纪的10个十年都反映进去,在此之前,还没有其他的论文集、学术著作这样做过――它们要么讨论到1949年为止,要么研究80年代以来的当代作家作品,要么是以一个具体的作家(像丁玲、萧红)为研究对象的专论,总之,当时还没有一本书把晚清、“五四”、抗战、50年代、七八十年代和90年代整个联系起来讨论。我是在90年代末决定以这样一个框架来写作和组织论文的,当时对此很兴奋,和我在90年代初编《再解读》也很有关系。《中国现代:英雄的与日常的》和《再解读》其实是对一个问题的两个不同的表达方式,都是通过个案研究,把不同时代的文化逻辑、文化想象表现出来,当时就是以这样一个原则去做。不过现在看来,各章有点不太平衡。比如讨论鲁迅《狂人日记》那一章是我很早写的一篇现代文学论文,后来觉得单薄了一点,问题讨论也专门化了一点,于是就加了一篇关于《故乡》的解读。关于八九十年代文学,我对光是讲苏童、讲先锋派小说也不太满意,于是又加了一个对刘再复“主体性”话语的思考,这样下来全书一共收了12篇文章。当时想尽量把整个20世纪文学很不平衡的历史发展写进去,采取的是以点带面的方式,但视野展开并未达到我自己设想的那么彻底,毕竟还是有一些限制在里面。这和做一本书的随意性、时间性限制有关系,也受其他一些想法的影响。

李:在您看来,“英雄的”与“日常的”各意味着什么?在这样一个标题的统摄之下,您想解决一个什么样的问题?

唐:这本书整体上还是属于一种专题研究,它对于中国现代文学研究领域的学者或研究生可能更有意思。不过它整体的叙述结构、理论框架还不是很理想,这里面可能有两个原因:一个是到现在为止,怎样用一种理论描述把整个20世纪中国文学说清楚,把我们认为重要的方方面面都能容纳进去,我觉得目前还没有找到一个合适的阐释框架。其实,“英雄”和“日常”只是一个角度,这个角度能不能全面解释20世纪中国文学,还是一个问题。但直到现在,我还没有看到一种话语、一套逻辑能够把这种整体性解释清楚。另一方面,这本书出来之后,虽然有一些影响,但并没有产生我所希望看到的影响,我想可能是因为尽管我提出了这个问题,但我没有花很大笔墨去做理论上的进一步阐述,没有跟流行的西方理论去挂钩,没有把它和现行的一些对现代性的认识进行对话。我这样做,其实是想给20世纪中国文学一个新的认同,我觉得这是很好的想法,但是具体去做的时候也许并没有将它推到一个应该达到的平台上面去。

回到“英雄的”和“日常的”这两个概念,我当时提出它们,一方面是受张爱玲的深刻影响,因为张爱玲也提到对“五四”时代的想象;另一方面,我还有一个看法,就是对20世纪左翼的文学和文化不能持完全否定的态度,应该把它看成一种很具有理想主义、很富于英雄气概的历史想象、或者说塑造历史的欲望。在“英雄”这个概念里,我其实是要把中国20世纪主流文化里包含的改造世界、改造中国、改造人类这些不同层次的理想主义成分体现出来;而“日常”这个概念,更多地指向历史的不可超越性、人本身受历史的限制以及人作为悲剧角色对20世纪的认识。我在这里面想提出的一个观点就是:20世纪中国文学文化是辩证意义很强的一套经验,它既有对人的历史性的极强超越,但也有对人的局限性的深刻认识。所以,关于王安忆的那一篇论文我是相当满意的,我觉得王安忆在整个90年代关于20世纪中国的思考很有历史深度:她继承了自己父亲那一代理想主义的热情,这种热情是父辈那一代人所拥有的、必然具有而又是我们现在不可能达到的;但是她又对20世纪晚期中国日常生活的那种琐碎、不能自拔有一种接受,这是一种矛盾和焦虑的状态。正是在细读了王安忆之后,我才对“英雄的”、“日常的”这两个概念有了更深刻的认识。

李:其实如您所言,“英雄的”与“日常的”这两个概念或生活形态本身是充满辩证逻辑的,它们既互相对立,但也会彼此转化。当过度理想主义的英雄化消退之后,日常的那一面便会浮现出来;而人们长时间沉浸于日常的俗世经验之中,有时又不免去缅怀或憧憬某种英雄情怀。以这两个概念为线索,确实能够抓住20世纪中国人的生存状态及艺术主题的二元性甚至多元性。唐:用“英雄”与“日常”这样的概念,当初确实是想对应存在于中国现代的两种不同历史经验、生活方式及艺术表现形式。我当时写这本书时,受到了捷克著名学者普什克的影响。普什克在60年代提出了一个很有意思的看法,他认为中国现代文学分为两个基本主流:一是史诗性的历史叙述,一是抒情诗的。他是从两个文学体裁的角度提出来的,我把这两个东西扩展了,当然并不是说史诗性的就是英雄的。我用这两个概念,某种意义上是对两种生活、思想表现方式的描述,就是认为这两者是相互交错、此消彼长的――在某一个时代,对英雄的想象和崇拜可能压过了对日常生活的兴趣;但在另外一个时代,特别是80年代以来的后革命时代,对日常生活的斤斤计较,对室内装饰的热衷,对生活素质的追求,完全是对英雄时代文化逻辑的否定。这种对于20世纪中国的思考方式,和普什克是有渊源的。大家都知道,普什克对“五四”新文学的研究是很有见地的,他跟夏志清有过一场很著名的论战。在某种意义上我承接了普什克的左翼论述传统。

三、寻找中国先锋派的起源

李:《中国现代:英雄的与日常的》里面还透露出了一个重要的研究倾向,即是对视觉文本的重视,里面的近20幅插图与文字形成了有趣的对照。是否从那个时候起,您就有了写作一本研究现代木刻运动的书的想法?

唐:这可以从两个方面讲。一方面,就个人经验而言,在小学、初中的时候,其实我是想做画家的。我十岁左右学画画,当时我母亲在一个剧团里工作,剧团里有画布景的舞美人员,我素描、速写、油画、水彩等都弄过,当时我是想做艺术家的,但父母觉得前途不大,就不让我弄了,为此还和父母搞僵了,这和青少年时期的逆反心理有关系。从那时候起,我一直觉得视觉的东西比文字来得更切身。另一方面,就是后来我研究60年代以来的一些戏剧、电影,写了一些这方面的文章,对视觉的东西有一种和文字不一样的体会。记得当时出《中国现代:英雄的与日常的》那本书的最后阶段,要找一个封面画,很偶然地看到李桦40年代的木刻作品《追求光明》。这是作者抗战后期、内战爆发之初的一幅作品,它对我要表达的“英雄的”和“日常的”那种此长彼伏的逻辑关系,有一种太好的视觉上的说明――画面中人物都是向上追求太阳辐射下来的光明,但人物都是很不英雄的、很日常的,是在生活压榨下很不堪的一些人。拿这幅画做了封面以后,我意识到木刻这个东西太有意思了,所以从1999年开始,就花了五六年的时间来做。

李:这本专题研究左翼木刻运动的著作Origins of the Chinese Avant-garde: The Modern Woodcut Movement(《中国先锋派的起源――现代木刻运动》)于2008年出版。您选择木刻版画作为研究对象,是不是因为相对于文学而言,木刻版画更适合作为您现代性研究中的关键词――“日常生活”――研究的落脚点呢?也就是说,版画既有艺术成分,更有日常生活的表述。换句话说,在现代文艺运动中,木刻是否有着某种特别的重要性?它的领导地位是如何确立的?鲁迅在这一过程中扮演了什么角色?

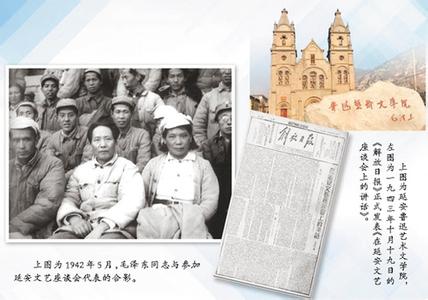

唐:这就牵扯到我这本书想回答的问题了,它包括了很多方面。概括来讲,现代木刻运动的兴起,当然首先和鲁迅的提倡有关,因为鲁迅在二三十年代是真正意义上的精神领袖,他对当时很多青年艺术家、文学家影响极大。第二,木刻的兴起,还和当时整个中国文学艺术界对一种新的艺术媒体、表现方式的呼唤有关。这种新的表现方式,在文学界就表现为白话,甚至到了30年代,瞿秋白还提倡创造大众文艺意义上的“真正的白话”;而具体到视觉领域,大家意识到这种新媒体不可能是油画,因为油画与欧洲精英文化的联系太紧密了,不可能把它翻译成和中国普罗大众发生关系的视觉艺术;也不可能是国画,因为国画和文人画传统的关系、它的那种文人兴趣使它与大众有一定距离。当时国画也还没有找到表现现代生活的视觉语言,“岭南画派”的一大贡献,就是开始以写实的方式表现人们日常生活中的一些事物。在这个意义上,木刻是应时而生的媒体,因为它直接以现代生活为表现对象。第三,木刻运动的兴起还受到国际的影响――二三十年代欧美左翼文化运动所使用的视觉媒体就是木刻,木刻作为政治宣传的一个媒介,在反映下层人民生活、都市生活、工业文明等方面,和当时左翼文化的基本价值取向是联系在一起的。有了这几个原因,1931年第一次在上海有了一个公开的木刻展;到1934年短短的三年时间,就在法国巴黎搞了一个中国革命的木刻画展,内外呼应。而在1935年元旦,在当时的北平就出现了一个全国木刻联合展览。还有一点值得注意:在某种意义上,不管是“五四”以来的白话文运动,还是二三十年代的版画运动,它们有一个共同的取向,就是对社会上出现的工农大众这样一个历史主体的关注和再现。我们现在回头看20世纪中国文化艺术的发展,就会发现:到20世纪二三十年代,从来没有进入文学艺术再现领域的工农大众这样一个新的历史主体突然出场了,并且是带着爆发性的能量出现的,艺术家们不得不考虑怎样去表现他们,怎么样让他们进入我们的视界。鲁迅收集的几千幅中国现代版画,大多数所表达的对象实际上都是大众,或者说反映的都是大众的眼光;出现在这些版画中的大众有时候面目很可憎、很可怕,有些是英雄形象有些是流氓形象。这个新的主体的出现,对中国现代史的意义当然是不言而喻的。

李:确实,我们很长时间里好像都把毛泽东、左翼文化运动的一些现象单面化了,实际上这是个非常复杂的问题。那个时代的文学艺术家很容易自觉地去响应时代的呼唤,因为艺术家也要回答艺术使命的问题。

唐:回到当时的历史场景中去,我们会发现,从1925年“五卅运动”到1926年国共合作以及北伐,再到1927年南京政府成立,这一系列历史事件的共性之一,就是中国人作为一个群体的表达――不光是市民的抗议、游行,同时还变成了军队由南而北的历史步伐。对当时的文学艺术家来说,当时的大众确实是一种“洪流”。郭沫若写的《创造十年》,回忆他在1927年的经历,我们今天读起来,仍可以感觉到像他那样一个变化多端的诗人,当时也有一种被崇高的历史大场面震慑住了的感觉。

李:与从事美术史研究的学者相比,您的现代木刻研究特别关注什么?或者说您自身的优势表现在哪里?

唐:广义上来讲,我不会贸然说我是一个艺术史家,因为艺术史家有自己的学术训练,形成了一套分析话语,这个不是轻而易举就能进入的。但是从一个狭义的角度来看,中国现代艺术史研究还不是一个很发达的领域。一是因为研究人数相对比较少,二是从方法论角度上讲,这种研究更多的还是走两个极端:一种是技术上的就事论事的图像分析,这个分析有时甚至不完全是技术性的,而是止于对一种流派的辨认,对师徒关系的描写,或者直接就是艺术家传记的合成;这一点你从为数不多的现代艺术史专著、文章中可以感觉得到;另一种则是完全把艺术作为政治的附属品去解读,连一些基本的技术性分析都没有,完全是从社会学角度讲这个问题。我做现代木刻研究,吸取了上述两方面的经验教训:既避免纯粹地把木刻艺术和社会学作对等的解释,也力求对具体木刻作品做一些精致的分析。当然这种分析不可能面面俱到,但有好几幅作品在技术上的分析还是比较充分的。比较有意思的是,像对大家都知道的李桦那副名作《怒吼吧!中国》,已有的研究大都是讲它有多重要,怎么样有效果,跟表现主义有什么关系,但基本上没有一篇文章对它做具体的技术分析,比如它的构图、它使用木刻语言的方式到底如何,也就是说,落实到作品本身的分析总是语焉不详。我的这本书恰好想做这样一个分析工作,当然完全把话说尽是不可能的,因为一本书总有一个整体布局和篇幅繁简的考虑。我目前做了这个工作,并希望将来如果有人对中国现代艺术史进行研究时,不论是对具体作品还是艺术史的整体把握,既不是作纯粹技术上的分析,也不是去作简单化的历史意义、政治信息的诠释,而是把这两者结合起来,像分析文学作品一样,既不是仅从音律象征方面也不是仅从社会历史进行单方面的分析。这样把形式和内容结合起来做会好一些,其实我当年的《中国现代:英雄的与日常的》采取的也是这样一种方式。李:这种思路其实与您90年代初编《再解读》也是一脉相承的,那本书同样强调把“内层精读”与“外层重构”有机地结合起来。那么,您希望得到专业从事艺术史的人士一种怎么样的评价呢?

唐:我读过一些研究中国现代木刻运动的书,光是以《中国现代版画史》为名的同类著作就有四五本,但我觉得技术上的分析都不够,还停留在中国传统诗话讲风格、骨格、气韵那个层面上:讲作品很多就是说如何鲜明有力、对比强烈,说黑白就是视觉效果强烈,翻来覆去就是那么几句话。这可能跟这些作者所受的学术训练有关系,也跟他们的读者对象有关系。整个版画研究的话语传统还没有进入思想史这个层面,还没有对这些思想问题感兴趣。版画跟国画、油画不太一样,国画和中国传统诗学的联系确实很紧密,而油画则是另外一套话语分析方式。我希望现代和当代版画的研究学术性能够更强一点,对形式的分析能够和对技术、内容的分析结合起来。

李:我知道您早年即学过美术,为了研究木刻还专门学习版画,2008年夏天还要回到国内的中国美术学院去研修版画,这样的专业精神真地很令我感佩。接下来您是有意于继续做现当代版画的研究,还是仅仅将版画创作当作自己的一个艺术兴趣而已?

唐:虽然我自己学做版画,但我并不认为研究版画就得会做版画,就像文学研究者不一定要写作品、研究经济的不一定是商人或投资者一样。当然若有这个经验对你的研究可能会有帮助。像我有了这个经历,再去看一副版画时,看到的层次就会多一点。但看到更多是不是就能变成有意义的讨论和分析,这个还不一定,还需要一个提升和过渡,就像一个好的油画家并不一定是一个好的艺术批评家。

我正式开始学做版画是在2006年秋天,当时在我新任教的南加州大学美术学院上了一门课,收获很大。那时候我还在对这本书做最后的校订,所以对一些版画作品的版式、色彩、印刷效果等方面的讨论,还是反映出我学习做版画的经验。我下一步想把版画作为一个线索,把1937年抗战爆发到六七十年代“文革”期间的文艺文化运动做一个梳理。《中国先锋派的起源》是从晚清讲到1937年,集中在20年代末期到30年代;下一本书会铺得更开一点,以版画运动为线索,把文学、电影、绘画、文学体制、艺术体制等都牵扯进来,规模会比上一本书大一些。我自己对版画感兴趣,可能和我人到中年想做一些新鲜事情有关系,我的下一个计划是在美国组织一个当代中国版画展览。

四、从图像和声音读懂中国

李:事实上除了研究这种视觉上的图像,您还关注了听觉上的声音,探讨了与“视觉的现代性”相联系的“听觉的现代性”。您在《读书》2005年9月号上发表了《〈怒吼吧!中国〉的回响》(很有意思的是,这篇文章被一些“抗日”网友贴在其 “爱国者联盟”网站上),前不久又在《文学评论》2007年第5期上发表了《不息的震颤:论二十世纪诗歌的一个主题》。在后一篇论文里,您写道:“从一个更长的历史时间段里,‘呼喊的诗歌’和‘怒吼的木刻’无疑是中国20世纪中期以后所形成的新的听觉文化,或者说音响秩序(auditory regime)中的一部分,而这个新的听觉秩序的运作方式,承接的是现代听觉经验中带来了最大音量的两个内容,那就是为革命和战争而进行的全体动员。”对于文学艺术当中“声音”形象的研究,确实开辟了一个非常独特的视角。它可能还不只是钱钟书先生所讲的艺术“通感”,还包含了一些深刻的思想命题在里面。我感兴趣的是,您最初如何想到这些角度的研究?是不是在建立一种类似于“感官诗学”之类的东西?

唐:这个我倒没有想过。不过细想起来,可能还是要感谢詹明信先生。1985年在北大听詹明信先生讲课并做翻译的时候,有一次听他解读毕加索很有名的一幅画《格尔尼卡》,詹明信说那幅画整个是关于声音的。他关于那幅画的解读,对我20年来学术道路的影响真是很深刻,因为他启示了一种阅读方法,告诉我们画需要一部分一部分地来看。另外他在画的分析概念上提出了一系列关键的突破,比如声音和图像的关系:声音是看不见的,但很多画都是关于声音的;再比如诗歌和声音的关系、诗歌和图像的关系,这些都很有意思。可以说,詹明信先生对一幅画的讨论,影响到了我后来的学术兴趣以及问题意识。

李:上次张旭东先生访谈时也讲到,文本解读能力需要训练。他讲到经过文学训练的人,其对某个文本的解读方式可能跟没有经过文学训练的人有所不同,可能会发现一些更加隐微的层面。

唐:比如做思想史研究,一个纯粹思想史学科训练出来的学者和一个经过文学训练的学者,他们在读一篇历史文献时,看到的东西会很不一样:搞思想史的人可能会更关注这篇文献的思想内容,和其他文献的对话关系等等,但搞文学的人则会去注意这篇文章怎么立意,怎样进入话题,用的什么样的语言方式、什么样的隐喻修辞逻辑等,可能会复杂一些。

李:用文字表现声音(如郭沫若、艾青的诗),与用绘画来表现声音(如李桦《怒吼吧!中国》),其间的细微差异您有没有考虑过?

唐:我是有考虑的。“声音”在这里是一个概念性的东西,我感兴趣的是不同的文本怎么样来表现、突出“声音”这个东西。比如我在《不息的震颤》一文中,首先通过解读穆旦的两首诗――《古墙》、《野兽》,详细地分析这两首诗为什么表现出一种超越,从一种视觉经验进入到对声音的感觉,而这个转化都是通过文字而实现的,这样便把这两首诗所体现的不同的想象逻辑展现了出来。分析《怒吼吧!中国》这幅木刻时,要考虑到画是一个二维的东西,是单层面的,但要是把这个画后面所隐含的层次一步一步展现出来,会觉得很有意思。比如分析这幅画和德国表现主义传统的关系,因为表现主义的一个基本主题就是“表现”主体性,而声音(心声也好,呼声也好)往往是这个主体性最直接的媒介,这也是“表现主义”的本义之一。通过分析绘画视觉语言、构图、人物塑造对看不见的声音的表现,“怒吼”这一标题所涉及到的更多历史事实,联系同时代的话剧、诗歌等,从多个层面去揭示一幅画的历史文化意义,把它一点点展现出来。其实,若是去综合分析其他一些以声音为表现对象的媒体,也会很有意思。

李:您这些研究大多是关于20世纪中国文艺运动的,其中,以“延安文艺”为核心的“大众文艺”一直是十分重要的考察对象,您为此来严格区分了“大众文艺”与“通俗文艺”的不同。为何选择“大众文艺”作为您现代文艺运动研究的切入点?记得在聂华苓女士家客厅的讨论会上,李陀、刘禾、张旭东等学者似乎不完全赞同您对两个概念的区分?

唐:“大众文艺”是我沿用的一个概念。当你沿用一个概念时有好处也有坏处――好处是它不是一个凭空抛出来的东西,能勾连起很多其他概念;坏处是这个概念已有一些既成的定义,你需要去认同它、拒绝它,或重新定义它。讨论大众文艺,就不能回避“历史主体”问题。记得80年代末在美国开一个会时,孟悦送我一本她和戴锦华合著的《浮出历史地表》,当时通宵就读完了,觉得非常兴奋。“浮出历史地表”实际上是指一个新的历史主体浮出了历史地表。我在《再解读》序言中也说到,其实当时想表达乃至现在仍感兴趣的,就是现代中国人的历史经验里面包含着对国家、民族主体的构造,以及个人怎样参加到国家、民族的构造这样一个过程里。我们不能否认拉康所说的象征界、想象界和现实界的区分:粗泛地说,象征界就是我们都要参与建构的自身与国家、族裔、阶级的关系,这是一个大的集体身份的构造;想象界就是我们对自己存在状况的理想投射,或者说是我们的理想生活,有别于现实生活的构造或是象征界对我们的规定;还有一个现实界,它是我们必须存在其中的一个经验层次,而往往是无法进入到象征界的,甚至是无法用语言来表述的。在讨论20世纪中国文艺运动的时候,如果不对所有中国人被迫或是主动参与建构的这样一个象征界有所把握的话,很多问题是说不清楚的。在我看来,不管“民族”也好,“大众”也好,都跟新的历史主体的构造有关系;这个历史主体的构造,后来变成人民、公众、国家……很多词汇都可以放在这个地方,它有不同的含义,但它必须要在那里。没有这样一个历史大主体,我们个人的存在便会发生很多身份上的焦虑。比如,2008年奥运前后发生的一系列事情就很值得我们思考,在某种意义上,它可能对中国人自晚清、“五四”以来的世界想象、历史想象构成一个极大的冲击乃至转折。

李:我很赞同您的这个说法,可能像您这些身在中国“彼岸”的华人学者,对主体、身份这些问题会特别敏感。其实我这大半年在美国,对一些问题的看法跟在国内时也很不一样。我们再回到20世纪中国文艺运动的研究,在我看来,这一研究某种意义上需要一种超越时间的穿透视野,一种将文艺运动与政治、历史紧密结合起来的研究策略,或者用您的话说,是一种“把社会整体充分抽象化之后才能达到的宏观观察”。这样一种整体性、结构性的观察视野跟您的解构性的“再解读”策略是否有矛盾?

唐:上次我们一起去加州大学洛杉矶分校听蓝棣之教授的讲座,我当时的提问和你现在这个问题是有联系的。蓝教授那种对诗、诗人带有心理分析的解读方式针对具体作品当然很有意思,但在某种意义上是很难上升、还原到历史叙述这个层面上来的,换句话说,以这样一种解读方式能不能进一步写出一部文学史来?答案是否定的。要写一部文学史,你对作品的阅读必须是在某一个较大的层面上的,这样文学作品和历史叙述才能结合起来,不然的话如此庞大的历史叙述完全不现实。我提出的“再解读”也是一样,以这样一种方法,不可能完整地写出一部20世纪中国文学史;如果写出来也会很生硬,因为那样必须过滤掉很多东西,把很多问题简单化,这是我不想做的。要写文学史必须要用另外一套方式,建立起另外一套结构,这种结构某种意义上是要以牺牲作品的复杂性、历史空间为代价的,也就是某种程度上的抽象化,而所谓抽象化,其对象当然从来而且已经就是一个整体了,不管该整体的大小或容量是怎样的。所以我觉得贺桂梅对《再解读》的批判很有道理:“再解读”是一种具体文本的阅读方式,也许包含了一种新的历史观,但它不可能满足写一部新的文学史的需要。

[本访谈稿为国家社会科学基金和霍英东教育基金会等高等院校青年教师基金项目“当代海外华人学者批评理论研究”、教育部新世纪优秀人才支持计划课题“20世纪中国文学批评的海外视野”相关成果。]

(作者单位:深圳大学文学院/暨南大学海外华文文学与

华语传媒研究中心)

爱华网

爱华网