苏东坡研究专题目录摘要索引

日记本名称:《城市上空的废墟 》 作者:望乡人 [ 日记本有5条留言]

发表时间:2003-10-14 16:41:34 点击:3691

苏东坡词的研究

苏轼初期词简论/高文翔//曲靖师院《语文函授》,1984.04.

苏轼词话/王仲厚//唐都学刊(西安),1984.04.

从政治角度理解苏轼词的部分名篇/杨莼//曲靖师专学报,1985.02.

苏轼《临江仙》和辛弃疾《西江月》反映主体的个性特征辨/张晓西//东疆学刊,1985.02.

试论苏词中的政治家形象(上):兼论(辛弃疾以前)词史上抒情形象的推移/李生辉 //丹东师专学报,1987.01.

一位天才词人的试笔:苏轼前期杭州词评议/王文龙//盐城师专学报,1987.03. 论山谷词:兼与东坡词、淮海词比较/徐培均//上海社会科学院学术季刊,1987.04.

谈《念奴娇.赤壁怀古》词的感情基词/石云涛//石云涛//许昌师专学报,1987.04.

苏轼《雨中花幔》是悼念朝云/高培华//文学遗产(南京)1987.06. 苏词四首系年商竞/吴雪涛//河北师大学报,1988.01.

从苏轼、秦观词看词与诗的分合趋向:兼评苏词革新和传统的关系/王水照//复旦学报,1988.01.

苏轼小令赏析(五则)/蔡润田//名作欣赏(太原),1988.06.

北宁词史上的两座里程碑:从柳词“晓风残月”说到苏词“大江东去”/徐敏//北师大学报,1988.02.

苏轼词的思想与情感/陈筱芳//吕梁教院学报,1988.02.

关西大汉与红牙檀板:试论苏轼豪放词的“要非本色”/易健贤//贵州教院学报,1988.02.

浅谈李清照与苏轼的词论/张文生//锦州师院学报,1988.02.

东坡《水调歌头》旧说辨正:兼论古代诗词研究中的两种偏向/毛岫向峰//盐城师专学报,1988.02.

《念奴娇.赤壁怀古》诠释中的几个问题/霍在明//唐都学刊(西安),1988.02.

认识无风海曲,中多幽咽怨断音:苏东坡《赤壁怀古》词别解/杨有山//信阳师专学报,1988.02.

试论苏词在间律方面的革新/陈丽琳//阴山学刊,1988.03.

苏辛词艺术比较/萧吕鹏//渤海学刊(冀),1988.03.

苏词《念奴娇.大江东去》不是豪放之作/韩楚森等//北师大学报,1988.03. 《念奴娇.赤壁怀古》见个问题的再质疑/胡忆肖//国际关系学院学报,1988.004.

谈苏轼《念奴娇.赤壁怀古》中的“赤壁”//王 灿 等//许昌师专学报,1988.04.

苏轼送别探讨/唐玲玲//华师大学报,1988.05.

苏轼《八声甘州.寄参寥子》词系年考辨/刘孔伏//青海社会科学,1988.05. 苏轼小令赏析(五则)/蔡润田//名作欣赏(太原),1988.06.

《念奴娇.赤壁怀古》主题新探/阎笑非//求实学刊(哈尔滨),1988.06. 论苏轼以词志言/景刚//华中师大学报,1989.01.

苏词的人格形象与艺术风格/陈雅超//黑龙江财专学报,1989.01. 苏词“捋青捣 软饥肠”白正解/程芳银//淮阴师专学报,1989.01.

北宋词人创作观念的变化(上)/邓魁英//文史知识(北京),1989.01. 东坡中秋词《水调歌头》笺说/张而今//黑龙江教育学院学报,1989.01. 也无风雨也无晴:《定风波》看苏轼词的旷达风格/赵仁圭//文史知识(北京),1989.01.

苏轼词《定风波》赏析/陈新璋// 名作欣赏(山西),1989.01.

乐民之所乐,情真复景直:读苏轼《浣溪沙》之四/曾宪森//玉林师专学报,1989.01-02

苏辛词风之异同/孙兰迁//语文学刊(风蒙),1989.02.

苏轼《江城子.密州出猎》辨惑:兼谈训古与文学欣赏的关系/夏先培//长沙水电师院学报,1989.02.

论东坡词的主要风格:旷达/赵仁圭//新疆师院学报,1989.02.

论苏轼词的直觉/陈铭//浙江学刊,1989.02.

北宋词人创作观念的变化(下)/邓魁英//文史知识(北京),1989.02.

“拿灰盖着炉炭”:苏轼“人生如梦”辨析/李兆群//常德师专学报,1989.02. 苏轼词的内在形式与内容、蕴/王祥//沈阳师院学报,1989.03.

苏轼元右杭州词的情感意向/张志烈//四川大学学报,1989.03.

苏轼《雨中花幔》(嫩脸羞娥)写的就是朝云/周云龙//锦州师院学报,1989.03.

苏词五首作年考/王文龙//盐城师专学报,1989.03

苏词五首杂考/吴雪涛//河北师大学报,1989.03.

周瑜乎:诸葛亮乎:《念奴娇.赤壁怀古》之羽扇纶巾/贺远明//昭乌达盟师专学报,1989.04.

试论苏轼词的充分“士大夫化”/杨海明//社会科学研究(四川),1989.04. 苏轼的物境与神境/申秀云//辽大学报,1989.04.

慷慨者逆声而击节:谈宋人用东坡赤壁韵的五首《酹江月》/张健雄//唐都学刊(西安),1989.04.

关于东坡词价值的再认识/龙建国//信阳师院学报,1989.增刊.

苏东坡“鸡鸣歌”考证辨释(兼谈田歌<秧歌>的源流)/饶学刚//民词文艺季刊(上海),1989.05.

东坡词新论与选释/李 庆著.――哈尔滨:黑龙江教育出版社,1989.12.――273页,3.50元

苏辛农村词异趣浅探/黎烈南//江汉论坛,1989.12

苏东坡词话(上)/王仲候//绥化师专学报,1989.04.

苏东坡词话(下)/王仲候//绥化师专学报,1990.01.

苏辛词之异同辨/王岩森//宁夏大学学报,1990.01.

东坡词研究评论述要/崔海正//文学遗产(南京),1990.01.

物我相亡、隐秀相词、虚实相生:苏词意境谈/何永清//文科教学(集宁),1990. 01-02.

苏轼婉词的艺术浅析/姜惠平//贵阳师专学报,1990.01.

苏轼婉约词对柳永俗词批判继承超越/周子瑜//天府新论(成都),1990.01. 浅论苏轼婉词的思想创新批复富华//新疆大学学报,1990.01.

欲仕欲隐,似醒似醉:浅析苏轼《浣溪沙》词中的使君形象/言词//鄂东社会科学(湖北),1990.01.

苏轼与南宋“婉约”派词/朱大成//沈阳师院学报,1990.02.

“妙在似与不似之间”:浅谈苏轼“杨花词”中的用比/邢刚//祁连学刊(兰州),1990.02.

清词丽句写高标:读苏轼咏梅诗词两首/莫砺锋//古典文学知识(江苏),1990.02.

新臆苏轼《沁园春.情若连环》/王振泰//鞍山师专学报,1990.02.

逸怀浩气,坦荡放达:苏东坡《定风波.莫听穿林打叶声》词评析/曾俊伟//黄冈师专学报,1990.02.

苏轼《贺新郎.乳燕飞华屋》漫议/王树芳//湖州师专学报,1990.03 略讼苏轼、辛弃疾豪词的含蓄美/胡正//自贡师专学报,1990.03.

苏轼与黄庭坚的词论/(日)青山实著;范建明译//苏州大学学报,1990.03. 苏东坡不是豪放词人/顾全芳//山西师大学报,1990.03.

论苏轼词中自我形象/杨艳梅//松辽学刊,1990.03.

从词的构成层次来欣赏苏轼《定风波》(莫听穿林)的艺术美/程伯安 等//咸宁师专学报,1990.03.

性灵与词风:苏词风格主观成因初探/宋培宪//聊城师院学报,1990.04. 揶揄与狂想的两种痛苦:从英雄观看苏辛词风/铁民//朝阳师专学报,1990.04. 浅论苏轼婉约词的艺术创新/张富华//新疆大学学报,1990.04.

骨重神寒:读苏轼词《八声甘州》/曾枣庄//古典文学知识(江苏),1990.05. 直中见曲,寄慨深长:苏轼《满庭芳》赏析/周先//文史知识(北京),1990.7. 苏轼婉约的重要地位不可忽略/王占馥//语文学刊(内蒙),1991.01.

端庄杂流丽,刚健含婀娜:苏轼词风格管见/吴帆//宝鸡师院学报,1991.01. 苏轼词学思想再研究/杨佐文//长春师院学报,1991.01.

“羽扇纶巾”者究竟指何人?:兼评傅经顺先生的解说/孟子皿//河北师大学报,1990.01.

发“怀古先声”引出“大江东去”:试论苏轼《念奴娇》对杨永《双声子》的继承与超越/徐伟//四川教院学报,1990.01.

苏轼“大江东去”词异文新正:太原永诈寺《苏长公大江东去词》碑/马乃骝//晋阳学刊(山西),1990.03.

赤壁怀古的修辞艺术/郭开平//中文自修(上海),1990.05.

苏词“羽扇纶巾”究竟指何人/梦雪//曲靖师专学报,1991.1.

苏轼词学思想研究/杨佐文//东北师大学报,1991.02.

苏词“梦”说/丁艳敏//许昌师专学报,1991.02.

赤壁怀古的思想基调/廖化津//衡阳师专学报,1991.02.

林语堂英译六首苏轼词赏析/郭正枢//外语教学与研究(北京),1991.03. “寄慨无端,别有天地”:论东坡的心境传写(上、下)/王文龙//盐城师专学报,1991.03.

感觉的复合:苏轼《蝶恋花.春景》赏析/王富仁//名作欣赏(山西),1991.3 苏轼与辛弃疾田园词创作风格异同简析/李莱/青海民族学院学报,1991.04. 苏轼形象和意境的文化意蕴/马厚生//北方论丛(哈尔滨)1991.04.

人间如梦≠人生如梦:读苏轼《念奴娇.赤壁怀古》札记/陈明华//语文月刊(广州),1991.04.

谈苏东坡以赤壁为题的一词两赋/侯惠娟//南都学坛,1995.05.

关于苏轼的婉约词――兼论苏词与北宋词风的关系/正木佐枝子//杭州师范学院学报(社科版),1996.01.

苏轼的密州词与豪放词风的创立/王洪,周季平//中国人民大学学报,1996.01. [摘要] 密州词在苏轼词作中占有重要地位,它创立了苏词乃至整个宋词的豪放之风.在全部19首词 中,14 首以豪放为主要倾向,其中有以豪放表现婉约、以婉约反衬豪放,又有纯粹显示豪放格调的传世佳作。密州词在题材、境界、结构、语言上都有大的突破。 苏轼词的多样化艺术风格/赵解放//内蒙古民族师院学报(汉文版:哲社版),1996.02.

论苏轼词的审美个性/吴帆//锦州师范学院学报(哲社版),1996.02.

苏轼词的多样化艺术风格/赵解放//内蒙古民族师院学报(汉文版:哲社版),1996.02.

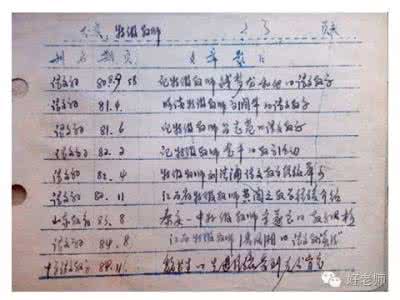

苏轼初始作词时间考/刘焕阳//1996.02.

[摘要] 苏轼是从什么时间开始写词的?这个问题多年来一直悬而未决.朱强村首为功苏轼词编年是从宋神宗熙宁五年(1072)苏轼三十七岁通判杭州时开始的。厥后,许多研究苏轼词的论著及文学史教材都沿用朱强村的编年。声称苏轼是从神宗熙宁五年开始写词。本文不困于旧说,博稽史乘,援之事实,辩疑补阙,考证出苏软二十一岁即宋仁宗嘉元年(1056)的闰三有就已经开始写词了,同年四月抵达京城后也写过词。

论姜白石对周帮彦苏轼词的继承/杨丽新疆大学学报(哲社版),1996.02

[摘要] 对于姜白石词清空高雅风格的形成,当今论者以为主要是由于白石运用了江西诗派笔法入词,同时又受辛弃疾、杨万范成大的影响,机时不论及姜词对周邦彦、苏轼词的重

要继承关系。本文以为这种看法存在着严重片面性。

苏轼“婉约”词风辩/杨新明//内蒙古大学学报(社科版),1996.02.

[摘要] 向来认为苏轼对的贡献是创立了所谓“豪放”词派.本文认为,被视为宗“婉约”的东坡言情词也与他那些被誉为“豪放”的词一样,对传统词风进行了革新。这些词同样表现出东坡独特的个性,映照 出他作为士大夫文人的审美趣味和他不同风俗的文化品格,因而具有崭新的美感风格。这些“雅化”了的婉约词对后代词人的影响甚至超过了东坡那些“豪放”词。

论苏轼对词的变革/王兆鹏//黄冈师范学院学报,1996.04.

[摘要] 在前人论说的基础上,进一步较为全面、系统面深入地从改变创作观念、扩大表现功能、移植表现方法三个方面,论述了苏轼对词体的全面变革;同时指出这种变革突破了词 为“艳科”的传统格局,提高了词的文学地位,从根本上改变了词 史的发展方向,其意义重大,影响深远。

苏轼《杨花词》词意发微/张宽//晋阳学刊,1996.06.

苏轼史学思想述论/王云飞//史学月刊,1996.06.

谈苏轼对词的革新创造/汤岳辉//惠州大学学报,1997.01.

[摘要] 对宋代乃至后世文学发展所立下的殊勋和深广影响,突出的一个方面就是对词 的革新创造.他提出以诗为词的革新主张,大胆地扩展的题材领域,创造性地用诗的言写词,形成绚丽缤纷摇曳多姿、雅俗庄谐的语言风格。他的正确的理论观点和繁富优雅的创作成果,引起了词的刚柔正变的一场革命,具有继往开来的重要意度。

论苏轼咏物词的移情美/周云龙//九江师专学报,1997.01.

[摘要] 现存三百多首苏轼词,竟有不少题旨众说纷法;这些题旨歧义较大的词,几乎是清一色的咏物词.为什么咏物词会产生审美客体的一题多解呢?这便是本文探讨的重点。 苏轼判杭词创作的文化机制/沈松勤//浙江社会科学,1997.02.

[摘要] 熙宁四年底,苏轼因反对王安石新法,被调离京城,通判杭州。在判杭期间,苏轼开始了词的创作。促使苏轼在杭涉足词坛、染指词事的一个重要机制,是地方官僚以歌妓歌舞侑酒为中介的社交方式和生活习俗,而非出于自觉,其近五十首判杭词几乎都是应歌体。然而,与花间词以来的应歌体不尽相同,苏轼在判杭词中突破了以往词体普泛化的抒情模式,寄寓了特定的政治情怀,为后来苏轼自觉提高词品、革新词风奠定了基础。 柳宗元、苏轼与唐宋寓言/刘卓英//中国典籍与文化,1997.03.

羽扇纶巾“之“继续研究”:兼评唐圭璋先生论苏轼(念奴娇)词里的“羽扇纶巾”/周云龙//辽宁广播电大学报,1997.03.

论苏轼在密州和徐州时期的词创作/牛 睿//社会科学辑刊,1997.03. 苏轼词创作批评的批评/徐凤真//山东社会科学,1997.03.

从“高处不胜寒”到“翻然归去”――浅谈苏轼的中秋词/岳淑珍//信阳师范学院学报(哲社版),1997.01.

[摘要] 苏轼一生,仕途坎坷,数遭贬谪,其思想亦随宦海沉浮而变化,并在其词作中流露出来.从他写于不同时期的两首中秋词中可以窺见其心理发展的轨迹:由对功名的向往到视功名如身外之物,由对外在的追求转向加强自身内在的修养,达到了“也无风雨也无情”的精神境界。

试论苏轼词的艺术特色/周晓音//杭州大学学报(哲社版),1997.03.

[摘要] 本文从苏轼词的艺术风格和文艺观两方面探讨苏轼词的特色:第一部分从清丽、艳、清淡、韶秀、缠绵、超旷、豪放等八个方面论述苏词多样化风格;第二部分说明苏词丰富多彩的内容和绚丽多姿的风格是词人“随物赋形”的文艺观的体现。

佛老思想与苏轼词的创作/张玉璞//齐鲁学刊,1997.03.

[摘要] 苏轼对佛老思想的接受持一种分析的态度,他不深究佛老义理,而是“取其粗浅假说”即把握其基本精神,以充实、完善自己的人格思想。佛老思想不仅影响了苏轼的社会行为,也影响了他的文学活动,词中诸如彻悟的人生感悟的人生感受、随缘目适的人生态度等,都反映着佛老思想的影响、浸润。

似花还是非花――论苏轼咏物词的思想艺术特色/洪琴仙//浙江师大学报(社科版),1997.04.

[摘要] 苏轼是同时代文人中创作咏物词 最多的一人.他冲破“词为艳科”的藩篱,第一个在咏物词中抒写政治、身世和性格,开拓了词的意境。为后世提供了咏物词 的创作经验。

千江有水千有――论苏轼词 中的“有”意象/陈迎辉//内蒙古社会科学(汉文版),1997.04.

论微宗年间苏轼词的影响/诸葛忆兵//湖北大学学报(哲社版),1997.05. [摘要] 文章从三个方面考察了宋代微宗年间苏轼词的影响:第一,微宗年间禁绝苏学,苏轼对文坛的影响虽然由显而隐,却无处不在;第二,微宗年间词人的创作在艺术手法和题材内容上均追慕苏轼;第三,苏轼清雅旷达的词风在宋末又悄悄生根发芽.

从清旷到清空――苏轼、姜夔词学审美理想的历史考察/李康化//文学评论,1997.06.

[摘要] 作为词学研究的逻辑总结,东坡、稼轩分别作为豪放词的肇始者与衍扬者被目

为一派,已成为词史上的共识。本文认为,苏辛词风的迹近只是在创作观念受时代影响的意义说的;东坡的词学风格不是豪放而是清旷;从苏轼的清旷到姜虁的清空,就词学审美理想与文人精神建构这一更为内在的维度而言,有一个较为完整的递传嬗变史程。文章勾协了从东坡到白石的词学演进轨迹,抽绎出东坡与白石之间相关联的美学意旨,认为白石实传东坡衣钵。

苏轼“豪放雅词”论//天中学刊,1997.06

[摘要] 历来学界评论东坡词,或称“豪放”,或根“婉约”,而笔者认为,苏词的本质是豪放与雅的统一。其“豪放雅词”的审美内涵表现为以下七个方面:(一)无意不可入:题材开拓形成豪放雅词;(二)以我观照万物;人物形象的变化形成豪放雅词;(三)使用“醉酒”的道具;摆脱理性束缚形成豪放词;(四)议论入调:表达方式变革形成豪放雅词;(五)使事用典:言语构成的变革以形成豪放雅调;(六)雄奇恢宏的境界:结构的变革以形成豪放雅词;(七)旷达的人生哲理:豪放雅词的根基与内蕴。苏轼的豪放雅词在高调史上具有里程碑的意义。

苏轼与韩国词文学的关系/柳基荣//复旦大学学报(社科版),1997.06. [摘要] 在韩国古代的汉文文学中,词的领域比诗、古文相对寂聊,但就现在作品来观察,苏武的影响是深该而显著的。苏词的形式要素被采取,其词语亦被袭用,韩国作家还喜欢步苏词原韵进行创作在苏词的诸多名著中,尤以《念奴娇.赤壁怀古》一词最被韩国作家也经历了由模仿到独创的过程。

随缘自适慎静处患――浅谈苏轼贬黄时期的二赋一词/何国栋//甘肃教育学院学报(社会科学),1998.01.

同是悼亡词,境界各不――毛泽东苏轼陆游悼亡词赏析/蒋德均//四川党史,1998.01.

少游“词心”,深契东坡――苏轼、秦观词异同论/杨胜宽//西南师范大学学报(哲社版),1998.01.

[摘要] 苏轼与秦观词的异同,相异在心性、感受、境界,相同在词 之雅化、情辞相称、道技并进。二人之异,是秦观走独立创新道路的结果;二人之同,表明两 人在艺术创造根本规律上的深深契合。因此,所异正是为了追求根本上的所同。秦观词的创作道路,真正体现了苏轼的艺术创造精神,这是苏轼对秦观推赏备至的原因所在。

在入世与出世之间――兼谈苏轼词风为“旷达”而非“豪放”/刘勤慧//晋阳学刊,1998.02.

论苏轼词 的抒情范式/吴 帆//吉林大学社会科学学报,1998.02.

[摘要] 苏轼的词既继承了传统词的抒情模式,又有开拓和创新,形成了别具一格的东坡范式.如香草、美人――寄托式,英雄、美人――映衬式,纪游、村行――写实式,飞天、游仙――求索式,亦梦、亦幻――遥相思念式。此外,尚有咏物式、隐括式、排体式、对话引语式,等等。其中香草、美人――寄托式,飞天、游仙――求索式等,即是诗人的开拓和创新。

自由之歌――论苏轼词的本质内核/杨罗生//云梦学刊,1998.02.

[摘要] 围绕苏轼词作的本质内核,第一部分分析了苏轼人生体验的三个层次:对人生自由的表层体验,以入世法寻求自由,现实中无法实现;在矛盾中寻求自由的精神家园,展示了苏轼对人生自由的探索过程;只有做到物我双忘,才能实现心灵超越和精神自由,文章分析了追求人生自由调的意义,它来自时代又超越时代,反映了人类追求自由的心路历程。第二部分从对“人”、“文”统一于“自由”这一基点。

再论苏轼梦词《江城子.十年生死两茫茫》/肖妮妮//新余高专学报,1998.03. [摘要] 苏武《江城子.十年生融会贯通两茫茫》不仅是中国古代以悼亡入词的第一首,而且是一篇梦词。词题记中有“乙卯正月二十日夜记梦”的小序作注,证明这是一篇真实录梦的词。词的内容大体可以分为:(1)梦中回乡、(2)梦中想见、(3)梦后感想。本文试用弗洛伊德《释梦》中关于梦的解析,梦的改装与梦的材料来源等基本理论来说明苏武为什么会做这样的梦,这个梦是如何运作的等问题。本文将从作者当时所处的时间、地点,作者政治、经济与家庭生活的状况,作者的身份、交友情形等诸方面进行分析,从另一个角度揭示苏武此词的意义。

一段心灵的挣扎史――苏轼黄州词文解读/王玉英//南京理工大学学报(社科版),1998.06.

超越与重构――苏轼黄州时期散论/徐蔚//齐齐哈尔大学学报(哲社版),1998.06.

《寒食帖》与苏东坡的尚意/张卫东//连云港师范高等专科学校学报,1999.01. 苏轼词作与梦/张庆军//山东行政学院、山东省经济管理干部学院学报,1999.01.

苏轼美人词与杭州密州词的寄意/谭玉良//达县师范高等专科学校,1999.01. [摘要] 前人评苏词,多以“人生空漠,无所寄托”论之。实则不然。苏词体兼众妙、风格绝殊、豪放婉约兼之。虽然也有豪雄气少、清旷情多的词作,但绝大多数都重旨蕴籍、寄意遥深。现以苏轼美人词和杭州密州词为例论之,以展示其人格精神与寄意。

苏轼美人词与杭州密州词的寄意/谭玉良//达县师范高等专科学校,1999.01.

苏轼改对联/ //广西市场与价格,1999.01.

苏轼的楚辞观及其词赋创作/(韩国)朴永焕//中国典籍与文化 ,1999.01. 苏轼词《西江月》注释三辨/朱运申//语文学刊,1999.01.

苏轼秦观的词宋人的尊体意识/王 珏/河南大学学报,1999.01.

[摘要] 北宋中期,词人产生了推尊词体的要求.反映到创作中,一是让词尽量向诗靠拢,取消诗词的界限,并驾齐驱,尊诗连带尊词;二是在诗、词之间立下界石,使词与诗分道扬镳,成为一种独立的文体。前者以苏轼为代表,后者以秦观为代表。实践证明,最终达到尊体目的的,是后者而非前者。

苏轼《水调歌头.明月几时有》的用典美/王向辉//太原师范专科学校学报,1999.01.

[摘要] 中华民族的传统文化源远流长,而传播我国优秀文化的语文教育也应博大精深。苏词中的美学内涵,值得我们发掘,涵咏。马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中说:“语言不但有自然代码的性质,而且有文化代码的性质。”所以语文的教与学,要有浓浓的文化意蕴。

从赤壁词看苏轼革新词风的内涵及意义/张维民//西北第二民族学院学报(哲学社会科学版),1999.02.

苏轼哲理词研究/陈庆安//河南教育学院学报,1999.02.

[摘要] 苏轼哲理词的根本精神是体认个人存在的悲剧感,抒发对宇宙人生的虚无感与幻灭感,以及对生存的意义和价值的反思与追寻.苏词之所以有如此之多的怀疑――否定精神和虚无――幻灭感受,根源于苏轼的生存挫折、儒家文化的困境以及庄禅哲学的影响。苏轼在中国思想史上的独特意义在于,他以佛老思想成功地消解了虚无主义价值论对生命主体的侵扰而采取了随缘侨运、超越尘俗的人生态度。这深该地表现了苏轼对个体生存问题的思考深度。

论苏轼七律的自我意识――兼及苏轼在七律史上的地位/李 贵/江西社会科学,1999.02.

苏轼咏物词篇目与艺术特色的重新定位/石云涛//许昌师专学报,1999.02. [摘要] 本文结合艺术鉴赏和适当考证,确定苏轼咏物词为50首,进而探讨了苏轼咏物的艺术特色,认为苏词咏物善于略貌取神,烘托渲染,拟人映衬,与抒情叙事说理相结合,从而提记了咏物词的艺术境界。无论从数量上还是从质量上说,苏轼在咏物词的创作上有开拓之功。

独树一帜 不域于世――浅谈苏轼词在题材和内容上的革新/熊 刚//阿坝师范高等

专科学校学报,1999.02.

[摘要] 从苏轼的创新精神出发,浅论了其词在题材和内容上的革新及其历史作用。 豪放词人婉约时――苏轼词《江城子.乙卯正月二十日夜记梦》备课思路/杜学娥//内蒙古师大学报1999.S2.

[摘要] 豪放词人苏轼对婉约派词并不排诉,《江城子》即是一例。它是苏轼抒发自己对亡妻深切怀念之情的。全词设境遣情,自然真实,以“记梦”为线索,描写了梦前思念、梦中相见和梦后哀思的悼念亡妻悲苦的心情轨迹。词中显示的感情变化,表明作者并非“短于情”。

说苏轼词中的“人生如梦”问题-兼非教参“消极”之说/李根赞//保山师专学报,1999.03.

[摘要] 苏武诗词大量抒发了“人生如梦”的感叹,教参多认为这种思想是消极的,实则正是苏武在自身与外界处处矛盾中,主动调节适应自我人格完善,探求个体生命价值的实现,感悟宇宙高级理智层次的入世态度。

苏东坡“以诗为词”探因/徐礼节//安庆师范学院学报(社科版),1999.03. [摘要] 东坡“以诗为词”,原因很多,但其直接原因,历来众说纷纭。通过分析婉约词的乐歌性质和“浅斟低唱”“佐清欢”的创作环境与生存状态,考察苏轼各时期词作的不同特点,可以看出,苏轼在密、徐、黄时期迅速形成特色的“以诗为词”,其直接原因在于苏轼填词的环境氛围迥异于婉约词长期一贯的生存条件,词已不是为合乐娱宾遣兴而填制,仅为抒情言志的载体。

人和物的默契――苏轼《水龙吟》(次韵章质夫杨花词)解读/郭建平//许昌师专学报,1999.03.

略论苏轼词的艺术特色/于立杰//学术交流,1999.03.

试论苏东坡的女性词/迟宝东//天津大学学报(社科版),1999.04.

[摘要] 苏东坡女性词不仅数量多,且风格多样,既有符合传统词之审美特质的闺情词,又有融主体意识与女性题材为一体的见意词、衬染词等。苏东坡后两类词所抒发的主体情志,所创造的清新高远之词境,是其作品中体现出来的审美倾向,在词史上具有承上启下的意义,对宋代词的繁荣产生了深远的影响。

论苏轼词始作于嘉祐初年/朱靖华//黄冈师范学院学报,1999.05.

[摘要] 苏轼究竟何时开始写词,学术界迄今并没有定论。本文从苏轼经历、词作内容等诸方面考证和分析 了《一斛珠》等三首苏词的创作时间,确认《一斛珠》作于嘉元年闰三月,《竹枝歌》九章作于嘉四年十月,《浣溪沙》(山色横侵蘸晕霞)作于嘉四年十一月;

从而得出苏轼写词始于宋仁宗嘉初年的结论。

苏轼《念奴娇.赤壁怀古》三题/马茂书//中学语文教学,1999.06. 苏轼《念奴娇.赤壁怀古》五辨/徐乃为//文学遗产,1999.06.

试论苏轼词的多重人格/韩晓玲//高等专科学校学报,1999.06.

苏轼词《水调歌头.明月几时有》的文献背景/刘雅杰//古籍整理研究学刊,1999.06.

[摘要] 苏轼的词《水调歌头.明月几时有》不但文笔优美,境界浑融,而且蕴含着大量的文献典故。解读这首词,除了着眼于艺术鉴赏外,还必须找到它的文献依托。只有这样,才能在大文化的视野下进行观照。发掘出更多的有价值的因素。揭示其中所蕴含的丰厚文化底蕴

寄蕴藉于豪放之外 寓旷远于婉约之中――苏轼词风浅论/尹慧明//新疆教育学院学报(汉文版),2000.01.

豪壮清雄――从苏轼、黄庭坚的作品看豪放词的出现与发展/李哲理//沈阳师范学院学报(社会科学版),2000.01.

[摘要] 宋代是词的时代,继柳永创慢词之后,苏轼的《水调歌头》(明月几时有)、《念奴娇.赤壁怀古》等笔力雄健,气势磅礴,开创豪放词风,黄庭坚踵武其后,形成了豪放清雄的格调。他们开启了辛弃疾、张元干、张孝祥、陈亮的词思,百川汇河,豪放派遂蔚为大国。

论李清照词与苏东坡影响――兼论“易安体”的特征/朱靖华//中国人民大学学报,2000.02.

[摘要] 李清照是宋词“婉约之宗”,她主张词“别是一家”,应抒写个人的离愁别恨和身世之感;但南渡后,在现实中备受国破家亡、夫死遭诬和颠沛流离的生活磨难,而在词中自然接受了苏轼豪放词家国精神的影响,创制了她独特的“易安体”,形成其既婉约哀怨又豪放沉郁的统一格调。

论苏轼“寄一至味于淡泊”的审美理想在词中的实现/李惠玲//玉林师专学报,2000.02.

[摘要] 平淡美的风格自古有之。到了苏轼,则进一步揭示了其美学内涵,提出了“寄至味于淡泊”的审美理想,并自觉地把这一审美理想引入词中,创造了不少清远恬淡的词章。苏轼这一审美理想的产生和实现,离不开其曲折独特的生活经历和佛老思想的影响,也与陶渊明这一人物密切相关。前人在论及苏轼平淡美风格时,主要论述他晚年创作的大量“和陶诗”,并仅限于此。本文试图从东坡词入手,说明平淡美在词中的实现及这一风格在整个苏

词中的地位。

兴寄题外 出神入化――简论苏轼《水龙吟》杨花词之寄托及其他/杨明洁//内蒙古民族师院学报(汉文版*哲学社会科学版),2000.02.

[摘要] 苏轼的《水龙吟.次韵章质夫杨花词》是宋词 中的名篇,但是从前却很少有人对这首词的系年、本事、写意和寄托等问题进行深入、具体的探讨。而本文则认为苏轼这首咏物词当作于元丰三年五月之前,词旨在针砭时政、哀国忧世,并且在表现方法上继承了古代诗词寄托的传统,进而充分肯定了这首词在词发展史上的地位。

苏轼中秋词的还乡表结/马茂洋,彭林峰/邢台师范高专学报,2000.03.

[摘要] 通过对苏轼的四首中秋词的解读,发现苏轼迫走出“美好”的现实生活后,经过炼狱般的苦难,怀着执着的挥散不去的浓浓的乡愁,最终找到了自己和自己的精神家园。 苏东坡“梦”词新探/李杰虎//洛阳大学学报,2001.03.

[摘要] 本文基于对宇宙和人生的较为透彻的理解,苏东坡能在寂寞求得慰藉,在消沉中自振,在失意中求得泰然,在苦闷中求得解脱,以维系他对生活的信念并保持一定程度的乐观。所有这些构成了苏东坡“梦”词的富有哲理的思想基础,反映了开始走向消沉的士大夫阶层用以“自我维持”、“自我解脱”的精神上的努力。

苏东坡词编年考/保刈佳昭//四川大学学报(哲学社会科学版),2001.04. [摘要] 本文对苏东坡词《浣溪沙子》三首、《临江仙》一首、《双荷叶》一首、《减字木兰》一首的写作时间进了考证。

同源词索引

字形分析和同源词系联 董莲池(东北师范大学古籍整理研究所) 古籍整理

研究学刊 1999.(6)

同源词义素分析法:同源词意义分析与比较的方法之一 黄易青(北京师范

大学) 古汉语研究 1999.(3)

同源词捡补 彭逢澍(湖南娄底师范专科学校中文系) 语文研究 1999.(2)

“音近义通”的微观考察及汉语同源词的生成机制——汉语同源词词义关系

的微观研究(中篇) 杨加柱 昭通师专学报:哲社 1989.1

论汉语同源词——兼论《广韵声系》“壬”族之词 谈永熹 山西大学学报:

哲社 1989.2

同源词与训诂 罗正坚 古籍整理研究学刊 1989.4

利用谐声偏旁系联同源词探讨 侯占虎 古籍整理研究学刊 1990.5

《说文》声训型同源词研究 冯蒸 北京师范学院学报:社科 `1989.1 词义的微观结构与汉语同源词词义联系——汉语同法制词词义微观研究(上) 杨加柱 昭通师专学报:哲社 1988.2-3

湘中方言同源词考例 彭逢澎右寸 娄底师专学报 1998.(1)

从思维角度分析同源词的产生 张仁立 山西师大学报(社会科学版) 1995.1 同源词之间的意义关系 孙雍长 南昌大学学报(社会科学版) 1995.3 《说文段注》的同源词研究 陆忠发 古汉语研究 1994,03

从上古同源词看上古汉语四声别义 孙玉文 湖北大学学报(哲学社会科学版) 1994,04

汉语同源词刍议 孟蓬生 河北学刊 1994,04

同源词掇拾 王福义 古籍整理研究学刊 1994,06

从思维角度分析同源词的产生 张仁立 山西师大学报(社会科学版) 1995,01

朝鲜语和满语、锡伯语同源词的语音对应规律探析 奇车山 满语研究 1995,01

同源词之间的意义关系 宋金兰 南昌大学学报(社会科学版) 1995,03 同源词研究与歧训的抉择 刘钧杰 首都师范大学学报(社科版) 1995,03 简论同源词和同源字 张兴亚 殷都学刊 1996,03

壮侗语诸语言同源词的词义变化 曹广衢 民族语文 1998,01

湘中方言同源词考例 彭逢澍 娄底师专学报 1998,01

试论同源词的考证方法 陈殿玺 大连教育学院学报 1998,01

词族比较法对汉藏语同源词研究的价值 宋金兰 青海民族学院学报(社会科学版) 1998,01

同源词方言证诂 彭逢澍 古汉语研究 1998,02

论同源词的语音亲缘关系类型 复殷寄明 旦学报(社会科学版) 1998,02 娄底方言同源词丛考 彭逢澍 船山学刊 1998,02

从藏缅语同源词看藏缅族群的史前文化 黄布凡 民族语文 1998,05 也谈同源词的音义关系 刘汉文 阿坝师范高等专科学校学报 1999,02 方言同源词考例 彭逢澍 常德师范学院学报(社会科学版) 1999,02 同源词拾补 彭逢澍 语文研究 1999,02

同源词义素分析法同源词意义分析与比较的方法之一 黄易青 古汉语研究 1999,03

字形分析和同源词系联 董莲池 古籍整理研究学刊 1999,06

汉语同源词研究的回顾与前瞻 李长仁 松辽学刊(社会科学版) 2000,01 从《通雅》看方以智的同源词研究 袁雪梅 天府新论 2000,01

汉泰语同源词比较──以人体器官名词为例 邬桂明 解放军外国语学院学报 2000,03

谈方以智对同源词的研究 田恒金 湖北民族学院学报(哲学社会科学版)

2000,03

论《尔雅》中同源词的语义关系类型 方环海,王仁法 徐州师范大学学报(哲学社会科学版) 2000,04

同源词意义关系比较互证法 黄易青 古汉语研究 2000,04

汉语的同源词和构词法 郭锡良 湖北大学学报(哲学社会科学版) 2000,05 论同源词语音关系的双重性 孟蓬生 古籍整理研究学刊 2000,06

莫戈勒语中的蒙古语族同源词(一) 布和 内蒙古大学学报 1990(1) 莫戈勒语中的蒙古语族同源词(之二) 布和 内蒙古大学学报 1990(2) 朝鲜语和满语、锡伯语同源词的语音对应规律探析 奇车山 满语研究 1995.01

词族比较法对汉藏语同源词研究的价值 宋金兰 青海民族学院学报(社会科学版) 1998.01

壮侗语诸语言同源词的词义变化 曹广衢 民族语文 1998.01

从藏缅语同源词看藏缅族群的史前文化 黄布凡 民族语文 1998.05 论形态在确定汉藏同源词中的重要意义 金理新 民族语文 2000.03 “於菟”之“菟”的同族词及其同源词 周及徐 民族语文 2001.01 确定汉藏语同源词的几个原则 黄行 民族语文 2001.04

苗语方言比较研究中寻找同源词的问题——《苗语方言声韵母比较》读后 李炳泽 贵州民族研究 1988.3

鄂温克语和满语同源词的语音对应规律 朝克 中央民族学院学报 1988.5 《说文段注》的同源词研究 陆忠发. 古汉语研究 1994.3

《方言笺疏》同源词研究简析 刘川民. 杭州师范学院学报 1997.4 论形态在确定汉藏同源词中的重要意义 金理新. 民族语文 2000.3 论形态在确定汉藏同源词中的重要意义 金理新. 民族语文 2000.3 汉语同源词研究的回顾与前瞻 李长仁. 松辽学刊(社会科学版) 2000.1 论《尔雅》中同源词的语义关系类型 方环海. 王仁法. 徐州师范大学学报(哲学社会科学版) 2000.4

同源词拾补 彭逢澍. 语文研究 1999.2

论中同源词的语义关系类型 方环海,王仁法 徐州师范大学学报 2000,4

上古汉语同源词研究 姚容松 第51-55、256-304页 台湾师范大学国文研究所博士论文.1982年

词的意义关系——从“右文说”到同源词 王以公 铁岭教育学院院刊 1986.1 同源词研究和同源词典 杨剑桥 辞书研究 1988.5

同源词管窥 严廷德 四川大学学报 1989.1

有关汉语同源词的几个问题 经本植 四川大学学报 1981,3

同源词初议——兼谈汉语词汇的系统性 陈庆延 教学与管理 1985,3 汉语同源词的孳乳 张世禄 扬州师范学报(社会科学版) 1980.3

从《广雅疏证》看汉语同源词的语音关系类型和音转规律 胡继明 广西师范大学学报:哲社版(桂林) 2003.1

《广雅疏证》研究同源词的成就和不足 胡继明 西南民族学院学报;哲社版(成都人 2003.1

同声符反义同源词研究综述 曾昭聪 古汉语研究(长沙) 2003.1

对同源词认识上的误区 袁庆德 辽宁师范大学学报:社科版(大连) 2003.2 《广雅硫证》同源词的词义关系类型 胡继明 乐山师范学院学报 2003.2 汉语同源词词群考 李玉 广西师范学院学报:哲社版(南宁) 2003.2 评王力的同源词与同义词关系论:兼谈同源求异法 黄金贵 浙江大学学报:人文社科版(杭州) 2003.3

《广雅疏证)研究同源词的理论和方法 胡继明 辽宁师范大学学报:社科版(大连) 2003.3

同源词及其意义 李进立 新乡师范高等专科学校学报 2003.3

就王念孙的同源词研究与梅祖麟教授商榷 华学诚,柏亚东,王智群 古汉语研究(长沙) 2003.l

汉泰语同源词比较──以人体器官名词为例 邬桂明 解放军外国语学院学报 2000.3

论西双版纳傣文和老挝文同源词中的声母差异 巫凌云 民族学报 1981.1 汉泰语同源词比较──以人体器官名词为例 邬桂明 解放军外国语学院学报 2000.3

从思维角度分析同源词的产生 张仁立 山西师大学报:社科版(临汾) 1995.1

宏观的观察,精细的分析:读〈汉藏语同源词研究〉 黄树先 语言研究(武汉) 2003,1

《广雅疏证》系联同源词的方法和表述方式 胡继明 汉字文化 2002,4 原型理论与同源词界定 袁健惠 河北理工学院学报 2002.4

http://dskb.hangzhou.com.cn/20050801/ca1056923.htm

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网

爱华网

爱华网