影响气候形成的主要因素有太阳辐射、大气环流和下垫面状况;那么气候形成的因素不包括什么?爱华网小编在此整理了气候形成的因素,供大家参阅,希望大家在阅读过程中有所收获!

气候形成的因素一、太阳辐射

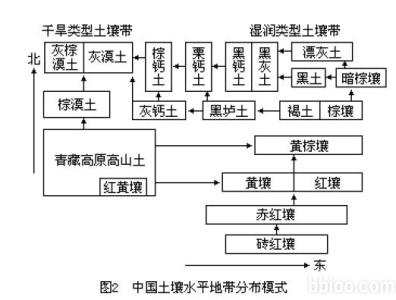

太阳辐射能是地面能量的主要来源,也是大气中一切物理现象和物理过程的基本动力,因此太阳辐射是气候形成的首要因素。由于到达地球表面的太阳辐射能量是随纬度和季节而变化的,所以形成了气候的南北差异和季节交替。

太阳辐射在大气上界的时空分布,称为天文辐射。由天文辐射所形成的天文气候,反映了世界上实际气候的基本状况。图7.1为北半水平面上天文辐射的季、年总量及其随纬度而变化的分布图。由图可见如下几个特点:

1.太阳辐射年总量随纬度增高而逐渐减少。其最大值在赤道,为1320×107J/(m2·a)最小值在极地为547×107J/(m2·a),极地的太阳辐射年总量仅为赤道的41%。太阳辐射年总量的这种分布,是造成温度年平均值在北半球由南向北递减的主要原因。

2.在北半球夏半年太阳辐射总量的最大值在20°~30°N,为720×107J/(m2·a)由此向北向南逐渐减少。但是,由于夏半年的可照时数是随纬度增高而延长的,所以夏半年南北之间太阳辐射总量的差异并不大,极地的太阳辐射总量约为赤道的83%。夏半年太阳辐射的这种分布状况使得南北之间温度差异变小。

3.在北半球冬半年太阳辐射总量的最大值在赤道,为660×107J/(m2·a)左右,并且随纬度增高迅速减少,到极地已减少为零。这是由于北半球的冬半年太阳高度角和日照时数均随纬度增高而减小的缘故。冬半年太阳辐射的这种分布趋势使得南北之间温度差异变大。

4.冬、夏半年太阳辐射总量的差异随纬度增高而增大。低纬度地区,辐射总量差异小,所以气温变化相应较小,几乎没有季节之分;中、高纬度地区,辐射总量差异大,所以气温年变化大,季节性明显。

5.同一纬度上,太阳辐射总量都是相同的,也就是说,太阳辐射总量具有与纬圈平行成带状分布的特点。这是气候呈带状分布的主要原因。当然,地球表面的实际气候远较天文气候复杂。这是因为某地温度的高低,不仅受太阳辐射总量的制约,还决定于地面净辐射。地面净辐射为正时,地面通过辐射交换获得热量,温度升高;反之,温度降低。就全球而言,年净辐射随纬度增高而减小,中、低纬度地区为正值,高纬度地区为负值,等值线一般与纬圈平行,呈现带状分布。不过,由于海洋的反射率小于陆地,洋面上的净辐射大于同纬度陆面上的,致使年净辐射的带状分布遭到破坏。同在陆地上,也会因地表特性、湿度大小、云量多少等不同,影响年净辐射的带状分布。

辐射值的不均匀分布,造成了热量平衡的差异,影响到全球温度的分布。因此产生气压差,形成空气运动,进而影响云雾、降水等气候要素的分布,使得全球一年中最热地带在回归线附近而不在赤道上。由此可见,太阳辐射在气候形成中所起的重要作用。

二、大气环流

大气环流也是影响气候形成的重要因素。它可以促进热量的交换,使高低纬度之间的温差得以缓和;也可以带动水汽的输送,使海陆之间的水分得以循环。

同一地区,由于受不同环流条件的影响,会出现截然不同的气候状况。例如:我国江淮地区冬半年受冬季风的影响,气候寒冷干燥;而在夏半年受夏季风的影响,气候湿热多雨。相反,同一种环流,由于受不同地区海陆分布的影响,也会形成不同的气候状况。例如:北半球低纬度地区,大陆东部(如我国东南沿海地区)受东北信风的影响,风从海洋吹来,降水量大;而大陆西部(如北非撒哈拉地区)受东北信风影响,风从陆地吹来,降水稀少。大陆的东部和西部,虽然纬度相近,并且都邻近海洋,但因大气环流的性质不同,所形成的气候却大不相同。由此可见,大气环流对气候的影响是多么的重要。

大气环流既有稳定性又有易变性。在稳定的大气环流作用下,气候趋于平均状态,农业生产较为有利;在大气环流变异的情况下,也会形成气候异常现象(如干旱、洪涝等),并可引起连锁反应,给农业造成诸多方面的不利影响。

三、下垫面

下垫面是大气中热量和水分的主要来源,又是空气的边界面。下垫面不仅可影响辐射过程,还可决定气团的物理性质等。所以,它也是一个气候形成的重要因素。下垫面主要包括海陆、洋流、地形、植被、土壤、冰雪等。

1.海陆分布对气候的影响

由于海陆间热特性的不同,使温度的分布发生变化,以致形成不同的气候类型。通常海洋上温度日、年较差比陆地上的小,极值出现的时间比陆地上的迟。夏季大陆为热源,海洋为冷源;冬季相反。大陆上春温高于秋温,海洋上则秋温高于春温。

大气中的水分主要来源于下垫面的蒸发。由于海陆之间的蒸发不同,致使海陆上空水汽含量不同和降水状况的差异。一般说来,海洋上空水汽多、湿度大,云雾降水多,而陆地上空水汽少湿度小,云雾降水少。而且,海洋降水均匀,大陆降水集中。

由于海面对大气的摩擦作用小于陆面,使得海上风速大于陆上。另外,海陆间热力性质的不同,也造成了气压梯度随时间的变化,进而形成了风向的周期性交换。白天和夏季,风从海洋吹向陆地;夜间和冬季,风从陆地吹向海洋。

2.洋流对气候的影响

洋流是海洋中大规模、长时期、稳定移动的水流。洋流可分为暖洋流和冷洋流两种。相对于流经洋面为暖的洋流称为暖洋流,暖洋流多从低纬度流向高纬度。相对于流经洋面为冷的洋流称为冷洋流,冷洋流多从高纬度流向低纬度。流经我国近海的洋流有两股,一股是黑潮,一股是亲潮。黑潮是经菲律宾、台湾附近洋面向北流去的暖洋流;亲潮是经日本海向西南返流的冷洋流。

洋流主要是由于长期稳定的风力驱动作用形成的。所以世界上洋流的分布与大气环流的方向相似。在北半球赤道附近,洋流从东向西流动,到大洋的西岸转向北流,在30°N以南又转向东流,到大洋的东岸再转向南流,于是在低纬度洋面上构成了反气旋式流向。在较高纬度洋面上却形成了气旋式流向。这是因为30°N以南东去的洋流在大洋东岸出现了分支,其中有一支向北流动,在60°N以南转向西流,到大洋西岸再转向南流,并在30°N附近与北上的暖洋流相遇,汇合后东流。

洋流对气候的影响十分显著。它在经向上的输送作用,使不同纬度上的热量得以交换,从而调节南北的温度差异。同一纬度的东西两岸,大洋西岸因受暖流影响可使温度升高3~5℃,并容易产生降水;而大洋东岸的冷洋流,可降温3~5℃,并且多雾而少雨。同一沿岸的不同纬度因受不同性质洋流的影响,气温和降水也有明显的不同。例如,热带或副热带大洋西岸,因受暖洋流的影响,温度升高,雨量增大;而温带大洋西岸,因受冷洋流的影响,温度降低,雾多雨少。

洋流都有较稳定的分布状况和变化特征。然而洋流突然变异的情况下却会造成不同范围内的气候异常,并可形成干旱、水涝、高温、冷害等。“厄尔尼诺”现象恰好就是这一问题的例证。简单地说,所谓“厄尔尼诺”现象是指南美西海岸的厄瓜多尔和秘鲁并向西延至日期变更线附近的冷海水有时被暖海水所取代,而使海温明显上升的自然现象。“厄尔尼诺”现象发生时可持续1~2年,2~7年为一个周期。“厄尔尼诺”现象的发生不仅是附近海域的灾难,例如使印尼、澳大利亚等原来雨水丰沛地区变得异常干旱,森林火灾频频发生;使南美西岸原来干旱沙漠地区降水猛增,变成沼泽地。而且还造成全球气候异常,以致引发不同程度的多种灾害。

3.地形对气候的影响

地形是多种多样的,包括高山、高原、丘陵、盆地、峡谷等。地形对气候的影响是极其复杂的,它既可形成其本身独特的气候特点,又可改变邻近地区的气候状况,以致对辐射、温度、湿度、降水、风等多种气候要素造成影响。

在高山上,由于悬浮物少,空气清洁,使得光照增强,紫外线也比山下明显增强,所以高山植物生长受到抑制,以致茎叶矮小。

地形对温度的影响,有多方面的表现。首先,高山温度变化平缓,而谷地变化剧烈。这是因为高山上的空气与山顶地表面接触面积小,受地面温度变化的影响少,地形开阔、湍流交换强,再加上夜间高山附近的冷空气可以沿山坡下沉,换来大气中较暖的空气,所以气温的日较差和年较差均比平地的小。例如,泰山和华山的气温日较差均比其附近平原的小3~4℃。而谷地的空气与地面接触面积大,受地面温度变化的影响大,并且气流不畅通,湍流交换弱,加之山上冷空气下沉积聚到谷地,所以气温的日较差和年较差都比较大。其次,高大山脉两侧温度差异大。这是因为高大山脉(尤其是山走向与盛行风向垂直的山脉)对环流的屏障作用所致。例如,我国秦岭是南北气候的分界线,其南北两侧的温差非常大,山南的汉中1月份平均温度为2.0℃,而山北的西安则为-1.3℃。还有,气温随高度的增高而急剧降低。一般地讲,高度每上升100米,气温降低0.6℃左右。而在水平方向,每增加一个纬度,温度只下降1℃(相当于1℃/111km)。

地形对降水的影响主要有以下几个特点:(1)迎风坡雨量大,背风坡雨量小。这是因为山地对气流有抬升作用,空气上升降温,水汽达饱和发生水汽凝结,成云致雨。另外,山脉对气旋或锋面有阻挡作用,导致降水增强和延长。例如,我国秦岭南坡因迎着夏季风,雨量大,汉中年降水量为889.7mm;而北坡因背着夏季风,雨量小,西安年降水量仅为604.2又如,天山北面的乌鲁木齐的年降水量为572.7mm,而南面许多地方的降水量普遍在100mm以下,若羌仅有45再如,喜马拉雅山的南坡为西南季风的迎风坡,是世界上降水最多的地区之一,乞拉朋齐年降水量达11429mm,而北坡一般不超过250~500(2)在迎风山地,由山脚向上,降水量起初是随高度的增加而递增的,到一定高度后降水量达最大。超过此高度,降水量又随着高度的增加而递减,此一定高度称最大降水量高度。山地最大降水量出现的高度与空气温度、湿度、稳定度等因素有关,一般气候愈潮湿,大气层结愈不稳定,山地最大降水量高度愈低。例如危地马拉山地最大降水量高度在750m;喜马拉雅山脉在1000~1500m;西欧的阿尔卑斯山脉在2000m;美国华盛顿州的奥匹克山则在2500m的山顶。

地形对局地环流的影响,主要表现在对气流方向、速度和性质的改变上。例如,青藏高原的存在使西风环流发生分支,并造成运动系统的受阻;在东北,由于长白山的阻挡,使辽东湾冬季理应盛行的西北风,变为实际盛行的东北风;台湾海峡的峡管效应,使风力增大1~2级,成为有名的大风区;偏西气流越过太行山下沉增温时,其东麓的石家庄日平均温度可升高10℃左右,形成又干又热的焚风。

四、人类活动

人类活动对气候的影响是多方面的,影响的性质和程度又因社会制度和发展水平不同,但其影响途径可归纳为下垫面性质的改变、大气成分的变化和人为热量释放。

人们为了耕种、放牧或其它生产活动,大量滥伐森林、破坏草地,造成了地表状况的剧烈改变,使气候日益恶化,以至有些土地沦为沙漠或半沙漠。同时,人们为了发展生产、改善生活也进行着农田灌溉、植树造林、修建水库等各种有益活动。这些活动往往起到改善局地气候的作用。例如,灌溉可使干旱地区蒸发的水汽量增加,空气湿度增大,风沙减少,温差变小;种植防护林可减弱风速,增大湿度,防风固沙;建造水库,可增大湿度,减小温差。在城市,由于楼房的建筑和道路的铺设,严重地改变了下垫面的性质和状况,使其粗糙度、反射率、辐射性质和水热状况等与农村有显著的不同,以致形成城市污染重、烟雾多、日照短、温度高、雨量大、风速小等基本的气候特征。

随着世界工业的飞速发展和人口的急剧增长,CO2等气体排放量增多,加剧了大气的温室效应,使全球气候明显变暖。据估计,当CO2浓度倍增时,气温将升高2~3℃。但同时烟尘和废气的排放,又可使空气变得混浊,从而削弱到达地面的太阳辐射量,造成温度的降低。

人类在生产和生活过程中向大气中释放大量的热量,可直接增暖大气,尤其是在工业区和大都市,局地的增温作用更加显著,产生“城市热岛效应”。这种人为释放的热量虽然远远比不上太阳辐射能量,但由于其逐年增加的趋势,应当引起人们关注。另外由于大气中二氧化硫和氮氧化物的不断增加,可产生酸雨,给农业生产和建筑物等造成严重危害。

为保护人类及动植物赖以生存的环境,应尽量减少人类活动对气候产生的不利影响,目前人们已开始注意自然生态系统平衡问题,正进一步研究人类活动对气候的影响。

中国的气候特点

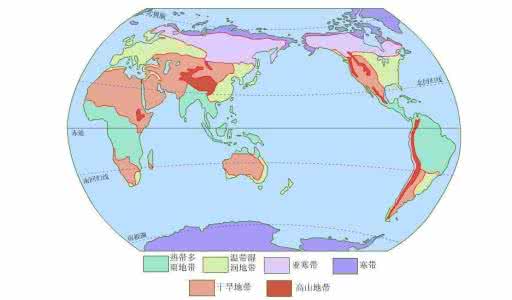

1.气候复杂多样

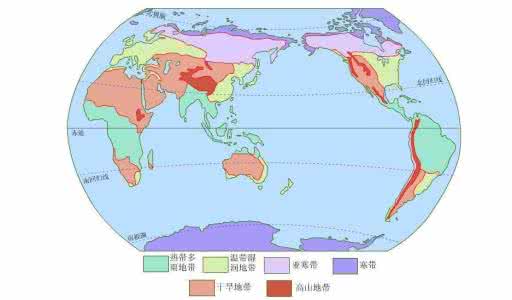

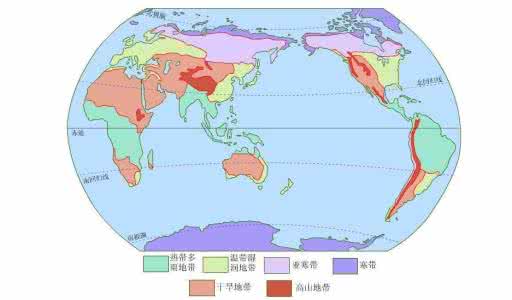

中国幅员辽阔,跨纬度较广,距海远近差距较大,加之地势高低不同,地形类型及山脉走向多样,因而气温降水的组合多种多样,形成了多种多样的气候。从气候类型上看,东部属季风气候(又可分为亚热带季风气候、温带季风气候和热带季风气候),西北部属温带大陆性气候,青藏高原属高寒气候。从温度带划分看,有热带、亚热带、暖温带、中温带、寒温带和青藏高原区。从干湿地区划分看,有湿润地区、半湿润地区、半干旱地区、干旱地区之分。而且同一个温度带内,可含有不同的干湿区;同一个干湿地区中又含有不同的温度带。因此在相同的气候类型中,也会有热量与干湿程度的差异。地形的复杂多样,也使气候更具复杂多样性。

2.季风气候显著

中国的气候具有夏季高温多雨、冬季寒冷少雨、高温期与多雨期一致的季风气候特征。由于中国位于世界上最大的大陆——亚欧大陆东部,又在世界上最大的大洋——太平洋西岸,西南距印度洋也较近,因之气候受大陆、大洋的影响非常显著。冬季盛行从大陆吹向海洋的偏北风,夏季盛行从海洋吹向陆地的偏南风。冬季风产生于亚洲内陆,性质寒冷、干燥、在其影响下,中国大部地区冬季普遍降水少,气温低,北方更为突出。夏季风来自东南面的太平洋和西南面的印度洋,性质温暖、湿润、在其影响下,降水普遍增多,雨热同期(非季风区除外)。中国受冬、夏季风交替影响的地区广,是世界上季风最典型、季风气候最显著的地区。和世界同纬度的其他地区相比,中国冬季气温偏低,而夏季气温又偏高,气温年较差大,降水集中于夏季,这些又是大陆性气候的特征。因此中国的季风气候,大陆性较强,也称作大陆性季风气候。

3.气候条件的优势

复杂多样的气候,使世界上大多数农作物和动植物都能在中国找到适宜生长的地方,使中国农作物与动植物资源都非常丰富。例如玉米的故乡在墨西哥,引种到中国后却广泛种植,已成为中国重要的粮食作物之一。红薯最早引种在浙江一带,在全国普遍种植。中国季风气候显著的特征,也为中国农业生产提供了有利条件,因夏季气温高,热量条件优越,这使许多对热量条件需求较高的农作物在中国种植范围的纬度远比世界上其他同纬度国家的偏高,例如水稻可在北纬52°的黑龙江省呼玛县种植。夏季多雨,高温期与多雨期一致,有利于农作物生长发育,例如中国长江中下游地区气候温暖湿润,物产富饶,是亚热带季风气候,而与之同纬度的非洲北部(撒哈拉沙漠地区)、阿拉伯半岛等地却多呈干旱、半干旱的荒漠景观。

爱华网

爱华网