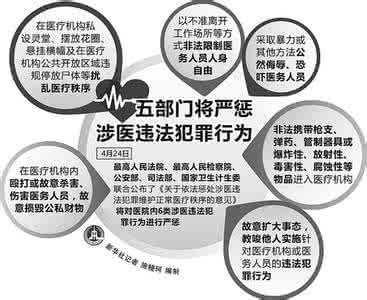

你知道危害行为吗?危害行为,是由行为人的意识、意志支配的危害社会的身体动静。按照递进式犯罪构成体系理论,危害行为是构成要件的该当性或犯罪客观方面最核心的要素,下面由爱华网小编为你详细介绍危害行为的相关法律知识。

刑法中的危害行为定位

“危害行为”究竟是犯罪构成客观方面的要件,还是犯罪行为的上位概念即具有社会危害性的行为?犯罪构成客观方面的要件与“危害行为”之间究竟是怎样的关系?可以说,以上问题是我国刑法学界长期忽视的问题,也是研究“危害行为”必须解决并加以澄清的问题。具体分析如下:

(一)称谓不敢苟同

对于“危害行为”的称谓,不如将“危害行为”的称谓恢复其本来面目,称之为“犯罪构成客观方面的行为要件”,将其性质概括为犯罪行为的客观性质反而更为科学。我国刑法理论将作为犯罪客观方面的要件的行为,称之为“危害行为”。这也是我国刑法的传统称谓。这种传统观点值得商榷。

顾名思义,“危害行为”是对社会具有危害性的行为。据此定义的话,那么“危害行为”的范围就非常广泛了,诸如一般违法行为、民事违法行为、行政违法行为以及犯罪行为等等。

(二)实体行为之析

“危害行为”并不是独立的实体行为。行为应当是主观因素与客观因素的有机统一体,由于“危害行为”完全不包含主观方面的内容,其实质是犯罪行为的客观性质,因而不可能作为独立的行为存在形式。即使我国刑法理论将作为犯罪行为客观方面的行为要件特定化为“危害行为”,即赋予“危害行为”以特定含义,也不能将其视为独立的行为。

原因就在于犯罪行为客观方面的行为要件是不包含主观要素的,仅包含行为的客观方面的行为要素。行为应当是主观因素与客观因素的有机统一体,缺乏主观因素就不可单独成立行为,其不具备独立存在的意义。

(三)判断行为性质

通过以上论述,可知由于正当行为、精神病人的行为、意外事件等与犯罪行为在客观性质上相类似,因此刑法将其纳人刑法所调整的范畴。

那么,应当如何判断行为的客观性质呢?应当从行为的主体(包括行为主体的控制能力和控制义务)、行为的对象、利用何种客观条件等各构成因素来进行判断。正当行为、精神病人的行为、意外事件等这些非犯罪行为,在主体、主观方面和客体等方面均与犯罪行为不同。

两者仅仅在构成要件的客观方面,即行为的客观性质上与犯罪行为具有类似之处:

一种是该行为给社会造成了与犯罪行为相同的危害结果,如意外事件、精神病人在不能辨认和不能控制自己行为时的行为等。但这种结果的发生,不是行为人主观意志支配下的实施的,不是行为人认识能力和控制能力的体现,因而不是一般意义的行为,也就更加不是犯罪行为;

另一种表现形式是虽然在客观性质方面与犯罪行为类似,行为人也能认识和控制自己的行为,但由于行为人主观上具有与犯罪行为不同的内容,因而行为不仅不具有社会危害性,反而是对社会有益的行为。

刑法理论将这两种行为定性为正当化行为,只是由于在客观性质上与犯罪行为类似,刑法才将其纳人调整的范畴之内。

由此可见,应当将我国传统刑法理论中的“危害行为”恢复其本来面目,称之为“犯罪构成客观方面的行为要件”,其实质是犯罪行为的客观性质。这样不仅与刑法中的行为、犯罪行为、刑法评价的行为等相近概念进行严格的区分,而且弥补了现有行为理论的层次缺失,行为理论中存在的一系列难题也就迎刃而解了。

相关阅读:

危害行为的概述

1.危害行为,是由行为人的意识、意志支配的违反刑法规定的危害社会的身体动静。

2.危害行为的基本形态刑法规定的危害社会犯罪行为分为作为与不作为两种。

(1)作为,指犯罪人用积极的行为实施的刑法禁止的危害社会行为,即不当为而为之。作为是人的身体的积极动作。如果行为人违反刑法禁止性规范,即违反不当为的义务而实施某种行为的,就成为危害行为中的作为。

(2)不作为,是指犯罪人有义务实施且可能实施某种积极的行为而未实施的行为,即当为而不为。构成刑法中的不作为,客观方面必须具备三个条件:

行为人负有实施某种积极行为的特定义务。特定义务是法律上的义务,而不是普通的道德上的义务,其来源是法律明文规定的特定义务、职务上或业务上要求履行的义务和先行行为产生的义务。

行为人有履行特定义务的实际可能性。行为人虽然具有实施某种积极行为的义务,但由于某种客观原因而不具备履行该项义务的实际可能性,则不构成犯罪的不作为。

行为人未履行特定义务。在不作为犯罪中,虽然行为人有时也实施某些积极的动作,但其未履行特定的义务。

作为和不作为在我国刑法中的表现形式多种多样,大多数犯罪只能由作为方式构成,有些犯罪只能由不作为方式构成,如刑法第261条的遗弃罪,即纯正不作为犯。另有一些犯罪既可以由作为方式构成,也可以由不作为方式构成,如故意杀人罪,即不纯正不作为犯。

看过“刑法中的危害行为定位是怎样的”的人还看了:

爱华网

爱华网