作者写这本书的时候,只有二十七八岁,正当他刚从法国留学几年后归来之时,在很需要年龄与“厚积”的学术界来说,可谓一头“初生牛犊”,使人感到惊奇的是,它却表现出与作者的年龄不甚相称的成熟。这是一部扎实、凝练、丰富、灵动的书。它以翔实的资料为基础,作者饱读了国外有关的文学史与文学评论的论著,青年学者的这种勤奋保证了本书见识的广阔与下笔的准确,不至于产生国人论述外国文学时经常难免的“外行话”。

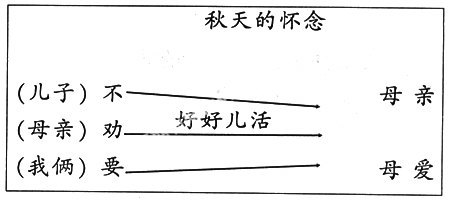

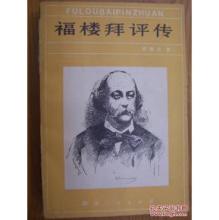

福楼拜_《福楼拜评传》 -简介

《福楼拜评传》

著名现代作家、法国文学研究名家李健吾先生的天才之作。全书以灵动峭拔的文字极力状写法国文豪福楼拜的艺术追求及其敏感细腻的内心世界,对福氏作品的解读尤为清新奇崛,读之令人振奋。

本书在福氏研究领域独树一帜,在中国对福氏了解之深、解读之透,迄今恐无出其右。

福楼拜_《福楼拜评传》 -作者

李健吾(1906――1982),山西运城人,中国现代著名作家、批评家、翻译家、学者,代表作有小说《一个兵和他的老婆》,散文集《切梦刀》,剧本《这不过是春天》,文学批评集《咀华集》、《咀华二集》等,并有莫里哀、司汤达、福楼拜等人的作品的翻译和研究。

福楼拜_《福楼拜评传》 -书摘

一部艺术的制作,不在乎主旨的选择,正如福氏所云:

“所有杰作的秘诀全在这一点:主旨同作者性情的符合。”

所以他不选择他的主旨,因为他的性情已经实现选择好了它自己的主旨。宇宙的现象不可限制,而限制的是作者自己。对于心性和见解一致的单纯的作者,一切是愉快的,仿佛轻车熟马,有弯即转,见坡即上。然而轮到福氏,在他和现实之间,一切变成痛苦,这里不唯是创作的苦难,而且需要刻抑一种情感的厌憎。一壁着笔,一壁疲倦了,呻吟,诅咒,他重新陷入写作《包法利夫人》的恶劣的心情。

正是这玩世不恭的命运,在不可知的冥冥之中,将事物连结在一起,形成全盘底最大的和谐,部分底最大的别扭。艺术家自身属于无限的一瞬,绝不会获有事物清切的观念。所以福氏反对一部书具有结论,因为结论等于不结论,正是:

“觉今是而昨非,”

或者更痛快些,如梁任公所谓,今日的我和昨日的我作战,明日的我又将与今日的我宣战,循环前进,永远没有一个止境:

“没有一个伟大的天才下过结论,没有一本伟大的书有结论,因为人类总在进行,从来没有一个结束。荷马不下结论,莎士比亚,哥德,甚至于《圣经》……生命是一个永久的问题,历史也是,一切皆然。数目不断的往总和上添加。一个轮子转着,你怎么能够数清轮辐?……我们最前线的观念,要是放上肩膀,自远眺望,会变的可笑而且落后。……正因为我相信人类永久的演进,同它无穷的形体,我恨所有的筐架……对于我,最好的也就是垂危的,因为要给别一个挪出位子来。”

福楼拜_《福楼拜评传》 -书评

对于读过李健吾先生的《福楼拜评传》的人来说,“才华横溢”,是一句断乎不可少的评语。其实,这部洋洋三十万言的大作所包含的丰富内容,远不止于“才华横溢”。古人云:“史有三长,才,学,识。”《福楼拜评传》是当得起这三个字的。

这是一本四十多年以前写成的旧作,但是今天我们读起来,仍然是那么新鲜,有味,并无陈旧之感;这本书出自一位二十八、九岁的青年之手,除了那热情洋溢的笔调还散发着青春的气息之外,行文的果断,立论的斩截,征引的繁富,却分明透着批评大家的气魄。

可以毫不夸张地说,这是一本对任何有阅读能力的人都有吸引力的书。一个普通读者,他可以对法国文学毫无所知,但当他打开这本书时,他不能不为作者的热情所感染,不能不为文章的气势所裹挟,仿佛登上一叶扁舟,趁着微风,在作者的引导和指点之下,穿峡越谷。纵览福楼拜的平凡而又平淡的一生,神游他所创造的想象世界。他看到福楼拜的一生如何成为追求美的一场殊死的搏斗;那个大家咬定是“下流女子”的包法利夫人何以竟“和希腊女神一样庄严”;在一场“最丑恶的神人不道的战争”中,萨朗宝如何成为一个可与希腊神话中的狄多比美的悲剧女性;《情感教育》如何“从一出纯粹的个人悲剧变成人类活动的历史的片段”;《圣・安东的诱惑》如何表现了福楼拜对污浊的现实的影射和嘲讽;《布法与白居谢》如何流露出他对资产阶级文明的悲观与失望;还有那颗“简单的心”怎样成为“可怜的亲爱的伟大的女子”。读者会这样地顺利通过急流险滩,走完一位伟大作家的心灵旅程。当他合上书本,他也许会说:“一本评论的书也可以写得这样兴味盎然,妙趣横生啊!”一个专治法国文学的人,他可以对福楼拜有不同的评价,但他不能不惊奇地看到,诗人的激情和学者的冷静是如此紧密地结合在《评传》作者的身上。作者是爱福楼拜的,他的叙述和分析往往充满着激情,但他的感情从来也不是盲目的,在关键的时候,他会毫无犹豫地批判道:“说到末了,他是地主。地主阶级对资产阶级的不满,他以种种不同的思想形式表现出来。”因此,文采斐然,才气逼人,只是这本书的外部特征,实质上,它是一位学者深思熟虑的产品。一个法国文学研究者很可能会有一种交织着惊喜与悲哀的读后感。惊喜,是因为四十多年前我们已经有了这样成熟的专著;悲哀,是因为时间过了将近半个世纪,这样的著作依然是屈指可数。一个搞创作的人,不管他是坚持现实主义的传统,还是倾心于所谓现代派,他都可以从福楼拜的创作道路中得到富有成果的启发。福楼拜如何从浪漫主义走向现实主义,他如何把自己化进作品中,“看不见,然而万能”,他如何为了字句的完美、音调的合谐而呕心呖血,他如何“用自己文学的作品,给现代小说打下深厚的基础”,对资本主义的厌恶如何造成了他的“为艺术而艺术”的观念,等等,都在评传作者的细腻的笔触之下被层层剥示出来。一个搞创作的人或许会对他所理解的福楼拜的“好好地写”表示不以为然,但是,如果他在奋笔疾书之际想到了福楼拜,也许会“竭力将可有可无的字句删去”。

李健吾先生的《福楼拜评传》不仅是一本有吸引力的书,还是一部有科学性的学术著作。它的科学性首先表现在不尚空谈,言必有据。举凡福楼拜的思想性格,具体作品的创作意图以及在社会上所激起的反响,作品的意义和人物的性格,他都利用最有说服力的直接材料来支持自己的论断。他利用的材料有函札,同时代人及后人的评论,有关人士的回忆录,其中征引最为繁富的是福楼拜本人的书信。对法国文学史稍有了解的人都知道,福楼拜的书信本身就是法国文学史上的杰作,用它作为立论的根据,无疑具有相当的权威性。李健吾先生在书中明白写道:“我们立论的根据,几乎完全用的是他自己:‘即以其人之道,还治其人之身’。这如果是取巧的办法,却也是最稳妥、最坚定的方法。”最稳妥,最坚定,信矣,取巧却未必。与其说是“巧”,毋宁说是“笨”。大量、全面地引证,这其实是一种很见功力的论证方法,非博览群书、烂熟于心、融汇贯通不办。例如,福楼拜在创作上标榜“无我”,但是李健吾先生说:“和一座山一样,在这样作品的后面,是作者深厚的性格。他决不许书面有自己,这是说,他不愿在他所创造的一群人里面,忽然露出一个不相干的人来,和读者寒暄,刺人耳目。然而这不是说,作者能够和作品全然析离。一件作品之所以充实,就看作者有没有呕尽心血,于无形之中,将自己化进去。”这论断不能说不精当,然则何以证之?李健吾先生接连引了福楼拜给高莱女士、泰纳、卡耶斗的四封信中有关的段落,还有福氏的那句脍炙人口的名言:“包法利夫人,就是我!”令人信服地证实了:“对于福氏,和他失明的女神一样,艺术家应该一秉大公,不存成见。每一个人物都含有他的存在,然而不全是他,犹如不全是任何私人,然而任何私人都包涵在里面。”从大量的函札中披沙拣金,针对不同的问题加以分类,然后恰当地运用,这种方法何巧之有?然而这正是进行科学研究所不可少的功夫,这是个笨方法,然而是老实的方法,科学的方法。其次,《福楼拜评传》的科学性还表现为思路开阔,多方比较。有比较,不惟有鉴别,还有助于认识的深化。李健吾先生论到福楼拜的人生观,认为他对人生的痛苦有一种清醒的自觉,断言“艺术家避免痛苦只是一种损失”。他指出,福楼拜的痛苦观不同于佛教的痛苦观,后者认为痛苦可以避免,而前者恰恰相反,认为“天才或许只是痛苦的一种炼制”;但是,他同时指出:“福氏并不象东方人那样无可无不可的达观,然而在他的愤怒的情绪之下,讽刺的语调之中,他会同样大彻大悟。”他论到福楼拜的怀疑,会突然甩出“葛天氏之民”和“‘不知更有魏晋’之人”这样的字眼,这不过是用中国人可以想见的形象代替了蒙田或卢梭的野蛮人的形象,然而,这种巧妙得近乎无心的代替,不是让他的读者更深切地体会到了福楼拜的“知识阶层特有的苦恼”吗?李健吾先生进行的比较并不止此一端,他在评传中引用的法国和法国以外的作家和作品很多,诸如巴尔扎克,斯丹达,维尼,缪塞,波德莱尔,乔治・桑,司各特,哈代,甚至我们中国的《红楼梦》和《西游记》都曾在他的笔的驱遣之下发挥过作用。

李健吾先生的《福楼拜评传》不仅是一部有科学性的学术著作,还是一部有判断力的批评著作。李健吾先生从不强加于人,从不摆出一副冷冰冰的批评家的面孔,既不酷评,也不溢美,好便说好,坏便说坏。他有的是理解心,同情心,他洞悉作者的意图,了解作者的苦衷,也明白文字的正常和反常的魔力。他写道:“只有真正的艺术家能够真正地了解艺术家,也只有艺术家能够了解他自己的工作:他是过来人。”整部《福楼拜评传》就建筑在这种艺术家对艺术家的了解之上。他并不以批评家自居,以为可以随意指责前人的作品,以不符合时下的潮流为最严重的缺欠,他可以毫不掩饰自己在杰作面前所有的那种钦敬向往的感情,请看他是如何评价《包法利夫人》的:“就是这样一个性格(指包法利夫人。――笔者),主宰全书的进行,同时全书的枝叶,也围着这样一棵主干,前前后后,呈出一种谐和的茂郁。没有一枝未经作者检查,没有一叶未经作者审视,没有一点微屑曾经作者忽略,没有一丝参差让你觉得遗憾。细节的真实和妥帖使你惊奇。你可以指出小小的语病,但是真实,和自然一样,排比在你的眼前,使你唯有惊异、拜纳、心服。这里是整个地浑然,看一句你觉得不错,看一页你以为好,但是看了全书你才知道它的美丽;或者正相反,看一句你觉得刺目,看一页你以为露骨,但是看了全书你才知道它的道理。没有一个节目是孤零零的,没有一块颜色是单突突的。你晓得这里有一点,新东西,有一点前人没有见到的东西。”这样细腻的品评,这样诚挚的赞美,怕是只能出自一个“过来人”的笔下的。然而,他又不是一个只知道在大师面前顶礼膜拜的年轻人,战战兢兢地唱起赞美诗,不,他敢于指出杰作中的“小小的语病”,他敢于指出福楼拜是站在地主的立场上批判资产阶级,责备他对于人民群众的厌恶和恐惧。他并非没有自己的看法,他并非不下断语,只是他的评断总是让人觉得适得其所,恰如其分。他也说:“我们往往替她(指包法利夫人。――笔者)冤屈,因为我们明明觉得她是环境的牺牲品。决定她的行径的,不是她佃农的性格,而是种种后得的习性和环境。”这本不错,然而仅仅指出这一点来,毕竟是不够的,李健吾先生更着重指出的是:“爱玛不是一个弱者。她的悲剧和全书的美丽就在她反抗的意识。这种反抗的意识,因为福氏只从艺术家的见地看来,最初仅止于个性的自觉。这里的问题是:如果比起四周的人们,我应该享受一种较优的命运,为什么我不应该享受,为什么我非特不能享受,而且永生和他们拘留在一起呢?但是爱玛不再追究下去;对于她,这是情感;超过情感以外,她便失掉了头绪。到了伊卜生,这种意识渐渐鲜明、发展,成为社会问题。”这里面既有积极的评价,又暗指(也许不是有意识地)某种历史的局限。李健吾先生对小说形式美的敏感也是他的判断力的一种表现。《评传》专辟有一章,名曰《福楼拜的“宗教”》,谈的是福楼拜的美学理想。福楼拜一向标榜“美是艺术的目的”、“艺术是一种表现”、“人不算什么,作品是一切”,但是,李健吾先生判道:“他和巴尔扎克一样,对平等有戒心,对社会主义有戒心。我们并不那样悲观。因为了解福楼拜的‘宗教’――艺术,悲观是其中一个主要活动的势力。悲观是对资产阶级、对他本人的一种有力的反应。他的理论只能说明他对资本主义的厌恶,他对社会主义的畏惧。这是一种时代病。”因此,他理解福楼拜的“为艺术而艺术”,能够欣赏他对小说形式美的追求。

李健吾先生的《福楼拜评传》不仅是一部有判断力的批评著作,还是一部有艺术性的文学批评著作。《评传》是富有文采的,不是那种浓得化不开的艳丽,而是清新,是淡雅,象一道澄澈的溪水,直流到读者的心里。有时它也能激出一团团水花,让读者感到心灵的震颤,那是因为作者稍稍打开了感情的闸门。然而,文采并不是这本书的艺术性的唯一表现。一部批评著作要写成文学作品,必须有作者的感情和个性贯注在字里行间。这种感情和个性,《福楼拜评传》有,那就是作者的诗人气质。我们看他是怀着怎样热烈的感情谈到《包法利夫人》:“怎样一本小说!没有一个人物不是逼真逼肖,那怕是极其渺微的人物,便是三行两行的形容,也是栩栩如生!而且每一个人物的背景是怎样地充实!性格,环境,事故,心理的变迁,全揉合在一起,打成一片,不多不少,不轻不重,在一种最完美的比例之中,相为因果,推陈在我们的眼前;我们以为这是一部描写乡间的通常的生活(的小说),和巴尔扎克的小说一样沉重,一样真实,一样动人,然而翻开第一页,我们便认出我们的错误,而且认出这是《人间喜剧》应该收入的一部小说杰作,是巴尔扎克作梦也在想着的艺术形式:描写、形容、分析、对话、性情、动作,都同时生灵活现地,仿佛真正的人生,印入我们的眼睑。是小说,然而是艺术。是艺术,然而是生活:啊!怎样的一种谐和!”是的,这是溪流泛起的一朵浪花。然而,这条溪流不止时时泛起朵朵浪花,它还映照出沿途的诸般景物,蔚为壮观。富于形象的描述,又是《评传》的艺术性的一种表现。我们来看作者是如何描述福楼拜从浪漫主义转向现实主义的:“在这一群浪漫主义者之中,有一位生性浪漫,而且加甚的青年,却是福氏自己。他和他们一样热狂,一样沉醉,一样写了许多过分感伤的自叙的作品;他感到他们的痛苦,他们的欢悦;他陪他们呻吟,陪他们流泪,陪他们狂笑。这是一个心志未定的青年,在滚滚而下的时代的潮流中,随浪起伏;他飘浮着,然而他感觉着、体验着、摸索着,最后在一块屹然不动的岩石上站住,晓得再这样流转下去,他会毁灭,会化成水花一样的东西,归于消蚀。他开始回忆、思索、无微不入;他悟出一个道理来,这道理是:从文章里把自我删出,无论在意境上,无论在措词上,如果他不能连根拔起他的天性,至少他可以剪去有害的稠枝密叶,裸露出主干来,多加接近阳光,多加饱经风霜。”多么丰富的形象,多么生动的比喻啊!这种精采的描述,不唯深刻,而且有着诗一样的美。此外,文章的结构,行文的变化,分析的角度,也都各具匠心。

《福楼拜评传》是李健吾先生早年的一部作品,自然会有一些时代的、个人思想上的局限,好在主要的缺憾,他已在《写在新版之前》谈到了。这里只指出一点,即个别的论断失之偏颇。例如,谈到《包法利夫人》的成因时,李健吾先生写道:“我们晓得福氏写《包法利夫人》由于布耶点出德马尔的故事。没有布耶,我们今日不会看见这本杰作,同时十九世纪的后半叶,小说也一定另是一番进展,趋势或许相同,但是底定的成效绝没有这样显著、这样迅速、这样基本。”这里是把布耶的作用绝对化了,《评传》引用过福楼拜一八五七年三月写给尚比特女士的一封信,其中写道:“不过最初我倒想把她写成一位圣女,在乡间居住,辛苦到老,终于进了神秘主义的境界、梦想的热情的境界。”这里的“最初”,指的是福楼拜一八五○年十一月写给布耶的一封信中所谈到的一种设想,即关于一位弗兰德少女的故事。李健吾先生在书中也引了这封信,并指出“这里供给我们一个解释《包法利夫人》…的钥匙”。而布耶的建议是在次年四月至七月间作出的(《评传》将其误置于一八四九年九月)。这样,就不应该把布耶的作用说得那么绝对了。当然,一株大树是不免有些枯枝败叶的,这也减损不了它的旺盛的生命力。

一九八二年十二月九日,北京

爱华网

爱华网