英国电影《推销员之死》1966年出演首播,导演是Alan Cooke,主演是Joss Ackland。

推销员之死_《推销员之死》[电影] -作者简介

《推销员之死》

阿瑟・密勒(1915―)美国剧作家。出生在纽约一个富裕的制造商家庭,父亲在大萧条时期破产。密勒1932年中学毕业后就外出谋生,在汽车零件仓库干过活。1934年入密执安大学,开始戏剧创作,并得过戏剧协会的奖。1944年,他的《鸿运高照的人》在百老汇上演,未获成功。他的成名作是1947年上演的《全是我的儿子》获纽约剧评奖。此剧讲一个不负责任的制造商把不及格的飞机零件卖给空军,导至飞机失事,2飞行员(包括他的幼子)死亡,别人因此坐牢,他却逃过了法律制裁。后来,他的儿子提出要娶弟弟的未婚妻,那个为他父亲坐了牢的人的女儿,终于使他受到良心谴责,认识到那些丧命的飞行员“全是我的儿子”,于是自杀。1949年上演的《推销员之死》是密勒的杰作,获纽约剧评奖和普列策奖。1953年上演的历史剧《炼狱》,影射当时麦卡锡主义对左翼人士的迫害。密勒本人在1950年曾受非美活动委员会传讯并被判藐视国会罪。1958年才由最高法院撤销这一罪名。他的其他剧作有《两个星期一的回忆》,反映他本人早期在汽车零件仓库工作的一些经历;《桥头眺望》反映意大利非法移民在美国的悲惨遭遇。密勒曾和好莱坞红星玛丽莲・梦露结婚,为她写过电影剧本《不合时宜的人》,1961年密勒和梦露离婚后,再娶奥地利籍摄影师英吉保丽・莫拉斯,这段经历反映在剧作《堕落以后》中。另外,他还写了《维希事件》和《代价》、《美国时钟》及大量戏剧评论。密勒最爱写人的负罪感和良心发现。他一贯反对纯娱乐性的庸俗戏剧,提倡严肃戏剧。

推销员之死_《推销员之死》[电影] -剧情

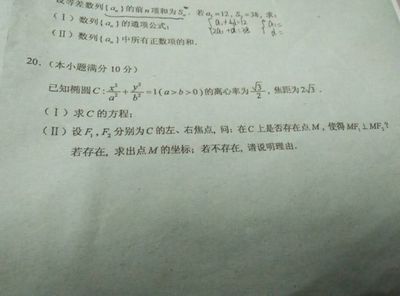

A.米勒的代表作。两幕剧。1949年首演。主人公威利・洛曼是个旅行推销员,一生失意,老来潦倒不堪,只希望儿子能出人头地。但大儿子比夫年过30,连一份正式工作也没混上,二儿子哈比只会寻花问柳,也是个废物。两个儿子在母亲激励下终于鼓起勇气想干一番事业,于是跟父亲约定晚上在小酒馆会面,共商振兴大计。而当天上午老威利竟被少东家辞了,晚上来到酒馆一看,两兄弟却在喝闷酒,原来比夫向老同学借钱碰钉子,拟定的发财计划已化为泡影。威利大失所望,气得神志昏迷,比夫和哈比趁机挽着女友溜了。威利对自己、对儿子、对整个生活不再抱任何希望,出门故意撞车而死。

剧本揭示出美国的社会生活法则是“失败者没有活下去的权利”,威利没有取得成功,因此只能走向毁灭。威利一向认为他应当有所成就,但他对社会和自身都不了解,他渴望得到已被文明社会剥夺了的人生欢乐,因此只能眼看着希望破灭。他还将自己未能实现的梦转交给下一代,却徒然给他们增加精神负担,因为他不但不能指出成功的途径,而且给他们一系列误导和坏影响,结果儿子们成了无用的花花公子,下一代也没救了。作品通过这两代人的失败,否定了人人都能成功的“美国神话”,在结构安排、时空处理、人物形象刻画和内心复杂情感的描写上都取得了很高的成就。首场演出后连演742场。

推销员之死_《推销员之死》[电影] -评论

《推销员之死》是一出典型的现代悲剧。它暴露了美国社会的某些弊病,粉碎了“人人可以成功”的神话。威利・洛曼是剧中的悲剧人物。他的悲剧在于死抱住错误的价值观念不放,不能面对现实。他的一生在错误的梦想中度过,也为了一个错误的梦想而死。威利代表了他那个阶层,因此他的悲剧也是一群抱着成功梦想的人的悲剧。正如他的名字Lowman所暗示,他是属于社会的低层人物。威利一无所有,推销员工资,只领佣金。他们推销的只是别人的东西、他相信,人只要讨人喜欢,具有魅力,世界的大门就朝他敞开。他把自己的生活建筑在这样的梦想之上。他对大卫・辛格曼佩服得五体投地,因为大卫推销得非常成功。他不必离开旅馆,一个电话就能成交,84岁去世时,有这么多买家和同行为他送葬。由于他总是生活在自己想象的世界中,把幻想当作现实,所以又常常说大话。他不顾自己推销不受欢迎的事实,吹牛说自己在新英格兰如何重要,说自己的销售额如何高,他就这样陷进自己的谎言中不能自拔。早年,他的哥哥本劝他去阿拉斯加发财,但他的妻子林达说,“你在华纳公司不是干得很好吗?有希望成为股东啊。”结果他错过了机会,连起初林达劝他求老板给他在城里的差使,他也只能拒绝,因为“他在新英格兰很重要”,而事实却是,老板把他解雇了。对待大儿子比夫,他又拼命灌输“只要讨人喜欢,有魅力就能成功”的思想,至使比夫长期不能正确认识自己,他还姑息比夫的偷窃倾向,造成了另一代人的悲剧。威利的盲目性使他妒忌邻居查利的成功,拒绝查利给他提供的职业。他硬要比夫相信自己的魅力足以使旧老板借一笔巨款给他开业。最后,当比夫声泪俱下地帮助他正视现实的时候,他又误认为比夫终于还是接受他的观点,需要他,因而决定自杀,以便有一笔钱留给他。然而,威利的悲剧并不是全部由于自身性格的弱点造成的,一部份原因是美国社会本身的弊病。威利终于发现,他自己就象他分期付款购买的东西一样,等你付清款后,东西便用尽或者坏了。他付清了最后一次房款,而他却只好到坟墓里去安息了。在美国社会,人老了就象被吃光了肉的橘子一样,皮被扔掉。然而,他为之牺牲的两个儿子,却是不值得他这样干的。比夫是剧中第二个重要角色,他是威利哲学的牺牲品,由于威利一向厚长薄幼,对比夫爱护有加,比夫便把父亲作为偶像。威利相信比夫讨教练喜欢,即使偷点东西也不成问题,后来为了向哥哥逞英雄,竟怂恿比夫兄弟去偷木头。比夫就这样按照父亲的价值观去做人,直到数学不及格,到波士顿找父亲求助,发现了父亲的隐私,才完全改变了他对父亲的看法。由于父亲不断告诉他他如何重要,使他不能听命于人,加上又有偷窃习惯,在外飘泊多年,不但一事无成,还进过监狱。他曾设法帮助父亲丢掉幻想,正视父子两人都是平庸之辈,只能从头开始,但终未成功。但剧终时,他终于醒悟了。如果说,密勒对剧中人还寄托希望,那么希望是在比夫身上。哈比是个被父亲忽略的儿子。在家里,比夫的形象总是把他压在下面。哈比长大后是个浪子,也很自私,竟把神经错乱的老父扔在饭店里,与妓女扬长而去。但哈比也是威利哲学的牺牲品,更可悲的是,直到剧终时他还相信自己会成功。林达是贤妻形象,但她不但没有帮助威利回到现实,反而使威利在自己的幻想和盲目性中越陷越深。她对威利的死是有责任的,但他仿佛是密勒的代言人,喊出了许多人心中的呼声,“必须关注这个人”,即人不能到老就象橘子皮似地被扔掉。本和查利都是为了证明威利哲学的谬误而设的人物。本代表富有冒险精神又能残酷地竞争的一类人。他17岁进入非洲丛林, 21岁走出来时成了富翁。他成功了。他的哲学是“和陌生人争斗切不可公平”。 查利是个现实主义者,他不相信个人的魅力。他的名言是:“J ・P ・摩根脱了衣服象个屠夫,但他带上他的荷包时,他非常讨人喜欢。”由于他的务实精神, 他在美国社会也获得有限度的成功。他和他的儿子伯纳德与威利父子完全相反。 此剧也使用了象征手法,如丛林象征人类社会;丝袜暗示威利对妻子的负罪感; 树林着火象征威利感到的生活压力大到不能再承受;付清了贷款的房子象征在美国社会里人的价值观念;威利自杀前深夜在那个阳光不足的后院种上蔬菜表示他 绝望之中拼命要给家人留下一点什么;还有幕启和幕将下时那笛声,象征威利那无法实现的梦幻。象征手法的运用就象意识流在小说里的运用。在布景设计上, 屋内的墙都是透明的,现实的人物和已故的人物,过去情节和现实情节交替出现, 也象意识流一样,只是表现已故人物及过去情节时,人物穿墙而过,不理会室内环境,而现实中的人物则从门里出来。表现过去时,灯光变暗,人物的举止显出 年龄差异,服饰显出时代差异。

爱华网

爱华网