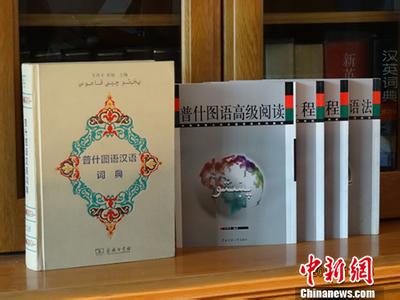

车洪才,男,生于1936年,黑龙江省海伦市人。中年时,他接下普什图语的词典编纂任务,伏案36年,其间无名。直到2014年,已过古稀的车洪才,因为他和他的国家任务,被公众熟知。2012年的4月,中国传媒大学国际传播学院特聘教授车洪才将他和张敏共同编纂的200万字《普什图语汉语词典》交付商务印书馆。2015年2月9日,一本承载着国家使命,耗时36个春秋的《普什图语汉语词典》问世了。词典收录了5万个词条,涵盖了大量普什图族的谚语、俗语和日常生活用语,反映了普什图族的文化概貌。

车洪才_车洪才 -人物经历

车洪才1936年出生于黑龙江省海伦市。

1957年9月入北京外国语大学(原北京外国语学院)学习英语。

1959年由外交部选派去阿富汗喀布尔大学文学院学习普什图语。1963年1月毕业。

1963年3月至1965年5月属外交部翻译队。不久调到原北京广播学院任教。

1974年至1977年在中国国际广播电台普什图语组工作。1988年被评为副译审。

1978年接受编写《普什图语词典》的任务。历时36年完成。

1989年3月至1993年7月先后在中国驻巴基斯坦使馆和中国驻阿富汗使馆工作。

1999年年底退休,与张敏教授共同编著《普什图语教程》(上下册)、《普什图语基础语法》等教材。

2000年起任中国传媒大学(原北京广播学院)国际传播学院特聘教授。

2008年至今,除了《普什图语汉语词典》,中间又与别的出版社合作,编纂了三本普什图语字典,其中还有一本军事用语词典。

2014年4月,车洪才教授花36年完成编纂的《普什图语汉语词典》将要出版。

车洪才_车洪才 -主要著作

与张敏教授共同编著《普什图语教程》(上下册)、《普什图语基础语法》等教材。

车洪才_车洪才 -写作经历

《普什图语词典》1975年,为了增加中国在联合国教科文组织的影响力,国务院召开的全国辞书工作会议决定,准备花10年时间出版160种中外语文词典,其中就包括《普什图语汉语词典》。

1978年商务印书馆把《普什图语汉语词典》的编写工作交给了当时在北京广播学院外语系工作的车洪才,同时参与编写的还包括他的助手――从河北文化馆抽调来的他以前的学生宋强民,他们两人完全脱产编字典。老同学张敏则利用在国际台普什图语组工作的便利时常帮忙。车洪才刚接手词典,信心很足,他希望打造出中国第一本优质的普汉词典。他和宋强民都乐观地认为词典的完成会在“两三年之内”。

在北京广播学院5号楼一间不大的办公室里,他们把能找到的相关词典都摊在桌子上。宋强民以前学过木工,他给每本词典都做了个托架,方便阅读。车洪才则开始利用一本从俄语翻译过来的词典为蓝本进行编纂,直接在上面用铅笔修改。

这个事情没有任何经费。他们从国际广播电台借了一台普什图语打字机,先在纸上打普什图语,再换英文打字机敲上英文。后来俩人又想到卡片的形式利于保存,宋强民就找到了当时西单二龙路街道办事处的一家印刷厂,厂里有一些不用的下脚料,他拜托他们把这些纸切成大小相同的卡片,于是就有了统一的格式:在15×10厘米的卡片上,先是普什图词语,然后是注音,下面是词性,最后是释义。

他们甚至考虑到了做好以后怎么印刷,在“文革”的时候外文印刷厂排过一本普什图语毛主席语录,有现成的刻好的铅字,直接就可以拿来用。但好景不长,1979年苏联入侵阿富汗,中国政府拒绝承认苏联扶植的卡尔迈勒政权,中阿关系陷入恶化。他担心政策会有变化,但还是安慰编字典的同伴:“这个时候应该更需要这部词典,因为阿富汗的‘亲苏’身份使它成为更重要的调研对象。”

结果等了一段时间,他发现没有人过问这件事。领导从没来看过他们,同事除了在每周一次的政治学习上见他一面,都搞不清他在做什么。只有商务印书馆的编辑每隔大半年会打个电话过来,询问一下进度。

到1981年,3年时间里车洪才和宋强民整理出了10万张卡片,他们把卡片放在木制的卡片箱里,塞进文件柜,足足装了30多箱。

突然有一天,院里的领导找他谈话,让他把词典停一下,“让我为新设的专业做全国调研”。车洪才临走前把装卡片的文件柜锁在外语系的办公室里,谁知道一锁就是20多年。

调研回来的时候已经是1984年。1985年车洪才先是被要求组织开设广播电视的函授班。1990年又被外交部借调去巴基斯坦大使馆,那时候他已经52岁。而他的10万多张卡片还锁在北京广播学院外语系办公室的柜子里。他对此耿耿于怀很久。

他也惦记着那些卡片的安全。出国前曾经发生过一件让他心痛的事,有一次外语系办公室装修,他刚好路过那儿,突然发现自己装卡片的柜子出现在水房,然后满地都是白色的卡片,窗户上、外面的水泥地上扔得到处都是。原来工人把卡片柜中间两个抽屉卸下来,拿出里面的卡片,铺在地上睡觉。车洪才一张一张往回捡,完了以后全部拿回家里面,女儿帮忙排序查漏,查到最后还是少了百儿八十张。

1992年4月,阿富汗纳吉布拉政权垮台,游击队接管政权,中阿关系实现了正常化,正在巴基斯坦的车洪才被派到了阿富汗。他又重燃希望,觉得可以为词典搜集资料了。结果没几个月,阿富汗内战加剧,中国大使馆人员全部撤离。回国之后,已经没多少人还记得有一部《普什图语汉语词典》需要编写了。学院里的领导都已经更换了一批,没有人听他的汇报,也没有人给他安排新的工作。车洪才完全被遗忘了。

2008年,72岁的车洪才叫上原来在喀布尔大学的同学、一起编过词典的张敏,作为共同的主编来完成这部词典。

2012年初,全部的初稿已经基本完成。车洪才的另一个编词典同伴宋强民2000年前就已经去世。

2012年4月,车洪才去商务印书馆,张文英女士当场就表示她愿意接手词典。

车洪才_车洪才 -词典出版

2015年2月9日,《普什图语汉语词典》终于问世。词典的出版,了却了主编车洪才和张敏两位老人的夙愿。词典编撰的背后,满含着他们不为人知的故事。2015年1月19日,车洪才第三次踏上操着普什图语的那个国度。20日,阿富汗总统阿什拉夫・加尼亲自向这位终身致力于浇灌中阿友谊之树的老者授予一枚国家最高勋章,车洪才则将承载其一生心血的《普什图语汉语词典》赠送给了总统先生。为了永久纪念这部词典的来之不易,阿富汗国家博物馆收藏了车洪才记录有“普什图人不成文法典”和“友谊”等词条的4张卡片。车洪才先生用时36年,经历了无数波折最终完成了200万字的《阿富汗与词典》,以一种执着的精神坚持完成了一项伟大的任务,这种精神值得人们敬仰、学习。

爱华网

爱华网