岑溪市是广西壮族自治区梧州市代管县级市,位于广西梧州市南部,岑溪东南与广东省相连,北与梧州市龙圩区和梧州市藤县连接,西与玉林市容县相邻。位于珠三角经济圈与大西南的结合部,既是联接华南和珠江三角洲及港澳地区经济辐射的重要腹地,又是大西南资源型经济与沿海外向型经济的连接点。岑溪盛产花岗岩,是远近闻名的“花岗岩之都”。2012年05月23日中国老年学会向岑溪市授予“中国长寿之乡”牌匾。公元524年在岑溪市境大部分地区置永业郡,郡治在筋竹旧县村。公元583年废郡,改为永业县。曾一度废县,于公元596年复置。

岑溪_岑溪市 -地理条件

地理位置

岑溪大桥位于广西东南部,义昌江沿岸,207国道与324国道交会处。岑溪东南与广东省相连,北与梧州苍梧和藤县连接,西与玉林相邻,处于东经110°3′-111°22′,北纬22°37′-23°13′。

气候

岑溪位于北回归线以南,属典型亚热带季风气候区,气候温和、日照充足、雨量充沛,年平均气温21.4℃,年平均降水量1450mm。年日照时数为2004.7小时。

地形

岑溪属云开大山北麓东段的丘陵山区,地势东南高,西北低。境内山脉为云开大山及勾漏山余脉延伸,西南部土柱顶为境内最高峰,海拔1211米。最低点为西北的都目河谷,海拔50米。

河流

主要河流黄华河、义昌江分别由东南流向西北,境内流经里程分别为111.5公里和123公里,属珠江水系,其他集雨面积10平方公里以上的河流有36条。

土壤

全市土壤有红壤、砖红性红壤、水稻土、紫色土、冲积土5个土类。

岑溪_岑溪市 -自然资源

岑溪市

矿产资源 岑溪市境内蕴藏金、银、铅、锌、钛等金属矿,磷石、萤石、沸石、稀土、珍珠岩、花岗岩等多种非金属矿,其中中国岑溪红花岗岩质地优良,储量达21亿立方米,是全国最大的花岗岩生产基地,被誉为“花岗岩之都”。

电力资源

岑溪市水电力资源储藏量达13万千瓦可开发量为7.2万千瓦,全市共有3座11万伏变电站、一座22万伏变电站,是国家“西电东送”的一个重要基地和出口。

岑溪_岑溪市 -历史沿革

汉初,赵佗建立南越国,岑溪市境隶属南越国。公元前111年平南越后,置苍梧郡猛陵县,今市境大部分为猛陵县境。

公元524年在岑溪市境大部分地区置永业郡,郡治在筋竹旧县村。公元583年废郡,改为永业县。曾一度废县,于公元596年复置。公元622年,以永业县地置南义州,分置安义(在今市东部)、龙城(在今岑溪市中部)、义城(在今岑溪市西部)三县,州治设在龙城县。公元757年,安义县改为永业县,龙城县改为岑溪县,是为岑溪县名之始。公元973年,原南义州三县先后并归岑溪县。此后历代除隶属变迁外,岑溪县名及建置基本不变。

1951年和1953年,原属藤县的糯垌、三堡两区先后划归岑溪。1995年9月,岑溪撤县设市(县级市),仍隶属梧州地区。1997年4月,改由梧州市代管。

岑溪_岑溪市 -行政区划

区划

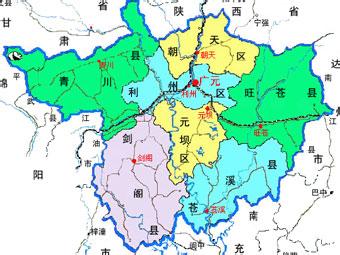

截至2013年,岑溪市辖岑城、糯垌、诚谏、归义、筋竹、大业、梨木、大隆、南渡、马路、三堡、波塘、安平、水汶共14镇。岑溪市人民政府驻岑城镇。人口

1995年岑溪撤县设市后,岑溪的城区面积有了较大的发展,城区人口156561人,占17.43%,镇村人口741605人,占83.57%。截至2011年底,全市有户口193113户,人口898166人,人口密度为每平方千米278人。其中男性人口479177人,占全市人口的53.35%;女性人口418989人,占全市人口的46.65%。全市农业人口755864人,非农业人口142302人。全市有健在的百岁以上老人有108人(占总人口数十万分之十二);80岁以上老人有15598人,(占总人口数1.74%)。全市平均寿命为76.97岁。人口以汉族居多,有彝族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、僳僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、藏族、景颇族、布朗族、布依族、阿昌族、哈尼族、锡伯族、普米族、蒙古族、怒族、基诺族、德昂族、水族、满族、独龙族等,少数民族5047人,占全市总人口0.56%。

岑溪_岑溪市 -经济建设

农业

岑溪市全市有耕地面积2.11万公顷,农田有效灌溉面积1.64万公顷,经济作物种植面积1.86万公顷,粮食播种面积 4.95万公顷,粮食总产量 27.1 万吨,实现农业总产值2.03765亿元;其中,水稻播种面积47.6565万亩,稻谷总产量22.63万吨,平均亩产712.2千克。杂交稻优质谷样板18个,面积8500亩,水稻旱育稀植样板45个,面积2万亩,塑盘抛秧样板33个,面积6500亩;全市推广种植优质杂交水稻30.8万亩,占水稻播种面积的66.20%;建立“万元田”样板点30个,面积4.5万亩,实现产值39812.4万元;西瓜样板点6个,面积950亩,种桑养蚕样板28个,面积600亩,马铃薯样板5个,面积1000亩,花卉示范园1350亩,其中糯垌花卉示范园1100亩,归义鲜切花基地250亩;种有百合、玫瑰、剑兰、垂莲等花卉作物和绿化苗木。

林业

全市造林7.0335万亩,其中建立以八角、玉桂、水果为主的经济林基地3.8335万亩;建立马尾松低脂林改造基地2000亩;营造马占相思、良种桉为主的速丰林3万亩。引进外资900多万元建立速丰林基地2.2万亩,退耕还林4.02万亩,植绿篱3500米,铺草坪5200平方米。可供应枝桠材20726吨,木片25586吨,松脂材1614立方米,可采伐木材共120801立方米,采割松脂15918吨。

乡镇企业

石材、土纸、竹芒编织、烟花炮竹等为我市乡镇特色支柱产业,不锈钢厂、毛织厂、铅锌矿厂等为骨干企业。建有探花、思英工业园区两个。全市现有花岗岩矿山33座,界锯142条,磨光机644台,实现石材总产值7.8亿元,总收入7.4亿元;全市新办乡镇企业36家,完成固定资产总投资9904万元;改制101家乡村集体企业,更新95家手抄土纸厂设备;如今全市共有乡镇企业13289家,从业人数85111人,实现乡镇企业总产值49.0414亿元,乡镇企业总收入50.0187亿元。上交税金7393万元,实现利润总额28293万元;乡镇企业增加值1.07204亿元,同比增长0.34%。

岑溪_岑溪市 -面积人口

岑溪市总面积2783平方公里,全市总人口80万。其中全市男性人口416667人,占全市人口53.2%;女性人口366836人,占全市人口46.8%。农业人口659871人,非农业人口123632人,每户平均人数3.8人。全市人口汉族居多,有壮、瑶、苗、黎、京、布依、侗、仫佬、回、傣、毛南、彝、水族等少数民族3357人,占全市总人口0.4%。2001年,全市人口193113户、773335人,其中农业人口653436人,非农业人口119899人,人口密度为每平方千米278人。

根据第五次人口普查数据:总人口人,其中各乡镇人口(人):岑城镇72618;樟木镇39695;马路镇33922;南渡镇64725;昙容镇26292;水汶镇50549;大隆镇31226;黎木镇42595;大业镇41854;筋竹镇40878;城谏镇39925;归义镇65449;糯垌镇61668;安平镇25542;三堡镇53833;波塘镇33105;吉太乡7747。

岑溪_岑溪市 -行政区划

汉初,

赵佗建立南越国,今市境隶属南越国。汉元鼎六年(公元前111年)平南越后,置苍梧郡猛陵县,今市境大部分为猛陵县境。

南朝梁普通五年(

524年),在今市境大部分地区置永业郡,郡治在今筋竹镇旧县村。隋开皇三年(583年)废郡,改为永业县。曾一度废县,于开皇十六年(596年)复置。

唐武德五年

(622年),以永业县地置南义州,分置安义(在今市东部)、龙城(在今市中部)、义城(在今市西部)三县,州治设在龙城县。唐至德二年(757年),安义县改为永业县,龙城县改为岑溪县,是为岑溪县名之始。宋开宝六年(973年),原南义州三县先后并归岑溪县。此后历代除隶属变迁外,岑溪县名及建置基本不变。

1951年和1953年

,原属藤县的糯垌、三堡两区先后划归岑溪。1995年9月,岑溪撤县设市(县级市),仍隶属梧州地区。1997年4月,改由梧州市代管。

1995年

9月11日,民政部批复(民行批[1995]63号)

同意撤销岑溪县,设立岑溪市。仍隶属梧州地区。1997年4月,改由梧州市代管。2000年,

岑溪市辖16个镇、1个乡:岑城镇、樟木镇、南渡镇、昙容镇、水汶镇、大隆镇、梨木镇、归义镇、大业镇、筋竹镇、安平镇、糯垌镇、三堡镇、波塘镇、马路镇、诚谏镇、吉太乡。

2002年

,市人民政府驻岑城镇。辖岑城、糯垌、诚谏、归义、筋竹、大业、梨木、林隆、水汶、吉太、南渡、昙容、马路、樟木、三堡、波塘、安平16个乡镇1个乡。

2005年,

撤销樟木镇,整建制并入岑城镇,岑城镇人民政府驻地不变:撤销昙容镇,整建制并入马路镇,马路镇人民政府驻地不变;撤销吉太乡,整建制并入南渡镇,南渡镇人民政府驻地不变。岑溪市辖14个镇:岑城镇、马路镇、南渡镇、水汶镇、大隆镇、黎木镇、大业镇、筋竹镇、城谏镇、归义镇、糯垌镇、安平镇、三堡镇、波塘镇。

岑溪_岑溪市 -交通设施

岑溪市陆路交通发达,连接南宁、梧州、广东的三大出口都是高等级公路,其中国道324线和国道207线在市区交汇,在建的南宁至广州高速公路、山西临汾至海南三亚高速公路、洛湛铁路、岑罗铁路都从岑溪境内经过。

目前,从岑溪到达南宁、广州、珠海、湛江等城市,都在3小时左右车程。岑溪市到周边城市的公路里程:南宁市298公里,梧州市85公里,桂林市350公里,北海市400公里,广州市300公里,深圳市450公里,珠海市380公里,湛江市280公里,东莞市360公里。

岑溪_岑溪市 -旅游服务

黄华河

黄华河的名称来源于古时沿河两岸长满野菊,每当菊花盛开后,满河都漂浮着黄黄的菊花,从而取名“黄花江”,因为“花”与“华”同韵且“华”字有“水”的意义,故曰:“黄华河”。

黄华河沿岸长着成片的竹子,宛若一条绿色长廊。竹子非常茂密,遮天蔽日,苍翠欲滴,可以说比漓江的竹子还要漂亮。河水带来的河沙,沙质均匀细腻,呈金黄色,形成一个个开阔的沙滩,成为人们难得的休闲娱乐场所。石庙风景区

在群山环绕的黄华河中上游,屹立着一座古老的石山,这就是远近闻名的石庙旅游点。它位于水汶镇西南部,石庙相对高度950米,占地面积170多亩。气候冬暖夏凉,四季宜人。石庙四周群山怀抱,连绵起伏,直通云间。一条小溪由左向右环绕着山脚,与黄华河相接,连成一体,就象一条玉带盘绕着石庙。石庙山上怪石嶙峋,奇峰突起,千姿百态,花草树木在石缝间生长,枝繁叶茂景。盘古石下面建了一座庙,叫盘古庙,也叫石庙。

百鸟归巢

在盘古石前面,远远望去,一群“石鸟”展翅欲飞,有的象大雁,有的像燕子,有的象鸽子……有一种夜来归巢的感觉,风水先生称之为“百鸟归巢”。

乌龟孵蛋

在盘古石前面,上面是天然石乌龟,石乌龟四周是小鹅卵石,形状象“乌龟蛋”。

生命之源

在盘古石后面,俗称“石炮”,象一支火箭,直冲云霄。

笑面仙

在盘古石左边,形象人头,有嘴、眼、鼻,长年岁月笑个不停,听说是盘古老神派其向天神“哭诉”。

望天仙

在盘古石左边,形象人头,有嘴、眼、鼻、耳朵,头望向天,听说是盘古老神派其向天神出鬼没“求饶。

鸳鸯石

龙母庙在盘古石后面,俗称“双叠石”,周围布满花草,象一对恋人在花间谈情说爱,互倾心愿。

石庙山上还有“石墓”、“石棺”等风景点,数不胜数。在盘古老神石尾左边,有一股清泉从盘古石最末端涌出,水流潺潺,清澈见底,味道清甜,含有多种人体所需要的有机物质和元素,

系天然矿泉水,邻近的村民称为“神仙水”,喝了提神醒脑,百病消除。从“神仙水”泉眼里吐出来的一些小石头,传说能有消除灾难和疾病的驱邪作用,被称为“神石”。龙母庙

龙母庙坐落在糯垌河与父老河交汇处。登高远眺,左边百里山脉似龙蜿蜒而来,乘势俯冲,龙头落下在父老河边饮水;右边凤背顶峰,舒展两侧山岭,像一只展翅飞翔的凤凰,徐徐落到糯垌河边,在两河交汇处“龙凤相会”,共饮一江水。据说,龙母庙都建在两河交汇处,广东德庆的龙母祖庙,梧州的龙母太庙如此,大竹村的龙母庙也是如此。六七株两人抱不过的古老龙眼树环绕在龙母庙周围。据村里一位80多岁的老人说,这几株龙眼树在他爷爷的时候已经有现在这么粗了,树龄至少也有300年。

龙母庙始建于何年不详,据老人说秦朝已建了庙宇,但从历年修缮拆换下来的旧建筑物中笔者看到了同治年间陶瓷制作的石湾工艺品,可以推断同治年间对龙母庙进行了重修,距今有150年历史。在文化大革命期间,龙母庙被毁,成为残墙缺壁。现在我们见到的龙母庙是2002年5月由村民集资12万元修建而成。

邓公庙

邓公庙最有历史艺术价值的四根蟠龙柱,每根高5.4米,直径40厘米,四条蛟龙雕工精细,形态威猛,精美堂皇,是广西唯一仅存的古代木雕龙柱,十分珍贵,自治区人民政府于1994年公布为省级重点文物保护单位。

岑溪_岑溪市 -名优特产

思孟荔枝

樟木镇思孟村的荔枝,远近闻名,历史悠久。近年经扩建和改良,现已成为岑溪市最大的荔枝生产基地。

红豆杉

在岑溪市南渡镇吉太村海拔1211米的土柱山下,生长的红豆杉也叫南方红豆杉,是我国特有的第三纪孑遗植物,属松科常绿乔木。南方红豆杉不仅古老珍稀,而且全身都是宝,

树干及树叶、树皮都能提炼出药价为黄金价格180倍的药物。同时由于南方红豆杉生长缓慢,木质坚硬,为国家一类高级材。另外由于南方红豆杉是高大乔木树种,四季常绿,树形美观,也是优良的生态树和绿化树种。鉴于南方红豆杉的珍稀性和经济价值,1993年我国已把南方红豆杉列为一级珍稀保护植物。岑溪花岗岩

被誉为“花岗岩之都”的岑溪市,是中国最大的花岗岩生产基地,其生产的“岑溪红”花岗岩天生丽质、色泽鲜艳、结构紧密、质感柔和,可与世界石材名品“皇妃红”、“巴西红”、“印度红”等相媲美。“岑溪红”花岗岩是一种高级华贵的建筑材料。“双牛牌”、“岑红牌”花岗岩板材分别在全国“七五”星火计划成果博览会和全国建材产品暨装饰装潢材料展评博览会上获“金奖1994年6月全国石材会议在岑溪召开,使岑溪的花岗岩开发进入一个新的高潮。“岑溪红”产品远销日本、美国、意大利、加拿大、韩国、东南亚和港、澳、台等地区和全国各地。

岑溪三黄鸡

是具有地方特色的传统名鸡,是广西历史上四大名鸡之一,此鸡是由一种野鸡长期驯养而成。1977年广西外贸系统在灵山以统一加工,不标名现场品尝的方法,对全省16个肉鸡品种进行品尝评比,最终品尝者认为肉质最佳的是岑溪三黄鸡;1993年广西外贸系统又在南宁西园饭店,邀请香港九龙一带有几十年经营家禽经验的商人,对全省16个供港活鸡品种进行外表评定,商人们一致认为岑溪三黄鸡和贺县的信都鸡为最佳品种;同年在北京《全国出口商品生产基地专厂建设成果展览会》上展出,又受到对外经济贸易部领导赞誉和好评,并向岑溪人民政府颁发荣誉证书,为了全方位开发这个优良的地方品种,岑溪外贸鸡场于1983年起,对岑溪三黄鸡进行开发,1987年起,连续七年对其进行严格的系统选育。经过系统选育的岑溪三黄鸡,全面保留古典型的体型、外貌和肉质的特色,型、色、香、味俱臻一流,是广西唯一经过系统选育的地方土鸡。目前岑溪市外贸鸡场把选育后的岑溪三黄鸡放到果园、林区、山地进行放牧饲养,用传统的饲料喂养,所养出的肉鸡与传统的放养鸡保持了一致的特色,是制作白切鸡的最佳品种,曾得到广州十大名厨白天鹅宾馆中厨总监庄伟佳先生的赞誉。

岑溪_岑溪市 -特色美食

竹笋酿

豆腐酿岑溪是一个山清水秀的地方,由于得天独厚的条件,竹子资源非常丰富,葱葱郁郁的竹林遮天蔽日,苍翠欲滴。每到春天,河畔、山上的竹笋就沐浴着春雨破土而出,人们这时总要采回一篮篮嫩绿可爱的竹笋,制成一道色、香、味俱佳的菜肴―――竹笋酿。特点:色泽金黄,香气扑鼻,原汁原味,吃起来爽滑可口、油而不腻,令人回味无穷。

豆腐酿

岑溪有一道鲜美可口的特色菜--煎豆腐,本地又称“豆腐酿”。这特色菜从何时开始,已无从可考,起码有百多年的历史了。煎豆腐,油少容易粘锅。避免粘锅,要放足量,而且火候要得当,要文武兼施,一般是先武后文,时间要比较长,一般大概要20-30分钟左右,正所谓“心急吃不了煎豆腐”,火候太猛,容易煎糊,甚至连馅都不熟透。煎了一面,又要反过一面,至两面豆腐香黄。煎熟后,再在外面淋上酱油、南乳、淀粉配制成的调料,依各人口味不同,可适当增减,比如可放些辣椒粉,和味后再煎几分钟,便成了一道鲜嫩可口、色香美味的佳肴了。这煎豆腐,有蛋的脆嫩,有肉的鲜美,老幼咸宜。

岑溪米粉

岑溪米粉历史悠久,相传源于春秋战国时期。岑溪米粉的制作非常讲究,关健在于其传统工艺及水。.首先,岑山溪水为制作米粉提供绝好的水质,樟木街的米粉之所以好吃,得天独厚是来源于大井水。次者就是选米,米首选晚禾,如是早禾蒸出的粉就大打折扣了。三就是其工艺,所谓三磨一汤是绝招。半夜三更起床,几十斤泡好的米,要经粗磨,细磨,精磨才能蒸粉,这样蒸出来的粉用手拿着扭抟都不会断。上好的米粉还要有上乘的佐料,佐料定必是猪骨熬制加上香料及不告他人的配料,和米粉一拌,使人回味无穷。

岑溪_岑溪市 -城市建设

城乡清洁工程

岑溪市深入推进“城乡清洁工程”,2007年以来共出动20万多人次,投入资金131万多元,排查、清理卫生死角,完善环境公共设施加强街道保洁,巩固集中整治的工作成果。该市的市容环境卫生得到明显改观,市民自觉维护环境卫生的意识明显提高,一些卫生瘤疾得到扭转或根治,

“五乱”现象得到有效遏制。治理“五乱”的集中行动取得初步成效后,岑溪市认真检查和分析了仍存在的突出问题:城乡接合部卫生状况还不理想,必须深化长效管理机制;市民城市意识不高,一些“五乱”现象难以彻底消除,市区未建房的闲置宅基地形成新的卫生死角;镇一级的环境卫生公共管理资源还有待充实,市区街道的垃圾桶、垃圾中转站和运输车辆不足。此外,一些破产、改制企业和民营、私营企业院子、卫生责任区环境卫生管理工作严重滞后,河道及市区水域的管理尚待加强。

为了使“城乡清洁工程”深入持久地开展,该市分管城建工作的唐副市长强调,必须进一步提高各相关部门、单位领导的认识。切实落实“城乡清洁工程”问责制,进一步严格实行行政首长“城乡清洁工程”巡查制度,形成齐抓共管的良好局面。要探索和完善环境卫生管理的长效机制,尽快制定集贸市场卫生长效管理措施,规划城镇市场资源的扩充,杜绝在街道乱摆乱卖现象。在开展“小手拉大手,清洁文明进万家”等宣传活动,开展劝导工作的基础上,进一步加大执法处罚力度,提高市民自觉维护环境卫生的意识,着力治理“五乱”行为。各镇要逐步配足镇区的环卫管理公共资源,形成规范化的市容秩序管理工作机制。对拖而不建房的闲置宅基地,立即采取措施督促业主开工建设,长期占地不建房的则依法收回土地使用权。同时,要加紧制订“城乡清洁工程”五年长远规划,立足标本兼治有序推进各项工作。

城市绿化

2005年,岑溪市人民政府被全国绿化委员会、人事部、国家林业局联合授予“全国绿化先进集体”荣誉称号,是全区七个获此殊荣的单位之一,在岑溪林业史上写下了新的篇章。历年来,岑溪市委、市政府都十分重视林业建设,曾作出“兴林先兴岑,林兴百业旺”的重大战略决策,使林业工作取得了可喜的成绩,自建国以来至2005年全市累计完成植树造林20.68万公顷。先后获得国家级的荣誉有“全国造林绿化先进县”、“全国造林绿化百佳县”、“全国林业工作站建设合格县”、“全国经济林建设先进县”、“全国经济林建设示范县”、“中国肉桂之乡”等。

目前,全市土地总面积27.71万公顷,林业用地面积就达20.41万公顷,森林面积19.08万公顷,活立木总蓄积720.301万立方米,森林覆盖率为71.5%,全市宜林荒山荒地已全部绿化,林地绿化率达98.5%。环顾周围,郁郁葱葱,岑溪成了名符其实的绿色之都。

梧州岑溪白霜涧漂流自驾车路线:

南宁到梧州岑溪白霜涧漂流自驾车路线:从南宁出发沿南宁梧州高速公路3个小时即可到达白霜涧景区

茂名到梧州岑溪白霜涧漂流自驾车路线:从茂名市北上向广西岑溪方向出发,沿高水线和207国道经高州、信宜,在信宜市朱砂镇左拐进入广西境内,一会到黄华河畔的水汶镇,再左转顺着往白霜涧漂流的指示牌前行,已是云开山脉的腹地,车继续在深山公路中攀升,约中午12时就到达了目的地

岑溪_岑溪市 -资源

土地资源

全市总面积2783平方公里,其中丘陵山地居多,八山一水一分田,是对岑溪土地资源的真实写照,全市仅有耕地面积33.8万亩。水资源

岑溪年平均降雨量达1450mm,加上岑溪市历来重视植树造林工作,因此岑溪市的水资源较为丰富,人均拥有量为全国人均量的2.1倍。黄华河,义昌江是岑溪市境内的主要河流,经西江流向珠江,最后注入南海。岑溪市水电力资源储藏量达13万千瓦可开发量为7.2万千瓦,全市共有3座11万伏变电站、一座22万伏变电站,是国家“西电东送”的一个重要基地和出口。矿藏资源

岑溪市境内矿藏资源丰富,勘探有铅、锌、钛、铜、金、银、稀土等17种,已开采的有:铅、锌、钛、黄金、稀土。岑溪的非金属矿有花岗岩、珍珠石、云母、莹石、大理石、石英、观赏石等近20个品种。其中花岗岩在岑溪储量极为丰富,达21亿?。岑溪花岗岩的产品“岑溪红”结构均匀,色泽鲜艳,天生丽质,能与“印度红”、“巴西红”相妣美,岑溪的花岗岩生产已达一定的规模,年产值20多亿元,是全国最大的花岗岩生产基地。2006年10月,岑溪被中国石材工业协会授予“中国花岗岩之都”称号。岑溪的观赏石以金砂玉为主打产品,主要来源于黄华河流域,金砂玉原为石英岩,色彩多样,纹理流畅,巧夺天工,充满着中国传统的富贵、皇气、吉祥、喜庆的气息。生物资源

岑溪粮食作物以水稻为主,经济作物有木茹、甘蔗、茶叶等,林果作物有马尾松、砂糖桔、岑溪软枝油茶、玉桂、龙眼、荔枝等。岑溪的玉桂种植超过30万亩,是广西最大、最优质的玉桂基地之一,西江桂及系列产品,远销日本及东南亚各国。岑溪软枝油茶也是岑溪市的名片之一,种植面积4万多亩,软枝油茶油质好,出油率高,茶油所含脂肪较低,曾获全国科学大会重大成果奖。林业资源

截至2009年6月,岑溪全市有宜林山地面积206700公顷,有林面积18867公顷,森林覆盖率70.9%,绿化率96.53%全市已形成了六大林业商品基地,林业商品基地发展到261.3万亩。岑溪市盛产松脂,年产松脂2.5万吨,岑溪市是全国十大产脂县之一。岑溪_岑溪市 -经济

农业

市境地处桂东南丘陵山区,地势东南高,西北低,山地连绵起伏,中部稍平,有狭长的小盆地。耕地面积:民国24年(1935)24.45万亩,其中水田21.65万亩,旱地2.80万亩;1949年耕地33.35万亩(含解放后划入岑溪的糯垌、三堡两区),其中水田32.02万亩,旱地1.33万亩;1952年耕地34.51万亩,其中水田32.11万亩,旱地2.4万亩;1990年耕地33.85万亩,其中水田28.68万亩,旱地5.17万亩。水田土壤良好。1980年10月土壤普查,全县水稻土面积29.88万亩:其中潴育型水稻土170937.2亩,占水稻土总面积的57.22%;潜育型水稻土7.00万亩,占23.42%;淹育型水稻土5.5万亩,占18.42%;侧渗型水稻土2029.3亩,占0.68%;沼泽型水稻土745亩,占0.25%;另有矿毒性水稻土67亩,占0.01%。市境属南亚热带湿润季风气候区,平均气温为21.3℃,无霜期一般为334.天;年均降雨量1466.7毫米,年降雨日156天,适宜各种农作物的生长。农作物主要品种有水稻、小麦、玉米、高粱、粟、豆类、薯类、油料类、蔬菜类、果类等。解放前,粮食产量较低,人民生活贫困。民国22年年水稻总产5.81万吨,亩产135公斤;民国23年,78个县的农民食粮调查:岑溪吃饭占31%(当时是指两粥一饭),吃粥占39%,粥加杂粮占29%,吃杂粮占1%,农民大多数是在饥饿线上挣扎的。解放后,变革了生产关系,农民发挥了劳动积极性,发展了生产力。1953年粮食总产达8.48万吨,比1949年增24.78%,以后人民政府逐年在农业生产上投入大量资金和人力,搞好农田基本建设,改善农业生产条件和逐步推广科技兴农,农业生产迅速发展。60年代中期起,粮食总产每年超过10万吨以上。1979年粮食总产达18.40万吨,比1978年增18.3%,比1949年总产增长1.7倍。但在1956年实现高级农业社后搞大跃进和人民公社化运动;直到1978年底党的十一届三中全会前,由于“超越阶段”、“平均主义”、“价值规律”等问题没有得到很好的解决,致使全县农村经济几经曲折,发展缓慢,温饱问题始终未能很好解决。党的十一届三中全会后,农村经济体制实行改革,推行了家庭联产承包责任制,1990年粮食总产量达23.56万吨,比上年增2.6%,比1949年增长2.46倍,农民人均产粮390公斤,比1949年增164公斤;农民年人均纯收入达448.09元,比上年增0.2%;农林牧副渔五业总产值达2.3亿元,占当年工农业总产值的54.17%,比1989年五业总产值增7.83%,比1949年五业总产值增长7.42倍。1995年水田年均亩产稻谷1008公斤,在全区率先建成吨谷市。工业

解放前,县境内有一些分散个体小手工业。解放后发现有唐、宋时期手工业作坊遗址,如南渡义新陶瓷窑遗址,樟木思英涧塘岭冶炼铸造场遗址,诚谏河三、筋竹清水坑、大古静、樟木探花、城郡、南渡黄枝山等矿井残迹。民国22年1933,竹纸每年出品约2000余担,陶器约2万余件,切烟约1千担,炮竹约5万余包。此外还有木器、竹器、铸铁镬、酿酒及加工蒸樟油、桂油等业。民国16年至,22年,宾阳人在糯垌开办尚德公司和大有公司,在太平古谢村开采钨矿,年产量20―60吨。31年,归义保太村阳地坡冼义记(商号)合股开设同光火柴厂,手工操作,日产量200包左右。35年,县内手工业有打铁业51家,铸造业(犁头、铁锅、铁镬)2家。酿酒业30家,陶瓷业2家,竹织业39家,木器加工业45家,棕草制品业8家,土纸制造业65家,纺织业145家,车缝业80家,蒸甑、油坊、水力碾米业30家,榨糖业12家,制革业14家,炮竹业20家。这些全属个体经营,从业人员约2100人,总产值为55.16万元(国币),占当年工农业产值的17%。解放后,设立行政管理和生产管理机构,组织原材料供应,销售产品,勘探县内地下矿藏资源。50年代先后有广西区域调查队、区冶金204队、272队、274队、区地质矿产队区物探队、中南地质队等14个单位到县内作地质矿产调查工作,初步探明矿源有铁、煤、铅锌、钨等30多种,为开发地下矿产资源提供依据。

国民经济恢复时期(1950至1952年),开始兴办地方工业,个体工业还占着重要的地位。1952年底,县工业总产值为73.48万元,占全县工农业总产值的2.16%,其中全民工业企业只有电厂、印刷厂2个,总产值为11.28万元,占县工业总产值的15.35%;个体工业总产值为62.20万元,占县工业总产值的84.65%。

“一五”时期1953―1957年,1953年初,县内手工业有1035户,从业人员1850人,年总产值107.82万元。1954年2月,对手工业实行社会主义改造,在龙井、樟木、南渡、糯垌、马路等组成6个铁工生产合作小组和1―2个车缝生产合作小组,参加人数150人。当年12月将龙井两个铁工组,扩建为“岑城铁工生产合作社”。1955年6月,县召开手工业第一次代表会议,12月,手工业生产合作社发展到6个,社员123人;生产合作小组26个,组员242人;后组织起17个社365人,人数占手工业总人数的24.3%。1956年1月,召开第二次手工业代表会议,掀起了对手工业社会主义改造合作化高潮。3月底,全县共组织圩镇手工业生产合作社49个,社员1136人;农村的9个,359人,合计为58个,1495人,组织面达100%。此后,个体经营的工业、手工业全部转为集体经营。3月15日,成立“岑溪县手工艺联社”领导机构,指导基层社生产,协助解决原材料供应和产品推销、发展合作工厂,或合并国营,过渡为全民所有制等工作,是年总产值达95.86万元。1957年办起太平钨矿、牛卫铅锌矿、粮食加工等全民工业企业。当年底,县工业企业共53个,总产值272.15万元,占工农业总产值的5.87%。其中全民工业企业18个,产值183.14万元,占县工业产值的67.3%,集体工业企业35个,产值83.81万元,占县工业产值30.8%,个体工业年产值5.2万元,占县工业产值的1.90%。

“二五”时期(1958至1965年),1958年至1959年上半年,由于受到“左”的错误思想指导,一轰而起,大办工业,仓促上马筹建的企业有农具厂、酒厂、淀粉厂、棉织厂、水泥厂、茶叶加工厂、骨粉厂、石灰氮厂、黄枝山铅矿、城郡钢铁厂、新塘煤矿、造纸厂、糖厂、古线铜矿、苏河化肥厂、秋风水泥厂、化工厂、大冲铜矿、平塘云母矿等19个厂矿,这些企业,由于事前大都没有作过可行性的调查研究,致使有的因贫矿、有的无设备、有的因原料供应困难等等原因,结果有13个企业分别在筹建中或刚投产而被迫下马,保留下来的只有农具(机)厂、酒厂、棉织厂、造纸厂、苏河化肥厂、秋风水泥厂6个。1958年,大办钢铁工业,全县抽调人力23万人,占当年人口的65%多,设城郡(含樟木、南渡、马路、波塘、高益5个公社)、糯垌(含糯垌、三堡2个社)、新圩(含新圩、大2个社)3个钢铁基地和筋竹、水汶两个附点,大小冶炼基地共23处,建大小土高炉1100座,动员机关和群众献铁、献铜,大量砍伐林木,当作木柴17.4万吨,建7000座炭窑,烧木炭3.08万吨,开采矿石13.11万吨、石灰石1.48万吨,挖白鳝坭35万担,取河沙10万担,经过8至10月的日夜冶炼,炼出铁2.7万吨,结铁石3万吨,由于冶炼出的铁质量差,可用的不多,严重浪费人力、财力、物力。1961年起根据中共中央关于“调整、巩固、充实、提高”的方针,对15个厂矿进行调整,关停11个,同时对保留下来的企业实行精简人员。1963年县成立经济委员会,加强对工业企业管理,是年属经委管理的国营工业企业有农机、印刷、酿酒、淀粉等厂和大湾电站5个,职工125人。1964年,工业产值开始回升。1965年末,县工业总产值为252.38万元,占全县工农业产值的4.49%,其中全民工业总产值为139.86万元,占县工业年产值的55.42%,集体工业产值为112.52万元,占县工业产值的44.58%。

“三五”时期(1966至1970年),是“文化大革命”的前五年。1966年末工业企业44个,其中属全民所有制8个,集体所有制36个。“三五”期间,县内工业的建设,特别是立足为农业服务的工业,仍有所发展,筹建的有县五・七钛铁矿、萤石矿、石门铅锌矿、电石厂、松香厂、水泥厂、化肥厂、制糖厂、新塘煤矿、合和煤矿、旺庆磷矿等企业,建成投产的有松香厂、石门铅锌矿、水泥厂、玻璃厂。县成立了工矿站,负责国营工业和民矿的管理。1970年,工业企业达到95个,年末,工业产值达794.84万元,占县工农业产值的12.69%。其中全民工业企业22个,产值为626.55万元,占县工业产值的78.83%;集体工业企业73个,产值为168.29万元,占县工业年产值的21.17%。

“四五”时期(1971至1975年),1971年10月,县内开展“工业学大庆”的群众运动,工业生产立足为农业生产服务,支农工业、“五小”工业有了新发展。期内筹建氮肥厂、腐植酸肥厂等,投入生产的有选炼、化肥、水泥、水泥预制件、玻璃、造纸、木衣夹、五金、胶合板、界板等厂和塘坪一级、贡献滩、六局等小水电站,并产生了经济效益。1975年县工业企业共133个,年产值达2015.95万元,为县工农业总产值的21.22%。其中全民工业企业36个,总产值1574.77万元,为县工业年产值的78.12%;集体工业企业97个,年产值达441.18万元,占县工业产值的21.88%。

“五五”时期(1976至1980年),1976年县工业总产值为2693万元。1977年至1978年,由于“左”的错误思想指导,工业仍处于徘徊缓慢发展的局面。1978年工业产值为3935.63万元。中共十一届三中全会后,县内重点工业企业作了扩建,且涌现出乡镇、村队集体兴办工业企业,1980年县工业总产值达4064.53万元,占县工农业产值的34.7%,其中全民工业企业39个,总产值2031.51万元,占县工业产值49.98%;集体工业企业2173个,产值2033.02万元,占县工业产值的50.02%。其中:二轻企业9个,总产值193.54万元,占集体工业产值的9.5%;乡镇工业127个,总产值427.75万元,占集体工业的21.04%;部门工业5个,总产值13.62万元,占集体工业0.7%;村队工业2023个,总产值为1398.11万元,占集体工业的68.77%。

“六五”时期(1981至1985年),这期间,县对企业实行“改革、开放、搞活”的方针,放宽经济政策,增强企业活力,并对企业进行治理整顿。1982年,农村土地推行家庭联产承包经济责任制后,出现了个体办工业,年底已达457户。年内国营、集体工业体制开始进行改革。工业行政部门先实行政、企分开,逐步扩大企业的经营自主权。1982年起,用三年时间,对工业企业进行全面整顿。1984年,国家对企业实行利改税,是年总产值达4237.40万元,比1983年增长25.88%,经委系统工业总产值比上年增长24.08%。到1985年,经委系统停办了萤石矿、酿酒厂、卷烟车间、冶矿厂、化工厂、淀粉车间、氮肥厂等经济效益差的企业。1985年,县工业企业(不含村、队办工业)共473个,总产值达5282万元,占县工农业产值的24.34%,其中全民企业47个,产值2804.2万元,占县工业产值的53.09%。集体企业425个。总产值1975.30万元,占县工业产值的37.40%。其中:二轻企业9个,产值279万元,占集体工业产值的14%;个体工业达1169户,总产值为383万元,占县工业产值的7.25%;部门工业产值93万元,占县工业产值的1.76%;全民与集体合营工业产值26.50万元,占县工业产值的0.5%。

“七五”时期(1986至1990年),1986年在推行承包制的同时,不断完善企业内部的经济责任制,提高企业的生产技术水平。当年,全民所有制工业总产值达3285.28万元,比上年增17.15%,实现税利801.68万元,比上年增13.40%。全民工业中经委系统总产值达2203.45万元,比上年增29.8%,实现利税507.74万元,比上年增51.6%。集体所有制工业产值达2388.41万元,比上年增20.88%,实现利税418.43万元,增24.7%。1987年,工业深化改革,继续发展多种类型经济。年末经委系统工业产值达2831.10万元,比上年增28.48%,实现税利938.10万元,比上年增84.76%。1988年起,经委口企业全面推行厂长(经理)负责制,一定三年。1989年,企业虽遇到物价上涨,原材料和资金紧缺等不少困难,由于承包机制给企业注入了活力,并开展双增双节活动,各项指标仍获增产。年末,经委口工业总产值达3814.9万元,比上年增13.7%,税利增14.4%。1990年,针对市场疲软情况,开始调整产业结构,农村中出现了亦工亦农联合体和个体工业,“三资”企业逐步增多,工业生产发展较快。是年,工业企业达4584个,职工达23727人,总产值达19526.30万元,比上年增37.34%,产值占县工农业总产值的45.84%,比“六五”时期增长2.7倍。其中全民工业企业41个,职工4301人,产值达5987万元,占县工业产值的30.66%,全民企业中经委口17个,总产值4283.1万元,比上年增9.38%。集体工业企业454个,职工4462人,总产值4872万元,占县工业产值的24.95%,其中二轻集体企业15个,产值494.20万元,为集体工业产值10.15%。全民与集体合营企业2个,总产值66万元,占县工业产值0.34%。“三资”企业(立项22家,投产13家)产值3635.9万元,占县工业产值的18.62%。个体私营合营企业232个,产值413万元,占县工业产值的2.12%,其中城镇的10个,产值140.80万元,占个体私营合营企业产值34.09%。个体工业企业3830个,总产值4552.40万元,占县工业总产值的23.31%,其中城镇的113个,产值528万元,占个体工业总产值的11.6%。1994年工业企业共14500个,比上年增81.11%,总产值230731万元(90年不变价,下同)比上年增75.32%,产值占工农业产值的64.6%。其中国有经济企业53个,总产值13478万元,占县工业产值的5.84%。集体经济企业869个,总产值85624万元,占县工业产值的37.11%,其中乡镇工业128个,产值52309万元,占集体经济产值的61.09%,村办工业694个,产值26543万元,占集体经济产值的31%。联营经济企业8个,总产值139万元,占县工业产值的0.06%。股份制经济企业2个,总产值83万元,占县工业产值的0.04%。外商投资经济企业23个,总产值16115万元,占县工业产值的6.98%。港澳台投资经企业济2个,总产值296万元,占县工业产值的0.13%。其他经济企业2个,总产值9万元,占县工业产值的0.01%。城乡合资企业1245个,总产值25115万元,占县工业产值的10.88%。城乡个体企业12296个,总产值89872万元,占县工业产值的38.95%。

商业

县内的商业活动,从糯垌古汉墓出土的五铢钱,可知当时货币这种特殊商品已在社会流行。明永乐元年(1403),全县各式商税课钞钱86贯1530文,其中商税74贯315文,酒醋课钞钱8贯535文,房地产赁课钞钱4贯680文。清乾隆四年(1739)编的《岑溪县志》载,食盐“改食商盐,专用流商”,说明最迟这时商人中已分出行商和坐贾。作为商品交流中心的圩市,已有常宁圩、水汶圩、南仪圩、西安圩。乾隆四年后增开了筋竹、大、新圩和解放后从藤县划入岑溪县辖的糯垌、三堡、合水等10个圩市。民国4年(1915)成立马路圩,9年成立波塘圩。解放后,随着商品经济的发展,先后增加昙容、盘古、吉太、大隆、高益、梨木、河木、诚谏、沙田、孔任、新塘、安平等圩,全县有大小圩市23个,各圩均有以县城为中心的公路抵达,形成各地的商业中心。在圩市中,以人中居住集中,交通方便的县城(1956年樟木圩转县城后,撤樟木圩),南渡、水汶、筋竹、新圩、糯垌、三堡等圩较繁盛。民国17年,经过岑溪的玉林至戎圩公路通车后,县内土特产品多数经公路运销出口。年总值国币52.2万元,运回的生产和生活资料有煤油、火柴、棉花、纱布、糖、盐、药材及文化用品等,年总值国币77万元。22年,商业冷落,全县仅有商店共251家。30年商业有所发展,商店增到766家。33年日军入侵岑溪,商、民逃难,产、销、供和商品来源均受影响,商店降至369家。日军投降后,商人逐步复业,时值国民党政府重新发动内战,货币贬值,物价飞涨,35年1月大米每斤103.07元,五花腩猪肉每斤281元,食油每斤233.08元,食盐每厅96.671元,士林蓝布每尺1083.3元,比30年分别上涨145倍,130.1倍,102.1倍,59.8倍,559倍。36年10月,稻谷每百斤由1月的1800元涨到1.8万元(以上均为国币)。连年的通货膨胀,导致37年始,恢复银元、银毫交易和物物交换。38年上半年县政府统计提要载,从事商业、饮食业、服务业者1200多家,其中坐商127家,商业萧条,市场冷落。解放初,县商业部门一面建立健全机构,一面保护私营商业合法经营,同时按照党和政府的指示,采取积极收购农副产品,抛售、配售、零售生活必需品,举办物资交流会等,逐步稳定市场物价和安定人民生活。

1953年开始执行第一个五年计划后,商业部门围绕经济建设,一方面调整机构体制和重要的商业政策,充分发挥国营商业的主导作用;一方面加强对私营商业的社会主义改造,建立了以国营商业为领导,合作商业为助手,个体商业为补充的社会主义商品流通体制。在商品购销政策上,继粮油实行统购统销后,棉布实行计划供应,生猪实行派购、派养,在农产品中,统一收购品种逐步扩大,对安排好人民生活的基本需要,保证市场的稳定起了积极作用。商业零售额1957年达986.3万元,第一个五年计划期间,平均每年递增2.4%。1963年至1965年为三年调整时期,进一步贯彻“调整、巩固、充实、提高”方针。在农产品收购上,改进派购政策,调整奖售标准,提高收购价格,调动了农民的生产积极性。商业部门积极组织和合理分配商品,供销合作社参与商品议购议销,扩大自营业务。整个国民经济形势日益好转,城乡市场活跃,商品供应量增加,高价商品陆续恢复平价供应,许多商品市场价格与国营牌价基本接近。1965年商品零售额达1752.74万元,三年调整期间平均每年递增16.5%。

1966年5月开始“文化大革命”后,商业工作遭到了严重破坏,由于否定商品生产和商品交换这个商业的基本职能,把商品流通对生产的促进作用作为“流通决定生产”来批判,加之机构反复调整,人员不断减少,“文革”期间,供销社再次并入国营商业,又退回到单一经济结构和单一流通渠道,从而影响了商业的服务方向和服务质量。在城镇批判“唯生产力论”,停产闹革命,在农村限制社员家庭副业,“割资本主义尾巴”,导致物资紧缺,市场供应紧张,凭票供应商品增多。在“文化大革命”期间,由于广大商业职工坚守岗位,坚持营业,排除干扰,努力做好保证市场供应工作,“文革”前五年(即“三五”期间)商品零售额仍每年递增3%,后五年(即“四五”期间)每年递增上升到9.1%。

中共十一届三中全会召开后,对商品购销政策、商品流通渠道、商品管理体制进行了一系列调整和改革,放宽商品购销政策,凭票供应制度也逐步解体;积极发展集体商业和个体商业,恢复和发展集市贸易,形成了多种经济形式,多种经营方式,多条流通渠道,少环节、开放式的流通体制;放开搞活商业小型企业,实行经营承包责任制,开展文明经商和优质服务活动等,充分调动了商业职工的工作积极性,商业零售额不断扩大,1990年达16753万元,比1980年和1985年分别增长1.98倍和86.6%。1994年29881万元,比1993年增73.37%,比1990年增138.05%。

岑溪_岑溪市 -交通

公路

国道324线和国道207线穿越岑溪市区;广昆高速公路(G80),包茂高速公路(G65)在岑溪市区交汇;岑溪到区内的南宁、玉林、梧州、贺州、柳州、桂林、北海、防城港、钦州以及广东的广州、深圳、珠海、贵州的贵阳等地均可一路高速,高速公路在岑溪市出(入)口较多,有岑溪北、岑溪东、马路、筋竹、糯垌、昙容、归义等7个;距梧州市区83公里,距南宁市区366公里,距广州市区317公里。经广昆高速公路到达南宁仅需3个小时、经包茂高速公路到达桂林仅需3小时。铁路

岑溪有洛阳至湛江铁路(简称洛湛铁路)贯通而过。洛湛铁路经停岑溪站的列车有湛江--上海南,湛江--武昌,南宁--梧州,南宁--贺州。从岑溪市区到梧州西江国际机场、梧州火车站、梧州火车南站(高铁站)、梧州港口仅40分钟车程。岑溪_岑溪市 -教育

截至2007年12月,全市学龄人口分布状况:7~12周岁适龄儿童91437人,13~15周岁适龄少年49065人。全市有小学校278所,教学点223所,普通初中47所,普通高中1所,中等职业学校1所。2007年秋季学期全市有小学生100864人,初中生48562人,高中生11395人,职业学校在校生3000多人,幼儿园人数22369人。全市每万人在校生幼儿园273人,小学1261人,普通初中609人,普通高中145人,中等职业学校38.2人。2001年岑溪中学成为广西壮族自治区首批示范性学校,2007年岑溪市第二中学成为广西壮族自治区示范性学校。岑溪市主要的教育机构有岑溪市第一小学、岑溪市第二小学、岑溪中学、岑溪市第一中学、岑溪市第二中学、岑溪市第三中学、岑溪市第五中学、岑溪市第六中学、岑溪市归义中学、岑溪市职教中心等。参考资料

岑溪_岑溪市 -民俗文化

截至2011年底,岑溪市已出土铜鼓16面。其中在北京历史博物馆陈列的一个五铢钱纹铜鼓,是1958年出土的,它是中国通史陈列中唯一的一面铜鼓,1976年作为《中华人民共和国青铜器展览》的展品在日本展出。已发现古遗址11处,其中新石器时代遗址7处,宋代冶炼遗址2处以及宋代陶窑址、明代城址各一处。已发现战国、汉晋、唐等朝代的古墓8处,以糯垌花果山的战国墓最大,1991年在该处20 爱华网

爱华网