《中国陶瓷史》出版了。这是我国陶瓷界的一件大事。中国古代陶瓷有八千年的悠久历史,是我国古代劳动人民的一项伟大创造发明。过去,我们中国陶瓷历史的研究和著作极少。全国解放以后,在党的领导和关怀下,新中国的文物考古工作得到了新的发展。

中国陶瓷史_《中国陶瓷史》 -简介

《中国陶瓷史》

《中国陶瓷史》是中国硅酸盐学会邀请全国各方面的陶瓷专家,用了几年时间集体编写而成的。中国是世界著名的陶瓷古国。

这本书在一九七九年初稿完成之后,经过多次修正、补充,才在最近定稿。长期以来,中国陶瓷工作者和陶瓷爱好者都迫切希望有一本我们自己编写的《中国陶瓷史》,现在这个愿望终于实现了。这本书的出版,是我国陶瓷界的一件大事,它将引起国内外专家学者的关切和注视。

但是,在我们国内关于中国陶瓷历史的著作极少,相反,国外学者在这方面却有很多专著,这是一种很不正常的现象。建国以来,在新中国文物考古工作日益发展的情况下,新发现的材料越来越多;在全国陶瓷工业蓬勃发展的今天,也有许多新的问题有待进一步研究和总结。

广大从事陶瓷科研、生产、设计、教育以及文物、考古、历史研究和工艺美术等工作者都迫切需要有一部中国学者编写的《中国陶瓷史》,以供研究参考。陶瓷史是中国物质文化史的重要组成部分,研究陶瓷史的意义是多方面的。本书的定顾,体现了社会主义制度的优越性。

中国陶瓷史_《中国陶瓷史》 -该书目录

第一章新石器时代的陶器(约1万年-4000年前)

第一节陶器的起源

第二节黄河流域新石器时代的陶器

第三节长江流域新石器时代的陶器

第四节其它地区的新石器时代陶器

第五节新石器时代制陶工艺的成就及其影响

第二章夏商周春秋时期的陶瓷(公元前21世纪-公元前476年)

第一节陶器的发展

第二节灰陶器和白陶器

.第三节印纹硬陶和原始瓷器

第四节建筑用陶和其他陶制品

第五节中原以外各区的陶瓷生产

第三章战略秦汉时期的陶瓷(公元前475-公元220年)

第一节战国时期的陶瓷

第二节秦汉陶瓷产品的品种和产地

第三节秦汉时期原始瓷的复兴与瓷器的出现

第四章三国两晋南北朝的陶瓷(公元220年-589年)

第一节江南瓷窑的分布和产品的特点

第二节江南地区制瓷工艺的成就

第三节北朝的瓷业

第四节三国两晋南北朝制陶工艺的发展

第五章隋唐五代的陶瓷(公元581-960年)

第一节隋代陶瓷业的发展

第二节唐五代的青瓷

第三节唐五代的白瓷

第四节唐代黄釉、黑釉、花釉和绞胎瓷器

第五节唐代的三彩隐患和陶瓷雕塑

第六节唐五代陶瓷造造型与装饰

第七节唐五代陶瓷的外销

第六章宋、辽、金的陶瓷(公元960-1279年)

第一节定窑磁州窑系诸窑

第二节耀州窑与钧系诸窑

第三节青白瓷与龙泉窑系诸窑

第四节宋代黑釉瓷器的生产

第五节汝窑、哥窑与官窑

第七章宁、辽、金的陶瓷(续)

第六节宋瓷的造型与弦饰

第七节宋代瓷器的外销

第八节辽的陶瓷

第九节金的陶瓷

第八章元代的陶瓷(公元1271-1368年)

第九章明代的陶瓷(公元13168-1644年)

第十章清代的陶瓷(公元1644-1911年)

中国陶瓷史_《中国陶瓷史》 -相关看法

“五代十国”应在《中国陶瓷史》中占有一席之地

唐亡于公元九0七年,梁太祖朱温称帝,立国号为梁,五代十国正式开始纪元。至宋太祖赵匡胤改国号为宋,共历53年。隋朝虽立国仅37年,但在陶瓷发展史上尚占有一席之地。后人对隋代白瓷、青瓷的演进和发展,器型及烧造工艺的特征、产地和窑口的记载都较明确,而五代时期,虽比隋代历史还长了16年,但其在陶瓷史中的地位明显不如隋代。

这大概和隋代帝王在历史上,比五代时期的帝王,影响要大的多有关联吧。隋文帝杨坚开疆拓土,统一了中国;设官置署,奠定了中国封建国家官僚机器的架构;首开科举,创立了封建社会“学而优则仕”的人事制度,他的机构和人事制度,一直被唐、宋、元、明、清历代所仿效沿用。隋炀帝杨广,开凿大运河,勾通了东西南北,为大唐盛世铺垫了坚实的基础。杨坚流芳百世,杨广遗臭万年,不啻是中国历史上的两颗原子弹。而五代十国时期的53年间,却历经五个朝代,先后传了八姓十四帝,同时,还并存着十个诸侯国,它们占据着江淮以南的半壁江山(除北汉附辽,自称“侄皇帝”,与辽国共同占据西北一带)。这一历史时期,似乎是乱哄哄、你方唱罢我登场,朝代更换几乎达到十年一朝、四年一帝,朝廷统治仅及江淮以北的半个中国。这种错综复杂的政治格局,使这段历史变得扑朔迷离。研究陶瓷史和研究其他专业史一样,如果不先理清这一时期的政治史、社会发展史,就无法研究它的陶瓷史。因为社会的发展,陶瓷手工业的发展是沿着政治史、经济史这两条主线展开的。

一、五代时期窑业大发展的历史背景

许多史学家面对纷繁复杂的五代史,有一种剪不断、理还乱的感觉,便往往将五代时期的陶瓷发展史一笔带过。有的把它作为唐代的一个章节,有的把它作为辽代的一个章节,我认为,这对于这个时代,是很不公平的。在这一短暂的朝代里,“景德镇窑”开始点燃的窑火,不仅日后称霸了世界,而且燃烧至今。在陶瓷发展史上,五代时期,还有著名的“秘色瓷”和“柴窑器”,它们都是中国历史上陶瓷作品的巅峰制作!是中国陶瓷史上的里程碑!但它们也同扑溯迷离的五代政治格局一样,至今云遮雾罩、面目不清。虽然近几年,围绕着揭秘“柴窑器”,又牵出了五代时的许多烧造贡瓷的窑口如:黄堡窑、宣州窑等,以上这些窑口足以撑起五代陶瓷史的门面,但仍未引起陶瓷史界的足够重视,仍未能还五代陶瓷史一个应有地位。

冯先铭先生主编的《中国陶瓷》一书“五代的主要瓷窑”一节,着重介绍了河北曲阳窑(宋定窑)、河南密县西关窑、浙江慈溪越窑的黄鳝山、燕子冲、瓦牌山三个窑址,江西景德镇窑的胜梅亭、西虎湾、湖田、黄泥头四个窑址。中国硅酸盐学会主编的《中国陶瓷史》一书,将唐与五代合为一章,在每节之后附带一笔,在介绍窑口时有:越窑、瓯窑、婺窑、越州窑、长沙窑、景德镇窑、密县窑、西山窑、巩县窑、萧县白土窑、铜山窑、淄博窑、邢窑、曲阳窑等十四个窑址。

笔者查阅了《中国全史。九。》隋唐五代经济史有关五代时期窑业的记载:“制瓷业”以越窑(绍兴)、西山窑(温州)、岳州窑(湖南湘阴)、潮州窑(广东潮州埠含山)、琉璃厂窑(四川华阳)五处和江西景德镇胜梅亭窑为最。《中国全史》记载的六处窑址均在江南,《中国陶瓷》与《中国陶瓷史》所记五代窑址虽数量不同,但江南、江北各居一半。《中国全史》虽只记了六处窑址,但其中有广东潮州埠韩山窑和湖南岳州窑,《中国陶瓷》《中国陶瓷史》中均未述及。且《中国陶瓷史》中称“广东地区还没有发现可以确认为五代的青瓷窑址。”可见古陶瓷史界,对五代的陶瓷史研究,确实有待深化。其实,了解五代历史的都应该清楚,中国历史上,争夺朝廷(政权)就是争夺中原,所谓“得中原者得天下”。逐鹿中原,使长江以北的中原大地连年征战,兵戈铁马,人民流离失所,衣不蔽体,食不果腹,北方易碎的陶瓷,在这种兵荒马乱的时代,既无市场,又无人愿意投入,窑场只能苟延残喘。与此同时,长江以南九个小诸侯国,隔岸观火,划地为牢、丰衣足食,渐入奢华。以致南汉国皇帝,连尿壶都镶满珠宝。这一时期,得到长期休养生息的江南九诸侯国,面对方兴未艾的世界陶瓷市场,全面继承了大唐帝国的陶瓷出口市场,为满足国际市场对中国陶瓷制品的需求,在窑业的发展上,有了长足的挺进。因此,我以为《中国全史》所记的江南六窑应较确切,应该还远不止于此。五代时期,除以上三本史料已记载的之外,偏安江南的著名窑口,还有“南唐官窑”宣州窑,产品号称“宣州雪”;生产了荆南名瓷高足碗的南平窑。江南窑口,应在规模和产量上,比江北的窑口有了质的飞跃。

纵观五代十国时期的历史走势和格局变化,可以肯定地说:该时期的窑业发展,无论在新建窑口的数量上,还是规模上,南方都应超过北方,成为该时代陶瓷手工业发展的主流。因此,研究五代陶瓷史,我认为应将研究重心,放在研究南方窑业的发展上,重点搞清该时期在南方各诸侯国区域内,新建窑口的位置、数量、规模、创新产品,及其在陶瓷发展史上的历史地位。我们应该清醒地认识到,五代时期不仅出现了“秘色瓷”、“柴窑器”,而且,还创造出了有史以来的第三大瓷种“青白瓷”。不但青白瓷在历史的长河中占有一席之地,而且它还衍生出历久不衰的“青花瓷”;从而,确立了景德镇在世界上的“瓷都”地位。这一新产品的出现,从研究瓷都---景德镇发展史的角度讲,它开启了世界陶瓷史上新的、也是最重要的历史阶段。

二、关于五代时期器型的复杂性

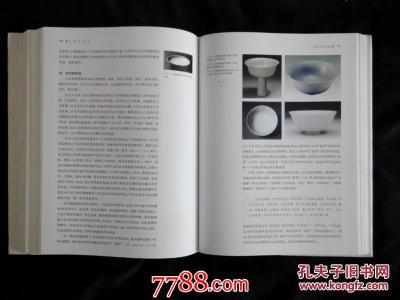

辨识五代作品的器型特征,一般较注重五出筋、五葵口、唇口、玉璧底或玉环底;盘、碗则多为花口,北方窑口出现穿带壶、倒流壶,南方窑口推出夹梁盖罐;执壶的流,开始发生显著变化,由圆短流,发展为曲流,但又较宋代的曲流短;胎料配比与成型工艺都有改进,碗盘盏盅的胎壁较唐明显变薄,器型也由唐之圆润肥腴,向宋之清隽瘦秀过渡。装饰上,越窑出现褐彩划花纹饰,定窑则较多“官、新官、易定”刻款。

唐、五代、辽、宋的制瓷业,在胎、釉、器型、工艺、纹饰等方面发展变化的脉络,是十分清楚的。但在晚唐、五代、北宋早期的过渡器型,有何明显的界定,很难找到依据。晚唐、五代、北宋早期的器型交叉,被错误断代的情况应当不少。因为五代时,窑业较为发达的南方九个小诸侯国,在晚唐藩镇割据时,即已逐渐形成尾大不掉之势,虽未公然称帝,但已自成体系,针插不入、水泼不进,受唐朝廷“官样”的影响明显减弱,皇家占统治地位的审美标准,由于诸侯割据而不再是一统天下,诸侯开始按照自己的喜好烧造器形。

五代之后,赵宋王朝建立之初,也是先得中原,而后南渐,逐步统一起东南各诸侯国的,各诸侯国在朝代的更替上,又多与北宋早期有一段交叉。大宋最终完成统一大业,已至第二代皇帝赵光义登基之后几年。南方青瓷的代表----越窑所在的吴越,一直延续到大宋立国十九年后才降宋。吴越钱氏传了五代,共85年,先后有32年与唐和宋交叉(五代仅传承了53年)。这些交叉的历史,客观上对严格界定相关朝代的作品不利,造成了五代器型在断代上的复杂性。

另外,江南诸侯国较多。五代时,南方虽相对兵战较少,但相互间依然有吞并割让之争,以致边界版图也屡有变更,州县更、废,亦多不可考究其详。加之文献中,对小诸侯国的历史记载又较简,在研究五代陶瓷史时,确定窑址的具体位置、所隶属的行政区划,确定准确的朝代纪年,亦即断代、断窑口上,都会带来一定的难度。

三、关于五代时期的“柴窑器”问题。

关于“柴窑器”,因为至今仍是个千古之谜,只见于文字记载,而不能确认遗存。因而,对陶瓷界的权威、泰斗们,是个“慎谈”的题目。我在本章的开篇既已开宗明义,呼吁陶瓷史学家善待“五代”,还其本来面目,还她在陶瓷发展史上的一席之地。故笔者勇敢地将五代十国陶瓷史辟为一章。即便是抛砖引玉,也得提出几个课题,以启发大家的思路,逐渐构筑起“五代陶瓷史”的框架。由是,不揣冒昧,涉足了“禁区”。

关于“柴窑器”,虽后世有文字记载,为后周世宗柴荣所建官窑,但具体窑址至今众说纷纭。“后周”是五代时的最后一个朝代的太祖---郭威所立国号,世宗柴荣继承,他们励精图治、革除积弊、倡导统一,政治清明,是五代时最辉煌的一朝。可惜两代皇帝执政不足九年,但史界认为,他们为大宋的统一江山,奠定了坚实的基础。“后周”世宗在位仅五年,平定中原后,先后攻取秦凤、三征淮南、收复三关、尽复江北大地,把五代初形成的中原与吴越,在东部以江淮为界的版图,扩大到以长江为界。首开了向南统一国土的先河。否则,后人记史时,不会对这一朝仅三代九年的政绩,有如此之高的评价。如对后周一朝九年,治世的大政方针和政局变化进行研究,我觉得,不论是郭威还是柴荣,都不大可能有时间和兴趣去营造“官窑”,生产“柴窑器”。至于周世宗的儿子,年仅七岁,继位仅数月(是为恭帝),则更不可能去造出精美的“柴窑器”。郭威在位三年,刚一继位就“诏罢四方贡献珍馐”,“又罢户部营田务,解除租牛课税”,减轻税赋,让久经战乱的百姓得以休养生息。他说:朕起于寒微,倍尝艰苦,遭时丧乱,一旦为帝王,岂敢厚自奉养,以病下民乎!”况且,其在位仅三年,象他这样的君王,恐怕不会在短暂的执政期,去营造什么“官窑”。

而传说中最言之凿凿的“柴窑为后周世宗柴荣烧造”之说,以我之见,亦不可能。世宗继位之初,即逢辽兵入侵西北,世宗御驾亲征,高平决战后,方始扼制了辽与北汉的进攻。之后,他革除弊政、惩治骄将、选贤任能、澄清吏治,这一治又是两年。待百姓稍事生息,他又率军亲征三年,“以治伐乱”,先后攻取秦凤、三征淮南、收复三关,最终病死在抗辽的征战中。在位五年,戎马倥偬、南征北战、食不甘味、席不暇暖,何来兴趣与雅致研究陶瓷容器?如说他在金戈铁马的选、养、造方面,有一定造诣,尚在情理之中。

古陶瓷烧造方面有建树的帝王,盛唐李世民、李隆基之唐三彩;偏安江南的吴越国钱氏之“秘色瓷”;昏庸奢华宋徽宗的“钧、汝、官窑器”;以及宋徽宗的儿子南宋高宗赵构,坐稳南宋小朝廷后,之烧造“南宋官窑器”。这些帝王均与世宗柴荣这种励精图治的初创期皇帝,在时局、喜好上,大相径庭。如世宗帝能再坐上个十年的金銮殿,此“柴窑器”到有可能出自他意下。仅此五年短暂的执政,时间上,实在容不得他造出惊世之作。披阅有关记述古陶瓷的古籍史料,至今尚未发现五代、宋、元时期,有关于“柴窑器”的记载。去年曾闹腾了一段时间的欧阳修(北宋)《归田集》中,所记有关柴窑片断,后亦成为子虚乌有。目前只能确认,有关柴窑器的记述,仍是从明代开始的。精美绝伦的柴窑器出现后,长达五百多年未见史载,这实在是超出常理、令人费解的谜。

搜集一下“朱明”一朝的文献,笔者共发现在一十三人的著述中,论及“柴窑器”。现恭录于后,至于清及民国的记载,无非大同小异,就不再列举了。

1、曹昭的《格古要论》(王佐增补):“柴窑出北地,世传柴世宗姓时所烧者,故谓之柴窑。天青色、滋润细腻,有细纹,多是粗黄土足,近世少见。”

2、文震亨的《长物志》“窑器,柴窑最贵,世不一见。闻其制:青如天、明如镜、薄如纸、声如磬,未知然否?”

3、董其昌的《骨董十三说》“世称柴、汝、官、哥、定五窑,此其著焉者”。

4、田艺衡的《留青日札》“至吴越王时益精,臣庶不得用,谓之秘色,即所谓柴窑也。有云:若有看柴窑,雨过天青色”或曰“柴世宗时始进御也”。

5、高濂的《遵生八笺》“高子曰:论窑器,必曰柴、汝官、哥,然柴则余未见之,且论制不一,有云‘青如天、明如镜、薄如纸、声如磬’是薄瓷也,而曹明仲则曰‘柴窑足多黄土’何想悬也!”

6、谷应泰的《博物要览》“昔人论柴窑曰:青如天、明如镜、薄如纸、声如磬”。

7、周履靖的《夷门广牍》“柴窑出北地,天青色。滋润细媚,有细纹,足多粗黄土,近世少见。”

8、张应文的《清秘藏》“论窑器,必曰柴、汝、官、哥、定。柴不可得矣。余向见残器一片,制为绦环者,色光相同,但差厚耳。’

9、黄一正的《事物绀珠》“柴窑制精色异,为诸窑之冠。”

10、张谦德的《瓶花谱》“尚古莫若铜器,窑则柴、汝最贵,而世绝无之。”

11、谢肇

爱华网

爱华网