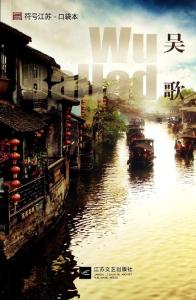

吴歌,是文学史上对吴地民歌民谣的总称,吴文化的重要组成部分,吴歌是吴语方言地区广大民众的口头文学创作,发源于江苏省东南部,苏州地区是吴歌产生发展的中心地区。吴歌历史源远流长。吴歌,包括"歌"和"谣"两部分。2006年5月20日,吴歌经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,申报城市为江苏省苏州市。

吴歌_《吴歌》 -简介

渔娘为游客即兴演唱阳澄渔歌

吴歌,是文学史上对吴地民歌民谣的总称,吴文化的重要组成部分, 吴歌是吴语方言地区广大民众的口头文学创作,发源于江苏省东南部,苏州地区是吴歌产生发展的中心地区。吴歌口口相传,代代相袭,具有浓厚的地方特色,以表现男女爱情为主。

顾颉刚先生在他写的《吴歌小史》中说道:"所谓吴歌,便是流传于这一带小儿女口中的民间歌曲。"民间歌曲包括"歌"和"谣"两部分,"歌"一般说就是"唱山歌"也包括一些俗曲之类,"谣"就是通常说的"顺口溜"。"这一带",大致是指长江三角洲的吴语地区。由于历史上历代区域划分不同,早期"吴"是吴国领域的概念,甚至包括现在的南京和扬州等地。现在所说的"吴",是指吴语地区,包括江苏南部,浙江北部和上海市,即是江、浙、沪等地的同一个语言文化圈,同属传统吴文化范畴。苏州恰在它的中心地位,它是一座以"天堂"美名享誉古今中外的历史文化名城,历史上采集吴歌,也以它为中心,在中国文学史上占有一定地位。吴歌和历代文人编著的诗、词、歌、赋不同,是下层人民创造的俗文化,是民间的口头文学创作,主要依靠在民间口口相传,代代承袭,是带有浓厚民族特色和地方色彩的民间韵文形式。

吴歌里又有“命啸”,“吴声”,“游曲”,“半折”,“六变”,“八解”六类音乐,其中后三类是汉代以来有的。此外还有“神弦曲”,这是当地的民间祭祀乐歌。“吴声”中有一种依据旧曲而创新的编曲手法,称之为“变”。

吴歌_《吴歌》 -历史渊源

吴歌历史源远流长。传说殷商末年,周太王之子泰伯从黄土高原来到江南水乡,建了勾吴国并"以歌为教",从那时算起,吴歌已有3200多年历史。《楚辞?招魂》即有“吴蔡讴,奏大吕些”的记载。宋代郭茂倩编《乐府诗集》时将吴歌编入《清商曲辞》的《吴声曲》。明代冯梦龙采录宋元到明中叶流传在民间的大量吴歌,辑录成《山歌》、《挂枝儿》。清代是长篇叙事吴歌的成熟繁荣时期,经书商刊刻、文人传抄和民间艺人的口传,保存了大量长篇叙事吴歌。

"五四"运动前后,北京大学发起了歌谣运动,《晨报副镌》于1920年起连载吴歌,其后陆续编辑出版了《吴歌甲集》(顾颉刚)、《吴歌乙集》(王翼之)、《吴歌丙集》(王君纲)、《吴歌小史》(顾颉刚)等。20世纪80年代以来,又辑成《吴歌丁集》(顾颉刚辑、王煦华整理)、《吴歌戊集》(王煦华辑)、《吴歌己集》(林宗礼、钱佐元辑),大量吴歌得到搜集、整理和研究。特别是长篇叙事吴歌的发现、挖掘和"中国民间文学三套集成"歌谣卷的编纂出版,使大量的吴歌得到了抢救性的搜集和保存。

进入21世纪,有关部门又编辑出版了《白茆山歌集》、《芦墟山歌集》、《吴歌遗产集粹》和《吴歌论坛》等几百万字的吴歌口述和研究资料。中国传统民间文化是世界文化宝库中的一部分,吴歌如今也逐渐引起西方学者的重视。作为吴歌的3个里程碑,安・比雷尔的《汉代民歌》和《玉台新咏》把南朝的吴声歌曲译成了英语,科奈莉亚・托普曼翻译出版的冯梦龙的《山歌》把明代的吴歌译成了德语,荷兰学者施聂姐出版的《中国民歌和民歌手--江苏南部的山歌》则研究和翻译了部分现代吴歌。联合国教科文组织"中国传统民歌保存情况考察团"曾于1994年到苏州、常熟考察吴歌的保存情况。这说明了中国传统民间文化是世界文化宝库中的一部分。

在长期封建社会小农经济的生活条件下,农村交通闭塞,农民生活贫困,文化生活非常贫乏,那时唱山歌就是他们唯一的自娱形式,除了劳动场所外,夏天乘风凉,冬天围炉取暖,以及农闲时逛庙会,都唱山歌以自娱,这不但可以自由地抒发胸臆,而且可以施展人们的创作才能,表现人们的聪明智慧,丰富人们的劳动生活知识。当然,对于青年男女来说,唱山歌会给他们带来爱情的欢愉,或者成为婚姻的媒介。所以山歌成为农民生活中不可缺少的精神食粮和娱乐工具。有的歌乡山歌代代相传,培养出许多优秀的歌手。有的歌手常在赛歌会上通过对歌、赛歌,大显身手,远近闻名。有的歌手从小即在自己的亲属身边学唱山歌,有超群的智慧和惊人的记忆力。过去家庭传承是山歌传承的主要方式。这样便形成了农民自己的未经雕琢的自然形态的文化。它和其他文艺形式的最大区别,就在于它的口头性、变异性、传承性和自娱性和职业艺人有明显的区别。这种文化现象和民俗事象,被称为"天籁之声",生动地记录了江南农民和下层人民的生活史,是十分珍贵的历史资料,也是十分宝贵的民间文化遗产。

吴歌_《吴歌》 -分类及风格

民间歌手在演唱阳澄渔歌

吴歌,包括"歌"和"谣"两部分。"歌"一般说就是"唱山歌",也包括一些俗曲之类;"谣"就是通常说的"顺口溜"。吴歌和历代文人编著的诗、词、歌、赋不同,是下层人民创造的口头文学,是具有浓厚民族特色和地方色彩的民间文学韵文。吴歌生动地记录了江南农民和下层人民的生活史,从内容来看,吴歌既包括情歌,又包括劳动歌、时政歌、仪式歌、儿歌等。

吴歌里又有“命啸”,“吴声”,“游曲”,“半折”,“六变”,“八解”六类音乐,其中后三类是汉代以来有的。此外还有“神弦曲”,这是当地的民间祭祀乐歌。“吴声”中有一种依据旧曲而创新的编曲手法,称之为“变”。

吴歌以民间口头演唱方式表演,口语化的演唱是其艺术表现的基本方式。吴歌是徒歌,在没有任何乐器伴奏的情况下吟唱。其类型大致有引歌(俗称"歌头",长篇叙事歌称"闹头")、劳动歌、情歌、生活风俗仪式歌、儿歌和长篇叙事歌等几种。刘半农为顾颉刚的《吴歌甲集》作序说:吴歌的意趣不外乎"语言、风土、艺术三项",而"这三件事,干脆说来,就是民族的灵魂"。

江南水乡吴文化地区孕育的吴歌,有其鲜明的特色,自古以来,通常是用委婉清丽、温柔敦厚、含蓄缠绵、隐喻曲折来概括它的特点。区别于北方民歌的热烈奔放、率直坦荡、豪情粗犷、高亢雄壮。吴歌具有浓厚的水文化特点,和耸立的高山,宽阔的草原不同,它如涓涓流水一般,清新亮丽,一波三折,柔韧而含情脉脉,和吴侬软语有相同的格调,有其独特的民间艺术魅力。

吴歌_《吴歌》 -四大嫡系

二胡独奏:吴歌

虽然吴歌在现实生活中,离寻常百姓的生活越来越远,但相城阳澄渔歌与常熟白茆山歌、吴江芦墟山歌、张家港河阳山歌一起同为吴歌“四大嫡系”,近年来却开始活跃于群众的视野中。

白茆山歌

常熟市白茆镇是“山歌之乡”。历史流传下来的有长工歌、荒年歌、莳秧歌、耘稻歌、摇船歌、风物歌、节令歌、仪式歌、古人歌和私情歌等等,内容十分丰富。白茆山歌形式多样,有三句头、四句头、短歌和几十句、几百句的叙事长歌。虚词特别是语助词变化多样,乡土气息浓郁,表现手法重现实主义,重白描。

从上世纪50年代到90年代,白茆山歌的优秀作者和歌手六上北京,二进中南海,甚至中央领导人也观看了他们的演唱。白茆山歌的搜集、整理、创作、演唱,受到了国内外专家的支持和重视。

芦墟山歌

又称吴江山歌,俗称“响山歌”、“呜咳嗨嗨山歌。”流传于吴江市及邻近的青浦、嘉善等地,以芦墟为最盛。一般以四句组成一个基本唱段,起句唱腔高亢明亮,尾字前必加唱“呜咳嗨嗨”衬词。但长歌也有破格的情况。当代著名歌手陆阿妹(已故)、赵永明等人,他们奉献的长篇叙事吴歌《五姑娘》篇幅为2000余行,打破了“汉族无长歌”的结论。

建国前,芦墟山歌多为长工传唱,在莳秧、耘稻、罱泥、收割等劳作中自唱、对唱或一唱众和,借以抵御疲惫,抒发愁苦。建国后,芦墟山歌从田野登上文艺舞台,多次参加苏州地区和本地群众文艺会演并获奖,尤其是长篇吴歌首先在芦墟被发现后,引起国内外专家的重视并加以研究。

双凤民歌

流传于太仓、昆山、常熟等毗邻一带,尤以太仓双凤一带为盛,是吴歌的重要组成部分。相传在东晋时就已流传。双凤民歌中的大山歌很有特色,它由“头歌”、“邀歌”两部分组成。头歌的歌词内容,有传统的山歌,也可即兴编唱,对歌时用来对答;“邀歌”由数名女歌手合唱,全部唱衬词或依头歌唱。农村每年耕耥稻结束后,歌手相聚,隔河对唱或隔场对歌,有时长达数天之多。

1963年,当时的双凤公社曾举办了一次水上新民歌对歌晚会,来自太仓、昆山、常熟三县交界地的观众、听众达数千人。现在唱者已极少。

吴歌_《吴歌》 -中心区域

苏州吴歌进入申报“世遗”快车道

在以阳澄湖为中心的区域,渔民们历来都有唱山歌的习俗,因为适合渔民们在围养、捕捉时唱,所以通常又被称为“渔歌”。渔歌多流传于民间、特别是渔民间以表达渔业劳动、民间习俗、男女情爱等为主要内容,富有生活气息,多靠口口相传、代代相袭。

在人们想象中,吴语地区的文化影响都是吴侬软语、似水柔情,但是渔歌的特色却是高亢嘹亮、婉转激越,大概是渔民们捕捞时要在湖中,有时还有风浪,非高声就听不见,非高亢不能表达情感吧。不过,虽然渔歌具有较高的艺术水准,给人以鼓劲、向上的感觉,只是由于大众文化品位的多样化,现在会唱渔歌的人越来越少了。

为保存和传承传统吴文化中的精华,苏州阳澄湖生态休闲旅游度假区至今已搜集整理流传在阳澄湖地区的渔歌多首,而这些渔歌则都是阳澄湖地区很多渔民的最爱,例如莲花岛上的28岁居民陆红林,在搜集整理渔歌的同时,还自编自唱,成为渔歌的传承人。最近阳澄湖渔歌代表作《十二生肖》,正在度假区广为传唱,还请来了著名音乐制作人精心辅导。

吴歌_《吴歌》 -地位

吴歌曾在我国诗歌史上开一代诗风。建国后,经过大面积的普查采风,搜集大量吴歌资料。1985年曾由中国民间文艺出版社出版《吴歌》一书,后又出版《苏州歌谣谚语》。其中引人注目的是上世纪八十年代初期,在吴语地区吴江、现吴中区一代均发现有长篇叙事吴歌,吴江芦墟老歌手陆阿妹等人唱的《五姑娘》长达两千多行,曾轰动一时。

吴歌_《吴歌》 -传承意义

吴歌

吴歌生动地记录了江南农民和下层人民的生活史,是十分珍贵的历史资料,也是十分宝贵的民间文化遗产。它不仅是吴语地区至今仍然存活在民间的口头文学形式,具有一定的认识价值(社会、历史、风土、世界观等)和审美价值(艺术),而且也是研究方言的珍贵资料。虽然现代生活已经发生了巨大变化,现代的生产方式和生活方式和过去不同了,山歌快要变成历史的"活化石",但作为一种口头文学,它的艺术研究价值和人文研究价值越来越高,它是艺术创作上可资借鉴的丰富源泉。一切文艺的继承发展和创新,都离不开它的源泉,如果一旦忽视了艺术的源泉,文艺创作就会枯竭、苍白,缺乏生气以至没有生命力。

国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,吴歌经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,申报城市为江苏省苏州市。2007年6月5日,经国家文化部确定,江苏省苏州市的陆瑞英和杨文英为该文化遗产项目代表性传承人,并被列入第一批国家级非物质文化遗产项目226名代表性传承人名单。

吴歌_《吴歌》 -准备申报世界文化遗产名录

2009年11月25日,省吴歌学会会长马汉民来到苏州考察吴歌。据悉,早在2006年5月20日,吴歌经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。据马老介绍,他们准备将吴歌申报世界文化遗产名录,这次是专门收集第一手原始资料,为申报作充分准备的。

爱华网

爱华网