《鸟鸣涧》是王维题友人皇甫岳所居诗《皇甫岳云溪杂题五首》的第一首。诗人以娴熟精炼的笔法,重点描绘了皇甫岳别墅中的景色,展现了一幅幽静恬人的春山月夜的图画。这首诗极其善于运用动与静对立统一的辩证法,巧妙地赋静态的场景以动态,以动显静,使诗的艺术画面达到“意境两浑”的极致。《鸟鸣涧》侧重于表现夜间春山的宁静幽美。王维写这首诗的时候,夜深人静,月亮还没有出来,万籁无声。忽然,月光穿云而出,给大自然披上了盈盈轻纱。田野空旷,幽谷静谧安详。这是世界都睡着了吗?诗人在静思中发现,这春山空而不虚。

鸟鸣涧的诗意_《鸟鸣涧》 -诗词原文

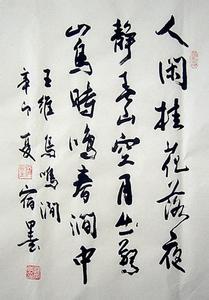

《鸟鸣涧》

《鸟鸣涧》

作者(唐)王维

人闲桂花落,

夜静春山空。

月出惊山鸟,

时鸣春涧中。

鸟鸣涧的诗意_《鸟鸣涧》 -诗词注释

闲:安静。 空:空空荡荡。

诗景:

春天寂静无声,桂花不知不觉地凋落。寂静使春夜里的山更让人觉得空空荡荡。月亮出来了,小鸟竟然被月光惊动。时时发出的鸣叫在山涧中回响。

简析:

这首诗全春山之静。“静”被诗人强烈的感受到了。为什么呢?是由于“人闲”,也就是人静。人静缘于心静,所以觉察到桂花的坠落。

花落,月出,鸟鸣,这些“动”景,衬托出春涧的幽静。

鸟鸣涧的诗意_《鸟鸣涧》 -诗文赏析

【赏析一】

《鸟鸣涧》关于这首诗中的桂花,颇有些分歧意见。一种解释是桂花有春花、秋花、四季花等不同种类,此处所写的当是春日开花的一种。另一种意见认为文艺创作不一定要照搬生活,传说王维画的《袁安卧雪图》,在雪中还有碧绿的芭蕉,现实生活中不可能同时出现的事物,在文艺创作中是允许的。不过,这首诗是王维题友人所居的《皇甫岳云溪杂题五首》之一。五首诗每一首写一处风景,接近于风景写生,而不同于一般的写意画,因此,以解释为山中此时实有的春桂为妥。

桂树枝叶繁茂,而花瓣细小。花落,尤其是在夜间,并不容易觉察。因此,开头“人闲”二字不能轻易看过。“人闲”说明周围没有人事的烦扰,说明诗人内心的闲静。有此作为前提,细微的桂花从枝上落下,才被觉察到了。诗人能发现这种“落”,或仅凭花落在衣襟上所引起的触觉,或凭声响,或凭花瓣飘坠时所发出的一丝丝芬芳。总之,“落”所能影响于人的因素是很细微的。而当这种细微的因素,竟能被从周围世界中明显地感觉出来的时候,诗人则又不禁要为这夜晚的静谧和由静谧格外显示出来的空寂而惊叹了。这里,诗人的心境和春山的环境气氛,是互相契合而又互相作用的。

在这春山中,万籁都陶醉在那种夜的色调、夜的宁静里了。因此,当月亮升起,给这夜幕笼罩的空谷,带来皎洁银辉的时候,竟使山鸟惊觉起来。鸟惊,当然是由于它们已习惯于山谷的静默,似乎连月出也带有新的刺激。但月光之明亮,使幽谷前后景象顿时发生变化,亦可想见。所谓“月明星稀,乌鹊南飞”(曹操《短歌行》)是可以供我们联想的。但王维所处的是盛唐时期,不同于建安时代的兵荒马乱,连鸟兽也不免惶惶之感。王维的“月出惊山鸟”,大背景是安定统一的盛唐社会,鸟虽惊,但决不是“绕树三匝,无枝可依”。它们并不飞离春涧,甚至根本没有起飞,只是在林木间偶而发出叫声。“时鸣春涧中”,它们与其说是“惊”,不如说是对月出感到新鲜。因而,如果对照曹操的《短歌行》,我们在王维这首诗中,倒不仅可以看到春山由明月、落花、鸟鸣所点缀的那样一种迷人的环境,而且还能感受到盛唐时代和平安定的社会气氛。

王维在他的山水诗里,喜欢创造静谧的意境,这首诗也是这样。但诗中所写的却是花落、月出、鸟鸣,这些动的景物,既使诗显得富有生机而不枯寂,同时又通过动,更加突出地显示了春涧的幽静。动的景物反而能取得静的效果,这是因为事物矛盾着的双方,总是互相依存的。在一定条件下,动之所以能够发生,或者能够为人们所注意,正是以静为前提的。“鸟鸣山更幽”,这里面是包含着艺术辩证法的。(余恕诚)

【赏析二】

王维,盛唐时代著名的诗人和画家,字摩诘,因官至尚书右丞,所以人称王右丞。王维是中国文学史上受佛学影响很深的大诗人,因其诗歌中多有禅宗意象,故后人将其和“诗仙”李白、“诗圣”杜甫并称为“诗佛”。王维的诗描写形象、气韵生动,往往在短小的诗篇中借助特殊的意象显示出浑然的意境和隽永的诗意。所以苏轼在《东坡志林》中说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”对王维的诗艺意境做了很好的总结。

《鸟鸣涧》这首诗是王维山水诗中的代表作品之一。从文学创作的角度来赏析,这首诗的精妙之处在于“动”、“静”对比衬托的诗情画意。首句“人闲桂花落,夜静春山空”,便以声写景,巧妙地采用了通感的手法,将“花落”这一动态情景与“人闲”结合起来。花开花落,都属于天籁之音,唯有心真正闲下来,放下对世俗杂念的挚着迷恋,才能将个人的精神提升到一个“空”的境界。当时的背景是“深夜”,诗人显然无法看到桂花飘落的景致,但因为“夜静”,更因为观风景的人“心静”,所以他还是感受到了盛开的桂花从枝头脱落、飘下、着地的过程。而我们在诵读的同时也似乎进入了“香林花雨”的胜景。此处的“春山”还给我们留下了想象的空白,因是“春山”,可以想见白天的喧闹的画面:春和日丽、鸟语花香、欢声笑语。而此时,夜深人静,游人离去,白天的喧闹消失殆尽,山林也空闲了下来,其实“空”的还有诗人作为禅者的心境。唯其心境洒脱,才能捕捉到到别人无法感受的情景。

末句“月出惊山鸟,时鸣春涧中”,便是以动写静,一“惊”一“鸣”,看似打破了夜的静谧,实则用声音的描述衬托山里的幽静与闲适:月亮从云层中钻了出来,静静的月光流泻下来,几只鸟儿从睡梦中醒了过来,不时地呢喃几声,和着春天山涧小溪细细的水流声,更是将这座寂静山林的整体意境烘托在读者眼前,与王籍“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”(《入若耶溪》)有异曲同工之妙。

“文章本天成,妙手偶得之”,这是一句古语,古来好诗都是就天成好景,用妙手记叙出来。而我们在低吟浅酌之时,脑海胸襟似乎也随着诗人的文字进入到那片清幽绝俗的画面之中。

【赏析三】

很喜欢王维的诗。他那清新自然的文字,体物入微的敏锐观察,意境深幽的自然之美,常能引发人们无限的联想、引起强烈的共鸣。苏轼说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”。王维的创作正是在诗情和画意的互相渗透和生发中,创造了浑然一体的意境。一首《鸟鸣涧》,不知引发了多少人对自然的热爱,对美的向往。

“人闲桂花落”看似信手拈来,读时极易被人忽略。而此句描绘出的春山之静,可谓细到毫巅。人们往往用“银针落地亦有声”形容安静。桂花极小极轻,比银针要细小得多。如果不静到极处,就无法感受到它的轻轻飘落。只有当人神清气爽、心静、身静、独坐于空山,与那山那树那花那月那夜融为一体,达到物我两忘的境界时,才能体会到,桂花落下那极细微的声响,嗅到它发散出的淡淡花香。

《鸟鸣涧》如果说“人闲桂花落”是人的主观感受,那么“夜静春山空”就是客观的现实描摹。仅五字,一幅的春山夜色图便跃然纸上,把读者带入了如诗如画的春山之夜,仿佛能亲身感受到春山的美景了。它点出了时间是春夜,点出了地点是春山。白昼的山,一定是鸟语花香、生机勃勃、鹅黄嫩绿、春意盎然!作者可能白天就处身山中,一直在欣赏着、感受着;早已没有了时间的观念,早已和自然融为一体。不知不觉到了晚上,依然在体会着春山的一切……一个“空”字,完成了时间的转换,白天的喧闹由此转入了晚上的宁静。

前两句已极力渲染了春山之夜“静”,可那种静只是孤单寂寞而无优美感。“月出惊山鸟”则引入了动态的画面:月亮从地平线上缓缓升起,无声无息。但春山的整体景色,却因为月亮逐渐的升起,而不断的变化着;柔和如银的月光尽情挥洒,白天的美景又隐约出现了,并被赋予了迥异于白天的朦胧之美。

月亮升起是缓慢的。坐的时间不长,不会注意到它的升起;月光的飘洒是不经意的,如果身心不安,不可能感受到那魔幻般的景色。正因为春山静到了银针落地亦有声、桂花飘落也感知的时候,任何一点细微的变化,不论它有多小多轻、有声无声、强不强烈,都会被事物敏锐的捕捉到。那么山鸟的受惊,自然就在情理之中了。一个“惊”字,妙不可言。此时,人们仿佛看到一幅优美的FLASH在我们的眼前徐徐展开……

“惊山鸟”之后,“时鸣春涧中”便水到渠成、顺理成章了。在非常安静、没有丝毫声响的时候,人们对静的感知还不太强烈,假如突然有一声响动,就会让人怵然一惊,进而会感到环境更加静谧。“时鸣春涧中”,不是鸟儿的叽叽喳喳的喧闹,而是偶尔一声鸟鸣,鸣过之后又是长时间的寂静。按照常理,鸟鸣会打破春山的静,可王维正是利用了鸟鸣山更幽的特点,把对春山夜静的描写推向了极致。

与自然和谐共存,早已成为人们孜孜以求的至高理念。而王维的山水田园诗,正贴合了人们的这种需求。他的诗可粗读,可细品。粗读,有抑扬顿挫的韵律之美;细品,则被那美仑美奂所陶醉。我们都知道诗仙李白,知道诗圣杜甫,王维以他独特的风格,也被人称为“诗佛”而与前者并驾齐驱。

鸟鸣涧的诗意_《鸟鸣涧》 -诗词意象

(一)“空”的意象使诗境和禅境互为渗透,造成虚幻不实的禅意诗境。

在《鸟鸣涧》中,所有的怀疑和彷徨,急噪和紧张,焦虑和烦恼都不见了;所有的功名和利禄,是非恩怨,荣辱名誉都消失了;创作的社会思想一步步地退出了诗歌的境界,隐藏在了大自然的春山明月、茂林绿竹之中。我们无法探究“人闲”和“花落”有着一种什么样的关系,总之,一切都是那样的寂静,一切又是那样的晶莹剔透,仿佛山里的一山一石、一草一木都云化着一种神秘的不可抗拒的美。难怪胡应麟感到:“读之身世两忘,万念皆空”,难怪沈德潜称其:“不用禅语深得禅理”,着便是“空之寂”。不过王维的空与寂不是“玩空和死寂”,而是“空中有色,寂中有响”,充满了生命的活跃与心灵的真趣。这里有浓郁的芬芳、轻盈下落的桂花;有举翅乍飞、突飞而起的山鸟;有清脆透明、时起时消的鸟鸣。这些美丽的色彩,灵动的姿态,清脆的响声便是王维山水诗中“空”的体现,“寂”的放映。

另外言“空”的诗句还有“空翠湿人衣”(《山中》)、“空山新雨后”(《山居秋暝》)、“空山不见人”(《鹿柴》)、“空知反旧林”(《酬张少府》)等。空空寂寂言宇宙有形无形的一切实体,言诗人隐居生活是以“空”为参照物,闲适自在,不论时间与空间,任何物体都不是阻碍,青苔、细草、鸟声、甚至人心。

(二)“落花”的意象反衬出诗人生命的跳动,心的跳动随落花而动。

《鸟鸣涧》

再如《辛夷乌》:“木末芙蓉花,山中发红萼。涧户寂无人,纷纷开且落”。空寂的山中,花静静的落,默默的无声无息,而王维却听出了花落坠地的沉重的撞响。这种沉重的撞响就是生命枯荣沉重的震撼之声,是不绝的天籁,只有王维听见了,唯王维的心灵深处久久回荡着芙蓉话凋谢的坠地之声,造物的静谧是一种动态的静谧,王维由花的开谢感悟到人的生命匆促,易于调败。

除此之外,王维这种以“落花”为意象的诗还有“花落家童未扫”(《田乐园》)、“落花寂寂啼山鸟”(《老将行》)、“何因吹送落花来”(《杂诗三首》)等是诗人内在生命的真正显现,通过“落花”的轨迹而行,心的跳动随花落而动,也是生命跳动的外化。

(三)“动中静”的意象使诗境达到“传天籁之音,绘有声图画”的境界。

为了追求“空、寂、闲”的禅趣,王在诗中最喜欢表现“动中静”的意象。静的意象是不容易表现的,如果绝对的“以静写静”把山水景物写的一片死寂,便不能表现出大自然的生机与意趣,这种僵死的静是不能动人的,是缺乏诗味的。

我国古代的诗论家提出了“置静于宣动中”,“真中有幻、动中有静、寂中有声,冷中有神”。而《鸟鸣涧》正是如此,以桂花的坠地有声来显示春山中夜的寂静,鸟惊以及鸟鸣打破了寂静的夜空,使春山更显得寂静无人,整个的静勾勒出了一幅淡雅的水墨画:山野空旷,万籁无声,亭亭桂树,徐徐落花。忽然,一轮明月破云而出,幽柔的清光洒下,洒满山林,月惊山鸟,音回空谷。青山月夜的寂静与美,使人心灵剔净,使人赏心悦目,同时又透露出诗人赞美人间的心态。

鸟鸣涧的诗意_《鸟鸣涧》 -作者简介

《鸟鸣涧》作者王维王维(七零一-七六一),字摩诘,蒲州(今山西永济县)人。他是一个早熟的作家,九岁就负有才名,年十九,赴京城试,举解头(即第一名举子),二十一岁成进士。曾一度奉使出塞,此外大部分时间在朝任职。安史之乱,被执,拘禁于菩提寺中,他伪装病疾。安史乱平,以谄贼官而论罪,因曾作诗寄慨,因而只受到降官的处分。后官至尚书右丞。

王维在诗歌上的成就是多方面的,无论边塞、山水诗,无论律诗、绝句等都有流传人口的佳篇。王维又是一位著名的绘画大师。苏轼说他:「诗中有画,画中有诗」。王维确实在描写自然景物方面,有其独到的造诣。无论是名山大川的壮丽宏伟,或者是边疆关塞的壮阔荒寒,小桥流水的恬静,都能准确、精炼地塑造出完美无比的鲜活形象,着墨无多,意境高远,诗情与画意完全融合成为一个整体,著有《王右丞集》二十八卷。

爱华网

爱华网