成渝经济区位于长江上游地区,涉及了川渝两地部分地区。北接陕甘,南连云贵,西通青藏,东邻湘鄂,是中国重要的人口、城镇、产业集聚区,是引领中国西部地区加快发展、提升内陆开放水平、增强国家综合实力的重要支撑,在中国经济社会发展中具有重要的战略地位。成渝经济区的范围包括:重庆市的渝中区、江北区、南岸区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、渝北区、巴南区、北碚区、万州区、涪陵区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、綦江区、大足区、铜梁区、璧山区、潼南区、荣昌区、梁平县、丰都县、垫江县、忠县、开县、云阳县、石柱土家族自治县29个区县,四川省的成都市、德阳市、绵阳市、眉山市、资阳市、遂宁市、乐山市、雅安市、自贡市、泸州市、内江市、南充市、宜宾市、达州市、广安市15 个市,区域面积20.6 万平方公里。

成渝经济区_成渝经济区 -历史发展

成渝核心城市--重庆

重庆是中国最年轻的直辖市,地处中国西南。国家级中心城市,国务院定位发展的中国五大国际化大都市之一,国家高技术产业基地,长江上游地区经济中心和金融中心,中国重要的现代制造业基地,长江上游科研成果产业化基地,长江上游生态文明示范区,中西部地区发展循环经济示范区,长江上游航运中心,中国政府实行西部大开发的开发地区以及国家统筹城乡综合配套改革试验区。历史悠久,国务院公布的国家历史文化名城之一。重庆亦有雾都、渝都、山城、桥都等别名。

成渝核心城市--成都

成都市是四川省的核心城市,简称“蓉”,别称“锦城”、“锦官城”,自古被誉为“天府之国”,位于四川省中部,四川盆地西部,川西平原腹心,是中西部地区重要的中心城市之一。西南地区科技中心、商贸中心、金融中心和交通通信枢纽,全国率先建立社会主义市场经济体制试点城市、金融对外开放城市、行政副省级城市。2003年《中国城市发展报告》成都综合实力位列第九位。 先后荣获“国家园林城市”“中国最佳旅游城市”“国家森林城市”称号;并被《财富》(中文版)杂志评为“中国最佳商务城市”。2013,2014两度登上《第一财经周刊》新一线城市榜首。

成渝经济区区域规划,从最初概念的萌芽到最终规划的出台,历经14年。

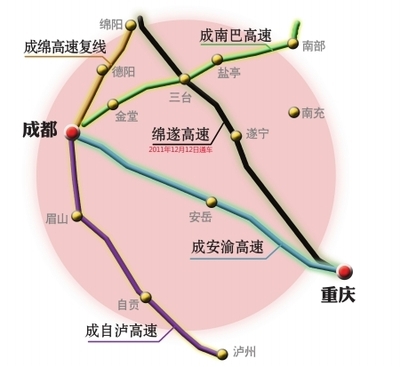

过去,连接成渝两地的重要通道是成渝高速公路;将来,成渝客专的竣工,将助力成渝经济区建设,中国经济增长“第四极”蓝图将一步步变为现实。

合作:从分治那一刻萌芽

现年85岁高龄的经济学家、省社科院学术顾问林凌教授至今还记得,14年前四川和重庆分治时,四川学术界就已经在思考,两地在行政区划上分开后,经济社会如何发展协调的问题。可以说,合作,从分治那一刻萌芽。

“十五”计划纲要将实施西部大开发、促进地区协调发展作为一项战略任务,重庆在长江上游经济带开发的主体地位得以确定。但此时还没有明确提出成渝经济区的概念。

一年后签订的《重庆―成都经济合作会谈纪要》,提出携手打造“成渝经济走廊”,第一次提出“成渝经济”这个概念。

又过了两年。2003年,国家发改委宏观研究院的研究报告《协调空间开发秩序和调整空间结构研究》指出:“成渝地区是我国西部地区人口与城镇数量最密集区域,也是西部地区工农业生产最为发达区域。建议加快整合成渝地区,使重庆增长极转化整合成一条巨大的增长轴,并使此增长轴具有两个单增长极所不具有的功能。”

尽管《纪要》和《报告》还没有正式形成成渝经济区的概念,但一次次促使人们关注这个区域。

成形:上升到国家层面

2003年,中国科学院地理科学与资源研究所的研究报告 《中国西部大开发重点区域规划前期研究》提出:“在未来5至10年内,要积极构建以成渝两大都市为中心、各级中心城市相互联系和合作的中国西部最大的双核城市群,形成西部大开发的最大战略支撑点,西部地区人口、产业、信息、科技和文化等集聚中心,长江上游经济带的核心。”

这是在国家层面的报告中,第一次出现成渝经济区的概念。

2004年,国务院西部开发办规划组在 《中国西部大开发中重点经济带研究》中指出:“长江上游经济带的空间布局特征是‘蝌蚪型经济带’,区域中心是成渝经济区。”

同年2月3日,四川省在成都签署 《关于加强川渝经济社会领域合作共谋长江上游经济区发展的框架协议》和交通、旅游、农业、公安、文化、广播电视6个方面的具体协议,标志着整个四川成渝经济区建设,进入一个崭新的历史阶段。

2005年9月,由四川省社会科学院牵头,联合重庆市社会科学院以及四川数十位专家完成2003年11月中标的国家发改委“十一五”规划课题《共建繁荣:成渝经济区发展思路研究―――面向未来的7点策略和行动计划》。这是第一次对成渝经济区开展的专题研究,其结论和建议,为国家发改委把成渝地区列为 “十一五”经济区规划的试点地区提供了有力的理论依据和现实佐证。

2006年,国家西部大开发 “十一五”规划出台,明确提出建设成渝经济区。

2007年4月,四川省政府签署《关于推进川渝合作共建成渝经济区的协议》,提出打造中国经济增长“第四极”的目标。该《协议》是有关成渝经济区建设的最重要的标志性文件,也是最具指导性和现实性的双边合作协议,不仅确定了“成渝经济区”的地理范围,确定建立统一的工作和协调机制,还就基础设施建设、一体化市场体系、产业协作、共建生态屏障等合作目标和主要措施达成框架性协议。

2008年10月,川渝两省市签署《关于深化川渝经济合作框架协议》,标志着川渝合作共建成渝经济区进一步深化。

分娩:历经地震的“阵痛”

2007年4月,四川发改委联合向国家发改委上报《关于编制成渝经济区发展规划的请示》。同年6月,国家发改委在京组织召开《规划》编制前期工作启动会。

一年后,国家发改委牵头成立《规划》编制协调指导小组和规划编制工作组,会同国务院有关部门和四川省及有关研究单位共同完成。《规划》编制协调指导小组和工作组成立后,工作刚刚启动,汶川地震发生,规划编制暂停,直到2009年7月才重启。

2010年春节后上班第一天,国家发改委副主任杜鹰率成渝经济区联合调研组赴川,就编制《成渝经济区区域规划》进行调研。在这次会议上,杜鹰表示,将成渝经济区提升到国家战略层面考虑,通过规划的编制和实施,把成渝经济区建设成为国家新的重要增长极。

根据收集来的意见,编制小组开始案头工作。2010年7月,国家发改委编制完成《成渝经济区区域规划》(征求意见稿)。同年12月,《成渝经济区区域规划》经国家发改委主任办公会审议通过,上报国务院审批。

3个月后,规划获得国务院原则通过。

2008年 进入国家战略

当年的成渝两地政府工作报告,都将建设成渝经济区列为今后五年重点推进的工作之一。

同年,成渝经济区进入国家战略视野。在国务院西部办颁发的《西部大开发“十一五”规划》中,提出重点建设成渝、关中―天水、北部湾等重点经济区,把其建设成为带动和支撑西部大开发的战略高地。

2009年 编制规划

2009年,四川省进行调研,并与四川省内区县市达成共识:要更加努力地抓住机遇,促成成渝经济区建设上升为国家战略,纳入“十二五”规划,并形成专项规划和实施方案。

随后国家发展改革委着手组织编制 《成渝经济区区域规划》,该规划涵盖了重庆市的31个区县和四川省的15个市,总面积约20.6万平方公里,复盖人口9840.7万,2011年成渝经济区经济总量为2.8万亿元。其中除了重庆一小时经济圈内的23个区县外,还包括渝东北的万州、垫江、梁平、丰都、开县、忠县、云阳和渝东南的石柱被纳入了成渝经济区,整个成渝经济区涉及重庆的面积是3.15万,占重庆总面积的37.56%,涉及重庆人口2380万,占重庆总人口的62.5%。(注:后因万盛、双桥分别与綦江、大足合并,涵盖重庆的区县减少至29个)。从国家层面明确成渝经济区的功能定位、总体布局和发展目标,并提出促进成渝经济区一体化发展的政策措施,推动区域合作向更深层次、更广领域发展。

2010年 提升高度

2010年2月27日,国家部委联合调研组与重庆、四川两省市交换意见会在重庆市召开。会上,国家部委联合调研组副组长、国家发展改革委地区经济司司长范恒山强调,要从充分反映国内外环境的新变化、贯彻国家战略的要求、体现地方的实际需要三个方面把成渝经济区区域规划编制成一个高水平的规划,要在战略定位、空间布局、产业结构、基础设施建设、区域协调发展、生态环境保护、深化改革和扩大开放等方面下功夫,提升规划高度、体现规划特色。

2011年 获准通过

2011年3月1日,《成渝经济区区域规划》经国务院常务会议讨论并原则通过。同年5月5日,国务院正式批复《成渝经济区区域规划》。

国务院常务会议指出,在新形势下加快成渝经济区发展,对深入推进西部大开发,促进全国区域协调发展,增强国家综合实力,具有重要意义。要深化改革,扩大开放,优化空间布局,推动区域一体化发展,推进统筹城乡改革,提升发展保障能力,发展内陆开放型经济,构建长江上游生态安全屏障。(据国家发改委网站)。

从中西部地区日益形成的五大城市群、经济区的整体实力来看,成渝经济区经济优势明显,发展潜力巨大,整体实力在中西部排在第一位,明显高于其他四大城市群。

“成渝经济区”应用15年左右的时间,构建完善的交通运输体系,分工明确、布局合理的城镇体系,结构优化的产业体系,资源共享、要素充分流动的市场体系,形成中国第四大增长极和西部大开发的引擎,带动和辐射长江上游及西部发展。

以重庆和成都为支撑,以其周围一批区域性中心城市为节点建设“成渝经济区”,在我国宏观生产力空间战略格局中,具有承东启西的重要功能和作用。加快川渝合作,共建“成渝经济区”,打造我国“第四增长极”,既是区域内各方的内在要求,也应成为国家实施西部大开发战略的重要举措。

成渝经济区_成渝经济区 -涉及资源

成渝经济区

成渝经济区面积约16.8万平方公里,占全国幅员面积1.8%,辖区内的自然资源丰富,水资源、矿产资源、天然气、森林复盖面积均居全国前列;2007年底总人口接近1亿人,占全国总人口的6.8%,并有庞大的熟练产业工人,劳动力资源丰富;同时,区域内GDP达1.24万亿元,约占全国GDP的5%,农业条件较好,是我国粮食、生猪、柑橘、蔬菜、蚕丝、中药材等的重要生产基地,工业和交通也有了相当基础。成渝经济区是西部唯一具备突破省市界限,在更大范围内优化配置资源的地区。

成渝经济区_成渝经济区 -城市名单

重庆市的29个区县:渝中区、江北区、南岸区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、渝北区、巴南区、北碚区、万州区、涪陵区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、綦江区、大足区、铜梁区、璧山区、潼南区、荣昌区、梁平县、丰都县、垫江县、忠县、开县、云阳县、石柱土家族自治县。

四川省的15个市:成都市、德阳市、绵阳市、眉山市、资阳市、遂宁市、乐山市、雅安市、自贡市、泸州市、内江市、南充市、宜宾市、达州市、广安市

成渝经济区_成渝经济区 -发展思路

重庆市合理划分城市功能,协调推进城市发展,提高城市发展水平。提升中心城区综合服务功能,完善市政基础设施,改善人居环境,提升城市品质,促进现代服务业聚集发展。建立健全城市创新体系,建设高端产业集聚的创新型城市。积极推进中央商务区建设,建设高端服务业集聚区。提升两江新区综合功能,打造我国内陆重要的先进制造业和现代服务业基地,建成功能现代、产业高端、总部集聚、生态宜居的内陆新区。完善城区外围组团集聚功能,优化空间布局,重点发展装备制造、商贸物流等产业。

成都市合理划分中心城区和周边区县功能,拓展发展空间。提升中心城区综合服务功能,增强文化影响力,提高城市品质,加快发展现代服务业和高技术产业,建设高端产业集中、高端服务业集聚、宜业宜商宜居的国家创新型城市和国际旅游城市。规划建设天府新区,重点发展总部经济和循环经济,加快发展新能源、新材料、节能环保、生物、下一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业。

大力发展重庆的万州、涪陵、长寿、江津、合川、永川和四川的成都、广安、德阳、绵阳、眉山、资阳、遂宁、乐山、雅安、自贡、南充、泸州、内江、宜宾、达州等区域性中心城市,引导工业向园区集中发展,加大城市基础设施和配套公共服务设施建设力度,优化城市环境,适当扩大城市规模,提高城市承载能力。支持重庆市万州、涪陵、江津、合川、永川、长寿和四川省绵阳、德阳、乐山、自贡、泸州、内江、南充、宜宾、达州发展成为100 万人口以上的城市(区),带动周边地区加快发展。

成渝经济区_成渝经济区 -城市定位

万州

能源化工、新型建材、轻纺食品、机械电子、汽车制造、商贸物流基地,经济区东北部的中心城市、综合交通枢纽和重要的港口城市。

涪陵

天然气精细化工、生物制药、机械制造、轻纺食品、商贸物集中心,经济区的东部中心城市。综合交通纽扣和港口城市

江津

先进制造、能源建材、食品加工、商贸物流、休闲旅游基地,重要的港口城市。

合川

能源建材、机械制造、电子信息、轻纺食品基地,重 要的物流节点和旅游城市。

永川

渝西经济战略支点和中心城市、装备制造、电子信息、工业机器、商贸物流中心、休闲旅游基地。综合交通枢纽和西部职业教育城。

绵阳

电子信息、科研生产基地,经济区西北部的中心城市和国家科技城。

南充

石油天然气精细化工、汽车及零部件、轻纺服装、有机农产品加工、能源基地和商贸物流中心、经济区北部的中心城市、重要交通节点和港口城市。

德阳

全国重要的重型装备制造业基地,重要的新材料、精细化工、食品加工基地,现代工业城市。

眉山

机车制造、冶金建材、精细化工、特色农产品加工基地和国家粮食储备基地,重要的交通节点城市。

资阳

全国重要的机车制造及出口基地,汽车与零部件制造、 节能产品生产、食品生产配送、会展基地和旅游休闲度假目的地,新兴工业城市。

遂宁

精细化工、电子信息、食品饮料、商贸物流基地,重要的交通节点城市。

乐山

清洁能源、新材料、冶金建材产业基地、生态和文化旅游胜地,重要的交通节点和港口城市。

雅安

农产品加工、清洁能源产业基地,交通节点和生态旅游城市。

泸州

饮料食品、天然气和煤化工、能源、装备制造基地和商贸物流中心,重要的交通节点和港口城市。

自贡

盐卤化工、机械制造、新材料、物流配送基地,现代工业城市。

宜宾

饮料食品、能源轻纺、机械制造和商贸物流基地,重要的交通节点和港口城市,四川经济强市。

内江

农产品加工、冶金建材、汽车零部件生产、再生资源综合利用基地,重要的商贸物流节点城市。

广安

精细化工、新能源、新材料、有色金属加工、汽车及汽摩零部件制造、特色农产品加工和供应、红色旅游基地,重要的交通物流节点和港口城市。

达州

天然气和磷硫化工、冶金建材、农产品加工基地,重要的商贸物流节点城市。

《协议》中的第一个共建重点就是基础设施建设。经济区成立后,重庆市和成都市之间的快速客运专线铁路等点对点快速通道、区域环型快速通道建设将得到进一步发展,“上午到重庆办事,下午回成都吃晚饭”将不再是梦想。同时,还将完善公路、铁路、内河航运、民航、管道综合交通运输网络,畅通对外交通,共同加强电网通道、水利、物流基础设施建设,实现互相支持、合作共享。

成渝经济区_成渝经济区 -市场合作

双方协议,要建立开放、规范、竞争、有序的商品市场,破除行政壁垒,加强交通、物流合作,降低产品跨区域销售成本。为了建立有利于人口合理流动的劳动力市场,将取消两地的就业户籍限制,建立流动人口“便参保、易转移”的社会保障体系。同时,要在经济区内促进价格管制产品的互惠贸易,构件要素无障碍流动机制,促进产业互动、利益共享。构筑企业合作的绿色通道,进一步放宽民营经济投资领域,消除民营经济进入市场的障碍。

成渝经济区_成渝经济区 -产业基地

经济区建成后,两地将立足现有产业基础,共同培育和建设国家重大装备制造业基地、高技术产业基地、清洁能源基地、国防科研产业基地,优势农产品生产加工基地。在区域内产业整合,优化产业布局,构建分工合理、各具特色的产业集群。加强互相协调,共同争取国家重大产业项目的布局将是经济区产业分工协作的重要任务。

两地将共同实施污染物排放总量控制制度,按资源承载力和环境容量进行产业和重大项目布局,共同建立长江上游联防联治的水环境管理机制。开展环境检测合作。共同争取国家生态环境建设投入和建立生态补偿机制,在长江上游长期实施天然林保护、退耕还林、防护林体系建设等工程。

成渝经济区是以重庆和成都两个特大城市为龙头,包括重庆“1小时经济圈”内的23个区县和成都及绵阳等14个市。成渝经济区集聚了两省市1/4的幅员面积、一半以上的人口,积聚了两省市经济总量的六成多。

成渝经济区_成渝经济区 -综合改革

2007年6月7日,国家发改委下发《国家发展改革委关于批准重庆市和成都市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区的通知》(发改经体20071248号),明确:国务院同意批准设立重庆市和成都市全国统筹城乡综合配套改革试验区。今后,重庆和成都将成为中国新的改革开放的前沿阵地,并率先对中国重大政策先行试点。

此次设立成渝配套改革试验区,根本目的在于逐步建立较为成熟的社会主义市场经济体制,基本形成强化经济发展动力、缩小城乡区域差距、实现社会公平正义、确保资源环境永续利用以及建设社会主义新农村的理论架构、政策设计、体制改革及经济发展、社会和谐的综合模式,走出一条适合中西部地区的发展道路。

之前,为了推进上海浦东新区和天津滨海新区的经济发展,有关方面为其量身订作了金融、土地、税收等经济优惠政策。而成渝试验区,不仅要制定经济政策,还要制定相关的社会、文化领域的配套政策方案,根据国家发改委的要求,成都要将制定好的方案上报国务院审批。

具体的实施方案中,统筹城乡规划、建立城乡统一的行政管理体制、建立复盖城乡的基础设施建设及其管理体制、建立城乡均等化的公共服务保障体制、建立复盖城乡居民的社会保障体制、建立城乡统一的户籍制度、健全基层自治组织、统筹城乡产业发展等将是重点领域和关键环节。

成渝经济区_成渝经济区 -国家试点

改革开放以来,中国的广东深圳、上海浦东、天津滨海三大经济改革实验区都在东部沿海地区,由此带动了东部沿海地区的快速发展。而中西部地区是中国相对不发达地区,在中西部选择具有重大影响和带动作用的特大中心城市设立国家统筹城乡发展综合配套改革试验区,对重大政策措施先行试点,是国家在新的历史时期加快中西部发展,推动区域协调发展的重大战略部署。

成渝经济区_成渝经济区 -体制障碍

隶属关系不同;成渝目前的地位不同于从前了,从前两个城市都是副省级城市,级别一样都是四川省管辖比较好处理,但现在一个属于四川省一个属于中央政府。

爱华网

爱华网