《谏太宗十思疏》是唐朝著名谏议大夫魏征写给唐太宗的一篇奏疏。在这篇文章中,魏征紧扣“思国之安者,必积其德义”,这个在当时历史条件下安邦治国的重要思想作了非常精辟的论述,其主题是在于提醒唐太宗要想使国家长治久安,君王必须努力积聚德义,具体提出了居安思危,戒奢以俭等十个建议。意在劝谏太宗居安思危,戒奢以俭,积其德义。太宗,即李世民,唐朝第二个皇帝,是中国历史上最有成就的开明君主之一,在他的统治时期,出现了安定富强的政治局面,史称“贞观之治”。“十思”是奏章的主要内容,即十条值得深思的情况。“疏”即“奏疏”,是古代臣下向君主议事进言的一种文体,属于议论文。

谏太宗十思疏_谏太宗十思疏 -作者介绍

魏征

魏征(580年-643年2月11日),字玄成。汉族,隋唐时期巨鹿人,唐朝政治家。曾任谏议大夫、左光禄大夫,封郑国公,谥文贞,为凌烟阁二十四功之一。以直谏敢言着称,是中国史上最负盛名的谏臣。

贞观十七年病卒于任。魏征以性格刚直、才识超卓、敢于犯颜直谏着称。作为太宗的重要辅佐,他曾恳切要求太宗使他充当对治理国家有用的“良臣”,而不要使他成为对皇帝一人尽职的“忠臣”。每进切谏,虽几次极端激怒太宗,而他神色自若,不稍动摇,使太宗也为之折服。为了维护和巩固李唐王朝的封建统治,曾先后陈谏200多事,劝戒太宗以历史的教训为鉴,励精图治,任贤纳谏,本着清静无为、“仁义”行事,无不受到采纳。贞观十三年(639)所上《十渐不克终疏》,在当时和后世都有重要影响。

着有《隋书》序论,《梁书》、《陈书》、《齐书》的总论等。其言论多见《贞观政要》。其中最著名,并流传下来的谏文表---《谏太宗十思疏》。他的重要言论大都收录《魏郑公谏录》和《贞观政要》两本书里

谏太宗十思疏_谏太宗十思疏 -相关介绍

原文

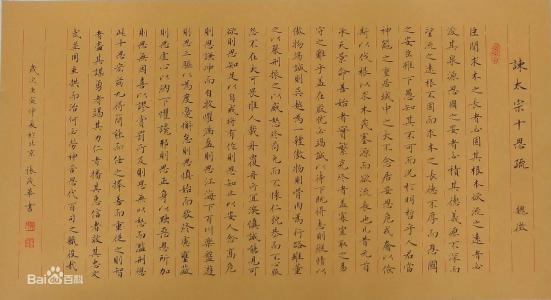

谏太宗十思疏

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之安,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎?人君当神器之重,居域中之大,不念居安思危,戒奢以俭,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长也。

凡百元首,承天景命,莫不殷忧而道着,功成而德衰,有善始者实繁,能克终者盖寡。岂其取之易守之难乎?昔取之而有余,今守之而不足,何也?夫在殷忧必竭诚以待下,既得志则纵情以傲物;竭诚则吴、越为一体,傲物则骨肉为行路。虽董之以严刑,震之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。怨不在大,可畏惟人;载舟复舟,所宜深慎。奔车朽索,其可忽乎?

谏太宗十思疏拓本

君人者,诚能见可欲,则思知足以自戒;将有作,则思知止以安人;念高危,则思谦冲而自牧;惧满溢,则思江海下百川;乐盘游,则思三驱以为度;忧懈怠,则思慎始而敬终;虑壅蔽,则思虚心以纳下;惧谗邪,则思正身以黜恶;恩所加,则思无因喜以谬赏;罚所及,则思无以怒而滥刑。总此十思,宏兹九德,简能而任之,择 善而从之,则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠;文武争驰,君臣无事,可以尽豫游之乐,可以养松乔之寿,鸣琴垂拱,不言而化。何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉?

【破题】

唐太宗即位初期,虚心接受隋朝灭亡的教训,励精图治。随着功业日隆,生活渐加奢靡,不听逆耳之言。魏征以此为忧,多次上疏切谏,本文围绕“思国之安者,必积其德义”的主旨,规劝唐太宗在政治上要虚心纳下,赏罚公正;用人时要知人善任,简能择善;生活上要崇尚节俭,不轻用民力。

【注释】

浚:疏通,深挖。

当:主持,掌握。

域中:天地间。

戒奢以俭:用节俭来消除奢侈。以,用来。

高中语文版本

臣闻求木之长者,必固其根本〔1〕;欲流之远者〔2〕,必浚其泉源〔3〕;思国之安者,必积其德义。源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之安,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎?人君当神器之重〔4〕,居域中之大〔5〕,不念居安思危,戒奢以俭〔6〕,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长也。 凡百元首〔7〕,承天景命〔8〕,善始者实繁,克终者盖寡〔9〕。岂取之易,守之难乎?昔取之而有余,今守之而不足,何也?夫在殷忧〔10〕,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物〔11〕。竭诚,则吴越〔12〕为一体;傲物,则骨肉为行路〔13〕。虽董之以严刑〔14〕,振之以威怒〔15〕,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。怨不在大,可畏惟人,载舟复舟,所宜深慎。 奔车朽索,其可忽呼?君人者,诚能见可欲,则思知足以自戒;将有作〔16〕,则思知止以安人;念高危,则思谦 冲而自牧〔17〕;惧满溢,则思江海下百川〔18〕;乐盘游〔19〕,则思三驱以为度〔20〕;忧懈怠,则思慎始而敬终〔21〕;虑壅蔽,则思虚心以纳下;惧谗邪,则思正身以黜恶〔22〕;恩所加,则思无因喜以谬赏;罚所及,则思无以怒而滥刑。总此十思,宏此九德〔23〕。简能而任之〔24〕,择善而从之,则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠〔25〕。文武并用,垂拱而治。何必劳神苦思,代百司之职役哉!〔26〕 ――选自中华书局标点本《旧唐书・魏征传》

译文

臣听说要想让树木长得高大,一定要稳固它的根基;想要河水流得 长远,一定要疏通它的源头;要使国家稳定,一定要积聚它的民心。源头不深却希望河水流得远长,根不稳固却要求树木长得高大,道德不深厚却想国家安定,臣虽然愚笨,(也)知道这是不可能的,何况(像陛下这样)明智的人呢?国君掌握帝位的重权,处在天地间最高的地位,(应该)推崇皇权的高峻,永保永无止境的美善,不居安思危,不戒除奢侈而行节俭,道德不能保持敦厚,性情不能克服欲望,这就像砍伐树木的根却要求树木茂盛,阻塞水的源头却希望水流得长远一样啊!

所有君主帝王,承受上天的重大使命,无不是在深深的忧虑中就治道显着,而一旦功成名就就道德衰退,开头做得好的实在很多,而能够坚持到底的却很少。难道夺取天下容易守住天下就难了吗?当初创业时,能力绰绰有余;如今守成,能力却不足,这是为什么呢?大凡在深重忧患当中必须竭尽诚意对待臣下,得志以后就放纵自己傲慢地对待一切人;竭尽诚意就能使吴和越这样敌对国家也能结成一体。傲慢地对待人,就是骨肉亲属也能行同陌路。虽然可以用严刑来监督他们,用声威震慑他们,但是结果大家只图苟且免除罪罚,却不感念(皇上的)仁德,表面上恭顺而不是内心里悦服。怨恨不在有多大,可怕的是人民;人民能拥戴皇帝,也能推翻他的统治,这是应当深切戒慎的。用腐朽的缰绳驾驭飞奔的马车,这样可以忽视不理吗?

作为人君的人,如果真的能够做到,看见引起自己爱好的东西,就想到应 该知足来警惕自己;将要兴建宫室土木,就要想到适可而止,使百姓安宁;想到君位高而且危,就要不忘谦虚加强道德修养;恐怕自己骄傲自满,就要想到江海所以巨大,是因为能居于百川之下;游乐忘返地打猎时,就要想到古人说的“一年三次”田猎为限度;忧虑自己松懈懒惰时,就要想到自始至终都要谨慎;怕自己耳目被堵塞、遮蔽,就要想到虚心接受下面意见;担心有谗邪的人在自己身边,就想到要自身正直,斥退邪恶的人;恩惠所施加,就要想到没有因为偏爱而给予不适合的奖赏。惩罚所涉及,就要想到没有因为生气而滥用刑罚:总括这十思,扩大这九德的修养,选拔有才能的人而任用他们,选择好的意见采纳它,那些有智慧的就会施展他们的全部才谋,勇敢的就会竭尽他们的威力,仁爱的就会广施他们的恩惠,诚信的就会报效他们的忠心,文臣武将都能(被)重用,君王大臣之间没有什么事情(烦心),可以尽享游 玩的快乐,可以颐养像松、乔两位神仙的长寿。(皇上)垂衣拱手(不亲自处理政务),不必多说,老百姓就可以被教化,何必劳神苦思,事事过问代替百官的职务呢?劳损聪明的耳目,违背无为而治的方针呢?

――译自《古文观止》。清初吴乘权、吴调侯着

注释

长:生长,生发,名词用作动词。

固:使稳固,使动用法。

远:流得远,形容词用作动词。

浚(jùn):疏通,深挖,动词。

当:主持,掌握,动词。

神器:指帝位、政权。典出《老子》:“天下神器,不可为也”古人认为君权神授,认为取得神器即为夺得天下。

居域中之大:据天地间重大的地位。域中,天地间。语出《老子》上篇:“道大,天大,地大,王亦大。域中有四大,而王居其一焉。”大,形容词用作名词。

以:连词,表示目的关系,相当于“来”。

凡昔:所有的。有书如《古文观止》写为“凡百”,此皆为一意:以往的。

景:重大。

克:能够。

盖:承接上文,表示不十分肯定的判断,但,则。

傲物:看不起别人。物:这里指自己以外的人,在古代“物”亦可指代人。

吴越:此处指吴国和越国,春秋时两个敌对国。

行路:路人,陌生人。

董:督责,监督。

振:通“震”,威吓。

作:建造,兴建。这里指大兴土木,营建宫殿苑囿一类事情。

谦冲:谦虚。冲:虚。自牧:自我约束。牧:养。这里引用了《易经》“谦谦君子,卑以自牧”的意思。

下:居于……之下。《老子》曰:“江河所以为万谷之王者,以其善下之,则满而不溢。”

盘 游:娱乐游逸,指从事打猎。见《书・王子之歌》:“乃盘游无度”

三驱:出自《易经》“王以三驱”,有两说:一说:狩猎时让开一面,三面驱赶,以示好生之德;一说:也叫“三田”,一年以三次田猎为度。

敬:慎。

黜:排斥,摒弃。

宏兹九德:扩大九德的修养。宏:使……光大。兹:此。九德,即指九种美好品德,出自《尚书・

爱华网

爱华网