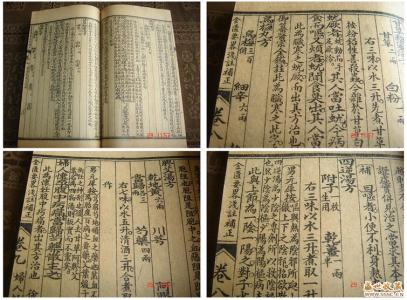

《中西汇通医书五种》是丛书名。清・唐宗海撰。刊于1892年。包括《中西汇通医经精义》、《金匮要略浅注补正》、《伤寒论浅注补主》、《血证论》、《本草问答》。是较早试图汇通中西医学的论著。现存多种石印本及铅印本。

四大医书_《中西汇通医书五种》 -中西汇通

《中西汇通医书五种》

《中西汇通医书五种》引用西医的解剖生理学说来印证中医的经典理论,如“《内经》名脉,西医名管,其实一也”,这是汇通中西医的基本方式。唐氏虽然也说过“西医亦有所长,中医岂无所短”,“不存疆域之见,但求折衷归于一是”,但他主张学习和吸收西医的内容,着眼点在保存经典中医学,表现有“重中轻西”的倾向。唐氏显然是受到当时盛行的洋务思想的影响,其学术观点基本上是洋务派“中学为体,西学为用”思想在医学领域的具体运用。

四大医书_《中西汇通医书五种》 -包括书籍

《中西汇通医经精义》

唐宗海认为中西医各有所长,各有所短,应当融汇贯通。他在行医治病的同时,以中医理论为基础,吸取西医解剖学、生理学等知识,撰成《中西汇通医经精义》2卷,于1 892年刊行于世。书中附有西医解剖学图,是中国最早汇通中西医学的著作。

《血证论》

《血证论》《血证论》,医论著作。《中西汇通医书五种》之一。八卷。清・唐容川撰。刊于1884年。卷一为血证总论;卷二-六对血上干、血外渗、血下泄、血中瘀证及失血兼见诸证的170余种血证的辨证治疗作了较详细的探讨;个中有不少新的见解,能给人以启迪。卷七-八为方论,共收200余方。本书论证用药颇有独到之处。现存清刻本、石印本、《中西汇通医书五种》本,1949年后有单行排印本。

《血证论》为中国第一部有关血证治疗的专著。说理透彻,搜罗颇丰,为世所重。唐氏乃进士及第,文学造诣极深,复精于医,加之才思敏捷,下笔成文,珠圆玉滑,读之令人神往,无不击节赞叹。本书特点有二:一是内容及议论多由心得而起,发明医理有自己独特见解。其二是本书体例条分缕析,务精且详。本书问世以来已成为医者治疗血证的必读之书。

《金匮要略浅注补正》

《金匮要略浅注补正》共九卷。为《中医汇通医书五种》之一。唐氏推崇陈念祖《金匮要略浅注》,但对陈氏注解尚有缺误深以为憾,遂对陈书予以补缺正误,并加以发挥。作者试图用中西汇通的观点诠释补正,其中不免有附会的见解。现有多种清刻本。

《本草问答》

《本草问答》《本草问答》是药物学著作。记述唐氏和他的学生张士让就本草学中的一些问答。内容十分丰富,涉及中医理论与临床,中西医学的长短得失,中药药理与形色气味的关系,中药产地与药效,中药炮制等诸多方面的问题,不少已超出本草学的范围。书中对于中西医药的不同理论观点,以及中药药性对人体医疗的相互关系等,均作了探讨。在中西汇通方面做了大胆的尝试。现有初刻本和大量石印本以及《中西汇通医书五种》本。

四大医书_《中西汇通医书五种》 -作者

唐宗海唐宗海,字容川,四川彭县人,生于清代同治元年(公元1862年),卒于民国七年(公元1918年),享年五十六岁。他先攻儒学,为诸生时在四川已经颇有名气。光绪年间举进士,中年之后则转而研究医学,主张兼取众家之长,“好古而不迷信古人,博学而能取长舍短”。著有《中西汇通医书五种》,包括《中西汇通医经精义》、《伤寒论浅注补正》、《金匮要略浅注补正》、《血证沦》、《本草问对》等。其中,《血证论》、《中西汇通医经精义》为其主要代表著作。唐宗海于学术上颇有创见。一方面,他十分重视中医经典著作的学习,于血证深入探讨,颇有成就。另一方面,由于当时西方医学的传入,他试图以西医理论来解释祖国医学,进行中西医理论的汇通,虽然限于历史条件、科学水平,未有成就,但其革新、发展的思想是可贵的。其血证治疗的经验和原则,至今仍有很重要的实践价值。

四大医书_《中西汇通医书五种》 -成书过程

《中西汇通医书五种》同治12年,唐宗海因父患血证多方求治无效后,开始潜心探索血证,经过11年时间写成《血证论》,集血证诊治之大成,创止、消、宁、补之要法,“实事实理,有凭有验”,可谓精辟独到,至今仍为临床医家诊治血证所遵循。此书一出,“名闻三蜀”、“声誉远播”。当西学东进时,他认识到西医、中医各有所长,力主汇通中西,厘正医道。便以中国古代医学理论为基础,吸取西医解剖学生理学知识,撰成《中西汇通医经精义》二卷,光绪18年(公元1892年)刊印出版,成为中国医学“中西汇通”先驱者,游学广东时,《本草问答》和《金匮要略浅注补正》二书相继问世。光绪20年(公元1894年),《伤寒论浅注补正》刊行。以上四书,加上《血证论》,辑成丛书《中西汇通医书五种》刊出,行销国内外,医名远播印支和南洋等地。

四大医书_《中西汇通医书五种》 -学术思想

《中西汇通医书五种》1、博采众长,中西汇通。唐宗海主张博采众家之长,融会贯通,参以己见。他说:“上可损益乎古今,下可参酌于中外,要使善无不备,美无不臻”(《中外医学四种合刻・中西医解自叙》)。他所说的众家,包括古今中外,不受时空的限制,只要是“害者”、“美者”,都可拿来,为我所用。另外,他试图以西医理论来解释我国的古典医学,这种探索的精神是十分可贵的。 对于中西医汇通论,总体来说,认为各有所长,各有所短,但又有较明显的重中轻西思想。他认为在许多问题上中医理论优于西医,西医不懂诊法,似精实粗。

2、血证论治,多有创见。唐宗海对《内经》、《难经》、《伤寒论》等有深入的研究,又有丰富的临床经验,在理论上有很多建树。特别是对血证的论治、研究更为精到,提出了许多独到的见解,对祖国医学有一定贡献。

关于血证的治疗,他归纳为止血、消瘀、宁血、补血四大法。他之所以将止血列为治疗血证的第一法,是因为“止之使不溢出,则存得一分血,便保一分命。”故而当血溢奔腾,倾吐不止时,“不暇究治,惟以止血为第一要法”。止血的方剂,他特别推崇治疗阳明气逆、气热上溢的泻心汤。对此他有很多发挥,认为吐血往往由实邪引起,邪不去则血不止。并富于创见地指出“血入胃则胃家实,……故必亟夺其实,釜底抽薪,然后能降气止逆”。(《血证诠》)此时不能补心血,也不能补肾水。他主张用张仲景泻心汤治疗,“方名泻心,实则泻胃,胃气下泄,则心火有所消导,而胃中之热气也不上壅,斯气顺而血不逆矣”。此外,关于消瘀、宁血、补血,他还提出了一些新观点,重在详审病证,辨证施治,不能一成不变。总而言之,他关于血证的论述其所以能取得突出的成就,与他广集博采,不囿于门词句之见有很大关系。他吸收了《内经》以及后世李东垣、朱丹溪、王清任等医学名家学说中的有益部分,又加以发挥和创新,在前人的基础上,有所发现,有所前进。

四大医书_《中西汇通医书五种》 -评述

《血证论》唐宗海主张“好古而不迷信古人,博学而能取长舍短。”受当时日渐盛行的西洋医学影响,从维护中医的愿望出发,试图进行中西汇通,以证明中医并非不科学,成为中国早期中西医汇通派代表人物。著《中西医汇通医经精义》两卷(1892),认为西医长于“形迹”,中医长于“气化”,中西医各有短长,主张“损益乎古今”,“参酌乎中外”,并试图用西医解剖、生理等知识来印证中医理论,对此后中西医汇通论者影响较大。他重视气血说,著有《血证论》8卷(1884),受杨西山《失血大法》影响,讨论气血水火关系以及血证与脏腑、脉证死生、用药宜禁等问题。提倡止血、消瘀、宁血、补血四大治血证原则,较为实用。另有《本草问答》两卷(1893),议及本草学理论,比较中西药学之异同与短长。《金匮要略浅注补正》9卷(1893)和 《伤寒论浅注补正》7卷(1893) 则是对陈修园《金匮要略浅注》和《伤寒论浅注》两书的删补、正误,并合中西医之说而成。以上五书合称《中西医汇通医书五种》。唐宗海在维护中医,接受西学的同时,又表现出某些尊古的倾向,认为宋元以后的医学水平不如《伤寒论》以前。

爱华网

爱华网