穷则独善其身,达则兼济天下。 语出《孟子》。穷则独善其身⑤,达则兼善天下⑥。思想史上流行的观点认为,“达则兼济天下,穷则独善其身”是作为中国文化精髓的“儒道互补”的体现:前半句表达了儒家的理想主义和入世精神,而后半句显示出道家的豁达态度与出世境界。相反,本来意义上的道家是主张“绝仁弃义”解构道德而追求无是非无善恶的“逍遥”境界的,它并不强调个人道德修养。的确,我国传统时代一大弊病是言行不一,儒家的那一套仁义道德只说不做,法家那一套关于“法、术、势”的厚黑学只做不说,所谓“儒表法里”是也。人知之,亦嚣嚣;人不知,亦嚣嚣。

穷则独善其身_穷则独善其身 -简介

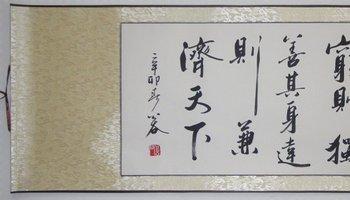

达则兼济天下,穷则独善其身

语出《孟子》:“穷则独善其身.达则兼善天下”。后人习惯先“达”而后“穷”并改“兼善”为“兼济”,尚不失6达则兼济天下,穷则独善其身孟子原义。但后人确实认为:一个人如果真心想要“善其身”与“济天下”,那还是改成本文题目所云的“达则兼济天下,穷则独善其身”的好。

历史意义:

思想史上流行的观点认为,“达则兼济天下,穷则独善其身”是作为中国文化精髓的“儒道互补”的体现:前半句表达了儒家的理想主义和入世精神,而后半句显示出道家的豁达态度与出世境界。不过,“文本史”的角度讲,这个说法是有明显缺陷的:如上所述,整个这句话原出于《孟子》,本与道家无关。而道家或老或庄,似乎都没有说过“善(无论独善兼善)其身”之类的话。相反,本来意义上的道家是主张“绝仁弃义”解构道德而追求无是非无善恶的“逍遥”境界的,它并不强调个人道德修养。说前半句是儒后半句是道,似难以服人。

但如果把“兼济天下”与“独善其身”的道德含义除去,而只把它们理解为“有为”与“无为”,则这句话(不仅是后半句)又成了纯粹的道家思想。人们常常只把“无为”看成是道家主张,其实至少庄周这个道家宗师也有追“;有为”的一面。在《庄子・外篇・山木》中,庄周曾自比“腾猿”:“其得楠梓豫章也,揽蔓其枝而王6思想家“孟子”长其间,虽羿、蓬蒙不能眄睨也。及其得柘棘枳枸之间也,危行侧视,振动悼栗,此筋骨非有加急而不柔也,处势不便,未足以逞其能也。”猴子抱上了高贵的大树,便得志称雄,“王长其间,虽羿、蓬蒙不能眄睨也”。而一旦掉到了荆棘丛中,就夹起尾巴做孙子,“危行侧视,振动悼栗”了。换句话说,在庄周看来,人当得势时是“有为”的,所谓“无为”,就是“处势不便,未足以逞其能”时的生存方式:“今处昏上乱相之间而欲无惫,奚可得邪?”

众所周知,道家在知与行两方面都倡“无为”。单就“无为”而论“无为”,本无所谓对错。强者对弱者“无为”,可以理解为宽容,弱者对强者“无为”,就沦于苟且了。权力对权利“无为”意味着自由,而权利对权力“无为”则意味着奴役。思想史上有些人(如晚清的谭嗣同称赞庄学对君权的解构)是从前一种意义上论无为的。但在传统中,从后一种意义上实践“无为”的则无疑是主流。问题在于:道家所谓的无为恰恰是一种主要面向弱者的“贵柔”学说,而弱者对强者的“无为”,不正是苟且吗?

苟且而出于无奈,亦不足责。但庄周的苟且却不是自承无奈,而是把它奉为崇高境界。在这种境界中,真伪、有无、是非、善恶都可以不分,或者说都不可分“;物无非彼,物无非是。”“彼出于是,是亦因彼。”“方可方不可,方不可方可;因是因非,因非因是。”“是亦彼也,彼亦是也。彼亦一是非,此亦一是非,果且有彼是乎哉?果且无彼是乎哉?”“恶乎然?然于然。恶乎不然?不然于不然。……无物不然,无物不可。……恢诡谲怪,道通为一。”《庄子・内篇・齐物论》中的这段话历来被论者看成是道家思想的精髓。的确,我国传统时代一大弊病是言行不一,儒家的那一套仁义道德只说不做,法家那一套关于“法、术、势”的厚黑学只做不说,所谓“儒表法里”是也。而道家的上述诡辩论则为本来难以兼容“;儒表”与“法里”提供了关键性的粘合剂,为逻辑上磨擦剧烈的王道之表与霸道之里加注了有效的润滑油:法家指鹿为马,儒家曰此非马,则被坑矣;曰此马也,则非矣。而庄子曰:马亦鹿也,鹿亦马也,所谓“万物一齐”也。是故指鹿为鹿者,儒也;而指鹿为马者,尤大儒也。言“大”者何?谓其超越是非之俗见,是为“真人”、“至人”也。故曰:法家儒也,儒家法也。而儒表法里者,其旷世之大儒乎!--庄周的逻辑适足以论证如此“高尚的无耻”!

要之,用“达则有为、穷则无为”的道家观点去解读“达则兼济天下穷则独善其身”,实际上就是说得势了就称王称霸,失势了就奴颜婢膝。这自然是大违孟子本意的。《孟子・尽心上》的原话是:

“孟子谓宋句践曰:‘子好游乎?吾语子游。人知之,亦嚣嚣;人不知,亦嚣嚣。’曰:‘何如斯可以嚣嚣矣?’曰:‘尊德乐义,则可以嚣嚣矣。故士穷不失义,达不离道。穷不失义,故士得己焉;达不离道,故民不失望焉。古之人,得志,泽加于民;不得志,修身见于世。穷则独善其身,达则兼善天下。’”

这显然是表示一种理想主义精神:如果得志,我要造福于天下百姓。即使不得志,我也要洁身自好,绝不与腐败势力同流合污。所谓“独善其身”在这里就是“穷不失义”,而决不是去作“逍遥游”;是“修身见于世”,而决不是“出世”。这后半句并没有道家所提倡的那种难得糊涂、玩世不恭的态度。道家主张“顺其自然”,以“逍遥游”的态度对待世事,“不谴是非,以与世俗处”,把一切矛盾都化解为虚无,化解在庄生梦蝶、蝶梦庄生、似是而非、似非而是的玄谈中,这与“独善其身”绝不是一回事。

总之,这句话如果按其原义,它整句反映的是儒家的理想主义;如果抽掉其理想色彩,它整句反映的是道家的犬儒主义。但无论哪种情况,说它前半句是理想主义后半句是犬儒主义(褒义的说法叫“现实主义”),都似难成立。

然而,在专制时代的现实中,这两种意思虽然不是前后两半句之别,却可能成为表里之别:口头上表白的“得志则造福天下百姓。不得志则洁身自好拒腐败”。实际上却往往变成“得势则称王称霸,失势则奴颜婢膝”。口头上的理想主义,行为上的强权主义与犬儒主义。以至于两千多年下来,“独善其身”这个成语的所指已从孟子那里颇有些悲剧色彩的“穷不失义”者,变成了朱自清先生笔下喜剧色彩的“知其不可而不为的、独善其身的聪明人”!可怜据说被“独尊”了两千多年的儒学,在“儒的吏化”与“儒的痞化”两边挤压下,不是“儒表法里”就是“儒表道里”,哪儿还有什么真儒家?

穷则独善其身_穷则独善其身 -作品原文

孟子谓宋勾践①曰:“子好游②乎?吾语子游:人知之,亦嚣嚣③;人不知,亦嚣嚣。”

曰:“何如斯可以嚣嚣矣?”

曰:“尊德乐义,则可以嚣嚣矣。故士穷不失义,达不离道。 穷不失义,故士得己④焉;达不离道,故民不失望焉。古之人,得志,泽加于民;不得志,修身见于世。穷则独善其身⑤,达则兼善天下⑥。”

注释

①宋勾践:人名,姓宋,名勾践,生平不详。

②游;指游说。

③嚣嚣:安详自得的样子。

④得己:即自得。

⑤独善其身:独指唯独;善指好、维护。原意是做不上官就修养好自身。现指在污浊的环境中能不受干扰地坚持自己的美好品格。

⑥兼善天下:使天下人都得到好处。兼善,使大家都有好处,后人改“兼善”为“兼济”。

译文

孟子对宋勾践说:“你喜欢游说各国的君主吗?我告诉你游说的态度:别人理解也安详自得;别人不理解也安详自得。”

宋勾践问:“怎样才能做到安详自得呢?”

孟子说:“尊崇道德,喜爱仁义,就可以安详自得了。所以士人穷困时不失去仁义;显达时不背离道德。穷困时不失去仁义,所以安详自得;显达时不背离道德,所以老百姓不失望。古代的人,得志时恩惠施于百姓;不得志时修养自身以显现于世。穷困时独善其身,显达时兼善天下。

出处

《达则兼济天下,穷则独善其身》选自《孟子・尽心章句上》。

《孟子》一书七篇,是战国时期孟子的言论汇编,记录了孟子与其他诸家思想的争辩,对弟子的言传身教,游说诸侯等内容,由孟子及其弟子(万章等)共同编撰而成。

《孟子》记录了孟子的治国思想、政治观点(仁政、王霸之辨、民本、格君心之非,民为贵社稷次之君为轻)和政治行动,成书大约在战国中期,属儒家经典着作。其学说出发点为性善论,主张德治。南宋时朱熹将《孟子》与《论语》、《大学》、《中庸》合在一起称“四书”。自从宋、元、明、清以来,都把它当做家传户诵的书。就像今天的教科书一样。

《孟子》是四书中篇幅最大的部头最重的一本,有三万五千多字,从此直到清末,“四书”一直是科举必考内容。《孟子》这部书的理论,不但纯粹宏博,文章也极雄健优美。

爱华网

爱华网