沔阳,现改为湖北省仙桃市,地处江汉平原,位于湖北省中南部之长江、汉水交汇的冲积三角洲上,总面积2538平方公里,人口148万。据沙湖、越舟湖出土文物证明,新石器时期,就有先民们在这块土地上开拓生息。夏、商、周为荆州域,春秋、战国属楚,梁天监二年〔公元503年),始置沔阳郡设沔阳县,因郡治在沔水之北而得名。建治至今,已有1400多年历史。沔阳素称“歌艺之乡”,民间艺术比较繁荣,民俗剪纸、皮影更为醒目。

张难先_沔阳 -历史沿革

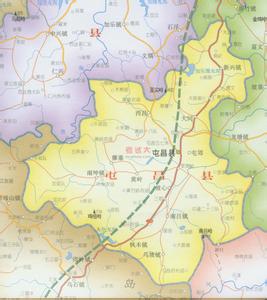

沔阳

沔阳属于古“云梦泽”。据沙湖、越舟湖出土文物证明,新石器时代,就有先民们在这块土地上开拓生息。夏、商、周为荆州域,春秋、战国属楚,秦隶南郡。

西周建立后,周成王封鬻熊之后于荆山子男之田称荆楚,本地属楚,地近楚郢都;周昭王伐楚,卒于江上而不返;屈原遇渔父,歌沧浪之水;汉代为云杜县地。

汉高祖诈游云梦擒韩信;汉武帝时在郡之上复设州,分天下为十三州,仍隶属荆州南郡;

三国时魏蜀吴共争荆州,赤壁之战即发生于原沔阳县(今洪湖市)附近,后荆州大部为吴所有,南郡亦属之。

晋灭吴后不久进入“五胡十六国”时代,北方战事频仍,荆州成为南朝北方军事重镇;南朝地少民多,遂将地划分为较小的郡县便于管理,南朝梁武帝天监二年(公元503年),始于本地置郡设县,因地处沔水以北而称沔阳郡――是为建制之始。后为北魏所夺,西魏时置建兴县。南梁天监二年(公元503年),始置郡设县,因地处沔水以北而改称沔阳。隋开皇三年(公元583年),改沔阳郡为复州。隋大业三年(公元607年)改复州为沔州,改建兴县为沔阳县,改沔州为沔阳郡,郡县治所均设今沔城。

唐武德五年(622年),改沔阳郡为复州,州治迁竟陵县,沔阳县属复州。贞观七年(633年),州治迁回沔阳。天宝元年(742年),改复州为竟陵郡。乾元元年(758年),废竟陵郡,重置复州,州治沔阳。宝应二年(763年),州治又移治竟陵,沔阳为属县。五代后梁开平四年(910年),分沔阳南境设白沙微科院。属江陵府。后晋天福五年(940年),升复州为址隶防御州,领竟陵、沔阳二县。

宋乾德三年(965年),改白沙徽科院为玉沙县,属江陵府。至道三年(997年),玉沙县改属复州。宝元二年(1039年),降沔阳县为镇,属玉沙县。熙宁六年(1073年),废复州,降玉沙县为镇,属江陵府监利县。元右元年(1086年),置复州和玉沙县,沔阳镇仍属玉沙县。南宋端平三年(1236年),复州为复州路,以玉沙为附郭县。

元世祖至元十五年(1278年),改复州路为沔阳府,属河南行省荆湖北路宣慰司,辖竟陵、玉沙二县,府治和玉沙县治沔阳城。

明洪武元年(1368年),沔阳府改属湖广行省。九年(1376年),降沔阳府为州,州治沔阳城。并玉沙县地入州,直属湖广政司,领竟陵县。嘉靖十年(1531年),沔阳州改属承天府。天启元年(1621年),沔阳州降为散州,无领县。

清顺治三年(1646年),沔阳州改属安陆府,分州南境置文泉县,县治新堤镇。康熙三十年(1691年)废文泉县,并入沔阳州。民国元年(1912年),改沔阳州为沔阳县,县治沔城,属湖北省江汉道,直属湖北省。中华人民共和国成立之初设沔阳专署,1951年6月,撤消沔阳专署并为沔境南北洪湖县和沔阳县。1986年5月27日,撤沔阳县设仙桃市,得名于政府驻地仙桃镇,因市区在鸡公滩,又名尖刀咀,后谐音为仙桃。目前是湖北省直管市。(1994年10月)

张难先_沔阳 -行政区划

民国元年(1912年),改沔阳州为沔阳县,县治沔城,属湖北省江汉道,直属湖北省。

1943年,中共湖北省委为适应抗日战争战略任务的需要,将与沔阳毗邻的天门、潜江、监利、汉川、汉阳等县交叉组建天(门)潜(江)沔(阳)、监(利)、沔(阳)、汉(阳)沔(阳)、(汉)川沔(阳)四个跨县的县级政区。此建制延续到解放战争初期。

1947年12月,中国人民解放军重返襄南后,恢复重建天(门)潜(江)沔(阳)、监(利)沔(阳)、(汉)川汉(阳)沔(阳)三个跨县政区。1948年11月川汉沔县分为(汉)川汉(阳)县与沔(阳)东县。

1949年5月底,天潜沔、监沔、沔东三个跨县的县级政区撤销,恢复沔阳县制隶属湖北省沔阳专署。6月7日成立沔阳县人民民主政府和中国人民解放军沔阳县大队,分别隶属沔阳地委、沔阳专区(署)和沔阳军分区。1949年7月,沔阳解放区军民,在中国共产党的领导下,粉碎了国民党军队

沔阳

1949年设沔阳专区,专署驻沔阳县。辖沔阳(驻仙桃镇)、汉川、汉阳(驻蔡甸镇)、嘉鱼、蒲圻、监利、石首等7县及新堤办事处。

1950年撤销新堤办事处,改设新堤镇,归沔阳县领导。

1951年沔阳专署驻沔阳县新堤镇。同年,撤销沔阳专区,将沔阳、监利、石首3县划归荆州专区;汉川、汉阳2县划归孝感专区;嘉鱼、蒲圻2县划归大冶专区。

自1948年以来的四次大规模"清剿",取得了彻底胜利,沔阳全境解放,沔阳地区的解放战争胜利结束。是月底,上级决定,撤销天潜沔、监沔、沔东三县,恢复沔阳县建制,并指定天潜沔的干部接管沔阳。同时,在彭场正式成立中共沔阳县委。设仙桃、彭场两镇和夏家埠头、彭家场、沙湖、杨林尾、协心河、峰口、张沟、潘场、沔城、谢场、毛嘴12个区。

8月,改地名为序数区,全县辖一区(夏家埠头)、二区(彭家场)、三区(下查埠)、四区(沙湖)、五区(杨林尾)、六区(峰口)、七区(张沟)、八区(通海口)、九区(谢场)、十区(毛嘴)以及仙桃、彭场两镇。

10月,根据湖北省人民政府指示,沔阳县人民民主政府更名为沔阳县人民政府,县治由彭场迁往沔城。11月,建立曹家嘴区为六区,石码头为十一区,小沙口区为十二区,原六区(峰口)改为十区。同月,毛嘴区划归天门县。

1950年1月,沔阳所辖脉旺嘴划归汉川县管辖。是年毛嘴区返回沔阳县,称十三区,同时将汉江以南原属天门县的多多团(即今黄家村一、五、六组)和永林以北(即今马王村六、七、八组)划归沔阳县;汉江以北原属沔阳县的仙北8个村划归天门县。汉江成为天、沔的天然县界。

1951年2月增设十四区(三伏潭)、十五区(西流河)、十六区(汊河口)。6月,分沔境南北置洪湖县与沔阳县,同年撤销沔阳专署,沔阳县改属湖北省荆州专署,沔阳、洪湖分县,沔阳将东荆河以南的六区(曹家)、十区(峰口)、十一区(石码头)、十二区(小沙口)、十六区(汊河口)划归洪湖县。沔阳设一区(胡场)、二区(彭场)、三区(长

爱华网

爱华网