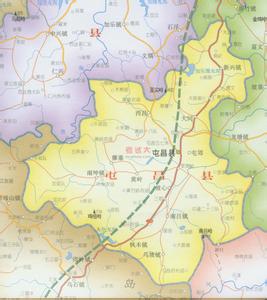

大余县位于江西省西南端,赣州市西南部,章江上游,庾岭北麓,地舆坐标东经114°~114°44′、北纬25°15′~25°37′。东北与南康区相连,东南与信丰县交壤,西北与崇义县毗邻,南与广东省南雄市襟连,西界广东省仁化县。森林资源丰硕,森林复盖率76.2%。有钨、锡、铅、铜、钼、铋、稀土等矿藏,其中钨资源居世界之首,有西华山、荡坪、漂塘、下垄等大钨矿,大余素有“世界钨都”之称。323国道、赣韶高速公路和赣韶铁路(在建)纵贯县境。是宋代周程理学起源地。名胜古迹有唐宋所辟古驿道、梅关、南唐丫山灵岩寺、宋嘉佑寺塔、宋牡丹亭均为省重点文物保护单位。全境呈东西长、南北宽的长条外形,东西长127.5千米,南北宽25千米,总面积1367.63平方千米。全县辖8个镇、3个乡,共有10个居委会、105个行政村。县政府驻南安镇建设路22号,距赣州市88千米,距南昌市512千米。2006年年末全县户籍总人口291969人,其中非农业人口87492人。大余县为纯客家县,全县通行客家语。

大余中学_大余县 -历史沿革

大余县

早在新石器时代,大余境内就有人类居住与活动。夏商周时代属古扬州域。春秋战国时,先属楚,后属吴,越灭吴后属越国,楚灭越后复属楚国。秦始皇统一中国后,分天下为三十六郡,大余属九江郡,秦三十三年(前214年)置南野县,大余属之。

至西晋属南野县地。南北朝梁大宝元年(550)将县地由南康郡转属广东东衡州始兴郡。陈顼太建十三年(581)归始兴郡分置安远郡。隋开皇十年(590)改安远郡为大庾县,隶属广州总管府始兴郡,此为大余建县之始。隋开皇十六年(596)废始兴郡,大庾县亦由县改为大庾镇,复入虔州南康县。唐神龙元年(705)复名大庾县,隶属江南西道虔州。此后,除领属关系变化之外,大余建县历史不变。

宋淳化元年(990)在大余县治地置南安军,军辖大庾、南康、上犹3县,赣南开始形成南安与虔州(赣州)并列的两个行政管理区域。元至元十四年(1277)改南安军为南安路总管府,元至正二十五年(1365)改南安路为南安府,府治大庾,仍领3县。明正德十二年(1517)南京右佥都御使王守仁任南赣巡抚,统领赣湘闽粤八府一州兵力,分十路镇压了以谢志山为首的农民起义军,之后析上犹县的崇义、上堡、雁湖3里,南康县的隆平、尚德2里及大庾县的义安、聂都、铅厂3里建置崇义县,归南安府统辖。清沿明制,大庾县属南安府。

民国元年(1912)废府存县,大庾县直属江西省。1949年8月16日,中国人民解放军四十八军一四二师四二六团与赣南支队、北江二支队、赣南支队崇庾大队凌浪中队、内良起义军解放大庾。8月26日成立大庾县人民政府,隶属江西省赣州督察专员公署。9月11日成立中共大庾县委员会。1957年5月1日,经国务院批准大庾县改称为大余县,属赣南行政公署。1999年7月撤销赣州地区行署,成立地级赣州市,大余县属之。

大余中学_大余县 -行政区划

全县辖8个镇、3个乡:南安镇、新城镇、樟斗镇、池江镇、青龙镇、左拔镇、黄龙镇、吉村镇、浮江乡、河洞乡、内良乡。共有10个居委会、105个村委会。县人民政府驻南安镇。

南安镇面积:141.7k

爱华网

爱华网