浅表性胃窦炎(non-atrophic antral gastritis)也称慢性非萎缩性胃炎,是指局限于胃窦的不伴有胃黏膜萎缩性改变、胃黏膜层见以淋巴细胞和浆细胞为主的慢性炎症细胞浸润的慢性胃炎。是将慢性非萎缩性胃炎按炎症部位分为三类(胃窦胃炎、胃体胃炎、和全胃炎)中的一种。胃镜及或组织检查是诊断慢性胃炎的最可靠方法。内镜下可见红斑(点、片状或条索状)、粘膜粗糙不平、出血点、粘膜水肿渗出等基本表现。活组织病理学检查时刻同时检测幽门螺杆菌,并可在内镜时再多取一块活组织作快速尿素酶检查以增加诊断的可靠性。另外有碳14或碳13尿素呼吸试验及血清学检查用于检测幽门螺杆菌。

浅表性胃窦炎_浅表性胃窦炎 -简介

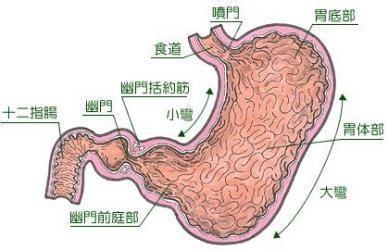

浅表性胃窦炎是常见病,在我国尤为常见。胃在解剖学上分为上中下三部分,上部叫胃底,中部叫胃体,下部叫胃窦。如果胃窦部分发炎,即是浅表性胃窦炎。按照病理的改变,浅表性胃窦炎又可分为两类。①病变仅累及胃粘膜浅层,叫慢性浅表性胃炎;②病变累及胃的腺体,造成腺体萎缩,便称为慢性萎缩性胃炎。

浅表性胃窦炎_浅表性胃窦炎 -病因和发病机制

幽门螺杆菌感染是最主要的病因。其它如饮食和环境因素、自身免疫(少见)、幽门括约肌功能不全也可为病因,但常常是以幽门螺杆菌感染为基础的。

浅表性胃窦炎_浅表性胃窦炎 -临床表现

由幽门螺杆菌引起的浅表性胃窦炎多数患者无症状;有症状者表现为上腹痛或不适、上腹胀、嗳气、恶心等消化不良症状。这些症状之有无及严重程度与内镜所见及组织病理学改变并无肯定的相关性。

浅表性胃窦炎_浅表性胃窦炎 -实验室和其他检查

胃镜及或组织检查是诊断慢性胃炎的最可靠方法。内经下可见红斑(点、片状或条索状)、粘膜粗糙不平、出血点、粘膜水肿渗出等基本表现。活组织病理学检查时刻同时检测幽门螺杆菌,并可在内镜时再多取一块活组织作快速尿素酶检查以增加诊断的可靠性。另外有碳14或碳13尿素呼吸试验及血清学检查用于检测幽门螺杆菌。

浅表性胃窦炎_浅表性胃窦炎 -治疗

关于根除幽门螺杆菌

对于幽门螺杆菌引起的浅表性胃窦炎是否应该常规根除幽门螺杆菌缺乏统一意见。2006年中国慢性胃炎共识意见,建议根除幽门螺杆菌特别适用于:1.伴有胃黏膜糜烂、萎缩及肠化生者;2.有消化不良症状者;3.伴有胃癌家族史者。

关于消化不良症状的治疗

由于症状与病理检查无相关性,症状性治疗实质上属于功能性消化不良的经验治疗。抗酸或抑酸药、促胃肠动力药、胃黏膜保护药、中药均可试用,这些药物除对症治疗作用外,对胃黏膜上皮修复及炎症也可能有一定作用。

异型增生的治疗

异型增生是胃癌的癌前病变,应予高度重视。对于轻度异型增生者除给予上述积极治疗外,关键在于定期随访。对肯定的重度异型增生则宜予预防性手术,现在多采用内镜下胃黏膜切除术。

饮食调理

少吃过甜的食物,少喝浓茶、咖啡,戒除烟酒。因为,过甜的食物及浓茶、咖啡会增加胃酸分泌,破坏胃粘膜的保护功能;吸烟可致胆汁返流,并影响胃粘膜的血液循环;饮酒可削弱胃粘膜的抵抗力。其次是进食要定量定时,细嚼慢咽。不必长年吃细软食物。

药物治疗

主

要药物是保护胃粘膜或杀灭Hp的药物;其次是对症治疗药物。到目前为止还没有一种特效药可以治愈浅表性胃窦炎。胃粘膜保护剂可选用硫糖铝1gtid,枸橼酸铋钾(果胶铋、德诺)2片bid或替普瑞酮50mgtid口服。一般疗程为1~3个月,不必长年吃药,有人连续服药1~2年是不必要的。对症治疗也很重要,腹胀、胆汁返流者可选用多潘立酮10mgtid,甲氧氯普胺10mgtid或西沙比利5mgtid。反酸水者可用雷尼替丁150mgbid。叶酸(FA)对肠腺化生有一定疗效,上海消化病临床研究所选择了部分伴有肠腺化生或异型增生的慢性萎缩性胃炎病人,给予FA口服,半年后腺体萎缩和肠化生明显改善。

其他治疗

有人认为,浅表性胃窦炎病人开刀可防止胃癌,这是错误的。一方面不是所有浅表性胃窦炎一定会变癌,另一方面开刀不仅不能防止胃癌,相反手术后胃癌的发病率比不开刀者还要高6%。只有当病人出现重度肠腺化生或重度不典型增生时,才需要进行手术。因为这时变癌的可能性已经极大了。

浅表性胃窦炎_浅表性胃窦炎 -注意事项

大多数浅表性胃炎患者缺乏临床症状,需要胃镜检查来确诊。有部分患者常有上腹部胀闷、嗳气、吐酸、食欲减退,或无规律上腹隐痛,食后加重等诸多表现。浅表性胃炎经治疗多能痊愈;若失于治疗,则可进一步发展,固有腺体因炎症破坏而减少,可以转化为萎缩性胃炎,甚至可能进一步发展成为胃癌。因此,及时系统的治疗十分重要。

爱华网

爱华网