曾几何时,一曲《东北人都是活雷锋》引发了网络上的FLASH动画风潮,雪村这位早已被国外媒体称作“音乐怪才”的音乐人,网络当真是创造英雄的沃土,没有人宣传,没有人推广,更没有炒作,雪村几乎是一夜成名,凭的就是他独创的音乐形式一一音乐评书。

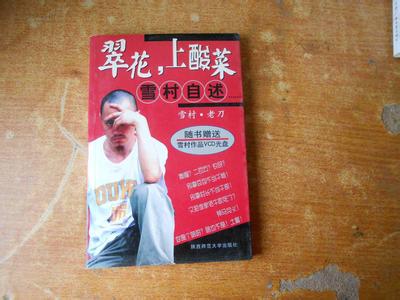

翠花上酸菜_《翠花,上酸菜――雪村自述》 -图书信息

翠花上酸菜――雪村自述(附1VCD).

作者:雪村

出版社:陕西师范大学出版社

出版日期:2001-11-01

翠花上酸菜_《翠花,上酸菜――雪村自述》 -内容简介

事到如今,如果有人还不知道雪村,那起码说明了三件事:

他老了;他不够新潮时尚;他朋友太少。

雪村

自2001年冬春之交,雪村热像一场流行性感冒,或像梅丽莎病毒,通过网络,在祖国大地甚至世界各地迅速蔓延。雪村成了“现象级人物”,雪村热成了“雪村现象”。这可是第一位不通过报纸、不经过电视,由咱们老百姓一手一脚、辛辛苦苦亲手捧出来的红人啊!

这小子成了大明星之后,果然被电视、报纸盯上了,关于他的报导满天飞。好在他成名不忘老百姓,在百忙之中为大家写了《翠花,上酸菜――雪村自述》这本书。

书分三个部分:

第一部分,老老实实交代了自己辛酸不堪的成长史,抖露出许多令人唏嘘不已的往事,当然也有令他眉飞色舞的快意经历,同时把自己的恩人与仇人一一列出来给大家看,还掏心掏肺地给大家讲他对艺术的理解和追求。雪村同志以前对自己的经历一直讳莫如深,而这是迄今为止第一部完整的“雪村史”。

第二部分,对于时下正热的“雪村现象”的“批判”,话说得多重他都不敢恼,还把自己创作的每一首歌摆出来,让大家放开嗓门品头论足。

第三部分,雪村与文艺界名人的对谈录,其中包括金兆均、英达、蔡明、黄集伟、英壮等雪村的“恩人”。“恩人”说话,有时候就没轻没重……

雪村

这位“人民的亲外甥”为了使大家书读得开心,还特意在书中穿插了自己大量的另类图片、自己写的歌曲的Flash抓图。最贵重的礼物是,他委托唱片公司,将有关自己作品的优秀Flash一网打尽,将自己刚刚制作完成的MTV奉献出来,按广大劳动人民喜欢的卡拉OK样式,制作出一张雪村作品VCD光盘,随书免费赠送!!

翠花上酸菜_《翠花,上酸菜――雪村自述》 -本书评论

不喜欢雪村

如果雪村真的如各路媒体所言,在网上有那么多“歌迷”,我这个题目肯定是吸引眼球的。本来此文想题为“关于炒作”,改用此题有提高访问量的用意。

“炒”字可以说是二十世纪八十年代中期至今使用频率极高的一个词。老板炒员工、员工炒老板是一种,炒明星是另一种。炒导演却是炒来炒去均可的,比如那个把金庸武侠搬上中央电视台的制片人,就是像老板炒员工一样,炒掉了导演,并以此造新闻,把自己炒成了明星制片人。

雪村--俞晴

港台娱乐圈的“明星制”也许是指宣传上以演员为中心,演员是影、视、歌的卖点。对影、视、歌的宣传也不同于一般的产品广告,对要卖的东西有可能只是轻描淡写一笔带过,有可能只是点名即可,不谈其优劣,大书特书的是演员的个人琐事,尤其侧重于绯闻、隐私。

如果说大陆的幕后英雄们是不满足于幕后的,也许有失偏颇,但也应该可以说有有些幕后英雄是不甘寂寞的,只要有机会,是会站出来露露脸说几句,甚至作长篇大论的。当然,只要自己想露脸,想作新闻发言人,有些幕后英雄是有这个权力的,或可以说在娱乐圈是有这个影响力的,对娱记、娱编是有这个感召力的。也可以取巧一点说,大陆的娱记、娱编或媒体的老总们比较有文化、有艺术、有思想,或比较注重文化、思想、艺术性,而由演员们来谈文化、谈思想意义、艺术价值之类,显然有失份量,于是便有导演、制片人、甚至编剧、原著作家,也会在娱乐版、娱乐节目中抛头露面。

我说大陆娱记有文化,便难避影射港台娱记没文化之嫌,讨巧的说法往往是讨好一部分人便得罪了另一部分人,好在我现在还处在身微言轻阶段,不会有多少人把我说的话当一回事。其实我倒是欣赏港台的编剧、导演、词曲作者,他们似乎都十分沉得住气,耐得住寂寞,十分低调高姿态,演员演着他们编导的影视、歌手唱着他们创作的歌曲大出风头,他们躲在幕后一声不吭,似乎被遗忘了。歌迷们、追星族,包括我们这些不是谁的歌迷、不追星的人,信口说出这是谁的歌,谁的电影、电视,这个“谁”不是词曲作者、不是编导,而是歌手、演员。不知是行内规矩,还是娱记是非不辨,抑或被宠坏了的歌手、演员们大言不惭,歌手、演员们在谈“创作体会”时常常是采用第一人称单数的,是以唯一创作者的口气说话的,无视编导、词曲作者的存在。一首歌的好坏,要表达的主题、意义、情感,在我看来,完全是词曲作者的事。同一首歌,可以由甲歌手来唱,也可以由乙歌手来唱。当然,一首歌能否走红,与演唱者却是有很大关系的,就像产品与商标、品牌的关系。

2001年有一出折腾得乱七八糟的所谓贺岁片《天下无双》,炒作上翻了花样,拿个大家都十分陌生的名字说事,说《大话西游》的编剧,现在是《天下无双》的导演。说起《大话西游》,大家都知道是周星驰的“杰作”,那些在网上广为流传的所谓经典台词,都已贴上周氏标签,直到炒作《天下无双》时才有人想将其“物”归原主。顺便一提的是,《大话西游》在大陆窜红,不是制片商的炒作,而是在网上被网民自发炒起来的。自《大话西游》之后,看周氏闹剧的人似乎不再“缺乏品位”了,那些一向甚重“品位”或自以为很有“品位”的小资、白领们一下子热爱起周星星来。我一向平庸,也不善附庸风雅,在《大话西游》之前,就已经跟着周星星傻乐过好几回了。《大话西游》被炒得炙手可热时才偶尔看了该片,觉得比起其它周式闹剧来也不过如此,并没有跃上几个台阶,很不明白它被疯狂热爱的原因。好在世间事弄不明白的太多,用不着钻牛角尖,只是对运气又有了几分慨叹:有些东西明明很好,可就是怎样也热不起来;有些东西明明很一般,几句谁都说得出来的大白话也可以被炒成经典。就说上个世纪八十年代末的所谓“汪国真现象”吧,虽然我也喜欢一些汪诗,有清新之感,但如实地说,汪诗有些实在太肤浅、太直白了,可那会儿的狂热却是可与时下最当红的娱乐明星媲美的。说奇也不奇,能让广大初中生热爱的诗不可能高深莫测。只是像汪诗那般肤浅、直白的东西,写起来太容易了,谁都可以写上几首,可是人家红起来了,你却只能写在日记里。说不奇也奇,汪国真那会儿常在一些大学里演而讲之,也是号召力十足的,有一个大学出版社还出了一本评论汪诗的文集,操刀者便是诸位中文系教授,怕读者读不出份量,头衔都印上去了,他们从学术研究的高度上推介汪诗。我就记得一首:“约会已过了五分钟/我将不再等待/如果你来了/这是对你的惩罚/如果你不来/再等也是白挨”。有一位教授专为这几句大白话写了洋洋数千言的评论,大谈形而上的东西,好像这首“诗”蕴含着多少深刻的哲理,是一个挖之不尽的宝藏。不知此君现在是否记得自己的这篇评论,如果记得,是否会为此脸红。

.

写到这里我忽然想起这篇文章的题目。既然用了此题,好歹也得逮住雪村说说。2002年的春节晚会是很想让这孩子出出风头的。《出门在外》虽说不上是一首好歌,却还是让这孩子给糟蹋了。先瞅他那形象:据说已成为雪村标志的皱巴巴的改革开放之前一统神州的早已难得一见的军用挎包,支援灾区也拿不出手的似乎穿了二三十年的十分陈旧的衣服,裤筒一只长一只短,似乎没有穿袜子,踩扁了鞋后帮的布鞋,面黄肌瘦,一头乱发,要多潦倒有多潦倒,要多寒酸有多寒酸。这明摆着就是一种造作,一种令人看着很不舒服的造作,连流浪汉的装扮也要比他强几倍。他这形象再加上玩世不恭的表情,怎能代表那些奔波劳碌、艰难谋生或拼搏创业的出门人的形象呢?大多数出门人,即使再穷困,也会努力活出一份体面,活出一种精神。这体面和精神,也是谋生的一种资本呀!穷困潦倒而猥琐的形象与歌中所要表达的精神,八竿子打不着。借春节晚会之东风风靡大江南北的歌手、歌曲,似乎年年都有,今年显然倾力打造“雪村”,看来是事与愿违了,元宵晚会助了一把火,仍是个半生不熟!

现在炒作雪村的文章铺天盖地,谓之为“歌坛怪杰”。这“怪”是不能糊弄的,弄得好,“怪”可以是一块招牌,一个卖点,一个最新版广告学上的所谓概念;弄不好,便成为不招人喜爱的“怪物”,成了没人疼的孩子,成了“怪胎”、“怪蛋”。

2001年贺岁片《一见钟情》,炒作上也拿雪村说事,而雪村仅是该片的主题歌的作曲。炒作文章称,雪村与该片的男主角偶像明星陆毅打起口水战,雪村说倘若该片让他演男主角,肯定比陆毅卖座,陆毅顶多只有一些影迷,他却有四千万网民支持着。如果这口水战是片商炒作,那雪村这孩子无疑成了牺牲品,因为他那尊容想取代偶像明星实在是忘了照镜子。就算网民有喜欢《东北人都是活雷锋》的,也不一定喜欢雪村,就算爱屋及乌喜欢上他,也仅仅是喜欢他的歌声、他的词曲,并不见得喜欢他的形象,并不见得会这么弱智地去支持他做偶像。炒作文章就是不管你是否反胃,只管炒,炒到你作呕印象更深刻。炒作文章一石两鸟,既炒了雪村,也炒了《一见钟情》。

我当过地方报编辑,知道地方报并不需要娱记,娱乐版却是占不少比例,编娱乐版简单得很,剪刀加浆糊。我不明白娱乐圈是怎样炒作的,或许是向各大媒体发通稿,或许是开开新闻发布会、记者座谈会之类,或许还需要红包或版面费,这也许只是炒作新面孔的把戏。那些大腕、巨星或许是用不着这些小把戏的,有娱记削尖脑袋往他们身边钻,夜以继日、不辞劳苦地为他们制造新闻,他们打个嗝也可以上头条。能在娱乐圈混到这个份上,对娱记也用不着客气了,他们骂娱记是“狗仔”。据说,还没有红起来的准明星们,对娱记娱编们是毕恭毕敬地称之为“老师”的,这一点与想发表文章的无名作者对报刊编辑的尊敬相似。再据说,娱记娱编们对那些称自己为“老师”的准明星们是不大理会的,除非是面对令自己动心的漂亮脸蛋,这一点也与报刊编辑对无名作者的态度相似。还是据说,娱记们对那些骂自己是狗仔的大腕,却是受虐癖似地趋之若鹜。

.

有关雪村的报道看得多了,我不禁发问,谁在包装雪村?他们是怎样打通媒体的关关节节的?

我是在雪村似乎红起来之后,才去网上搜索《东北人都是活雷锋》来听的。听厌了港台歌曲千篇一律的男欢女爱和大陆主旋律歌功颂德的粉饰太平,偶尔听到这民间小调,倒也有清新之感,其诙谐之处也足以令我一笑。此歌上网已有几年,走红其实是借网上动画之东风,是有人将其制作成网上动画而受到网民喜爱的。这首歌纯属信手拈来的游戏之作,一本正经的东西太多了,偶尔有游戏之作出现,倒是很让人耳目一新的,但把它捧得太高,甚至上纲上线阐述其政治意义,实在跟人的胃过不去了。

当我知道雪村创作过一些歌曲、《梅》便是他的作品时,对他的不喜欢有所减少。他毕竟是有才华的。但是,单纯作为词曲作者时,很好听很感人的《梅》不能改变他默默无闻的命运,《东北人都是活雷锋》却让他莫名其妙地有了红起来的迹象,不知他本人对此有何感想呢?

翠花上酸菜_《翠花,上酸菜――雪村自述》 -文章节选雪村自述

丁点小记忆

冬天里的猪头:小时候被父母放在东北老家,炕头边上晶莹剔透的冰一挂到底,那是真正的冬天。家里过节的时候会在墙上挂猪头,清晰记得那墙上的猪头总是挂着灿烂的微笑。

莫名其妙的病:小的时候有病,到现在也没确诊,后来在初中时游泳游好了,据算命的说以后还会再犯的。那种病当时有人说是神经性头疼,有人说是美尼尔综合症,也有人说是大脑炎……好多的专家都没能确诊,好像一共17个专家。住院,住了好长时间的院,可能有四年吧。我妈说我当时每天打四针红霉素和现在的音乐写成这样不是没关系。她一直怀疑我的脑袋被红霉素打坏了。

淘:小学的时候,班里的同学凑钱买小足球,在抽干水的游泳池里踢,我不会踢足球,只会开大脚,结果一连三天,把公共财产――足球踢到泳池护栏让游泳的人挂衣服用的尖儿上,戳破了,我爸我妈都掏钱赔了,我记得特清楚,第一次让我小心一点,第二次让我以后注意,第三次连话都没说就把钱给我了。

然后,我踢翻了自家的暖壶,再然后在门把手上剐烂了自己的衬衫,加上三个足球,这些钱相当于爸妈半个月的工资,在不到一个星期之内,没没!

.

学艺:小时候聪明,学什么像什么,一上手就让父母惊喜,几年间,先后学了钢琴、绘画、琵琶……但都以哭告终。不爱学,不吃苦,结果都半途而废。

请听雪村音乐评书

别人不会知道也不会想知道,我为音乐评书奋斗了六年,等待了六年,并把它作为我人生的终极目标,完成了这个目标后,我死而无憾。

从我进入流行音乐工作领域的歌曲《梅》开始,有些朋友在跟我谈话时,说他们把我当成有知识的阶层代表,但是我心里明白,我不是一个知识分子,我如此的没文化,何以代表又怎样去代表知识分子呢?我还是戴十块钱一块儿的假手表吧。朋友们跟我说,《梅》与《东北人都是活雷锋》反差很大。是,从形式上说是的:《梅》是一个大型的弦乐伴奏作品,按中国某些人的概念来说,弦乐、管弦乐、洋乐应该是所谓最高雅的;而《东北人都是活雷锋》,正好相反,是小锣小鼓二人转,对于某些人说是所谓“低俗”的。但我认为,内容高于一切形式。不管它是什么形式,形式都是一样表面化的,什么POP、RAP、HIP-HOP、ROCK什么的……在我眼里没有丝毫的不同,全是一个味儿,而在内容主题的问题上则完全不同。从有主题和叙事的宗旨来说,《梅》和《东北人都是活雷锋》是一样的创作理念。我就是要请清楚一件事,你管我怎么讲呢!

我爹是个搞文化的,写小说剧本和歌词,他老人家跟我说,在有词的流行音乐作品里,用五分钟的时间,你就想去解释清楚一个故事,包括什么时间、地点、人物,发生、发展、结果……那几乎不可能。个别的大师级的人物才有可能做到。

针对这种说法,《梅》是第一个探索,《东北人都是活雷锋》是第二个探索。

我用《梅》讲述了一个相对平庸的、关于一些崇洋媚外的中国人给亲人造成心理创伤的故事,可是音乐用了大的抒情的段子,而且成品《梅》比5分钟多了16秒。

《东北人都是活雷锋》走得更远,它讲述了一个交通肇事的故事,不抒情、无形容词、无风格、而且1分14秒比5分钟少四分之三。

这是同一个创作理念的两个表现方式。

《东北人都是活雷锋》流传到了这个程度以后我发现,我爹说的是对的。为什么呢?因为5分钟讲一个故事的前提是流行音乐+抒情音乐的概念。在中国,音乐和曲艺应该说是不同的两个范畴,这两个范畴的区分不是没有道理的。《梅》在5分16秒的时间内讲述清楚了这个故事,但是它仍然以抒情为主要的功能。《东北人都是活雷锋》倒是彻底排除了抒情的功能,但我在1分14秒之内把这个故事讲清楚之后,我发现它已经不是什么流行音乐了,它是曲艺是小品是相声是二人转。

翠花上酸菜_《翠花,上酸菜――雪村自述》 -本书目录

代序:这个村叫雪村

关于雪村的N个问题

雪村自述

雪村无生平

雪村经历

成长无故事

丁点小记忆

隐瞒身世

被报社开除

专工模特三围

那年梅开

当原告就是光荣?

什么玩意儿?

给英达打工

“我就不信你没戏”

.雪村

撒欢儿

捧不红就算了

成了!

出了!

给自己做广告

雪村语录

我是广大人民群众的亲外甥

我为谁唱歌?

请听雪村音乐评书

中国艺术人

雪村批判

人民抱养的亲外甥----雪村其人

外甥和他舅舅的儿子

“人”和“民”我知道,可“人民”是什么?

人民多钱一斤、

初恋的结

只有中国才会“人民”

最后的“人民”

得志的是不是小人?

昙花还是常青树?

粗俗?恶心?讨人嫌?

怎么谁都变成了“大恩人”?

开创一个新时代?

老小孩

网路杂耍艺人----雪村音乐

外甥的作文

音乐评书

音乐评书曾祖的曾祖

音乐评书的兄弟姐妹

音乐评书的掌门人

唱故事,危险!

“人民艺术”

时代大师

投资

流行

民族服装

来自人民,低于人民

雪村--俞晴

大俗大雅

朴与实

计时幽默

视野

民间艺人

网路上的杂耍艺人

忆苦解构思甜----“雪村现象”

网络,一个共产主义社会

上网三部曲

中国网民创造的三个奇迹

后周星驰时代

是什么招惹了70年代

小资技巧

另类告急

FLASH

雪村菜单----作品点评

《湖南MARY》

《星期三的第二堂课》

《潘金莲》

《北京晚上9:30》

《小李飞刀》

《梅》

《抓贼》

《征婚启事》

《蛐蛐》

《梅,我们是否该要个孩子了》

《东北人都是活雷锋》

《谢谢你,我亲爱的媳妇》

《开,开,开出租》

酸菜筵:雪村背靠背

附录

爱华网

爱华网