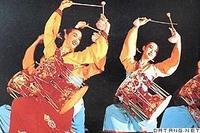

长鼓舞,中国少数民族舞蹈,以击打长鼓,边击边舞而得名,具有上千年的历史,始终以其典雅飘逸的舞姿驰名中外。中国流传长鼓舞以朝鲜族的和瑶族的最具代表性。长鼓的表演,以柔软的扛手、伸肩、鹊雀步等动作为主,以肩挎长鼓,右手持鼓鞭,边跳边敲鼓的形式表演,身、鼓、神融为一体,高度协调统一。其素有朝鲜族舞坛上的一颗明珠之美称,历来备受朝鲜族人民的珍爱。

长鼓舞_长鼓舞 -简介

长鼓舞,朝鲜族和瑶族民间舞蹈。历史悠久,在敦煌北魏(公元386 ~534年)壁画申,已有类似长鼓的击鼓舞乐图。朝鲜族长鼓舞, 多为女子表演。舞蹈时由舞者将长鼓挎身前,左手拍鼓面,有手 持一细竹鼓鞭敲击鼓面,边击边舞,十分优美。 我国湖南、广东、广西的苗族、瑶族也很喜欢长鼓舞。舞者一 般左手横握小长鼓中间,上下翻转舞动,右手随之拍击鼓面,也 有男舞者将大长鼓系在身前,双手边击鼓,边舞动。一般打法分 “文长鼓”、“武长鼓”两种,前者动作柔和;后者动作粗狙,多表现 劳动生活。

长鼓舞

长鼓的表演,以柔软的扛手、伸肩、鹊雀步等动作为主,以肩挎长鼓,

右手持鼓鞭,边跳边敲鼓的形式表演,身、鼓、神融为一体,高度协调统一。舞蹈的形式有独舞、双人舞、群舞等多种。建国发后,长鼓舞久经朝鲜族舞蹈家们的精心改编,增进了新的时代气息和民族特色,使这一艺术形式日趋完善。

长鼓瑶语叫“汪嘟”,约4尺长,两头大,中间小,呈喇叭形。鼓身用沙桐木制成。两端蒙上牛皮或羊皮,作为鼓面。舞时横挂在腰间,右手五指并拢,以掌拍鼓。发出“比”声;左手持一竹片,敲打鼓面,发出“冬”音。 这样有节奏地连续击拍,便发出“冬比冬比冬冬比”的声音。

长鼓舞_长鼓舞 -历史起源

长鼓舞

长鼓起源于中国的宋代,后来流传到朝鲜半岛,成为朝鲜民族音乐的主要打击乐器。长鼓在朝鲜族音乐和舞蹈中起着重要作用。长鼓形状是两头粗、中间细,左边鼓筒直径比右边鼓筒直径

大1厘米,右边鼓皮薄,左边鼓皮厚。古代的长鼓,用獐皮做左边的厚鼓皮,用狗皮做右边的薄鼓皮,鼓筒李兰英摄影采用木材或多层纸、薄铁等材料制成。

长鼓有6个铜制的龙头形钩子,钩住松紧绳,松紧绳用3股真丝线制成,每只鼓上装有8全套袖,即用来调整鼓绳的皮套。现代表演用的长鼓一般右边用一根饰彩穗的竹条敲,左边用手,右边声高左边声低,能敲击出丰富多彩的节奏。长鼓舞是朝鲜族代表性的舞蹈之一,脱胎于传统的“农乐舞”。

长鼓作为民间打击乐器,在农乐舞队里由长鼓手击打,起伴奏和渲染气氛的作用,当情绪高昂时,长鼓手常常随着众人一起翩翩起舞,因其身前挎着长鼓,故在起舞时侧重于击鼓的形体动作,逐步创作出挎跳“大蹦子”等技巧,由此而被称为“长鼓演戏”。后经历代艺人创造丰富,长鼓舞便在20世纪初期,以独立的表演形式从农乐舞里脱颖而出。每逢佳节之日,民间跳长鼓舞者的表演,深受群众欢迎。

长鼓舞_长鼓舞 -艺术特点

群众性

长鼓舞

长鼓舞是一种群众性的舞蹈,不分性别年龄,男女老少都适合参加

,不分地点,只要有空地都可以进行舞蹈,且动作简单、易学,除了一些特殊的长鼓舞表演要求一定难度、一定技巧外,群众性的长鼓舞多表现人们平时所熟悉的生活场景,故很容易被人们所接受。长鼓舞多是为欢庆节日所跳的舞蹈,内容丰富且极富娱乐性等特点,广泛吸引群众参与进来,人们欢聚在一起,拿起长鼓,随心所欲,自由舞蹈,表达出喜悦、欢乐的情绪。

民俗性

长鼓舞

长鼓舞舞蹈

内容多表现建房、制鼓、开山、挖地、舂米等劳动生活,还有摹仿禽兽动作等,舞蹈生动形象,无论从舞蹈形式还是舞蹈内容,都再现出瑶族人民的生活情景,同时表现出瑶族人民热情豪放、勤劳质朴、勇敢坚毅的性格特质。瑶族人民遍及全国各地,不同区域的人民有不同的生活习性和风俗习惯,他们的制鼓方式、乐器配置及舞蹈形式都有所差异,如:广西贺县制鼓时在挖空的鼓腹内放少量小圆石子,击鼓时鼓腹沙沙作响,既有鼓声,又有沙锤效果;广西田林长鼓上配有小铃铛,舞动时能发出清脆的铃声;湖南长鼓舞还配有芦笙一起合演,舞蹈形式也分为“单人舞”、“双人舞”、“集体舞”等。长鼓舞与民族活动相结合,体现出不同地区瑶族人民风格迥异的艺术文化,它丰富的内涵,浓郁的民俗性,成为传承瑶族民俗文化的载体。

健身性

长鼓舞

跳长鼓舞,在击鼓的同时还需要身体各个部位的不同形式和不同程度的活动。

跳长鼓舞以手部动作为主,形式变化多样,一般均左手持鼓,手腕则根据鼓的动作变化而灵活转动,右手则以横拍、竖拍、斜拍、背拍、摇拍等形式击鼓;身体可前倾或后仰,或转身时背鼓拍击,或有扭动上身的动作,如小长鼓中的“半蹲磨鼓”,以双膝为轴,带动上身做磨转;由下而上,同时在胸前转手拍鼓;膝部动作有微蹲、半蹲、全蹲,自然屈伸,颤动而有弹性;脚步动作相对较复杂,有前后推拉步、走对角步、后单脚踢鼓,又或时而绕圈,时而跳身转体,动作轻快、灵活而多变。长鼓舞通过手部、身体、脚步各部位的运动,不仅增强了关节的灵活性和柔韧性,还提高了人体的灵敏性和协调性,同时由于膝部的不间断蹲起动作,对增强股四头肌、臀大肌力量,减少臀、腹部脂肪都有良好的功效。由此可见,长鼓舞是一项健身性极佳的运动。

娱乐性

传说长鼓舞最早是为纪念盘王而跳的,每年的盘王节,人们除了祭祀祖先,尽情欢歌外,便是围观长鼓舞表演。携鼓盛装的青年们,头缠红巾,上插雉羽,在芒锣、牛角、唢呐及歌曲的配合下随乐起舞,歌声悠扬,鼓声雄厚,舞蹈动作粗犷、洒脱而豪放,气氛异常热烈。也正因为长鼓舞的喜庆气氛浓厚,因此,发展到今天,瑶族人民在“过新年”、农历十月十六“耍歌堂”等传统节日或婚庆、贺丰收等场合,都会拿起长鼓,载歌载舞,共叙欢乐之情。

观赏性

长鼓独具民族特色,是长鼓舞舞蹈人十分喜爱的民间乐器之一。早在12世纪的宋代,瑶族人民已能制作长鼓,寨寨都有,不相送,不出售,仅作为家传物遗留下来。明清以前长鼓形制较多,有普长鼓和特大长鼓,在普通长鼓中又有长鼓和短鼓之分。明代顾炎武《天下群国利病书》载:衡赛盘古……以木为鼓,圆径一斗余,中空两头大,四尺者谓长鼓;二尺者谓之短鼓。长鼓既是长鼓舞中的伴奏乐器,又是舞蹈中的道具,凡逢喜庆之日都有长鼓舞表演。同时,由于瑶族长鼓制作精致,外观精美,富有浓郁民族风格,因此又成为一件古朴而精致的民族工艺品。长鼓以及舞蹈时色彩艳丽的服饰,手工精巧的配饰,成为瑶族民间艺术的典范,传承着瑶族悠久而古老的民族艺术文化。另外,长鼓舞的内容和形式还与一定时期的政治、经济、社会状况相关联,反映出某个时期人们的思想观、价值观,与人们的生活息息相关,是瑶族民族文化的缩影,是传承瑶族民族文化极具代表性的作品。

审美性

长鼓舞表演赋予舞者和观者在听觉和视觉上以美的享受。长鼓舞音乐古朴典雅,节奏鲜明,旋律优美,情绪热烈,舞蹈律动感强,这一极具民族特色的音乐,深深打动听者的心灵,令舞者、观者无不产生心旷神怡的感受。长鼓舞舞蹈人数众多,服装整洁、艳丽,场面之壮观强烈冲击着观者的视觉;舞者热情、奔放的动作,引领在场所有人都陶醉于舞蹈艺术的美感之中。

长鼓舞_长鼓舞 -朝鲜族

长鼓舞

朝鲜族长鼓舞的长鼓为筒形,鼓身木制,两端粗,蒙以羊皮或驴皮,中间纤细。演奏时将鼓横在胸前。舞者或用手或用鼓槌击出不同节奏,随拍而舞。两个鼓面音色音阶都不同,加上敲击鼓帮

,所以叮咚高低有致。男子舞蹈潇洒活泼,女子舞蹈妩媚幽美。瑶族长鼓舞所用鼓有大小之分,大的长约1米,口径0.2米;小的长约0.8米,口径0.1米;皆为筒形、细腰。表演时常用黄泥涂鼓面以调节音色音阶,故也称黄泥鼓舞。大长鼓通常为一人领舞,众人随舞;也有双人舞,是一人领击起舞,另一人相和,带有一定的竞技性。小长鼓通常是2~4人对打起舞,逢年过节,则许多人对打起舞,十分热闹。大长鼓舞动作较简单,以晃鼓头全身协动和起伏的步伐为主。而小长鼓舞则动作多变,按击鼓时膝部屈伸程度分有低桩、中桩、高桩三种;按击鼓动作和鼓点的复杂程度分有文打和武打。

朝鲜族民间舞蹈。主要流行于吉林延边等地。多为女子表演。跳舞的人将长鼓系在身前,左手拍击鼓面,右手拿细竹鼓鞭击鼓面,边击边舞,动作优美。舞姿婀娜。

国家非常重视非物质文化遗产的保护,2007年6月8日,延边朝鲜族自治州图门市长鼓舞艺术团获得国家文化部颁布的首届文化遗产日奖。

长鼓舞_长鼓舞 -瑶族长鼓舞

长鼓舞

居住在粤北山区的排瑶同胞,逢年过节,都喜欢跳长鼓舞。起舞时,舞者身穿节日盛装, 腰扎红绸,脚裹白色绑腿,挂着1米多长的花鼓,时而腾空急转,时而如猛虎扑地,特别是双人表演时,犹如两虎相斗,又象双龙戏珠,真是妙趣横生。 整套动作刚劲有力,粗犷洒脱,把瑶族人民勤劳勇敢的精神和雄劲刚强的性格, 表现得维妙维肖。其中“斗鸡”、“射箭”、“虎跳龙门”等动作,舞姿优美奇特,但难度也很高,需要娴熟的表演技巧。 长鼓瑶语叫“汪嘟”,约4尺长,两头大,中间小,呈喇叭形。鼓身用沙桐木制成。两端蒙上牛皮或羊皮,作为鼓面。

舞时横挂在腰间,右手五指并拢,以掌拍鼓。发出“比”声;左手持一竹片,敲打鼓面,发出“冬”音。 这样有节奏地连续击拍,便发出“冬比冬比冬冬比”的声音。表演者随着舞蹈动作,变换节拍, 表现不同的内容和情绪,来达到其艺术效果。在表演形式上,长鼓舞分为单人舞、双人舞和多人舞(有4人、6人、8人的),共36套表演程式,内容十分丰富。

长鼓舞_长鼓舞 -美丽传说

长鼓舞

这种具有独特民族风韵的舞蹈,包含着一段美丽的爱情故事,传说很久以前,瑶山上住着父子3人,老人临终前把家产平分给两个儿子。哥哥贪图钱财,把家产全部占为已有,弟弟冬比只好流浪在外,给人做工为生。盘古王的女儿房莎十三妹看见冬比人品好,下凡与他结为夫妻。冬比的哥哥想用野法害死冬比,霸占房莎十三妹。 盘古王知道此事,帮助冬比击败了哥哥,并把房莎十三妹召回了天庭。监别前,十三妹告诉冬比:南山上有棵树,砍来做个长鼓,打上360个套环,等到十月十六日那天(盘古王婆诞),踏环击鼓,跳上360个圈,就可以象鹰一样飞上天去与她团圆了。

冬比按照十三妹的嘱咐,不畏艰危,来到了南山,找到了琴树,做成了长鼓, 果然在约定的时间跳了起来,终于飞上天与十三妹团圆了。人们为了纪念这对恩爱的夫妻,以后每逢盘古王婆诞耍歌堂时,都要跳长鼓舞,这种习俗,一直流传到今天。现在,每年春节期间,排瑶同胞除自己跳长鼓舞欢庆佳节外,还组成花鼓队,到附近汉、壮地区去向各族兄弟贺年。所到之处,无不受到热情的欢迎。汉、壮兄弟拿出年糕饼食,煮好甜酒汤圆,款待客人。舞毕,主人还得送上一封“利是”,祝贺瑶胞新春吉祥如意。

长鼓舞_长鼓舞 -作品赏析

崔美善表演《长鼓舞》

舞蹈编导:李仁顺根据朝鲜传统民间舞改编

舞蹈音乐:崔三明

首演团体:中央歌舞团

首演演员:崔美善

延边歌舞团从20世纪50年代初开始将长鼓舞搬上舞台,从而扩大了长鼓舞的影响,60年代又在独舞的基础上,创作出长鼓的群舞表演。长鼓舞受到人们的喜爱不仅由于鼓技惊人,花样翻新,亦在于能够表达喜悦、欢快的情绪,以优美的舞姿和娴熟的鼓技给人美好的艺术享受。

《长鼓舞》全舞分为三个段落。先是雕塑般的女性造型,含蓄中孕育着生命的躁动;手臂忽儿柔若春柳,忽儿棱角分明,呼吸节奏与造型协调有致。该段节奏均匀而缓慢,舞者以气息带动全身,将朝鲜舞的内在韵律和风韵与舞姿完美融合,舞姿造型充满流畅和延续性,达到艺术的升华,充分体现出朝鲜族女性那种含蓄、坚韧、“外柔内刚”的性格特征。

舞蹈的第二段充满欢快的情绪,音乐节奏中速,“动作的着眼点在时时抖动的双臂和飞快运动着舞步的双脚”,①舞蹈流动的路线以大的圆圈和八字线路为主,动作讲究气息的连贯和动作力感的顿挫,该舞段的动作具有刚柔相济、动静交替及抑扬顿挫的特点。最后一段是粗犷、豪放的快板,舞蹈里穿插着激动人心的双鼓点,且旋转和鼓点的速度都越发地加快速度,自然地使舞蹈进入高潮。舞段中双槌击鼓结合快速度的步伐及旋转,将高难度技巧和舞蹈形象的深刻内涵有机地化在了一起。

该舞蹈将朝鲜族女性特有的精神气质一一柔美中透出的刚毅的民族性格用身体动态语言诠释得淋漓尽致,作品站在个体生命体验的角度透视整个民族文化和性格气质,深刻地体现出朝鲜族人民的历史文化精神风貌和生命状态,舞蹈语汇充分体现出朝鲜民族群体文化的深刻内蕴。

评论家评价崔美善的表演风格为:典雅、端庄、精美;舞蹈具有雕塑般的造型,像是富有诗情画意的雕塑珍品;人们在崔美善的舞蹈中可以发现东方女性的气质、性格方面的共性――内在、含蓄、深情,同时还可以』寻找到东方各国舞蹈所共有的特点――曲线美

长鼓舞_长鼓舞 -作用

694位朝鲜族长鼓舞表演者共舞

1.有助于学生领会民族舞蹈的动作要领和风格特点

瑶族长鼓舞与我国藏民族的舞蹈在动作上有共同的风格特点,都可以概括成“弹”、“扭”、“稳”、“矮”四个字。“弹”即指像弹簧一样颤动,可分为“屈弹”和“拧弹”。“屈弹”即舞蹈时上下屈膝。这一动作正是瑶族人民和藏族人民上山、下山、背背篓、挑担子等身体律动的写照。“拧弹”即舞蹈时侧身而过,拧身而让,绕身而转,贴身而舞。然而,进一步深化这一动律的则是以人体的膝、胯、肩三个关节相对而拧所构成特有的竖型“三道拧”,它与傣族民间舞中的 S型“三道弯”有着根本的区别。它的形成与瑶族人民常年居住于深山峻岭之中,藏族人民居住在高原地带,山高坡陡,道路狭窄,行路需侧身,迎面要相让,挑担换肩等劳动生活息息相关。“扭”,即在身体运动时通过扭腰侧身所构成最常见的动作姿态。“稳”,指舞步要平稳有力。“矮”,即腿部全蹲,重心全在腿上,这就要求表演者要有非凡的腿力。如果没有超人的力量,往往无法胜任长鼓舞的36套或72套的舞蹈动作。这几个基本动作贯穿整个长鼓舞表演之中,是瑶族人民劳动生活的模拟与提炼,是山地民族文化的一个缩影,再现了瑶族人民在极其恶劣的自然环境里,长期超重地负荷、付出艰辛的劳动以维持生活的场景。除以上特点外,瑶族长鼓舞与藏族舞的各种动作技巧也相同,如:蹲转、单腿跨转、趟身绷子、滚毛等。在教学中把这两种舞蹈进行比较性教学,让学生同时感受到两个不同民族有着同样风格特点的舞蹈动作,便于他们深入领会舞蹈的动作要领和风格特点。它们都具有纯朴、粗犷、豪放,柔美的特点,种类丰富,形式多样,两个民族的舞蹈都体现了阳刚美与柔和美的统一。当然,二者也有不同之处,如瑶族长鼓舞是以击鼓而舞,每一个动作都必须在鼓上击出不同的鼓点,因而也形成了节奏鲜明、动作稳健有力的特点;而藏舞是以袖而舞,以摆、陶、撩、甩等动作为主,形成了弦子的恬静、温和、优美、流畅的美感特性。

2.有助于学生领悟民族舞蹈独特的审美蕴涵

就舞蹈艺术而言,激烈的动作,磅礴的气势,绚烂的色彩等形象表现出来的美,就是阳刚之美;腾空飞越,舒展飘逸的舞姿,欢乐和谐的节奏,柔和协调的色彩,富于曲线的形体中显现出来的美,就是阴柔之美。

瑶族长鼓舞和藏族舞都具有阳刚美与柔和美相统一的审美蕴涵。

瑶族长鼓舞的阳刚之美,主要体现在手与脚的功夫上。脚以点步蹲、大八字蹲、马点步蹲、弓点步蹲、剪刀步蹲、拐脚蹲为主,此种主要以“蹲”为主的动作姿势,是瑶族长鼓舞的独特姿势,具有鲜明的民族性,这种姿势沉稳而有力,给人以阳刚之气的愉悦,而长鼓舞的“屈膝”和“弓腰”等舞蹈动作,换位时必须 “拧身”而过,这种“曲”的身姿和“拧”的换位,通过线条表现出来,使节奏鲜明,动作简洁稳健而有力,表现一种曲线美,同时也更加柔和,富有感染力。

瑶族长鼓舞作为瑶族文化最富于特征的一部分,在其漫长的发展演变过程中,已经渗入到瑶族人民生产、生活的诸多层面,并形成了独特的审美特征,成为瑶族民族文化的重要标志。其主要动作不仅与瑶族人民的生产劳动、生活环境、生活习俗息息相关,而且与瑶族人民的民族性格、民族精神紧密相联。随着社会历史的发展,使得民族文化艺术有了进一步的发展,各民族灿烂的文化艺术从此获得了新生。长鼓舞也在不断的丰富和发展。其表演形式逐渐多样化,表演内容愈加广泛,更具有艺术的审美价值和时代的精神风貌,其承载的民族文化更加厚重,已迅速发展成为举世瞩目的具有民族特色的社会主义舞蹈艺术。瑶族长鼓舞现已成为国家非物资文化遗产的一部分,受到了前所未有的重视和保护。

长鼓舞_长鼓舞 -音乐节奏特点

朝鲜族民间舞蹈中有各种不同的节奏类型,细腻又具有跳跃感的12/8拍是主要的节奏型之一。人们把不同节拍形成的节奏型称作“长短”,如“古格里长短”,“他令长短”等。每种长短都有特定的鼓点与敲击法,如古格里长短,第1拍是强拍子,强调情绪,且延续到第2拍,第3拍是突出此长短特色的重点拍,使情绪达到高潮,并持续到第4拍。其节奏形态如下图:

长鼓舞

再如阳山道长短,第1拍节奏充分发挥了强拍的力度,并以喜悦之情和凝聚的力量及激扬的情绪进行演奏,第2拍前4分节奏压缩第1拍余音,造成心理性呼吸契机,接下来的8分节奏中强调抑扬性力度,使情绪昂奋起来,第3拍升华第2拍形成高潮,使8分休止节奏和4分节奏形成起伏强烈的跳跃感。其节奏形态如下图:

这些长短都有与它相应的特定的舞蹈动作,并且与舞者的呼吸相吻合,充分体现出朝鲜族民间舞蹈的风格韵味。

爱华网

爱华网