针灸针最早的雏形是针石。针砭治病在殷商甲骨卜辞中就像一个人手持尖锐器具,治疗病人腹病疾病。殷商至西周针刺治疗,或者用的是砭石,隋代医家全元起认为:“砭石者,是古外治之法,……,古来未能铸铁,故用石为针,故命之针石。”。第一期文化层中有2件B型钉形器;第二期文化层中有1件B型钉形器和3件A型钉形器;第三期文化层有7件A型钉形器和1件B型钉形器。古代针灸针具品种有“九针”,其中,“锋针”针身呈三棱形,针尖三面有刃,现代多用于“放血疗法”,而跨湖桥文化遗址出土的一些骨锥呈三棱形,与锋针造型极为相似。

针灸针_针灸针 -词条溯源

针灸的起源与发展

远古时期,人们偶然被一些尖硬物体,如石头、荆棘等碰撞了身体表面的某个部位,会出现意想不到的疼痛被减轻的现象。古人开始有意识地用一些尖利的石块来刺身体的某些部位或人为地刺破身体使之出血,以减轻疼痛。古书上曾多次提到针刺的原始工具是石针,称为砭石。这种砭石大约出现于距今8000至4000年前的新石器时代,相当于氏族公社制度的后期,人们已掌握了挖制、磨制技术,能够制作出一些比较精致的、适合于刺入身体以治疗疾病的石器,这种石器就是最古老的医疗工具砭石。人们就用"砭石"刺入身体的某一部位治疗疾病。砭石在当时还更常用于外科化脓性感染的切开排脓,所以又被称为针石。

针灸学是中医药学的重要组成部分,也是最古老的组成部分。早在春秋时期已经有擅长针灸的名医。医缓于公元前581年给晋景公看病时,指出已病入膏肓,针灸药皆无能为力,这是史书所载最早的一份病例。公元前5至前4世纪的杰出医学家秦越人扁鹊,通晓临床各科,应用针砭、火砭、汤熨、按摩等多种疗法给人治病,他曾用刺法急救一位病势垂危的太子,被载入史册。

汉代针灸学术,在继承前人经验基础上,继续取得发展。针灸学以二千多年前成书的《黄帝内经》为标志,建立起较为完整的理论体系。

淳于意是西汉初期的著名医学家,他从公乘阳庆、公孙光等战国时期老一辈医家那里继承了针灸学术,并将其传授给高期、王禹等人。针灸学在《难经》中占着重要的地位。《难经》在《黄帝内经》的基础上,对针灸学理论有一定的充实和提高。在西汉时期的刘胜墓出土的九枚医用金针和银针,亦标志着针灸用具的显着进步。

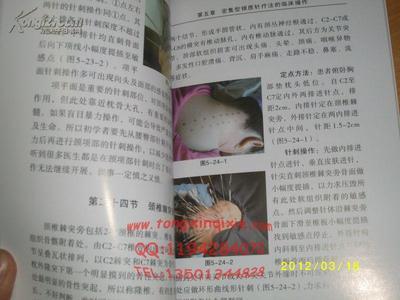

《后汉书・郭玉传》的记载,有涪翁、程高、郭玉等一派互为师承的针灸家撰着《针经》、《诊脉法》等,互相传授,虽然均已失传,但涪翁“时下针石,辄应时而效”的高超针术仍得以流传。程高学于涪翁,并将所学针灸技术传与郭玉。郭玉在东汉和帝(89~105年)为太医丞,在针灸上不仅具有“一针即差”的本领,而且还深刻地认识到“针有分寸,时有破漏。”他认为“腠理至微,随气用巧,针石之间,毫芒即乖,神存于心手之际,可得解而不可得言也。”说明在针刺治疗上已达到相当高的水平,并已获得显着的疗效。

西汉末至东汉延平(8~106)年间,在针灸史上出现一部名着《黄帝明堂经》;即《明堂孔穴针灸治要》,是中国第一部针灸学的腧穴学专着。隋唐之间,曾先后两次由政府下令,加以修订,规定为针灸医生的必修课本,并流传到日本等国,对后世中外针灸学的发展产生了深远的影响。《武威汉代医简》有九枚医简涉及针灸,从中可以看到当时的留针时间较长,可达“炊米一升顷”之久,简文共载有三里、肺俞二穴。其泉水,从上下文看亦当为穴名,但不见于后世针灸着述。肺俞穴,似为脾俞穴的误记。三里穴,原简作“时下五寸”亦与今穴不同。简文还谈到刺灸与年龄的关系,这也是其他针灸着述所未见的。

《黄帝虾蟆经》是一部论述四时刺灸禁忌的专着,全书有十分之七的内容为插图,其中有一幅全身谨避针灸的人体图,是按六十甲子交替排列的,共有六十个禁刺部位。

华佗亦长于针灸。史载:”若当灸,不过一两处,每处不过七八壮,病亦应除。或当针,亦不过一两处,下针言,当引某许。若至语人。病者言:‘已到’,应,拔针,病已行差。”形象他说明了针刺是否得气和疗效的关系。曹操“苦头风,每发,心乱目眩,佗针鬲,随手而差。”

张仲景对针灸亦有独到见解,以伤寒为例,发热恶寒,……,寸脉浮紧,大渴欲饮,自汗便利的宜刺期门;妇人中风,发热恶寒,经水适来,热除脉迟,身凉下满,……,亦宜刺期门。在69条有关条文中,以刺期门主治为最多,张仲景在针灸操作方法上也有所发展,如针刺与温针、烧针、艾灸等,并各有比较明确的适应症。如所论之“可刺”、“不可刺”、“可灸”、“不可灸”、“可火”、“不可火”等,专篇论述针灸的忌宜,成为张仲景针灸学说的又一特点。汉代针灸学术,在继承前人经验基础上,继续取得发展。

灸疗方法产生于火的发现和使用之后。在用火的过程中,人们 发现身体某部位的病痛经火的烧灼、烘烤而得以缓解或解除,继而学会用兽皮或树皮包裹烧热的石块、砂土进行局部热熨,逐步发展以点燃树枝或干草烘烤来治疗疾病。经过长期的摸索,选择了易燃而具有温通经脉作用的艾叶作为灸疗的主要材料,于体表局部进行温热刺激,从而使灸法和针刺一样,成为防病治病的重要方法。由于艾叶具有易于燃烧、气味芳香、资源丰富、易于加工贮藏等特点,因而后来成为了最主要的灸疗原料。古人用竹罐,现代也有很多中医师用竹罐,还有玻璃罐,抽气罐等。

古代典籍记载

针灸疗法最早见典籍的是战国时代问世的《黄帝内经》一书。

《黄帝内经》说 :“藏寒生满病,其治宜灸”便是指灸术,传说,九针为伏羲氏所创。九针为针具名,是九种针具的总称。《黄帝内经》中详细描述了九针的形制,并大量记述了针灸的理论与技术。两千多年来针灸疗法一直在中国流行,并传播到了世界。不过针灸及其针具的出现则更早;最早的针灸针具是砭石《黄帝内经・素问・宝命全形论篇》云:“制砭石小大;《黄帝内经・素向・异法方宜论篇》:“其民食鱼而嗜咸,皆安其处,美其食。鱼使人热中。盐者胜血。故其民皆黑色疏理,其病皆为痛疡,其治宜砭石。故砭石者,亦从东方来。”

《灵枢 ・ 九针十二原篇》列出了针灸的名称,包括

爱华网

爱华网