第二次国共合作,促成了全国人民空前的大团结,促进了抗日民族统一战线的形成,为抗日战争的胜利,创造了有利的条件。

国共第二次合作

国共第二次合作,指在抗日战争时期,中国共产党同中国国民党第二次建立的合作,即抗日民族统一战线。在抗日战争中,中国共产党成功地处理国共关系,把抗日与反对国民党顽固派的斗争恰当地结合起来。这个结合是民族斗争与阶级斗争的统一,是民族革命任务和民主革命任务的有机结合。国共第二次合作,使中国共产党的政治地位发生有利变化。

第二次国共合作_国共第二次合作 -形成标志

日本侵华资料图片

1937年7月日本全面侵华战争开始。中国共产党与中国国民党获得了谅解,共赴国难。中国共产党中央委员会发表宣言向全国人民提出三项总的奋斗目标:

(l)“争取中华民族之独立自由与解放。首先须切实的迅速的准备与发动民族革命抗战,以收复失地和恢复领土主权之完整”。

(2)“实现民权政治”。

(3)“实现中国人民之幸福与愉快的生活”。

为实现这三项总目标,宣言中承诺:承认三民主义并为其彻底实现而奋斗;取消一切推翻国民党政权的暴动政策;取消苏维埃政府名义;取消红军名义,并将红军改编为国民革命军。

9月22日,南京国民党中央社公布了中国共产党中央委员会这一宣言。23日蒋介石发表了对此宣言的谈话,认同了宣言的内容。至此,第二次国共合作正式实现,抗日民族统一战线正式建立。

第二次国共合作_国共第二次合作 -形成历史

九一八事变资料图片

发表宣言

1931年九一八事变日本侵占中国东北后,中国共产党为建立以国共合作为基础的抗日民族统一战线进行了长期不懈的努力。1933年1月,中国共产党发表宣言,首次提出红军准备在三个条件下与任何武装部队订立共同对日作战的协定。这三个条件是:

(一)立即停止进攻苏区;

(二)立即保证民众的民主权利;

(三)立即武装民众,创立武装的义勇军。

1935年8月1日,中国共产党又发表了《为抗日救国告全体同胞书》(即《八一宣言》),再次明确表示只要国民党军队停止进攻苏区,实行对日作战,红军愿立刻与之携手,共同救国。宣言建议一切愿意参加抗日救国事业的党派、团体、名流学者、政治家和地方军政机关进行谈判,共同筹组国防政府和抗日联军,并呼吁各党派和军队首先停止内战,以便集中一切国力去为抗日救国的神圣事业而奋斗。

多方争取

瓦窑堡会议会址

1935年12月,中共中央在瓦窑堡召开政治局扩大会议。会议从理论和政策上正式确立了中国共产党关于建立抗日民族统一战线策略的总路线,提出“党的任务就是把红军的活动和全国的工人、农民、学生、小资产阶级、民族资产阶级的一切活动汇合起来,成为一个统一的民族革命战线”。瓦窑堡会议后,共产党一方面积极促进一二九学生运动后全国人民中日益高涨的抗日救亡运动的浪潮,另一方面尽可能地向国民党上层领导人和军队将领宣传共产党的抗日主张。1936年5月5日,中国共产党向国民党政府发出《停战议和一致抗日》的通电,将“抗日反蒋”政策转变为“逼蒋抗日”政策。8月25日,中共中央公开发表《中国共产党致中国国民党书》,信中再次呼吁停止内战,建立抗日民族统一战线。1936年12月12日,西安事变爆发,中国共产党迅速确定了和平解决的方针,并应张学良、杨虎城的邀请,派周恩来、叶剑英等人赴西安谈判,迫使蒋介石接受停止内战、联共抗日等6项条件。

为了促进国共两党合作的实现,1937年2月10日中共中央又致电国民党五届三中全会,提出五项要求:停止内战,一致对外;保障言论、集会、结社之自由,释放一切政治犯;召开各党各派各界各军的代表会议,集中全国人才,共同救国;迅速完成对日作战之一切准备工作;改善人民生活。同时提出四项保证:如果国民党将上述五项要求定为国策,共产党愿保证停止武力推翻国民党政府的方针;工农政府改名为中华民国特区政府,红军改名为国民革命军;特区实行彻底的民主制度;停止没收地主土地的政策。1937年2月中旬至7月中旬,中国共产党代表周恩来、秦邦宪(博古)、叶剑英、林伯渠等与国民党代表蒋介石、宋子文、顾祝同等,先后在西安、杭州、庐山进行了多次关于国共两党合作抗日的谈判。但因国民党方面坚持取消共产党组织上的独立性,取消红军,取消革命根据地的主张,双方没有达成协议。

合作形成

七七事变资料图片

1937年7月7日,日本侵略军向北平西南的卢沟桥发动进攻,制造了震惊中外的七七事变。七七事变的第二天,中共中央发布通电号召全中国军民团结起来,抵抗日本的侵略。7月15日,中共中央将《为公布国共合作宣言》送交蒋介石。《宣言》提出发动全民族抗战、实行民主政治和改善人民生活等三项基本要求,重申中共为实现国共合作的四项保证。17日,中共代表周恩来等在庐山与蒋介石继续谈判。同一天,蒋介石发表了准备抗战的谈话。1937年8月13日,日军大举进攻上海(八一三事变),扬言3个月灭亡中国。由于国民党统治的中心地直接受到威胁,8月14日国民政府发表《自卫抗战声明书》。8月中旬,中共代表周恩来、朱德、叶剑英同蒋介石等就发表中共宣言和改编红军问题,在南京举行第五次谈判,蒋介石被迫同意将在陕北的中央红军改编为国民革命军第八路军(简称八路军)。

八路军佩章

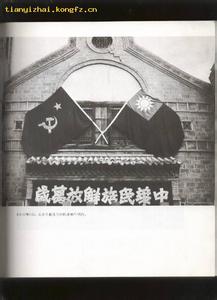

1937年8月,中共中央在陕北洛川召开政治局扩大会议,通过了《抗日救国十大纲领》,提出了争取抗战胜利的全面抗战路线。8月25日,中共中央军委发布命令,中央红军改编为八路军,任命朱德、彭德怀为正、副总指挥,开赴华北抗日前线。10月间,又将在南方十三个地区的红军游击队改编为国民革命军新编第四军(简称新四军),任命叶挺为军长,项英为副军长,张云逸为参谋长,开赴华中抗日前线。在共产党的催促下,9月22日,国民党中央通讯社发表了《中共中央为公布国共合作宣言》。23日,蒋介石发表谈话,实际上承认了共产党的合法地位。至此,抗日民族统一战线正式形成,第二次国共合作开始。

第二次国共合作_国共第二次合作 -特点

一、第二次国共合作首先是军事、组织、政治上的合作

东北抗日联军资料图片

1937年7月7日,日本帝国主义以制造卢沟桥事变为起点,发动了全面侵华战争。在这生死存亡的关头,只有全民族团结抗战,才是中国生存和发展的唯一出路。中国共产党是民族革命战争和抗日民族统一战线的积极倡导者和组织者。1931年“九一八”事变后,中国共产党不仅在东北组织游击队抗日,大声疾呼全国人民立即行动起来,把日寇驱逐出中国,而且多次提出同要求抗日的军队和群众联合抗日的口号和主张。1935年12月,中国共产党召开著名的瓦窑堡会议,正式作出和通过了关于建立抗日民族统一战线的决议。

日本帝国主义侵入华北,促使国民党调整内外政策,也开始转变对共产党的政策。国共双方广泛讨论了国共合作的一系列问题,双方作出了一些相应的让步。从1937年1月起,国共两党在西安、杭州、南京、庐山等地进行了7次谈判,终于在9月下旬就几个主要问题(承认中国共产党的合法地位、红军改编、发表国共合作宣言)达成协议,第二次国共合作正式形成,开始了两党合作的新时期。

台儿庄战役总指挥李宗仁

将红军改编为国民革命军,表现了中国共产党实行国共合作、坚决抗日的诚意。八路军、新四军在共产党领导下同国民党军队合作,共同进行抗日战争,这是抗战时期国共两党合作的主要内容。国共两党首先在军事上达成联合行动的协议,有利于促进国共合作的进一步发展和全国抗日战争的开展。第二次国共合作形成之初,国民党对抗战是积极努力的,进行了上海会战、忻口太原会战、南京保卫战、徐州会战、武汉会战。在守卫宛平、南苑、南口、忻口、宝山、四行仓库、台儿庄等战役战斗中,国民党守军顽强杀敌,英勇奋战。国民党的这些战绩,受到中国共产党和全国人民的赞誉。

全国抗战开始时,两党军队主要是在战役上的配合。在敌军长驱直入、国民党军败退之际,八路军挺进山西前线,首战平型关,歼敌1000余人,取得全国抗战后第一个大胜利。接着,八路军配合国民党军保卫忻口、太原,在同蒲路北段和正太路上沉重打击敌人,掩护国民党军退却。太原失陷后,国民党军南撤,在华北以国民党军为主的正规战争结束,以八路军为主的游击战争转为主要地位。八路军遵照党中央制定的战略方针,展开于晋东北、晋西北、晋东南、晋西南,对占据中心城市和交通要道之敌取四面包围的战略态势,从而初步形成了以山西为主的敌后战场。随后,开辟了华北、华中敌后战场。敌后战场形成之后,在战略上积极配合和支援正面战场。

毛泽东对第二次国共合作的原因作过精辟分析:“国共之再合作,就是从共同的利益中产生出来的,民族危机已到最高深度,日本帝国主义要灭亡我们;中日之间的民族矛盾成为主要矛盾,这个矛盾成为一切问题的根据。”国共第二次合作的根本因素,是日益深重的民族危机迫使两党都重新审视和转变了自己的国内政策。所不同的是,中国共产党政策的转变是坚定的、彻底的,国民党政策的转变是动摇的、不彻底的;中国共产党政策的转变是全心全意为着人民,国民党政策的转变则主要是为自己的统治。

庐山会议资料图片

第二次国共合作形成之初,国内政治局面也一时出现了民主、团结的新气象。国民党承认各党各派的合法存在,给八路军发薪饷,并供给部分子弹,允许中国共产党在国民党统治区办报和发行书刊,释放了许多政治犯,修改了一些反动法令和颁布了一些有进步意义的新法令,召集国防会议、国民参政会,并成立国民参政会常务机构,吸收部分共产党人和进步人士参加政府的抗战工作,制定了抗战建国纲领,甚至还公开拒绝和驳斥日本的所谓“共同防共”。中国共产党对国民党内外政策方面的显著进步作出积极评价,制定了同国民党长期合作的方针。毛泽东指出:两党长期合作的基本政策,是“互助互让”。所谓互助,是两党都要发展,都要巩固,不可损人利己;互让,则是两党彼此作出必要的、积极的妥协。

抗战时期,民族斗争与阶级斗争同时并存,并有其一致性。在抗日民族统一战线中,统一性与独立性是辩证的统一。中国共产党在抗日民族统一战线中,执行又团结又斗争的方针。

国共签署《双十协定》

从1939年冬到1941年春,国民党连续两次发动反共高潮,其中的晋西事变、皖南事变震惊中外。面对国民党的反共摩擦和军事进攻,我党进行了有理、有利、有节的斗争。抗战胜利后,中国共产党根据争取长期合作的既定方针,组成以毛泽东为首的中共代表团到重庆谈判,签订了《双十协定》。但是,国民党依仗一时的军事优势,走上了分裂、内战、独裁的道路。1946年7月,国民党军队对解放区大举进攻,持续9年的第二次国共合作宣告结束。

在第二次国共合作的历史时期,中国共产党关于国共长期合作的愿望是真诚的、坚定的、一贯的。国共两党的合作,对国家、民族作出了巨大贡献。

二、国共第二次合作不是无原则的合作

抗日战争时期,当民族矛盾上升为主要矛盾时,国民党针对共产党提出的抗日民族统一战线政策,作出了政策和策略上的改变,从“武力剿共”改为“和平统一”,但其最终目的还是为了“根绝赤祸”。因此,在八年抗战中,国共关系时起时伏,国民党不断制造摩擦,多次掀起反共高潮。

中国共产党从全民族利益出发,始终坚持正确的抗日民族统一战线政策,在政治上对国民党作了积极的让步。这种让步是以国民党实行抗日,并承认共产党及其领导的军队的合法地位为条件的。中国共产党也清醒地认识到国民党的阶级实质。国民党的抗战是片面的,脱离群众的,它限制人民的抗日活动,限制、削弱以至企图消灭共产党领导的人民革命力量。在这样复杂的形势下,既有中日之间的侵略与反侵略斗争,又有国共之间的限制与反限制斗争。共产党既要坚持抗日斗争,又要反对国民党顽固派的妥协、反共活动;既要坚持国共合作、团结国民党抗日,又要同国民党顽固派溶共、限共、反共活动作斗争。在抗日战争中,中国共产党成功地处理国共关系,把抗日与反对国民党顽固派的斗争恰当地结合起来。这个结合是民族斗争与阶级斗争的统一,是民族革命任务和民主革命任务的有机结合。在反对国民党顽固派的斗争中,共产党坚持独立自主原则,坚持又联合又斗争,以斗争求团结的策略,做到有理、有利、有节,并在斗争中独立自主地发展人民革命力量。同时,广泛团结一切可以团结的力量,发展进步势力,争取中间势力,最大限度地孤立顽固派势力。

第二次国共合作_国共第二次合作 -意义

一、取得抗日民族统一战线的全面胜利

日本投降仪式资料图片

抗日战争极大地激发了全国人民的爱国热情,增强了民族凝聚力和向心力,促进了国内团结,国共两党实现第二次合作,建立起抗日民族统一战线。全面抗战路线是中国共产党指导对日抗战的总路线,没有国共合作,就不可能有举国一致的抗日。

二、中国共产党的政治地位发生有利变化

抗日战争决定了国共两党的兴衰消长,改变了它们在国内政治生活中的地位,并且奠定了未来中国政治走向的基础。

抗战爆发时,中国共产党党员只有4万人;红军和南方游击队改编为八路军、新四军时,总共只有五六万人。共产党在国内外政治影响有限,军事力量弱小。随着抗日战争的发展,中国共产党在政治上逐渐走向全国、全世界,军事力量也有了空前的发展。中国共产党动员全国人民实行全民族抗战,八路军、新四军挺进敌后,广泛发动群众,组织抗日武装,开辟了广大的敌后战场。抗战胜利时,中国共产党党员发展到120多万;人民军队发展到120余万,民兵发展到260万;抗日民主根据地面积近100万平方公里,人口近1亿。

中国共产党始终为巩固和发展抗日民族统一战线作出努力,坚持以阶级斗争服从民族斗争,以长期合作支持长期战争,制定和实施了抗日民族统一战线的全部必要的政策。这些政策保障了各抗日阶级、阶层的根本利益,调动了他们的抗日积极性,推动了全国抗战。

抗日战争是争取民族独立和国内民主革命相结合的战争。争取民族解放斗争的胜利,是国民党、共产党和全国人民共同取得的;维护统一战线的基础国共合作,推动民主革命进程,是共产党领导人民群众取得的。抗日战争是中国近代历史上的一个根本转折:一是近百年间中国抵抗外国侵略的战争无不遭受失败,抗日战争第一次取得了反侵略战争的全面胜利;二是八年抗战决定性地改变了中国内部政治力量的对比。抗日战争中,军事上与国内政治关系上同时存在着两个过程、两种演变:一个过程、一种演变是日本侵略者的力量由强变弱,由军事胜利到最后彻底失败;又一个过程、一种演变是国内两大政治势力共产党与国民党的力量朝相反方向发展,人民力量迅速壮大起来。共产党与国民党两大政治势力朝相反方向变化,是它们站在不同阶级立场上产生的对抗战的不同态度、与人民群众的不同关系造成的。由于国共两党的政策、方针及其实践存在着巨大差异,产生的社会效应也明显不同。中国共产党深得人心,力量大发展,威望不断上升;国民党丧失民心,日渐孤立,地位急剧下降。两党各自不同的政治运行,决定了各自的政治前程。

爱华网

爱华网