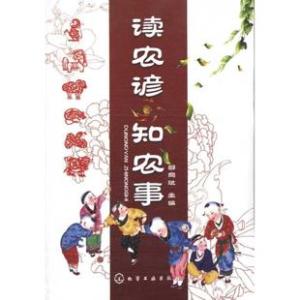

农谚流传相当久远,不少古书上已有记载。农谚讲的是农业生产。广义的农业生产包括农、林、牧、副、渔五业,农之中还包括农作物、果蔬、蚕桑等,这些内容在农谚中都有。再说,农业生产离不开土壤、肥料、水分、温度以至于季节、气象、气候条件,这些方面在农谚中占有大量内容。农业生产又是由人在进行的,因此农谚中还有很多内容离不开人与人的关系,经营管理的经验等。

农谚_农谚 -基本解释

农谚 (nóng yàn)

有关农业生产的谚语,是农民在长期生产实践里总结出来的经验。

农谚_农谚 -数量特点

收录分布

解放前费洁心所收集的《中国农谚》,是由时令、气象、作物、饲养、箴言等五大部分组成的,虽然不很理想,但可以从这个分类中看出农谚内容的几个特点。据笔者对该书5953条农谚的统计。 属于时令之部的为2961条,占全部的40.45%;气象之部1556条,占26.22%,作物之部1020条,占17.18%;饲养之部251条,占4.23%;箴言之部707条,占11.91%。从个分配的百分率可以看出两点:其一,气象与时令的农谚共占2/3,反映了农业生产发展过程对自然条件的依赖性。不违农时,适时播种,是进行农业生产的先决条件,从原始的刀耕火种到现代化的机器耕种,农业技术起了多么大的变化,只有适时播种是不能任意改变的。为了正确掌握农时,几千年来劳动人民总结了丰富的经验,经受了足够的教训,因而以时令为中心的农谚竟占到40%左右。旱、涝、风、寒等自然灾害在小农经济的封建社会时期,更是无法克服的莫大威胁,因此企图掌握自然灾害规律的农谚也占到1/4。

具体数据

费洁心所收的农谚,限于他个人的条件,共只5953条。建国以后,农业出版社以吕平为主,进行了有计划的全国农谚收集工作,共得10万余条,经过归并整理分类,共得31400余条,分成《中国农谚》上下两册出版。上册是农作物部分,包括大田作物、棉麻、果蔬、蚕桑、豆类、油料直至花卉为止,据笔者统计,共约16200余条;下册为总论及畜牧、渔业、林业等部分,总论包括土、肥、种、田间管理、水利及气象等,共约15200余条。又将该书上下两册按类分别统计结果,大体上同上述费洁心的统计结果类似。但所见的规律性更为明显。即全部农谚中,以气象农谚最占多数,共得7903条,占全部的25.16%。其次就是水稻,共4573条,占全部的14.56%;第三是麦类,共3596条,占全部的11.45%。其余的分散到各种作物上,条数有多有少,都远不及稻麦那样多。稻麦及粟黍类农谚条数的比例,很像笔者对《古今图书集成》草木典谷部文献所作统计的结果,在《集成》中,也是以稻的文献量占首位,各种麦合起来居次位,粟黍又次之,三者所占比重超过其他任何的作物。 文字记载量的比重同农民口头谚语的比重如此一致,是客观事物规律的如实反映。将果树和蔬菜类供不应求也只得1571条,占全部的5.00%。粮食方面,像玉米和甘薯是迟至明末才引进普及的。玉米很快积累起222条,当然比重不高,仅占0.70%;甘薯积累起366条,占1.16%。自古农桑衣食并举,棉花较之蚕桑是后起的,但推广极快,积累的农谚超过了蚕桑,棉花有1243条,占3.95%;蚕桑只355条,占1.13%,蚕桑的农谚不应这样少,其原因待查。农作物和畜牧这粮畜两条腿中,畜牧部分的农谚远少于作物,只有1433条,占全部的4.56%,这是中国农区食物结构的特点,农区人口增长的压力使得农区拿不出更多的土地饲养家畜。在家畜的农谚中,以猪最多,猪在南方是舍饲杂食,不需草场牧地。家畜农谚一个突出之点,是对家畜的鉴别农谚较多,且很生动有据,很像汉代以来的《相马经》、《相牛经》之类,只是句子短少而已。

农谚_农谚 -结构分析

综述

为了更好地总结农谚,有必要对千百年流传下来的农谚,就其句法结构和表达方法作些剖视,以便从中学习一些对发展新农谚、创造新农谚有益的经验。

句法

农谚的句子比较精炼朴素,但是把大量的农谚加以排以分析,就可以发现农谚的句子也相当错综复杂。先就每句的字数看,据笔者就全国农谚15823条(约36万字)的分类统计, 最少的是3字一条,最多的是196字一条。如将字数不同的各条称为一个“句类”,则从3字一条顺次到58字一条,共有56种不同句类:从60字到196字,共有34句类,总计从3字条到196字条共有90句类。值得注意的是,这90种句类中各类所拥有的句子数是不平衡的,绝大部分集中于10、8、14、12、7、6、13、5、16、20、9和11等12种句类中,共有14524条,占总数的91.79%;而这12句类中,又以10、8、14、12、7、6等6句类为最多,共11857条,占总数的74.93%。另就浙江农谚农作物部分的统计来看,也存在同样的分配情况。

・农谚句法的表现及其特征

农谚是人们口头流传的谚语,除个别情况外(如九九歌之类),一般每句类字数不宜太多,否则不便于口头传诵。尽管有些农谚可达100多字,而实际上占绝大多数的不超过20字,更多的是不超过14字。又因为农谚的内容很丰富,太短了就无法表达较多的内容,所以6字以下的5字、4字、3字句也不太多,在全部15823句农谚中,5字句只出现468句,占2.95%;4字句只出现150句,占0.94%;3字句更少,仅出现6句(因限于篇幅,这里没有将各句类所占分配情况一一列表)。

・全国农谚及浙江农谚句类的分配

句类|全国农谚90句类出现次数|占总数%|浙江农谚24句类出现次数|占总数%

10字句|3899|26.64|324|30.00

8字句|2185|13.80|151|13.96

14字句|2149|13.58|113|10.45

12字句|1335|8.43|12|10.36

7字句|1182|7.47|111|10.26

6字句|1107|6.99|92|8.51

以上6句类共计|11857|74.93|903|83.54

13、15、16、20、9、11句类共计|2667|16.86|127|11.74

以上12句类共计|14524|91.79|1030|95.28

其余句类共计|1299|8.21|51|4.72

总计|15823|100.00|1081|100.00

附注:全国农谚包括农作物、果蔬、畜牧、气象、时令等各方面,浙江农谚仅为农作物栽培方面。

由20字构成或由28字构成的句类(类似旧诗中的五绝、七绝)在农谚中不占优势(20字句共出现373句,28字句共出现132句),反之,却以20字和28字的半数即10字句和14字句占绝对优势,也是很值得注意的现象。

在占总数四分之三以上的6、7、8、10、12、14字等6个句类中,偶数句占5种,奇数句仅7字一种,这也符合于我国人民口语或书写中常以成双表达的习惯。

・农谚各句类所包含的句式示例

在字数相同的每一句类中,其表达的方式还有好几种,例如同属10字句类,表达方式可以是5字加5字的(以5+5代表之,下同),也可以是3+7的,4+6的,6+4的等等。兹就常见的8字、9字、10字、11字、12字等5种句类的句式举例说明如下:

◇8字句

句式|例句

4+4|清水下种,混水插秧

3+5|立了秋,再小一齐揪

2+2+2+2|旱插,早活;快长,快大

◇9字句

句式|例句

4+5|不怕天旱,只怕锄头断

5+4|七十天荞麦,八十天雨

3+3+3|六月到,卖棉被,买灰料

◇10字句

句式|例句

5+5|会插不会插,瞅你两只脚

4+6|买种百斤,不如留种一斤

3+7|七月秋,里里外外施到抽

3+3+4|一季草,两季稻,草好稻好

4+3+3|夏至后压,一担苗,一担薯

◇11字句

句式|例句

5+6|会种种一丘,不会种种千丘

6+5|花草田种白稻,丘丘有谷挑

4+7|千处粪田,不如一处来粪秧

7+4|立秋前早一天种,早一天收

3+3+5|破粪缸,不用甩,壅田多餐饭

5+3+3|种田不施肥,你骗它,它骗你

◇12字句

句式|例句

6+6|荞不见霜不老,麦不吃风不黄

5+7|要想多打粮,包谷绿豆种两样

7+5|种种甘薯种种稻,产量年年高

4+4+4|头麻见秧,二麻见糠,三麻见霜

3+3+3+3|春插时,夏插刻,春争日,夏争时

◇13字句

3+3+7|立秋种,处暑栽,立冬前后收白菜。

3+3+7|白露早,寒露迟,秋分种麦正宜时。

◇14字句

7+7I冬天麦盖三层被,来年枕着馒头睡。

根据上表举例,试将浙江农谚农作物之部1081条24句类排比分类,结果共得64种句式。如果就全国农谚来分类,句式当然还要多些。需要指出的是,常见的句式基本上都集中在常见的句类中,其余是比较次要的。而且由于口头传诵或文字记录上的差误,只要有一字、一音的出入,即会引起句式的改变。例如上表11字句类中4+7式“千处粪田,不如一处来粪秧”中,如果去掉“来”字,便属于10字句的4+6式了。因此,从继承遗产创造新农谚的角度看,值得注意的不是问到底农谚有多少句类句式,倒是要注意这许多句类句式中那些最为常用、易记易诵。例如9字句的“扒根的稻子培根的谷”,“打春的萝卜立秋的瓜”,10字句的“立了秋,不论大小一齐揪”,“立了冬,只有梳头吃饭工”,13字句的“立了秋,雨水收,有塘有坝赶快修”,“打了春,立了夏,先种黍子后种麻”,14字句的“头锄皮,二锄泥,三锄四锄花花离离”等都是以短长相配取胜,容易朗诵上口的好句式,值得我们继承学习。

修辞方法

农谚除了句法结构的错综复杂变化以外,就其表达内容的修辞方法来看,也是丰富多彩的。农民群众知道通过各式各样的修辞方法来表达其生产技术经验,兹试举例说明如次:

・比喻

农谚善用比喻,因而容易使人理解、接受。农谚中的比喻有两种,一种是明喻,一种是暗喻。以明喻较多,如“人无力,桂圆荔枝;地无力,河泥草子”,“熟土加生土,好比病人吃猪肚”,“冬雪是麦被,越压会越长”,“蚕豆盖层泥,好比三九盖棉衣”。暗喻如:“秧草起身,还要点心”,以点心隐指起身肥。不论明喻暗喻都是常用人的生活来相比,显得更加亲切易晓。

・借代

农谚中常多借代手法,以局部代表全体,以具体代表抽象,这样就更其生动。例如“没有泥腿,饿死油嘴”,这里以“泥腿”代表劳动人民,以“油嘴”代表剥削者。又如“隔重山,多一担,隔条河,多一箩”,这是指异地换种可以增产,换种的距离、原则很难具体说明,农谚就用“一座山”、“一条河”来代表。

・婉曲

这是农谚中应用得相当多的手法。农民喜欢用婉曲含蓄的话把本意烘托出来,例如“削断麦根,牵断磨心”,是说麦子需要勤中耕,中耕后可以增产,但他不用增产等明字眼,而说麦子加工,磨大量的麦粉时可能会把磨心都牵断了,这样烘托来说,以鼓励人们作好田间中耕工作。其他如“麦田舞龙灯,小麦同样生”是指小麦苗期镇压作用的;“小暑不见底,有谷没有米”是指不烤田会引起倒伏及秕谷的;“芝麻田三日晴,回家洗油瓶”是指天旱有利于芝麻丰收的;“立冬种豆一筷长,两粒豆子换一双”是警告不要失时播种的;“田头地角出黄金”是鼓励人们充分利用隙地种植各种作物的;“伤心割菜子,洒泪收芝麻”是指芝麻和油菜两种作物成熟时极易脱粒,遗失很多的。

・铺张

这也是农谚中常见的手法,往往用于强调某种措施或某一环节的重要性。例如强调油菜腊肥的重要说:“千浇万浇,不及腊粪一浇”;强调处暑前后稻子灌水的重要,就用“千车万车,不及处暑一车”;强调秧田施肥的重要,说:“会施施一丘,不会施施千丘,施千丘不如施一丘。”遇到这种铺张的农谚,就不可照字面直解,要认识它是文字夸张的手法。

・比拟

大抵是将物比拟作人,富有感染力。例如:“大豆耳聋,越锄越通”;实际是指大豆需要中耕,根系及根瘤才能生长良好。“麦子屁股痒,越

爱华网

爱华网