林纾(1852~1924)近代文学家、翻译家。原名群玉,字琴南,号畏庐,别署冷红生,晚称蠡叟、补柳翁、践卓翁、长安卖画翁.博学强记,能诗,能文,能画,有狂生的称号。光绪八年(1882)举人,考进士不中。二十六年(1900),在北京任五城中学国文教员。所作古文,为桐城派大师吴汝纶所推重,名益著,因任北京大学讲席。辛亥革命后,入北洋军人徐树铮所办正志学校教学,推重桐城派古文。后在北京,专以译书售稿与卖文卖画为生。

林纾_林纾 -人物简介

林纾(1852~1924年),近代文学家、翻译家。福建闽县(今福州市)人。早年曾从同县薛锡极读欧阳修文及杜甫诗。后读同县李宗言家所藏书,不下三、四万卷,博学强记,能诗,能文,能画,有狂生的称号。光绪八年(1882年)举人,考进士不中。二十六年(1900年),在北京任五城中学国文教员。所作古文,为桐城派大师吴汝纶所推重,名益着,因任北京大学讲席。辛亥革命后,入北洋军人徐树铮所办正志学校教学,推重桐城派古文。后在北京,专以译书售稿与卖文卖画为生。生平重要事迹为创办“苍霞精舍”――今福建工程学院前身。

林纾_林纾 -生平经历

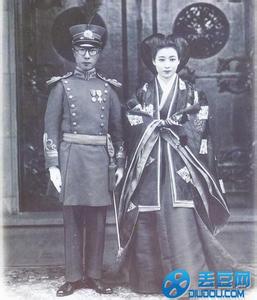

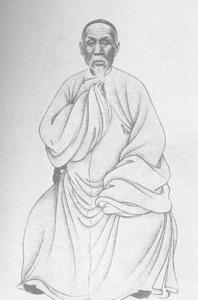

林纾

林纾少孤家贫,自幼嗜书如命,五岁时在私塾旁听,感动过私塾教师。自言“四十五以内,匪书不观”,“杂收断简零篇用自磨治”,校阅古籍二千馀卷。林纾崇尚程朱理学,自言读程朱二氏之书“笃嗜如饫粱肉”,但却又能看清“宋儒嗜两庑之冷肉,凝拘挛曲局其身,尽日作礼容,虽心中私念美女颜色,亦不敢少动”的虚伪。

林纾性情急躁,思想属保守派,与当时新文化运动的领袖如陈独秀、胡适等人意见相左。其实林纾并不反对白话,他还写过白话诗,他只是反对尽废古文。林纾称胡适是“左右校长而出”的“秦二世”。不过胡适对林纾的成绩仍有正面的评价,《五十年来中国之文学》文中提到:“古文不曾做过长篇的小说,林纾居然用古文译了一百多种长篇的小说。古文里有很少滑稽的风味,林纾居然用古文译了欧文和狄更斯的作品。古文不长于写情,林纾居然用古文译了《茶花女》与《迦因小传》等书。古文的应用,自司马迁以来,从没有这种大的成绩。”周作人指出:“他介绍外国文学,虽然用了班、马的古文,其努力与成绩绝不在任何人之下。……老实说,我们几乎都因了林译才知道外国有小说,引起一点对于外国文学的兴味,我个人还曾经很模仿过他的译文。”亚瑟・威利评论说:“狄更斯……所有过度的经营、过分的夸张和不自禁的饶舌,(在林译里)都消失了。幽默仍在,不过被简洁的文体改变了。狄更斯由于过度繁冗所损坏的每一地方,林纾都从容地、适当地补救过来。”

林纾

琴南不谙外语,不能读外国原着,只能“玩索译本,默印心中”,后来他与王寿昌、魏易、王庆骥、王庆通等人合作,翻译外国小说,曾笔述英、法、美、比、俄、挪威、瑞士、希腊、日本和西班牙等国的作品。林纾译书的速度极快,他自己曾经形容“耳受手追,声已笔止”,当然也有不少误译,评价毁誉参半,林纾自己也把责任推掉:“鄙人不审西文,但能笔达,即有讹错,均出不知”。甚至把许多极好的剧本,译成了小说,郑振铎曾指出:“如莎士比亚的剧本《亨利第四》、《雷差得纪》、《亨利第六》、《凯撒遗事》以及易卜生的《群鬼》(梅孽)都是被他译得变成了另外一部书了。”林纾与魏易合作完成美国作家斯托夫人的《黑奴吁天录》(1901年),他在书前的“例言”说:“是书开场、伏脉、接笋、结穴,处处均得古文家义法”。

林纾一生着译甚丰,共译小说超过213部,翻译小说最多的是英国哈葛德的作品,其他还包括有莎士比亚、笛福、斯威夫特、兰姆、史蒂文森、狄更斯、司各特、科南・道尔、欧文、雨果、大仲马、小仲马、巴尔扎克、伊索、易卜生、托尔斯泰等名家的作品。稿酬如潮,他的好友陈衍(石遗)戏称他的书房是“造币厂”。根据钱钟书的观察,在译完《离恨天》(Paul et Virginie, 1913年)之前,林译本十之七八都很出色,后期的译笔逐渐退步,无甚趣味。

林纾_林纾 -思想变化

林纾半身照

戊戌维新前,林纾在福建每天和友人谈新政,作《闽中新乐府》50首,反映了他当时的进步思想。像《村先生》、《兴女学》等,主张改革儿童教育,兴办女子教育,宣传爱国思想:"今日国仇似海深,复仇须鼓儿童心。"(《村先生》)这种宣传爱国的精神,在甲午中日战争后更有发扬,像他所作《徐景颜传》,就表扬海军的为国牺牲。

林纾后来思想转向保守,跟他始终主张维新、忠于清光绪帝的立场有关。辛亥革命后,他在《畏庐诗存・自序》里说,"革命军起,皇帝让政。闻闻见见,均弗适于馀心","惟所恋恋者故君耳"。他虽然没有在清朝做官,却十谒光绪帝的陵墓。因此,入民国后,他和桐城马其昶、姚永概相继离开北京大学,并攻击革命家章炳麟为"庸妄巨子,剽袭汉人馀唾","意境义法,概置弗讲"(《与姚永概书》)为桐城派张目。五四运动中,《新青年》杂志提倡以白话代文言,发自北京大学。林纾写信给北大校长蔡元培称:"若尽废古书,行用土语为文字,则都下引车卖浆之徒所操之语,按之皆有文法","凡京津之稗贩,均可用为教授矣。"(《答大学堂校长蔡鹤卿太史书》)从保守转到反对"五四"新文学运动。

林纾_林纾 -学术主张

林纾

林纾少孤,自云“四十五以内,匪书不观”。十一岁从同里薛锡极问古文辞,读杜诗、欧文务于精熟。自十三龄至于二十,“杂收断简零篇用自磨治”,校阅古籍不下二千馀卷。三十一岁结识李宗言,见其兄弟积书连楹,一一借读且尽。非但经、子、史籍,凡唐宋小说家言也无不搜括。后由博览转为精读。对生平所嗜书,沉酣求索,如味醇酒,枕籍至深。

林纾崇尚程、朱理学,读程朱二氏之书“笃嗜如饫粱肉”,却能揭露“宋儒嗜两庑之冷肉,凝拘挛曲局其身,尽日作礼容,虽心中私念美女颜色,亦不敢少动”的虚伪性,嘲笑“理学之人宗程朱,堂堂气节诛教徒。兵船一至理学慑,文移词语多模糊”。他维护封建礼教,指责青年人“欲废黜三纲,夷君臣,平父子,广其自由之途辙”,还说“荡子人含禽兽性,吾曹岂可与同群”,又敢把与封建礼教不相容的《迦茵小传》整部译出。严复《甲辰出都呈同里诸公》诗云:

孤山处士音琅琅,皂袍演说常登堂。

可怜一卷茶花女,断尽支那荡子肠。

林纾的古文论,以桐城派提倡的义法为核心,以左、马、班、韩之文为“天下文章之祖庭”,以为“取义于经,取材于史,多读儒先之书,留心天下之事,文字所出,自有不可磨灭之光气”。同时林纾也看到了桐城派的种种弊病,反对墨守成规,要求“守法度,有高出法度外之眼光;循法度,有超出法度外之道力”。并提醒人们,“盖姚文最严净。吾人喜其严净,一沉溺其中,便成薄弱”;专于桐城派古文中揣摩声调,“亦必无精气神味”。他认为学桐城不如学左、庄、班、马,韩、柳、欧、曾。并以为在学习中应知变化,做到能入能出。“入者,师法也;出者,变化也。”

林纾_林纾 -作品介绍

林纾有《畏庐诗存》,却删去了《闽中新乐府》。他自称"吾诗七律专学东坡(苏轼)、简斋(陈与义);七绝学白石(姜夔)、石田(沈周),参以荆公(王安石);五古学韩(愈);其论事之诗则学杜(甫)"(《林畏庐先生手札》)。他最推重自己的古文,批评康有为赠诗称赞他的译着,而不谈他的古文是"舍本逐末"(同前)。他自言在京与吴汝纶论《史记》为文之用心,深得吴之首肯。又推重吴汝纶评点《史记》"发神枢鬼藏之秘"(《桐城吴先生点勘史记读本序》)。又称吴始见其文,赞曰:"是抑遏掩蔽,能伏其光气者。"(《赠马通伯先生序》)他标榜桐城派,其实他的古文跟桐城派并不相同。像《冷红生传》、《苍霞精舍后轩记》、《赵聋子小传》,都善于叙事抒情,写得生动而有感情,或杂以诙谐,能感动人,不像桐城派文的谨严而较平顺。他的《畏庐文集》,于闲漫细琐之处,曲曲传情,与归有光文相近。他自己也说:"六百年中,震川(归有光)外无一人敢当我者。"(《林畏庐先生手札》)晚年名高,好自矜张。或伤于蹇涩,不复如初集之清劲婉媚了。其实林纾的成就还在他的"林译小说",他的诗文和画,都为译着所掩。

翻译作品

林纾翻译小说始于光绪二十三年(1897年),与精通法文的王寿昌合译法国小仲马《巴黎茶花女遗事》,二十五年一月在福州由畏庐刊行。这是中国介绍西洋小说的第一部,为国人见所未见,一时风行全国,备受赞扬。接着他受商务印书馆的邀请专译欧美小说,先后共译作品180 馀种。介绍有美国、英国、法国、俄国、希腊、德国、日本、比利时、瑞士、挪威、西班牙的作品。单行本主要由商务印书馆刊行,未出单行本的多在《小说月报》、《小说世界》上刊载。跟林合译美英作品者有魏易、曾宗巩、陈家麟、毛文钟等,合译法国作品者有王寿昌、王庆通、王庆骥、李世中等。

林纾译得最多的是英国哈葛德,有《迦因小传》、《鬼山狼侠传》等20种;其次为英国柯南道尔,有《歇洛克奇案开场》等7种。林译小说属于世界名作家和世界名着的,有俄国托尔斯泰的《现身说法》等6种,法国小仲马《巴黎茶花女遗事》等5种,大仲马《玉楼花劫》等2种,英国狄更斯的《贼史》等5种,莎士比亚的《凯撒遗事》等4种,司各特的《撒克逊劫后英雄略》等3种,美国欧文的《拊掌录》等3种,希腊伊索的《伊索寓言》,挪威易卜生的《梅孽》,瑞士威斯的《□巢记》,西班牙塞万提斯的《魔侠传》,英国笛福的《鲁滨孙飘流记》,菲尔丁的《洞冥记》,斯威夫特的《海外轩渠录》,斯蒂文森的《新天方夜谭》,里德的《吟边燕语》,安东尼・霍普的《西奴林娜小传》,美国斯托夫人的《黑奴吁天录》,法国巴尔扎克的《哀吹录》,雨果的《双雄义死录》,日本德富健次郎的《不如归》。

林纾和他翻译的《茶花女遗事》

林纾不懂外文,选择原本之权全操于口译者之手,因而也产生了一些疵误,如把名着改编或删节的儿童读物当作名着原作,把莎士比亚和易卜生的剧本译成小说,把易卜生的国籍误成德国等。即使这样,林纾仍然译了40馀种世界名着,这在中国,不曾有过第二个。

翻译特色

林译小说的译笔有其独自的特色和成功处。如所译《撒克逊劫后英雄略》,颇能保有原文的情调,人物也能传原着之神。《孝女耐儿传》中,写胖妇劝主妇之母为主妇出气以重罚其夫一段,不仅原作情调未改,有时连最难表达的幽默也能表达出来。他的译笔一般轻快明爽。

翻译速度

林纾译书的速度是他引以自豪的。口述者未毕其词,而纾已书在纸,能一时许译就千言,不窜一字。他是古文家,喜欢用古文义法来讲他译的小说。他赞美狄更斯"扫荡名士美人之局,专为下等社会写照",善于"刻画市井卑污龌龊之事",善叙"家常平淡之事"(《孝女耐儿传自序》),而用《史记・外戚传》写窦长君的话作比,认为《史记》中此等笔墨亦不多见。又说《红楼梦》虽亦"善于体物,终竟雅多俗寡"。通过用《史记》、《红楼梦》作比,赏识狄更斯的笔墨,为中国读者打开了眼界。他在《不如归序》里,称德富健次郎"夹叙甲午战事甚详。馀译既,若不胜有冤抑之情,必欲附此一伸"。又说:"纾年已老,报国无日,故日为叫旦之鸡,冀吾同胞警醒。"这说明他翻译小说,不光要把外国小说艺术技巧介绍到中国来,更要把他的爱国热诚,通过翻译感动读者,加上他凭着自己的文学素养,用来补有些原作的不足,使他的译作竟胜过有些原作。他借助他人口译来翻译的小说,其中的成功译作至今还具有生命力。

翻译不足

林纾的翻译亦被认为有不足之处。钱钟书在收录于《七缀集》中的《林纾的翻译》一文中评论道:“林纾近30年的翻译生涯,以1913年译完《离恨天》为界,明显地分为前后两期。前期林译十之七八都很醒目,后期译笔逐渐退步,色彩枯暗,劲头松懈,使读者厌倦。”

其他作品

林纾除翻译小说外,文有《畏庐文集》、《续集》、《三集》,诗有《畏庐诗存》、《闽中新乐府》,自着小说有《京华碧血录》、《巾帼阳秋》、《冤海灵光》、《金陵秋》等,笔记有《畏庐漫录》、《畏庐笔记》、《畏庐琐记》、《技击馀闻》等,传奇有《蜀鹃啼》、《合浦珠》、《天妃庙》等。还有古文研究着作《韩柳文研究法》、《春觉斋论文》以及《左孟庄骚精华录》、《左传撷华》等。

林纾_林纾 -人物评价

林纾青年时代便关心世界形势,认为中国要富强,必须学习西方。中年而后,“尽购中国所有东西洋译本读之,提要钩元而会其通,为省中后起英隽所矜式”。他不懂外语,不能读原着,只靠“玩索译本,默印心中”,常向马尾船政学堂师生“质西书疑义”。后来他与朋友王寿昌、魏易、王庆骥、王庆通等人合作,翻译外国小说,曾笔述英、法、美、比、俄、挪威、瑞士、希腊、日本和西班牙等十几个国家的几十名作家的作品。一生着译甚丰,翻译小说达二百馀种,为中国近代译界所罕见,曾被人誉为“译界之王”。曾朴认为,林纾没有认识到白话文为大势所趋,坚持使用古文体翻译外国小说,是他翻译生涯最大的缺陷。这是中肯的评价。倘若林纾能在翻译创作盛期用白话文翻译小说,将会有更多中文基础薄弱的民众读到外国文学。

林纾乐善好施,在他译作畅销海内的那几年,月收入近万,他大部分都用来资助家境贫寒的学生上学。他自己不会外文,却资助了许多学生到国外深造。晚年,林纾的古文体受到新文学运动的冲击,终于丢了北大的教席,从此经济情况大不如前。那些曾受到他接济的学生,此时都学成回国,在社会上崭露头角。他们聚在一起,商量了一个既能帮助恩师度过窘境又不使恩师难堪的计策:他们捐款成立了一个基金会,名义上是为了支持林纾的翻译工作,实际上款项都由林纾自行使用,常常用于他私人的日常开销。

林纾_林纾 -主要作品

译作作品

《巴黎茶花女遗事》,法国小仲马,林纾、王寿昌合译(1898-1899)

《吟边燕语》,莎士比亚着,林纾、魏易合译。(1903)

《伊索寓言》,希腊伊索,与严培南、严璩合译。(1903)

《利俾瑟战血馀腥记》,法国阿猛查德着,林纾、曾宗巩译(1904)

《黑奴吁天录》,即《汤姆叔叔的小屋》,美国斯托夫人,林纾、魏易合译(1905)

《迦因小传》,英国哈葛德着(1905)

《埃及金字塔剖尸记》,英国哈葛德着,林纾、曾宗巩合译(1905)

《英孝子火山报仇录》,英国哈葛德着,林纾、魏易合译(1905)

《鬼山狼侠传》,即《百合娜达》,英国哈葛德着,林纾、曾宗巩合译(Nada the Lily, 1905)

《斐洲烟水愁城录》,英国哈葛德着,林纾、曾宗巩合译(1905)

《玉雪留痕》,英国哈葛德着,林纾、魏易合译(1905)

《埃斯兰情侠传》,英国哈葛德着,林纾、魏易合译(Eric Brighteyes, 1905)

《拿破仑本纪》,洛加德(John Gibson Lockhart)原着。林纾、魏易合译。(History of Napoleon Bonaparte, 1905)

《撒克逊劫后英雄略》,沃尔特・司各特着,即《艾凡赫》(Ivanhoe, 1905)

《鲁滨孙飘流记》(RobinSon Crusoe),英国丹尼尔・笛福,林纾、曾宗巩译。(1905年)

《美洲童子万里寻亲记》,增米・亚丁着,林纾、曾宗巩合译。(1905年)

《肉券》,林纾着。与魏易合译。(1905)

《女师饮剑记》,布司白(Guy Boothby)原着。(1905)

《洪罕女郎传》,英国哈葛德着,林纾、魏易合译(1906)

《雾中人》,英国哈葛德着,林纾、曾宗巩合译(1906)

《蛮荒志异》,英国哈葛德着,林纾、曾宗巩(1906)

《橡湖仙影》,英国哈葛德着,林纾、魏易合译(1906)

《红礁画桨录》,英国哈葛德着,林纾、魏易合译(1906)

《海外轩渠录》即《格理弗游记》英国乔纳森・斯威夫特,林纾、魏易合译(1906)

《拊掌录》,即《见闻札记》,美国作家华盛顿・欧文的短篇小说集,林纾、魏易合译(1907)

《金风铁雨录》,阿瑟・柯南・道尔着林纾、魏易合译(1907)

《滑稽外史》,即《尼古拉斯・尼克尔贝》,英国狄更斯,林纾、魏易合译(1907)

《十字军英雄记》,英司各特着,魏易口译。(1907),商务印书馆出版。

《剑底鸳鸯》,英司各特着,林纾、魏易合译(1907)

《神枢鬼藏录》,阿瑟毛利森(Arthur Morrison)原着。林纾、魏易合译(1907)

《旅行述异》,英国华盛顿・欧文,林纾、魏易合译(1907)

《大食故宫馀载》即《阿尔罕伯拉》,英国华盛顿・欧文,林纾、魏易合译(1907)

《空谷佳人》,英国博兰克巴勒着,林纾、魏易合译(1907)

《双孝子喋血酬恩记》,英国大隈克司蒂穆雷(David Christie Murray)着,林纾、魏易合译(1907)

《孤星泪》,法国嚣俄(雨果)着,林纾、魏易合译(1907)

《旅行述异》,英国华盛顿・欧文,林纾、魏易合译(1907)

《爱国二童子传》,法国沛那,林纾、李世中合译(1907)

《花因》,几拉德原着,林纾、魏易合译(1907)

《藕孔避兵录》,菲利浦斯?奥本海姆(E.Phillips Oppenheim)原着,林纾、魏易合译(The Secret, 1907)

《孝女耐儿传》,即《老古玩店》,英国狄更斯,林纾、魏易合译(1908)

《贼史》,即《孤雏泪》(Oliver Twist),英国狄更斯,林纾、魏易合译(1908)

《块肉馀生录》,即《大卫・科波菲尔》,英国狄更斯,林纾、魏易合译(1908)

《块肉馀生述后编》,英国狄更斯,林纾、魏易合译(1908)

《夏洛克奇案开场》,即推理小说《福尔摩斯》中的《血字的研究》,英柯南达利着。(1908年)

《玉楼花劫》,法国大仲马(1908)

《新天方夜谭》,斯蒂文森、佛尼司地文,林纾、曾宗巩合译(1908)

《髯刺客传》,柯南达利着,即英国柯南・道尔,林纾、魏易合译(1908)

《恨绮愁罗记》,柯南达利着,林纾、魏易合译(1908)

《电影楼台》,柯南达利着,林纾、魏易合译(1908)

《蛇女士传》,柯南达利着,林纾、魏易合译(1908)

《西北亚郡主别传》(For Love or Crown),马支孟德(Arthur W.Marchmont)着,林纾、魏易合译(1908)

《荒唐言》,伊门斯宾塞尔原着,林纾、曾宗巩合译(1908)

《大侠繁露传》,男爵夫人阿克西原着,林纾、魏易合译(1908)

《钟乳骷髅》,林纾、曾宗巩合译。(1908)

《不如归》,日本德富健次郎着,林纾、魏易合译。(1908)

《冰雪姻缘》,即《董贝父子》(1909年3月)

《黑太子南征录》,英国柯南达利,林纾、魏易合译。(1909)

《玑司刺虎记》,英国哈葛德着,林纾、陈家麟合译。(1909)

《藕孔避兵录》,英国斐立伯倭本翰着,林纾、魏易合译。(1909)

《西奴林娜小史》,安东尼・霍普(Anthony Hope),林纾、魏易合译。(1909)

《芦花馀孽》,色东麦里曼(Henry Seton Merriman)原着。林纾、魏易合译。(1909)

《慧星夺婿案》,却洛得倭康、诺埃克尔司原着,林纾、魏易合译。(1909)

《贝克侦探初编》(The Quests of Paul Beck),马克丹诺保德庆(M.McDonnel Bodkin)原着。林纾、陈家麟合译。(1909年)

《贝克侦探续编》,林纾、陈家麟合译。(1909年)

《双雄较剑录》,哈葛德原着。(1910年)

《冰洋鬼啸》(1911年)

《洞冥记》,斐鲁丁着。(1921年5月)

《天囚忏悔录》,约翰・沃克森罕(John Oxenham)着。林纾、魏易合译。(1908)

《脂粉议员》,司丢阿忒原着。林纾、魏易合译。(1909)

《骗术翻新》,林纾、魏易合译。(1909)

《三千年艳尸记》(She),英国哈葛德着,林纾、曾宗巩合译。(1910)

《古鬼遗金记》,英国哈葛德着,林纾、陈家麟合译。(1912)

《残蝉曳声录》,测次希洛原着。林纾、陈家麟合译。(1912)

《情窝》,威利孙原着。林纾、力树萱合译。(1912)

《离恨天》,即《保尔和薇吉妮》(Paulet Virginie),森彼得(Bernardin de Saint-Pierre)着,林纾、王庆骥合译。(1913)

《罗刹雌风》,希洛原着。力树萱口译。(1913)

《黑楼情孽》,马支孟德原着。1914年。

《深谷美人》,倭尔吞原着。1914年8月。

《罗刹因果录》,俄国列夫・托尔斯泰(1914)

《石麟移月记》,马格内原着。林纾、陈家麟合译。1915年1月~6月《大中华》月刊。

《哀吹录》,法国巴鲁萨(巴尔扎克)着,林纾、陈家麟合译。(1915)

《薄辛郎》,林纾、陈家麟合译。(1915)

《蟹莲郡主传》(Countess De Charney),今译《摄政王之女》,林纾、王庆通合译。(1915)

《云破月来缘》,鹘刚伟原着。林纾、胡朝梁合译。发表于1915年5月~9月《小说月报》第6卷第5~9号。

《鱼海泪波》,法国皮埃尔・洛蒂(Pierre Loti)着。(Pecheur d'Islande, 1915)

《溷上花》,法国爽梭阿过伯(科佩)着。林纾、王庆通合译。(1915)

《亨利第四纪》,即《亨利四世》,莎士比原着。1916年2月~4月《小说月报》第7卷第2~4号。

《亨利第六遗事》,即《亨利六世》,莎士比原着。(1916)

《鱼雁抉微》,即《波斯人信札》,孟德斯鸠着。(1916)

《鹰梯小豪杰》,夏绿蒂・玛丽・杨支(Charlotte Mary Yonge)原着。林纾、陈家麟合译。(1916)

《织锦拒婚》,林纾、陈家麟合译。(1916)

《雷差得纪》,今译《查理二世》,林纾、陈家麟合译。(1916)

《木马灵蛇》,美国包鲁乌因原着。林纾、陈家麟合译。(1916)

《香钩情眼》,今译《安东尼》,法国小仲马原着。林纾、王庆通合译。(Antonine, 1916年5月)

《血华鸳鸯枕》(L’Affaire Clémenceau),今译《克列蒙梭的事业》,小仲马原着。林纾、王庆通合译。1916年8月~12月《小说月报》第7卷。

《红箧记》,希登希路原着。林纾、陈家麟合译。发表于1916年3月~10月《小说月报》第7卷第3~10号和1917年1月《小说月报》第8卷第1号。

《奇女格露枝小传》,玛丽・考登・克拉克(Mary Cowden Clarke)原着。林纾、陈家麟合译。(1916)

《橄榄山》,林纾、陈家麟合译。(1916)

《诗人解颐语》,倩伯司原着,收笔记故事205则。林纾、陈家麟合译。(1916年12月)

《凯撒遗事》,即《裘利斯?凯撒》(Julius Caesar),英国莎士比亚原着,林纾、陈家麟合译。(1916年)

《柔乡述险》,利华奴原着。陈家麟口译。1917年1月~6月,《小说月报》第8卷第1~6号。

《乔叟故事集》之《鸡谈》,1916年12月,《小说月报》第7卷第12号

《乔叟故事集》之《三少年遇死神》,1916年12月《小说月报》第7卷第12号

《拿云手》,英国大威森原着,刊于1917年1月的《小说海》第3卷第1~8期

《乔叟故事集》之《格雷西达》,1917年2月,《小说月报》第8卷第2号

《乔叟故事集》之《林妖》,1917年3月,《小说月报》第8卷第3号

《乔叟故事集》之《公主遇难》,1917年6月,《小说月报》第8卷第6号

《乔叟故事集》之《死口能歌》,1917年6月,《小说月报》第8卷第6号

《乔叟故事集》之《魂灵附体》,1917年7月,《小说月报》第8卷第7号

《桃大王因果录》,参恩女士原着。林纾、陈家麟合译。1917年7月~1918年9月《东方杂志》第14卷第7号~第15卷第9号。

《乔叟故事集》之《决斗得妻》,1917年10月,《小说月报》第8卷第10号。

《社会声影录》,林纾、陈家麟合译。(1917)

《人鬼关头》,即《伊凡・伊里奇之死》,托尔斯泰。(1917)

《鹦鹉缘》,《鹦鹉缘续编》《鹦鹉缘三编》。林纾、王庆通合译。小仲马原着。(1918年)

《痴郎幻影》,赖其镗原着。林纾、陈家麟合译。(1918年10月)

《现身说法》,即《童年少年青年》,俄国列夫・托尔斯泰着,林纾、陈家麟合译(1918)

《玫瑰花》,又《续编》,佛罗伦斯・巴克雷(Florence L.Barclay)原着。(The Rosary, 1918-1919)

《恨楼情丝》,俄国列夫・托尔斯泰着,林纾、陈家麟合译。(1919)

《九原可作》,法国小仲马着,林纾、王庆通合译。刊于1919年《妇女杂志》第5卷第1~12期

《铁匣头颅》,林纾、陈家麟合译。(1919)

《

爱华网

爱华网