求同存异:找出共同点,保留不同意见。“求同存异”是1955年周恩来总理在亚非万隆会议上提出的方针,是周恩来辩证思维方式的实践范例,也是其处理复杂关系、解决复杂矛盾一以贯之的思想方法和行为模式。该成语可作谓语、宾语、定语使用,反义词为求全责备、固执己见等。

求同存异_求同存异 -成语信息

【读音】qiútóngcúnyì【英文】Toputasideminordifferencessoastoseekcommonground;Toseekcommongroundwhilereservingdifferences

【释义】求:寻求;存:保留;异:不同的。找出共同点,保留不同意见。

【用法】联合式;作谓语、宾语、定语;含褒义。

【近义词】大同小异

【反义词】求全责备、固执己见、强求一律

求同存异_求同存异 -成语出处

出处《人民日报》1965.3.23:“共同点是基本的,分歧是局部的,可以求同存异。”

背景

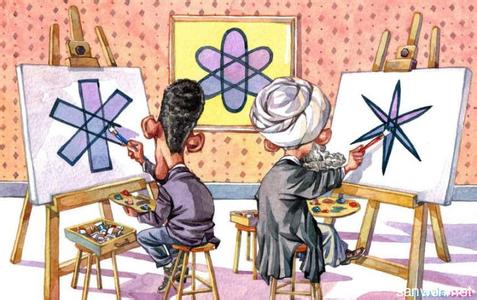

亚非会议是人类有史以来第一次由亚非国家发起和召开的会议,是第一次没有西方国家、没有当时主要世界大国参加的会议。会议的参加国除日本外,都是新兴的发展中国家,因此也可以说是第一次发展中国家的国际会议。二战结束后,世界上出现了民族独立解放的高潮,长期处于西方帝国主义、殖民主义、霸权主义控制下的广大亚非国家,先后通过革命、战争、起义和抗争等不同的方式,冲破了帝国主义的封锁、垄断和控制的世界体系,走上了建立新兴的民族国家的道路。独立后,这些具有共同的命运、面临共同任务的国家,为了解决共同的问题,需要相互交流经验,相互探讨国家建设和发展的道路,彼此产生一种共识,这就是要加强亚非新兴的民族独立国家之间的团结和互助。万隆会议正是在这样一种背景下召开的。

故事

万隆会议1955年,周恩来在亚非万隆会议上提出“求同存异”的方针。

求同存异是周恩来的创新,万隆会议的精神最终导致了1961年不结盟运动的兴起。

求同存异不是目的,而是为大家的共同目标服务的,求同存异之后要做什么是最重要的。周恩来在万隆会议上指出,亚非地区已经发生了巨大变化,但殖民主义在这个地区的统治并没有结束,经济上还很落后,因此这一地区的国家不仅要求政治上的独立,同时还要求经济上的独立,改变经济落后面貌,争取完全独立。为此就要保障世界和平,促进亚非国家之间的友好合作。而要实现这个目标,亚非国家之间就应该求同存异,不要因意识形态和国家制度的不同而造成分裂

意义

“求同存异”这个方针不但能在社会制度不同的亚非国家之间架设友好相处的桥梁,也能使得许多本来敌对的国家和平共处,有利于维护世界和平,当然也为新中国国际威望的迅速提高奠定了坚实的基础,而且至今仍然具有重要意义。

注释

万隆精神:是指发展中国家试图自己掌握自己的命运,摆脱西方主宰国际社会命运的精神。

同:指的是有共同的任务,即摆脱殖民统治、实现民族独立、发展自己的任务。

异:指的是国家制度、政治制度的差异。

求同存异_求同存异 -成语思想

一、周恩来“求同存异”思想对传统的继承与发展周恩来在万隆会议发言周恩来“求同存异”思想并不是对传统“和而不同”思想的简单借用,而是在继承基础上的扬弃,二者之间存在着诸多差别。其一,被动与主动之分――“和而不同”虽然也提及人为因素,但更为提倡“师法自然”的思想观念,主张回归到无人力强加妄为的自然而然的和谐状态;周恩来的“求同存异”则要求人们充分发挥主观能动性,通过积极沟通、耐心引导而达成共识。其二,理想与现实之分――儒道之学都极具理想主义色彩,受其熏陶的“和而不同”思想习惯将“三名同心、太和万物”作为自己的追求目标,往往可望而不可即;而“求同存异”已经成为一种行为方法,常常被周恩来用作处理现实问题的利器。其三,抽象与具体之分――“和而不同”更多地表现为一种形而上的思想理念,主要是强调“共生共荣”的必然性和重要性;而“求同存异”更多地表现为一种具体化的操作方法,是周恩来在实际工作中归纳总结的工作方法。可见,周恩来的“求同存异”比之传统的“和而不同”更加具有方法论上的指导意义。

二、周恩来“求同存异”思想所体现的辩证思维

“求同”就是寻找共同思想、共同要求、共同利益,是构建和谐的基础;“存异”就是保留不同观点、不同主张、不同利益,是构建和谐的条件。在周恩来“求同存异”思想中,贯穿着辩证思维方法的丰富内容。如存其异、求其同;抑其异、扬其同;尊其异,待其同等。因而,“求同存异”又可称为“辩证求同”。

1、异中而求同――同一性与斗争性相统一。唯物辩证法认为,矛盾是对立面的统一,即任何对立的两个方面,既有差别性、相互排斥性、反对性、否定性,又有相互依存性、包含性、一致性、合作性、相互转化性。周恩来的“求同存异”是同和异、团结和斗争的具体的历史的统一,有着丰富的内容和灵活多样的形式,是唯物辩证法的矛盾学说在现实生活中的具体应用。一方面,周恩来的求同性思维方法强调团结,要求在不同中寻求共同点、在矛盾中寻求统一。他分析说:“团结是在矛盾中形成和发展的。人心不同,各如其面。人们的智慧、才能、性格各有不同,相互之间有时是有矛盾的。团结就是在共同点上把矛盾的各方统一起来。善于团结的人,就是善于在共同点上统一矛盾的人。”另一方面,周恩来的求同性思维方法并不是调和、折衷,而是存异不存原则之异,在重大原则问题上坚决进行斗争。1945年他在《论统一战线》中总结道:“有了区别,就有斗争。无产阶级在统一战线中的团结,是坚持独立自主的条件下同人家讲团结,而不是受其他阶级的影响。”他多次强调,在原则性的问题上是决不能让步的,必须同时反对极左和极右两种错误观点。他批评说,“左”的观点是只异不同,“天天讲区别,不去和人家共同行动”;右的观点是“求同而非异”,“不主张区别”,只有同而没有异。这两种极端思想“都是不正确的,都是受了别的阶级的影响,不是真正的无产阶级的思想”。

2、求同不求异――“两点论”与“重点论”相统一。周恩来的“求同存异”思想是这一辩证思维在实践中的娴熟应用。一方面,“求同存异”思想坚持“两点论”,既注意到矛盾的主要方面“求同”,又顾及到矛盾的次要方面“存异”;另一方面,“求同存异”思想坚持“重点论”,在“求同存异”中偏向于矛盾的主要方面“求同”,力争“求同而不求异”。周恩来关于求同的一个基本理念,就是主张“先把双方不同的立场说清楚,然后找共同点”,认为“这才是诚实的态度,这样才能相处下去”。1955年4月他在亚非会议上发表了关于“求同而存异”的著名讲话,强调不同社会制度、不同意识形态,以及不同宗教信仰的国家都可以在和平共处五项原则的基础上找到共同的出发点;1972年他在欢迎美国总统尼克松的宴会上又说:“中美两国的社会制度根本不同,在中美两国政府之间存在着巨大的分歧。但是,这种分歧不应当妨碍中美两国在互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利和和平共处五项原则的基础上建立正常的国家关系,更不应该导致战争。”这种先承认差异的存在,同时又搁置差异、着力寻求共同点的求同方式,是知异而求同、求同不求异、知异而不求异、知异而不碍同等辩证思维的具体表现。

3、求同又存异――普遍性与特殊性相统一。“求同存异”既是一种思想,也是认识问题、解决矛盾的一种基本方法,它是矛盾的普遍性与特殊性、共性与个性相统一原理的具体体现。“同”就是普遍、共性的一面,“异”是指特殊、个性的一面;求同就是努力去寻求、扩大双方的共同点,存异就是正视并允许双方有一定的个性存在。在周恩来的“求同存异”思想中,求同是存异的目的,存异是求同的条件。周恩来一贯强调矛盾的普遍性,认为共同点是矛盾各方统一的基础。他说,“共信不立,互信不生”,没有共同的信念、愿望和要求,就不会有互相信任和团结。所以,人民民主统一战线就在于“要求大家有一个共同的立场”。同时,周恩来也从来不忽视矛盾的特殊性,历来主张具体问题具体分析。他说:“人的思想有各种各样,只要他不妨碍政治生活,不妨碍经济生产,我们就不要干涉。”搁置差异正是对差异的一种尊重与保护,是一种缓解矛盾的表现。

4、存异以待同――质变与量变相统一。周恩来强调“存异”,既不是对差异置之不理,更不是有意去“求异”,而是“存异以待同”。它有两层含义:其一,引导差异向共同点转化。周恩来提倡用“求同存异”的方法通过量变逐步缩小彼此差异的程度,以期质变的来临。因为,差异如果不及时解决,很有可能会朝着相反的方向从量变到质变发展,最后变得不可收拾。其二,防止“小异”向“大异”转化。周恩来之所以强调暂时搁置差异,就是因为现在还不具备解决这些差异的条件,如果硬性去“求同”,矛盾不仅解决不了,很有可能会促使矛盾从量变发展为质变,从非对抗性矛盾发展为对抗性矛盾、从隐性矛盾发展为显性矛盾,从“小异”变成“大异”。把不同的保留,不发展争论,是周恩来求同存异思想的一个基本点。他一直强调:“凡是属于立场、思想、生活方式不同的问题,不必争论,要互相尊重。”

三、周恩来实现“求同存异”的手段及其在实践中的运用

周恩来的“求同存异”思想具有鲜明的实践性,为了达到“求同存异”,他经常运用各种方式、手段来“求同存异”,顾全大局、坚持和合。

1、周恩来善于运用协调沟通的手段“求同存异”。实践证明,矛盾双方关系的不和谐很大程度上是由于缺乏及时有效的沟通而造成的。周恩来非常善于沟通,他每每在沟通中求同存异,在求同存异基础上继续沟通,最终促使问题圆满解决。1936年他通过与张学良、蒋介石、国民党内部、苏联及共产国际等多方的有效沟通,促使西安事变和平解决;1954年他通过与印度、缅甸等发展中国家的积极沟通,推出了享誉世界的和平共处五项原则;1956年他通过曹聚仁、陈诚等人与蒋介石秘密沟通,促成“力争和平解放台湾”一系列新政策的出台。实际上,周恩来自己常常充当着共产党与民主人士沟通的桥梁。钱学森曾说,许多党外人士说,我们是认识周恩来才认识共产党,相信周恩来才相信共产党的。

2、周恩来善于运用团结友善的手段“求同存异”。无论是处理内政还是外交,周恩来总是从团结的愿望出发,着力分析矛盾各方的共同利益,进而争取矛盾各方权衡利弊、求同存异。毛泽东多次称赞说:“恩来的最大优点之一,就是同党内外都有广泛的联系,善于团结一切可以团结的人。”李先念也说:“周恩来同志另一个突出的长处是善于团结人。他确实能够做到团结一切应该团结和可以团结的人。他的这个特点,在党内早被承认,在党外更为著名。同他在一起工作,很自然有一种安定团结的气氛。”尤其值得称道的是,周恩来还注意团结曾经反对过自己,甚至陷害过自己的人。比如,1932年国民党要员张冲制造“伍豪事件”陷害周恩来,后来在抗战中周恩来从民族利益的共同点出发,与张冲建立了良好的合作关系,“由公谊而增友谊”。

3、周恩来善于运用以退为进的手段“求同存异”。周恩来擅长以退为进,是将原则的坚定性与策略的灵活性结合得天衣无缝的公关大家。每当交往协商中出现“红灯”信号,他总是尽可能以退为进、绕道而行,最终功成事遂。1945年重庆谈判时,周恩来代表中国共产党作出尽可能的让步,逼迫国民党不得不坐下来认真谈判;1950年在《中苏友好同盟互助条约》谈判过程中,周恩来语重心长地对代表团成员说,交往协商“需要我们不仅勇于和善于坚持原则,而且还要勇于和善于进行妥协”,“光讲斗争不讲妥协,往往要犯‘左’的错误,其结果常常使谈判陷于僵局,甚至破裂”。周恩来多次以以退为进的方法赢得谈判的持续进展和有利局面。

纵观周恩来几十年执政的风雨历程,他始终不渝地秉承“求同存异”的行事原则,显示了高超的领导艺术和丰富的政治经验,被尊奉为“构建和谐的典范”。在实际工作中,他巧妙地将“求同存异”运用于新中国内政外交的各项事业之中,力求做到异中求同、扬同抑异、存异待同。

第一,以“求同存异”原则引领外交工作。周恩来长期从事并直接领导新中国的外交工作,求同存异的思想贯穿于周恩来外交实践的始终。1954年在一次干部会议上他明确指出,“我们和英国是有同有不同的,我们的态度是求同而不求异”;1955年在万隆会议上,他宣布“中国代表团是来求同而不是来立异的”;1972年在处理中日关系时,他再一次强调,“中日两国的社会制度不同,但这不应该成为我们两国平等友好相处的障碍”。当然,最能反映周恩来外交艺术的,还是他成功运用“求同存异”的政治协商艺术,提出了和平共处五项原则。他说,世界各国为了在一起生存,应该撇开不同的思想意识形态、不同的国家制度,寻找共同点,保留不同点。

第二,以“求同存异”原则发展统一战线。周恩来明确指出,又联合又斗争,求同存异是统一战线的根本策略原则。他解释说,“求同”是努力寻求统一战线中各方的共同点;“存异”是在互相尊重的前提下,统一战线中一时解决不了的问题不强求一致。“我们同党外人士合作就是在共同的大前提下,接受他们的好意见,丰富我们的主张。只要大的方面有了共同性,小的方面存在差别是允许的。”正是在“求同存异”原则的指导下,周恩来确立了共产党与民主党派的关系、妥善处理了华人华侨问题、维护和促进了民族团结、化解了各种宗教冲突和矛盾、开创了新中国的对台工作等。

第三,以“求同存异”原则构建党内和谐。在长期的革命斗争过程中,周恩来善于运用“求同存异”的长处使他成为调节党内矛盾、维系党内团结和统一的核心。特别是在文化大革命中,周恩来出于顾全大局的考虑,以委曲求全的方式竭力苦撑危局,发挥了别人不可替代的独特作用。在党内和革命队伍内部,无论是什么样的人,有着怎样的脾气、性格、思维方式,周恩来都能本着“求同存异”的精神与之合作共事。

第四,以“求同存异”原则协调人际关系。周恩来堪称处理人际关系的艺术大师,最善于利用“求同存异”的方法化解周边的人际矛盾。早年在南开学校上学时,《同学录》中对他有这样一段评语:“君性温和诚实,最富于感情,挚于友谊,凡朋友及公益事,无不尽力。”他曾深有感触地说,干革命,人越多越好,为了团结更多的人,思想上可以“求同存异”。由于成功地将“求同存异”融入到主体自我意识之中,虽然他在为人处事方面原则性很强,但给人更多的却是和蔼可亲的形象,使得他在压力之下能够妥善地处理好各方面纷繁复杂的人际关系,赢得全国人民甚至世界人民由衷的尊敬。

“求同存异”是周恩来处理复杂关系、解决复杂矛盾一以贯之的思想方法和行为模式,是周恩来辩证思维方式的实践范例。纵观周恩来革命和执政生涯,他始终不渝地倡导在共同点上统一矛盾、在尖锐的矛盾中求同、在对抗中寻求非对抗因素、在适当的条件下恰当地存异。但是,这绝不意味着他是调和主义者和折衷主义者。在“求同存异”思想的实际运用过程中,周恩来注重同一性与斗争性相统一、原则性与灵活性相结合,寓刚于柔、融韧于忍,刚强而不固执偏激,平和而不失原则分寸,具有外圆内方的政治人格品性。而这一根本特点,正是从“求同存异”思想中折射出来的周恩来辩证思维方法之要津。

求同存异_求同存异 -成语辨析

【正音】异:不能读作“yí”。

【辨形】异:不能写作“弃”。

求同存异_求同存异 -成语示例

在这个问题上,我们还是~吧。

用法:联合式;作谓语、宾语、定语;含褒义

示例:在这个问题上,我们还是~吧

爱华网

爱华网