董永,江苏东台人。汉朝孝子董永卖身葬父、行孝感天、七仙女下凡配为夫妻的神奇故事。董永与七仙女的传说目前已知的最早记载为汉代董永行孝的画像石,两千年来演化出多种版本。 江苏东台已将“董永与七仙女传说”申报了非物质文化遗产保护项目。

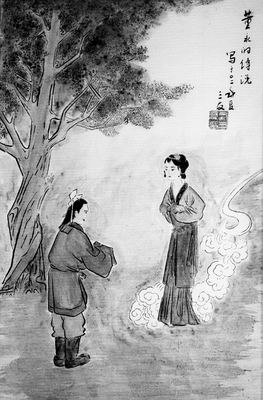

董永故里_董永故里 -董永与妻

董永和七仙女的传说高清大图

2002年10月26日中国邮政局发行的一套邮票《民间传说―――董永与七仙女》,该纪念邮票一套5枚,外加一本小本票。为了竞争申办这套邮票的原地封首发式,江苏省东台、丹阳、丹徒,湖北省孝感,山东省滨州、安徽省安庆等全国14个市县的集邮协会打了大半年的笔墨官司,个个都言之凿凿,声称自己那里是正宗正派的董永故里。

董永故里_董永故里 -故里

"树上的鸟儿成双对,绿水青山带笑颜。……你耕田来我织布,我挑水来你浇园。"天仙配的故事妇孺皆知,它发源于孝感。位于孝感市孝南区中心地段的董永公园,以汉朝孝子董永卖身葬父、行孝感天、七仙女下凡配为夫妻的神奇故事为主题,汇集了孝感境内有关"天仙配"故事的文物古迹。园内有用亭、台、楼、阁、桥、榭组成的仿古建筑群,在山和水的映衬下,别有一番趣味。

董永故里

园内最引人注目的就是那棵树冠如蓬、满身披绿的槐荫古树,正是它见证了董永与七仙女的百日姻缘。相传玉皇大帝的七姑娘思凡,看中孝子董永,于是让槐荫树做媒,嫁配董永。董永说:"哑巴树怎能开口?"七仙女说:"大树不开口,各自两分手;大树若开口,姻缘天配就。"接着,他们双双跪拜,槐荫古树因感动而开口说话。不料,老槐荫激动之馀说错一字,将"百年合好"说成"百日合好",弄得董永和七仙女仅有百日缘分。民间俗语"一夜夫妻百日恩",就是从这里传开的。

故里设计

离槐荫树不远处有孝子祠,祠内有正方形小院,院中矗立着董永和七仙女携手挽臂的玉白色雕像。祠的正厅悬挂载有董永生平的横匾,陈列有关于董永的文物、碑帖、族谱、名人字画等。出祠往北,越过百步梯,可到升仙台,传说七仙女就是从这里被迫升天而离开人间。从升仙台,走过小桥,来到"瑶池仙境"。池中岛上,七个亭亭玉立、婀娜多姿的仙女塑像争美斗艳。瑶池对面是一座鸳鸯楼,依水而建,楼上有一对相互依偎的亭台。此楼相传是董永和七仙女婚后居住的地方。与鸳鸯楼相对的是一座米粒形的饭山,周围有董永碑、理丝桥、清风亭、烟雨亭等景点。

董永介绍

现存的资料也证实了历史上董永其人的真实性。山东省嘉祥县武翟山的武氏墓群石刻历史文物就向我们提供了有力的佐证。在其中的武梁石室第三石第二层右数第三个画面即刻董永鹿车载父,田间劳作情景:树下一鹿车,上有小罐,大概是田间劳作盛水之用,一老人坐于车上,左手执鸠杖,右手前伸,似是指点董永劳作。老人上方刻"永父"二字。其左为董永,右手执农具,回首望其父,身旁刻"董永千千乘人也"六字。董永左边有一兽,体态粗壮,大耳如扇,长鼻高昂,是一象;董永右上方横一图案,有翼,有花纹,作飞舞状,当是一鸟。《越绝书}说:"舜死苍梧,象为之耕;禹葬会稽,鸟为之耘。"此即"象耕乌耘"之意,内含"耕耘"二字,是董永"肆力田亩",田间劳作的形象注脚。

武氏墓群石刻,也称武氏祠、武氏石室等,是东汉时武氏家族的墓地。清代陆续出土。武氏一家,是东汉末年的官僚地主家族,"世代为官,势力煊赫,家财宏富,故有条件修建富丽堂皇的墓祠"。武氏祠,据其石阙铭文记载,建于建和元年(公元147年),数十年落成,竣工至迟不晚于公元200年。墓群石刻取材广泛,内容丰富,是研究汉代政治、经济、文化的宝贵资料。武氏祠的石刻画多取材于真实的历史人物和故事,如荆轲刺秦王、管仲射小白、二桃杀三士等。其修建时间,与董永同代,时间甚近,而且点明了董永的故里,证实董永确为真实的历史人物,是可靠的佐证。再者,武氏祠中的董永石刻画面的内容,与一些文字记载是一致的,故董永实有其人是可信的。

董永故里

三国时期,魏曹植在《灵芝篇》中也写了董永的故事:"董永遭家贫,父老财无遗。举假以供养,佣作致甘肥。债家填门至,不知何用归。天灵感至德,神女为秉机。"这是我国最早取材于董永故事的、有署名的文艺作品。可见,远在三国时期,董永的故事已广为流传。

西汉末年,刘向的《孝子图》亦有董永的记载。此书已亡佚,有关董永故事的记载仅见唐《法苑珠林》和宋《太平御览》的引文。《太平御览》引文如下:"前汉董永,干乘人,少失母,独养父。父亡,无以葬,乃从人贷钱一万。永谓钱主曰:'后无钱还君,当以身作奴,……"有人以为刘向为前汉人,他怎能予知有后汉呢?怀疑《孝子图》系后人伪托。《法苑珠林》卷六二对《孝子图》的引文稍有不同:"董永者,少偏枯,与父居,乃肆力田亩,鹿车载父自随。父终,自卖于富公以供丧事。……"此段文字与《太平御览》所引《孝子图》不尽相同,值得注意的是,《法苑珠林》的引文中没有"前汉"二宇,这就不好说《孝子图}为后人伪托。《南史》卷二十二中有这样记载:"慈字伯宝,年八岁,外祖宋太宰江夏王义恭迎之内斋,施宝物资所取,慈取素琴、石砚及《孝子图}而已。"可见南北朝时尚有此书,如果说只有对董永的记述是后人妄增,似乎证据不足。《太平御览》引文中的"前汉"二字,是否为当时编者不慎误增,也不无可能。刘向是西汉末年人,如果《孝子图》的记载是真实的,那么董永当是西汉人,再说《孝子图》即使是后人伪托,也是比较早的,亦有重要价值。

东晋史学家干宝把董永故事收在自己的《搜神记》里。他根据民间传说,经过加工整理,写成了《董永》篇:"汉董永,干乘人,少偏孤,与父居,肆力田亩。……。"首段文字与《法苑珠林》所引《孝子图》如出一辙。后边就是董永葬父后,道遇仙女,求为妻,俱至钱主,十日织缣百匹,助永还债,事毕,凌空而去的故事。董永故事经过干宝的加工已比较完整丰满,其情节、人物,都有所发展,为后来的戏曲等文艺创作取材所本。

董永故里_董永故里 -神话传说

董永故事属神话传说。诚然,董永故事有着浓厚的神话色彩,但这也不能成为否定董永其人的理由。历史上,我国劳动人民往往将自己敬仰、爱戴的历史人物加以神化,以浪漫手法编成神话故事加以传播,以劝化人们积德向善,也表达了人们对这些历史人物的敬爱之情。而有些民间传说,也往往是根据历史上实有的人物,经过艺术加工成为完整故事的。如大禹治水的故事、包拯探阴曹、关公显圣等等,都带有浓烈的神话色彩,可谁又能否认他们是真实的历史人物呢?同样,我们也不能因为董永故事带有神话色彩,就否定董永其人的真实存在。董永也正是依赖这浪漫的民间传说,才流传下来的。

董永故里_董永故里 -故里何在

董永既然是历史上的真实人物,那么,其故里何在呢?诸说基本相同。东汉时代的武氏墓群石刻中,董永故事画面就点出"董永,千乘人也"。另外,《孝子图》、《搜神记》、《中国人名大辞典》及《中文大辞典》也都点明了董永是汉代千乘人。干乘始于战国时期,"以齐景公有马千乘,常猎于此而得名。"在汉代为郡,县名。干乘郡与干乘县其治所均在今高青县境东部,东邻今博兴县。

高青县现存志书中,均无有董永的记载。《博兴县志・人物志)中载:"董永墓在今崇德社(今陈户镇)去墓数里有董家庄,永故宅也。"董家庄在今博兴县陈户镇,位于县城北二十馀华里,西去汉千乘县城遗址三十馀华里,在汉代属千乘郡干乘县地。董家庄即董永故里,博兴县志所载与上文辞书、类书、武氏祠等诸说是吻合的。

董家庄原有董公庙,《山东通志)说"董公庙在城(今博兴县城)东北三十里祀董永",即指此也,今庙已不存。《通志)还说:"仙孝祠在西门内,祀汉孝子董永。"仙孝祠建于何时不详,明代王为邦《仙孝祠记,中说:"本邑在董仙旧址,当日窘身葬父、神女助织,孝声至今着也。我侯建祠绘象……"。文中,我侯,即指当时博兴县知县翁兆云。原祠已圮,明代知县翁兆云重修。康熙四年博兴知县蒋维藩又重建,现已无存。康熙五十八年《博兴县志》载,董永墓在崇德社。今属陈户镇,原有墓碑,因日久年深,碑已不存。民国二十五年县长张其丙重立墓碑一块。此碑尚存。

以上资料,充分证实了博兴县陈户镇董家村即汉孝子董永故里。尽管旧的地方志有乱拉名人的积习。但是,一些县志仍然肯定了董永原籍为山东省博兴县。如山东省的《鱼台县志,载:"董永墓,旧志载,治西南三十里。按"董永,青州博兴人,流寓德安,佣身葬父,感仙姬为偶事脍炙人口,虽妇人女子咸能言之,而葬鱼台无考。"这里肯定了董水为博兴县人。再如湖北省的《孝感县志》载:"董水,青州干乘人,今山东博兴县。……"一九八三年,孝感地区编写的《孝感地区概况)在"著名人物"栏中写道;"董永,东汉末,青州干乘人,今山东省博兴县,因黄巾起义,由山东流寓今湖北孝感……。"孝感市于一九八四年在市内所建"董永公园"中,在"孝子祠"前介绍说:"董永,青州千乘人,今山东省博兴县。……"董永故事在湖北孝感县流传甚广,影响颇深,并建园立祠纪念他。但是从《孝感县志》到《孝感地区概况》,只说是董永由山东流寓孝感,都肯定董永原籍是山东省博兴县。

当然,把董永说成本邑名人的地方志亦有之。如清雍正年间的《乐安县志》(今山东广饶县),即把董永视为乡贤。,该志"古迹"篇中载:"董永祠,在城西太和庄,去家甚近,子孙至今承祀不乏。"查志中所说董永祠位于今广饶县西部,在汉代当为利县地,而利县属齐郡,而非干乘郡。广饶县到隋代始侨置干乘县,比董永生活的年代晚了五百多年。说董永故里在今广饶县,显然无据。再如江苏省《东台县志》载:"董永,西溪镇人。"所载董永故事基本引用《搜神记》原文,只是改"千乘"为"西溪镇"。并说"今西溪镇永与父墓并在。"但志书的编者又在后面的按语中写道;"永事见《太平御览》所引刘向《孝子图》,其辞云:董永千乘人,……今向《图》不传,史家亦不着于录,而千乘郡乃今山东青州府北镜,何以又为县之西溪人耶?"志书的编者对董永为西溪人的说法就提出了异义,持否定态度。这一说也难以自立。

董永故里

综上所述,董永故里为山东省博兴县已无疑问。但是,清道光二十年《博兴县志}的编者没有进行实地考查,以为旧志董永墓一说在崇德社,一说在龙河洼,而对董永故里博兴提出了质疑。经实地考查,博兴县境董永墓只有一个,其地当时属崇德社(现陈户镇),而群众习惯上称为龙河洼,是同一地点两个名称。该志中此谬误,是由当时志书编者的浅陋和粗疏造成的。

董永故里_董永故里 -江苏丹阳

传说董永之父因社会动荡,家境落贫,而从山东千乘迁徙他乡,最后来到江南丹阳(古称曲阿)安家落户,在这里产生了董永行孝、遇七仙女的美丽故事。这不仅有志书记载,还有许多相关遗迹、地名和民俗可资佐证;作为一件民间文学作品,它正是在丹阳地区淳朴的民间文化中,发育成熟,体现孝道主题,又富含民间生活情趣,并通过说唱、戏曲等多种艺术样式走向全国,产生了广泛而深远的影响。1, 地方志书记载

元代《至顺镇江志》卷十二载:"汉董永墓,在延陵,有碑记其事,地名董碑,亦名董坟。"又卷二,桥梁:"望仙桥,在延陵镇南。俗传汉董永孝行感于天帝,令织女为永妻,织帛偿所负,毕,凌空而去。时人在桥上望之,故名。其地为董陂,有董墓在焉。"

明代嘉靖年间的《南畿志》,卷二十五镇江府,祠墓,丹阳县下载:"董永墓,在延陵镇南董陂。"

《乾隆丹阳县志》卷四、桥梁:"望仙桥,在延陵镇南。有董墓,汉董永佣力养亲,亲殁,就主人贷钱一万缗营葬。道逢一妇,求为妻,与谐主家,织缣三百疋以偿主。一月而毕。辞永曰:'我织女也,缘君至孝,帝令助君偿债。'言讫,凌空去。后人名其地曰'董陂',桥曰'望仙'。"又卷十九载:"董永墓,在延陵镇南董陂,人呼为董坟,向有碑。"

《光绪丹阳县志》卷四,桥梁,《光绪丹阳县志补遗》卷三,桥梁,均有望仙桥的记载。

《延陵九里庙志》下卷,外记,不仅记载了望仙桥和董永墓,还将董永与季札、韦昭、包君并列为延陵四贤。

董永故里

2,古代戏曲话本涉及丹阳的记载

1)话本《董永遇仙传》,年代为宋元时期,今有马廉平1934年影印天一阁藏《雨窗集》本传世。内有台词:

"话说东汉中和年间,去至淮安润州府丹阳县董槐村,有一人,姓董,名永,字延平,年二十五岁。少习诗书,幼丧母亲…"

2)弹词《董永卖身张七姐下凡织锦槐阴记》,今有上海槐荫山房及元昌印书馆石印本传世。内有词:

"董永家住湖广地,润州丹阳槐阴村"

又有词:

"云里滔滔来的快,丹阳县在面前存,收了云头落了雾,仙姑落在丹阳城。"

3)黄梅戏《董永卖身天仙配》,年代为清 。有安徽安庆坤记书局刊本、高河埠顺义堂刊本传世。

上部"董永卖身",有台词:

玉帝白:"今有丹阳县董永卖身葬父,玉帝大喜。七仙姑玩鹊桥,有思凡之意,命你下凡配过百日夫妻。四月初五下凡,七月十三归位。玉旨分明白…"

中部"天仙配",有唱词:

七姐上唱:"…父王旨意谁敢阻挡,众仙姐发笑又待何妨?来在丹阳云头撤撤,呼喊土地做媒郎。"

下部"董郎分别",有台词:

小生白:"家住丹阳县,姓董名永,进来十匹花绫,宝扇一柄,公公请看。"

3,现代戏曲《天仙配》

1952年,由陆洪非等人重新将黄梅戏《天仙配》剧本进行了改编。戏中塑造了老实憨厚的董永、善良美丽的七仙女、相互帮助的仙女姐妹、刁钻刻薄的傅员外、无情狠毒的玉皇大帝等生动形象,再加上优美的舞姿、动听的黄梅调,无不深深地留在人们的记忆里。特别是著名的黄梅戏表演艺术家严凤英的出色表演,让"董永遇仙"这个民间传说故事更加引人入胜,"七仙女"艺术形象得以人人皆知。

第三场"路遇":董永唱:"家住丹阳姓董名永,父母双亡孤单一人…"。道明了董永是丹阳人。

黄梅戏《天仙配》由严凤英、王少舫主演而名声远播。

1955年拍摄黄梅戏《天仙配》时,七仙女演员严凤英曾来丹阳延陵采风寻根。1993年安徽省黄梅戏剧团来丹阳公演《天仙配》,团长主动提出要求到延陵考察董永故里。

4,新编民间传说故事《天仙配》,立波撰 ,江苏古籍出版社,2000.1

分七段:(一)七仙女(二)董永(三)路遇(四)上工(五)织锦(六)满工(七)槐阴别

在第一段有文:

大姐介绍道"此人姓董名永,家住丹阳。原本父子二人,相依为命。不幸父亲亡故,撇下董永一人。他为了安葬父亲,卖身为奴…"

在第二段有文:

在润州府(今镇江市)丹阳县,有个董家村,董家村住的大多是姓董的人。…孩子长到六七岁,请先生给他取名叫董永。

在第三段有文:

再说那七仙女,出了南天门,直奔丹阳县而来。

丹阳这个地方绿水青山环绕着村舍,村间的小道蜿蜒曲直,村边的大道宽敞平坦,最引人注目的是那路边的一颗大槐阴树…。

…董永对七仙女说:"大姐呀,实话对你说,我叫董永,家住在丹阳县董家村。…"

作者立波在附录中对《天仙配》故事的的流变作了系统的论述,还收有10个有关董永七仙女的古代戏曲、话本、弹词等作品,弥作珍贵。

5,丹阳市民间文艺作品:

新版《丹阳县志》卷26,载"董永和七仙女故事"(1992)

《中国民间文学集成・镇江卷本-丹阳的传说与歌谣》第153页,载"董永与七仙 女故事" (1988)

《梅子与丁郎》第23页,载"望仙桥上的回声" (1986)

董永故里_董永故里 -传说价值

董永与七仙女传说是一件优秀的民间故事。既是中国孝文化的集中体现,又是神话同人间现实巧妙融合的优美艺术作品。它在民间深深扎根,发育成熟。千百年来深受人民群众喜爱,可谓家喻户晓,妇孺皆知。是中华民族广为流传的著名民间传说之一,是一件优秀的文化遗产。

优美动人的"董永与七仙女"故事传说主要价值在四个方面。

第一, 有关这个故事传说的历史资料和文学资料蕴涵着我国各个历史时期社会的经济、政治、文化包括伦理道德、风俗民情、宗教信仰、文学艺术等方面的丰富信息,具有珍贵的历史研究价值。

第二, 该故事传说所颂扬的孝文化精神,表达的人们向往幸福美满生活的愿望,在建设社会主义精神文明、构建和谐社会的今天,具有现实价值。

第三, 该故事传说深受中国人民喜爱,可以充分挖掘并利用相关的历史遗迹,开发旅游景区,从而拉动其它产业发展,转资源优势为经济优势。

第四, 该故事传说在中国影响大,流传广,人所皆知,具有极大的文化资源优势,可大力宣传,弘扬,并开发相关的文化产品,提高城市区品位与知名度,打造特色文化名城。

董永与七仙女传说影响了中国一代又一代人,成为了中国文化宝库中一笔珍贵的文化财富。世上并没有真实的七仙女,但是存在魅力四射的仙女文化,该故事传说之所以能在中国民间广泛流传,童叟皆知,恰恰证明了它的魅力和价值所在。

董永与七仙女传说积淀着这个民族最深层的精神追求,具有巨大的感召力,在世界上也产生了较大的影响。董永与七仙女传说乃至仙女文化的研究、开发与利用,是一项陆续投入、长期见效的工作,持之以恒,将形成城市巨大的无形资产,提高城市的文化品位和知名度。因此,我市应致力打造这张递给全国乃至世界的名片,做大做强仙女文化品牌,打造历史文化名城。

本文史料出处及校核资料

1,《搜神记》卷1,晋,干宝撰 ――《汉魏六朝笔记小说大观》上海古籍出版社 1999,

2,《至顺镇江志》 江苏古籍出版社,1990。

3,《嘉靖南畿志》明,闻人诠等纂 书目文献出版社 1995

4,《乾隆丹阳县志》(清)荆泽永,贺沈采等纂 南京图书馆藏本,1985手抄复印本

5、《光绪丹阳县志》《丹阳县志补遗》(清)刘诰 凌焯等修徐锡麟姜

爱华网

爱华网